网络生态科学存在原型结构论

2014-07-02王汉熙万成娜

王汉熙,万成娜,刘 凯

(武汉理工大学a.数字制造湖北省重点实验室;b.文法学院;c.武汉理工大学出版社有限公司,武汉430070)

·社会理论与社会建设·

网络生态科学存在原型结构论

王汉熙a,万成娜b,刘 凯c

(武汉理工大学a.数字制造湖北省重点实验室;b.文法学院;c.武汉理工大学出版社有限公司,武汉430070)

基于科学存在原型结构(PSSB),通过检索网络生态学术文献,归纳网络生态研究在PSSB认知对象、认知形态、认知本体等结构上所展现的学术关注,分析学术研究挖掘到的在认知对象、认知形态、认知本体等结构部位的具体物理参量,提出网络生态包括网络正生态、网络负生态和网络生态灰色地带等三个组成部分,寻找网络负生态的表现形式。以PSSB为背景,归纳网络生态学术研究构架,发现学术界对于网络生态的具体研究关注并不一致,缺乏对于网络生态语言载体系统和客观自然系统的关注与讨论,缺乏科学提炼和理论抽象。网络生态学术研究的总任务是构建网络生态科学存在原型结构,把握网络生态科学存在的本质,指导布局网络生态认知形态、认知对象、语言载体系统,打造功能化、任务化和工程化的网络信息技术服务系统,构建可持续发展、宜居、和谐的数字时代网络生态文明。基于PSSB,提出网络生态的两个学术研究方展方向、三个目的和三条研究路径。

网络生态;网络正生态;网络负生态;科学存在原型结构

一、问题的提出与研究结构

由于人类将要生存并发展于网络空间,必然需要网络空间拥有宜居与和谐的生态环境。但是,网络生态环境正在出现许多非宜居性问题。例如,鼓动网民对立,分裂实体社会;操控网络舆论,煽动社会动荡;制造网络民愤,引发政权更迭;展开网络批判,争夺社会治理权;网络情色、网络谣言、网络盗窃、网络诈骗、网络黑客、网络暴力等网络犯罪行为层出不穷;网络监控、网络攻击,甚至网络战争,正在成为争夺霸权、控制世界的工具。

对于网络乱象、非组织或有组织网络犯罪行为,甚至国家网络犯罪行为,中国学者早有担忧。早在1998年,中国学者就提出了网络生态的概念[1]。随后,围绕着网络生态构建[2],开展了一系列研究探索。例如,基于生物群落生态学提出网络生态学的概念、方法和发展趋势[3];以网络社会生态系统为对象,以信息技术、计算机技术和互联网技术为驱动,提出了网络社会是与实体社会相类似的新型社会生态形态系统的观念[4];鉴于“网络-信息-社会”的系统性和复杂性,提出了构建信息社会生态学的必要性[5];提出网络舆论生态系统是一个在一定的时间和空间范围内,以信息资源为核心,由信息主体因素与环境因素构成的整体[6];基于生态学理论,探索“人-媒介-社会-自然”四者之间的本质、关系和规律,提出了媒介生态学概念[7]。

以上研究表明,中国学者认识到,互联网正在与人类联构为人类社会网络生态系统,其相关研究将有可能形成人类社会学研究的一个新的学科方向。

科学理论体系的构建,都是科学研究者共同努力,采用拼图方式,循序渐进、逐步完成的,网络生态理论构建也不例外。由于科学探索的既有规律,在前期探索中,研究者关注的只能是网络构建和管控中出现的具体问题,学理探索尚无法直接进入研究视野。例如,网络生态的组织本质、发展规律和表现形式,网络生态的构建价值、功能赋予和应用领域,网络生态的行为主体、作动形式和功能空间,等等问题,相关研究少有探索。也就是说,网络生态的初始研究比较具体、零散或孤立,尚未从理论高度为开辟、培育和管理网络生态空间提供系统的认识理念、分析方法和调控工具。

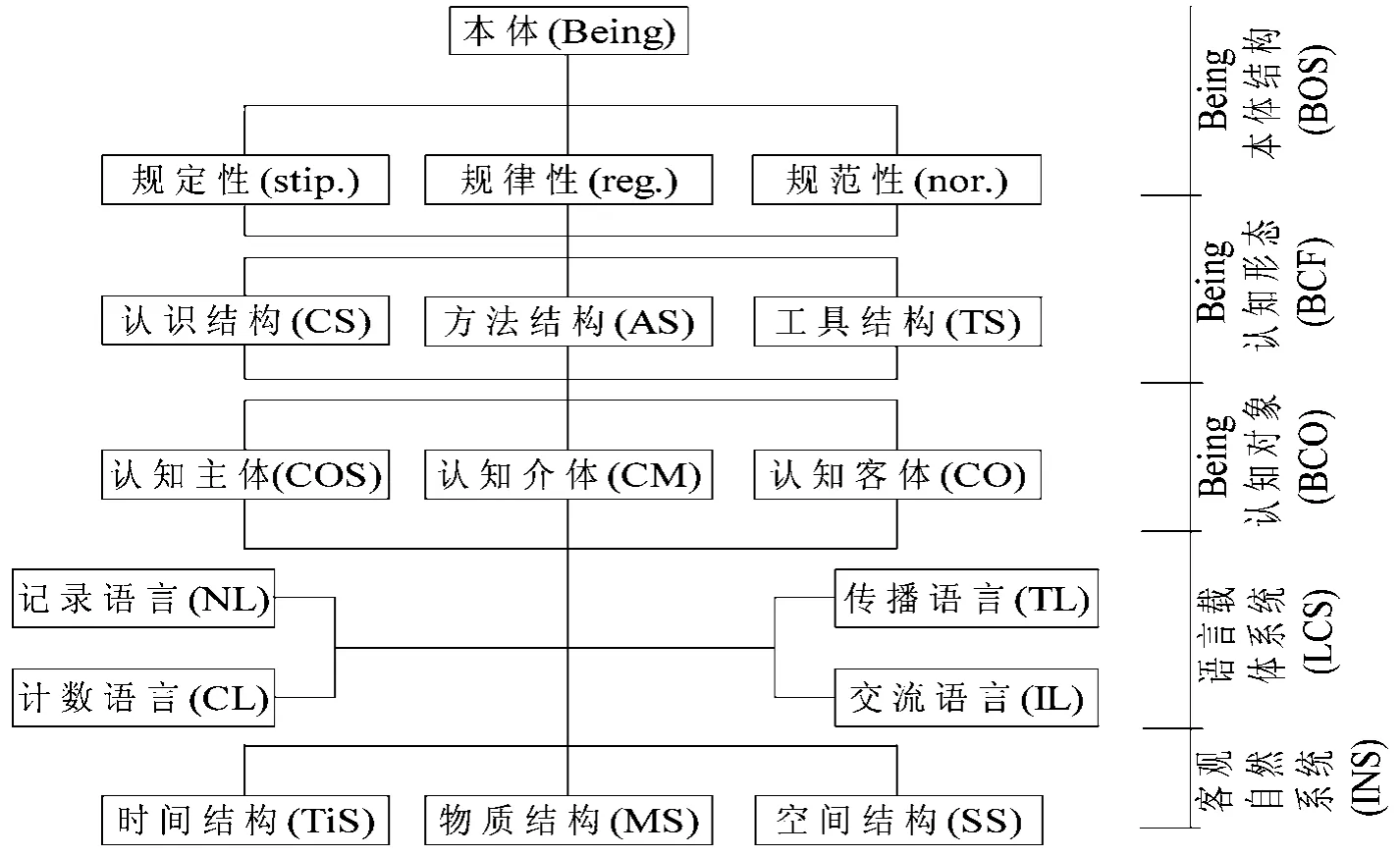

科学探索的终极目的在于把握客观存在的规定性、规律性和规范性,并以此为依据指导人类利用自然、创造自然。科学存在原型结构[8]是归纳研究成果、拓展探索视野、开辟研究方向、构建理论体系的一种研究工具。

网络生态涉及大量的组织参数、作用行为及相互关系,也涉及在此基础上构建的工程系统。从整体上把握网络生态系统的组成本质、相互关系和作用行为,是网络生态科学研究的迫切要求。有学者通过归纳生态理论研究成果,建构生态学科学存在原型结构,表征生态学研究体系框架[9];也基于科学存在原型结构考察三网融合工程研究方向,规划三网融合信息服务产业的发展方向[10];还基于科学存在原型结构,以三网融合信息服务为目标,考察武汉市实体形态和数字形态等基础类文化信息服务资源的规模[11]。以上研究表明,作为研究工具,科学存在原型结构可以用于考察和建构网络生态。

笔者基于科学存在原型结构(见图1),通过辨识分析,汇聚研究文献,分检研究方向,厘清研究对象,解构研究内容,逐篇提取认知对象、认知形态、认知本体等的结构参量;通过归纳组合,逐项抽取参量数据,依科学存在原型结构,组建科学存在原型结构背景下的网络生态学术成果框架;通过对比分析,寻找网络生态研究的结构缺陷,凝聚网络生态研究的学术前沿。

基于上述研究路径,笔者将析出的网络生态研究参量,依序挂构于科学存在原型结构,可以构建起网络生态学术研究框架。

二、网络生态认知对象组成参量构建

(一)网络生态介体结构探索

网络生态介体其实质是人类围绕网络社会多方位、多层次、多目标、多功能的任务需求,构建的功能型和任务型网络服务工程技术系统。由于网络社会人类需求的多样性,网络生态介体必然有其对应的多样性。只有通过收集、归纳和抽象实践中的具体创造,才有可能罗列出网络生态介体的相关存在形式。

图1 科学存在原型结构

网络日志、维基、网上论坛的发展,共同凝聚出一种网络生态内容介体——社会化web媒体系统[12];互联网新闻媒体正在取代传统媒体,创建出另一种网络生态内容介体——网络新闻媒体[13]。

为了扩展网上中文信息量,促进中华文化网络传播,创建了一种网络生态资源介体——数字图书馆[14]。以网络信息青年网民的传播为需求,创建了一种网络生态传播介体——青年群体自治通信系统[15];《江南Style》的走红,展示了另一种网络生态传播介体——自媒体[16]。网页、博客、BBS等信息物种按照“信息种群→信息群落→网络信息生态系统”的方向有序集成,创建了一种网络生态组织介体——网络信息生态系统[17];以网络学习为目标,创建了另一种网络生态组织介体——电子学习生态系统[18];中国高等学校青年文化活动,创建出又一种网络生态组织介体——高校网络文化生态系统[19]。

(二)网络生态主体结构探索

网络生态主体是指在网络生态系统中承担相关功能的社会人群。对应于实体社会人群分工和组织结构,网络生态主体是一个多成分结构。只有通过收集、归纳和抽象网络实践中的具体创造,才有可能归纳出网络生态主体结构的成分。

互联网的应用,导致出现了一类依生于互联网络的网络生态行为主体——网上群体[20]。网络生态行为主体必须有其明确的网络行为功能担当。例如,在Web信息传播生态系统中,网络信息传播主体由网络信息内容提供者、网络受众、网络服务提供者共同组成[21];在网络课程生态系统中,网络学习主体结构以学习者为主,以教师和助学者为辅,共同组成[22]。

(三)网络生态客体结构探索

网络生态客体是指由网络生态介体有序组合所构建的服务于人类的网络人工自然生态体系。只有通过归纳网络生态系统的功能价值,才有可能提炼抽象出网络生态客体的组成参量和存在形式。

网络人工自然生态客体是一个以信息技术为核心驱动的,基于计算机技术和互联网技术的社会化网络生态体系[4];青年群体自治通信系统展示了为青年网络群体服务的,衔接媒体消费和文化生产的网络生态文化景观[15];由于互联网络和数字通信的共同作用,同样的信息内容可以横跨不同的媒体实现传播,组建网络生态文化消费市场[23]。

三、网络生态认知形态与生态本体组成参量构建

(一)网络生态认知形态组成参量构建

1.网络生态认识结构探索

网络生态认识结构是指认识、分析、创造和管理网络生态系统所依据的时代观、世界观、发展观和科学观。网络生态的认识、构建与发展是一个渐进的过程,为了迅速掌控网络生态,最迫切的问题是凝聚网络生态的管理理念。

网络社会管理体制必须遵循网络社会生态系统协同演化规律,发挥网络生态主体的自治功能,健全网络社会管理体系,使网络自治逻辑与网络法律规制逻辑并行协同,基此建构起网络生态运行管理理念[24];电子学习生态系统的有效运作,至关重要的是进行治理,构建维持电子学习生态系统运行的网络生态治理管理理念[25];网络信息生态系统运行的前提是建构网络生态政策、法律、文化的协同体制,其实质是构建网络生态体制管理理念[26]。

2.网络生态方法结构探索

网络生态方法结构是指设计、创建、维护、更新、管理和调控网络生态介体,发展和创新网络生态客体所应拥有或具备的相关作业方法。针对频繁出现的网络乱象,人们强化了网络运行监管方法的研究。例如,以新媒介生态对于传播的影响为对象,开发了基于自律和他律的媒介生态传播者的网络生态监察方法[7]。

3.网络生态工具结构探索

网络生态工具结构是指设计、创建、维护、更新、管理和调控网络生态介体,发展、丰富和创新网络生态客体的作业工具。由于网络生态介体的开发是第一位的任务,因此,网络生态介体开发工具构建是最为迫切的工作。例如,基于网络生态治理理念,建立起一个由组织决策结构、流程、通讯和关系机制所组成的电子学习生态系统开发工具框架[25]。

(二)网络生态本体组成参量构建

1.网络生态规定性探索

网络生态规定性是指网络生态的组织成分、组织结构、行为方式、表征参量、生存背景的定性表征和定量刻度。针对网络生态的组织成分,以信息社会生态系统为对象,分析了网络生态的物质属性和物理属性[5];以网络舆论生态系统为对象,解构了组成要素,解析了内外系统及其子群结构,探索了网络生态的组织结构[6];以网络游戏为对象,基于生态学原理建构网络游戏生态系统,分解出网络生态内部存在的三个主要能量流[4]。针对网络生态的组织结构,以网络信息生态链为对象,构建了由基本结构模型和衍生结构模型组成的网络信息生态链模型[27]。

针对网络生态的行为方式,以高校网络文化生态系统为对象,基于平衡和可持续发展理念,揭示出高校网络文化生态系统的生态实质[19];以网络信息生态链为对象,探讨了信息流传递的方式与动因,通过建构网络信息生态链信息流传递的动力因子,阐释了信息流传递的动力来源及其传导机理[28];以信息生态系统为对象,通过分析其基本结构框架及不合理表现形式,探寻了信息生态系统的结构优化原理和优化目标,讨论了信息生态系统结构优化措施,提出了网络生态的治理行为[29]。

针对网络生态的表征参量,以网络信息生态系统为对象,采用资源、环境、主体等三个维度刻画其生态恢复力;用信息内容、信息表达、信息功用、技术资源、信息生产者和信息分配者、信息消费者、信息分解者、外部环境、协调管理机制、信息安全等10个参量表征其生态恢复力[17]。

针对网络生态的存在背景,以移动电子商务生态系统为对象,分离出移动电子商务信息资源环境、移动电子商务基础设施环境和社会环境等非生物生态环境[30];以政务信息生态系统为对象,基于信息生态环境理论,阐述了政务信息生态环境的内涵,探讨了我国政务信息生态环境的构成及发展现状,分析了我国政务信息生态环境中出现的问题及其原因,提出了我国现阶段培育政务信息生态环境的建议与措施[31]。

2.网络生态规律性探索

网络生态规律性是指网络生态的存在背景、全生命周期运行行为,以及组成因素之间的相互关系等网络生态既有发展路径的定性表征和定量刻度。

针对网络生态的存在背景,以网络课程生态系统的主体结构为对象,讨论了物理环境、社会环境和规范环境等三大子环境相互作用、相互影响、相互协调等关系[22]。

针对网络生态的运行行为,以网络游戏生态系统为对象,建立能量流二室模型模拟能量流的瞬时和定期的变化趋势,探索了网络生态的能量传导规律[4];以网络舆论生态系统为对象,挖掘了网络舆论的信息汇集与传播机制、协调与优化机制、调节平衡机制等网络生态运行机制[6];以网络群体(主体)为对象,基于组织生态学理论解释了网络群体中重叠增长的会员导致群体内部关注度竞争,影响群体成长能力的机理,探索了网络生态主体的竞争行为[20];以网络信息生态链为对象,讨论网络协同竞争行为和协同竞争形式,构建了网络生态运行行为模型[32];以网络信息生态系统为对象,基于宏观演化模型,探讨了网络生态的动态演化规律[33];以网络社会(客体)为对象,基于自组织理论,分析了网络社会的自组织条件,构建了基于哈肯模型的演化模型,解析了系统要素之间的竞争功能协调和参量支配过程,探索了网络生态的运行规律[34]。

针对网络生态组成因素之间的相互关系,以网络舆论生态系统为对象,提出网络文化(客体)导致网络舆论(介体)内容多元化、成因复杂化、传播途径多样化、衍生效果多重化等结论,探讨了网络生态中客体与介体相互作用[35]。

3.网络生态规范性探索

网络生态规范性是指网络生态在运行于其既有发展路径时,所出现的既有客观行为的定性表征和定量刻度。

针对网络生态既有客观行为的表征,以高校网络文化生态系统为对象,建立了客体及其主体因子之间的基本关系,挖掘了高校网络文化生态系统的生态实质,讨论了高校网络文化生态培植模式,揭示出高校网络文化生态培植模式应包括由平衡、和谐、可持续发展、系统内外物质能量均衡交换等内涵所构成的网络生态行为规范[19]。

针对网络生态既有客观行为的度量,以网络信息环境生态化程度为对象,提出了相关衡量指标[36];围绕构建和谐网络生态,提出了必须遵循的网络交往原则,探索了网络生态行为规范[37]。

4.网络生态本体探索

本体是对于科学研究对象所具有的独立与客观的规定性、规律性和规范性的组构和抽象,度量了一个科学存在区别于其他科学存在的本质。

针对网络生态科学本体,以网络信息系统为对象,构建起由泛在主体、泛在信息和泛在信息环境组成的泛在网络信息生态因子构成模型,抽象出泛在网络信息生态系统模型,阐述了模型价值链、信息群落与生态因子间的关系[38];以网络信息生态链为对象,考察了信息主体之间通过重复博弈形成的信息流转链式依存关系,指出网络信息主体的有限理性和共生性、行为的非确定性,博弈的重复性、非零和性、对称性和非对称性导致了演化博弈;基于演化博弈视角,提出弱势网络信息生态链、半强势网络信息生态链、强势网络信息生态链是网络信息生态链的四种表现形式[39]。

四、网络负生态组成参量构建

网络生态是指人与网络相互影响、相互作用、共同生存的总体形式。网络生态的和谐与宜居程度,决定着数字时代人类的生存方式、生存空间和生存品质。

当网络群体的行为遵守国家法律、恪守伦理道德、践行行为规范、符合职业操守时,网络将处于有序运行和有序发展等状态,网络群体能够在网络上和谐相处、友善交往,网络社会表现为和谐与宜居的正生态;当网络群体的行为违反国家法律、违背伦理道德、违反行为规范、违背职业操守时,网络社会将呈现出内哄、打斗、纷争、割据等困扰生存的负生态;在网络生态建设之初,网络行为还在探索之中,对于国家法律、伦理道德、行为规范、职业操守的符合程度难以界定,存在许多网络生态灰色地带。

(一)网络负生态表现形式探索

网络负生态的实质在于借助网络生态介体,有目的、有计划地组织和策动网络争吵、打斗、割据等网络乱象,以及网络违法乱纪、网络动乱,甚至网络战争,从而破坏网络社会的有序发展及和谐生活。

以网络生态危机为对象,找到网络信息污染、网络资源失衡、网络行为失范、网络文化危机等网络生态危机表现形式[40];以网络信息生态系统为对象,发现网络信息爆炸与信息短缺危机、网络信息污染危机、网络信息侵权与信息垄断危机、网络信息殖民主义危机、网络信息安全危机等网络信息生态危机表现形式[41]。

以网络舆情为对象,从人民网舆情监测室选取2012年1—11月期间的100件热点舆情案例,统计出反腐倡廉类、社会民生类、公共安全、食品卫生等13个话题事件的类型比例和信息源比例,以及网络谣言、线下行动和人肉搜索的比例,找到了网络负生态的一种表现形式——网络谣言[42];以电子商务系统为对象,通过解剖,提出诚信缺失是导致电子商务信用危机的原因,找到了网络负生态的另一种表现形式——电子商务信用危机[43];以国家政务为对象,通过分析政府网络舆情危机的行为主体结构,探索了政府网络舆情危机的成因,找到了网络负生态的又一种表现形式——政府网络舆情危机[44];以大学校园网络生态系统为对象,通过分析资源客体、文化客体、装备客体、规则客体与网络主体的相互关系,找到了网络负生态的新一种表现形式——大学校园网络文化危机[45];以电子政务信息生态系统为对象,提出信息垄断等八类情形将导致系统失衡,找到了网络负生态的再一种表现形式——系统失衡[46]。

(二)网络负生态本体探索

网络负生态是网络生态的病态形式,其存在与发展有其既有规定性、规律性和规范性。

以自媒体为对象,提出娱乐至死、文化浅薄化、西方语境与文化霸权是网络生态浅薄和失衡的主要原因,探索了网络负生态诱发规律[16];以网络谣言为对象,基于“滚雪球”效应,将Web网络虚假信息传播行为抽象为非线性多级传播模式,认为门户网站和搜索引擎是Web网络虚假信息传播的主要途径,探索了网络负生态传播规律[21]。

(三)网络负生态治理探索

如果不加以抑制和治理,网络负生态将摧毁人类数字时代的生存空间,人类社会将无法进化到数字生存形态,而且极有可能将人类社会倒逼回实体生存形态,社会发展将开倒车,造成难以估量的损失。

针对网络负生态的治理理念,以网络生态危机为对象,提出了开放性原则与网络信息多样化,系统性原则与网络生态结构功能优化,动态性原则与网络生态系统内能量和物质均衡流动,可控性原则与网络生态系统自我调节和净化能力等网络生态平衡原则,讨论了网络负生态的治理原则[40];以高校网络文化生态失衡为对象,提出通过培育新型网络文化格调,建立独立监管机构,确保网络绿色与和谐,提升数字媒介素养,强化大学校园网络建设,规划了网络负生态的综合治理理念;以电子商务系统为对象,提出通过构建网络信用伦理,建立和谐电子商务环境,克服电子商务信用危机,聚焦出网络负生态治理的信用理念[43]。

针对网络负生态的治理方法,以泛在网络信息生态系统模型为对象,阐述了模型价值链、信息群落与生态因子间的关系,分析了泛在网络信息生态系统失衡的危害与原因,提出相应的防范策略,讨论了网络负生态的防范行为[38];以网络生态道德教育为对象,提出了包括搭建生态道德教育的网络平台、充实生态道德教育的网络资源、拓展生态道德教育的网络手段、强化生态道德教育的网络话语权在内的网络生态道德教育方案,探索了网络负生态的教育治理方法;以电子政务信息生态系统为对象,从系统失衡的八种表现形式出发,提出了应对信息垄断和信息孤岛与重复建设、信息鸿沟和信息迷失与信息过载、信息安全、信息时滞等问题的政策措施,规划了网络负生态的治理方案[46];以网络信息生态系统为对象,认为解决信息主体引起的网络信息生态系统失衡的根本出路在于构建和谐网络信息生态系统,从信息主体角度提出了宏观信息主体应对策略、中观信息主体路径选择策略、微观信息主体提高信息素养策略等设想,寻找了网络负生态的治理策略。

针对网络负生态的治理工具,以大学校园网络生态系统为对象,厘清了资源客体、文化客体、装备客体、规则客体与网络主体的关系,以大学校园网络生态系统优化为目标,设计了生态危机治理结构,规划了网络负生态的治理目标[45];以高校德育网络生态危机为对象,提出了网络生态危机下高校隐性德育路径建设问题,规划了转变德育理念、积极创设网络化人文关怀的教育情境,完善育人机制,注重他律与自律的结合,强化职业道德操守意识;以网络生态危机为对象,提出了倡导网络伦理、塑造自律意识[40];以网络信息生态系统为对象,基于网络信息生态危机的表现形式,提出信息内容无害原则、信息手段功利原则、信息渠道公平原则、信息享用尊重原则、信息生态发展原则,建构了网络生态危机治理的评价工具[41]。

五、结论与讨论

科学存在原型结构是关于科学存在的逻辑化、结构化、系统化、理论化提炼与抽象。通过对于科学研究成果的去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,可以凝聚其在科学存在原型结构中的结构参量;对于相关结构参量的理论抽象、逻辑推理和科学归纳,可以最终把握科学存在的本质属性;依据科学存在的本质属性,逐次布局和构建认知形态、认知对象、语言载体系统,可以构建功能化、任务化和工程化的服务系统,创造可持续发展的科学人工自然。

对比科学存在原型结构,可以得出以下三个结论∶

第一,由于研究存在的盲点,没有出现对于网络生态语言载体系统和客观自然系统的关注与讨论,也没有出现对网络生态灰色地带的关注与讨论。这说明学术界尚未意识到这些问题。缺乏网络生态客观自然系统的关注,将无法认知与度量网络生态存在的客观时代性;缺乏网络生态语言载体系统的关注,也无法把握与应用网络生态既有的语言行为和传播行为;缺乏网络生态灰色地带的讨论,必然将网络生态的分析与评价绝对化。

第二,网络正生态的讨论,集中于规定性、规律性、服务主体和服务介体等结构部位;网络负生态的讨论,集中于规律性、认识结构、方针结构、工具结构和服务介体等结构部位;对于本体、规定性、规范性、服务主体、服务客体等结构部位的网络负生态行为尚无讨论;对于网络生态科学本体的提炼抽象,对于规范性、工具结构、服务主体、服务客体的讨论,规模极小。中国学者对于网络生态的研究方向、科学问题和关注程度没有充分与完整的认识。

第三,网络生态涉及的学术研究成果,是研究个案的成果归纳。对照科学存在原型结构,研究成果的加法归纳,内涵上不丰满不完备,内容之间缺乏自恰的逻辑关联;由于这个架构尚未进行理论抽象,不能代表网络生态科学存在原型结构。

基于上述结论,笔者提出网络生态学术研究的目标与任务∶

第一,构建网络生态科学存在原型结构的目的。一是通过提炼网络生态学术研究成果,寻求网络生态的规定性、规律性和规范性,抽象网络生态科学存在本体;二是基于网络生态科学存在本体,指导构建科学和谐的网络生态认知形态、认知对象、语言载体系统,创造网络生态文明;三是依据网络生态科学存在本体的既有属性,治理并抑制网络负生态,实现网络生态的可持续发展,将培育健康向上的网络舆论生态作为重大任务。

第二,网络生态学术研究的方向。一是继续在科学存在原型结构的既有子结构及其二阶参量上,不断充实和丰富学术研究成果,特别是要立即开展网络生态客观自然系统、语言载体系统和网络生态灰色地带的相关研究,补齐研究构架的缺陷;二是在充实和丰富的网络生态学术研究成果的基础上,展开网络生态科学存在原型结构的理论研究与学术探索。

第三,网络生态学术研究的路径。一是依据科学存在原型结构,规划网络生态理论研究方向、设定网络生态理论研究前沿、引导网络生态科学研究、构建网络生态科学存在原型结构,培育网络生态科学理论体系;二是依据网络生态科学存在原型结构,建构服务于数字时代人类社会的和谐有序、绿色宜居、可持续创新、可持续发展的网络生态体系;三是依据网络生态科学本体的既有约束,调控和治理网络生态,抑制网络负生态。

[1]田征宇.网络生态[J].软件世界,1998,(11)∶130-131. [2]张庆锋.网络生态论[J].情报资料工作,2000,(4)∶2-4.

[3]DAI W H,YE N,SUN T.The Method and Application of Net Ecology[C]//Proceedings of the 2005 Conference of System Dynamics and Management Science (vol.2),2005∶956-960.

[4]WANG S,ZHANG Z J,GUAN X L,et al.Research of Energy Flow in Net Social Ecology System[C]//Proceedings of 2010 International Conference on Logistics Systems and Intelligent Management(vols.1-3), 2010∶1144-1148.

[5]SHI X Q,HAI Z G.Cyber Physical Socio Ecology[J]. Concurrency and Computation-Practice&Experience,2011,23(SI∶9)∶972-984.

[6]王佳.网络舆论系统的构成与运行机制研究——基于生态学的视角[J].新闻界,2012,(5)∶42-46.

[7]叶阳.新媒介生态优化与传播者监管及技术对策探讨[J].前沿,2013,(4)∶161-162.

[8]王汉熙.面向科学出版的科学信息本体结构及其生成与发布机制研究[D].武汉∶武汉理工大学,2010.

[9]万成娜,王汉熙,刘凯.生态学科学存在原型结构模型存在性考察[J].华北电力大学学报∶社会科学版, 2014,(1).

[10]王汉熙,刘凯,万成娜.三网融合信息服务产业构建基础理论的研究方向[J].中国海洋大学学报∶社会科学版,2012,(1)∶58-61.

[11]王汉熙,刘凯.面向三网融合信息服务产业的基础文化资源考察框架研究[J].华北电力大学学报∶社会科学版,2012,(1)∶41-48,65.

[12]FININ T,JOSHI A,KOLARI P,et al.The Information Ecology of Social Media and Online Communities [J].AI Magazine,2008,(3)∶77-92.

[13]GASKINS B,JERIT J.Internet News∶Is It a Replacement for Traditional Media Outlets?[J].International Journal of Press-Politics,2012,(2)∶190-213.

[14]张廷川.网络生态与数字图书馆[J].情报杂志,2001, (9)∶93-95.

[15]SANZ E,TURLEA G.Downloading Inclusion∶A Statistical Analysis of Young People's Digital Communication Inequalities[J].Innovation-the Europen Journal of Social Science Research,2012,(3)∶337-353.

[16]谢鹏鹏.从《江南Style》走红看自媒体时代网络生态文化[J].广州广播电视大学学报,2013,(1)∶53-57.

[17]李杨,姚娜,杜子平.网络信息生态系统恢复力研究[J].图书馆学研究,2011,(8)∶11-16.

[18]CHANG VANESSA.An Evaluation Instrument for e -Learning Ecosystem[C]//Proceedings of 6th IEEE International Conference on Industrial Informatics, 2008.Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc,2008∶1244-1249.

[19]于颖,谢仕兴,于兴华.高校网络文化生态∶意蕴解析与模式构建[J].中国电化教育,2012,(10)∶12-17.

[20]WANG X Q,BUTLER B S,REN Y Q.The Impact of Membership Overlap on Growth∶An Ecological Competition View of Online Groups[J].Organization Science,2013,(2)∶414-431.

[21]朱爱菊.网络信息生态中Web虚假信息的传播特征分析[J].图书与情报,2006,(6)∶41-46.

[22]徐飞飞,蒋园园.网络课程的生态系统结构及模型[J].软件导航,2013,(4)∶4-6.

[23]ISLAS O.Understanding Cultural Convergence Through Media Ecology[J].Comunicar,2009,33∶25 -33.

[24]谢金林.生态系统视角下的网络社会管理体制研究[J].大连理工大学学报∶社会科学版,2012,(3)∶97-102.

[25]CHANG VANESSA,UDEN LORNA.Governance for E-Learning Ecosystem[C]//Proceedings of 2008 2nd IEEE International Conference on Digital E-cosystems and Technologies,2008.Inst.of Elec.and Elec.Eng.Computer Society,2008∶340-345.

[26]高彧军.网络信息生态系统的自治与他治的整合体制研究[J].图书馆学研究,2012,(13)∶9-12.

[27]段尧清,余琪,余秋文.网络信息生态链的表现形式、结构模型及其功能[J].情报科学,2013,(5)∶8-11.

[28]娄策群,杨瑶,桂晓敏.网络信息生态链运行机制研究∶信息流转机制[J].情报科学,2013,(6)∶10-15.

[29]肖静,李北伟,魏昌龙,等.信息生态系统的结构及其优化[J].情报科学,2013,(8)∶10-14.

[30]许青.论我国移动电子商务生态系统的培育[J].长沙大学学报,2013,(1)∶36-37.

[31]卢小宾,王建亚.我国政务信息生态环境分析与培育措施[J].情报科学,2013,(5)∶3-7.

[32]娄策群,桂晓苖,杨光.网络信息生态链运行机制研究∶协同竞争机制[J].情报科学,2013,(8)∶3-9.

[33]陈明红.基于CAS理论的网络信息生态系统分析[J].情报科学,2012,(7)∶1065-1070.

[34]GUAN XIAOLAN,ZHANG ZHENJI.Research on the Evolution Mechanism of Ecosystem of Cyber So-ciety Based on the Haken Model[C]//Proceedings of the 13th International Conference on Enterprise Information Systems,2011.Springer-Verlag Gmb H and Co.KG,2011,(4)∶124-131.

[35]陶鹏.基于网络文化建设的网络舆论引导策略[J].长沙大学学报,2013,(1)∶65-67.

[36]马捷,韩朝,侯昊辰.社会公共服务网络信息环境生态化程度测度初探[J].情报科学,2013,(2)∶67-72.

[37]张荣.试探构建和谐网络生态的基本原则[J].学理论,2011,(6)∶239-240.

[38]傅维刚,王娜.泛在网络信息生态系统的构建及失衡防范策略[J].图书情报工作,2013,(3)∶63-69.

[39]李北伟,董微微,富金鑫.基于演化博弈理论的网络信息生态链研究[J].图书情报工作,2012,(22)∶102-106.

[40]李蓉.传播学视野中的网络生态研究[J].西南交通大学学报∶社会科学版,2010,(4)∶49-56.

[41]唐艺.基于网络信息生态的信息伦理构建原则[J].高校图书情报论坛,2008,(4)∶55-59.

[42]刘鹏飞,齐思慧,周亚琼.2012年网络舆情走势和社会舆论格局[J].新闻记者,2013,(1)∶18-25.

[43]CHEN MING,ZHU MEIHONG.Network Credit Ethics Absence Impact on the Development of e-Commerce Healthy Ecology[C]//Proceedings of Education and Management-International Symposium,2011.Communications in Computer and Information Science,2011,210∶479-485.

[44]李华君.网络舆情危机中政府形象修复的影响维度与路径选择[J].现代传播,2013,(5)∶69-72.

[45]邓陆潇,刘光华.大学校园网络生态系统的危机与优化[J].黑龙江教育,2008,(7)∶150-151.

[46]谢佳,邓小昭,颜新祥.电子政务信息生态系统失衡及其应对措施[J].西南师范大学学报∶自然科学版, 2013,(3)∶138-142.

Prototype Structure of Scientific Being Regarding Network Ecology

WANG Han-xia,WAN Cheng-nab,LIU Kaic

(a.Hubei Digital Manufacturing Key Lab;b.School of Arts and Law;c.Wuhan University of Technology Press Co.,Ltd,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China)

∶On the basis of Prototype Structure of Scientific Being(PSSB),through the retrieval of academic literature concerning network ecology,this thesis summarizes the academic concerns of network ecology researches reflected in the structures such as the cognitive object,cognitive form and cognitive ontology of PSSB,and induces the specific physical parameters obtained from the academic researches of the aforementioned structures.This thesis proposes that network ecology consists of positive network ecology,negative network ecology as well the gray zone of network ecology,and tries to seek the manifestation form of the negative network ecology.Under the context of PSSB,this thesis skeletonizes the academic research framework of network ecology,and finds out that the specific research concerns of academe regarding network ecology are discordant and lack of concerns and discussions on the language carrier system and objective nature system of network ecology as well the scientific extraction and theoretical abstraction.The thesis points out that the overall task of the academic researches of network ecology is to construct PSSB of network ecology,master the essence of the scientific being of network ecology,guide the layout of cognitive form,cognitive object and language carrier system of network ecology,forge a functionalized,task-based and engineered network information technology service system,and build a sustainable,livable and harmonious network ecology civilization in the digital era.On the basis of PSSB,the thesis also proposes two development directions of the academic researches,three goals and three research routes of network ecology.

∶network ecology;positive network ecology;negative network ecology;Prototype Structure of Scientific Being(PSSB)

G206.2

A

1009-1971(2014)03-0069-08

[责任编辑∶唐魁玉]

2013-12-11;

2014-04-08

教育部人文社会科学研究规划基金资助项目“数字出版存在形态的研究”(11YJA860020);湖北省社会科学基金资助项目“基于科技创新内生机理的科技创新活动评估模型研究”(2010236);2013年度武汉市社会科学基金资助项目“引领国家中心城市建设的武汉市数字出版产业发展战略研究”(13043)

王汉熙(1963-),男,湖北蕲春人,编审,管理学博士,硕士研究生导师,从事科学技术创新与管理、数字信息服务资源制作工程等研究;万成娜(1986-),女,四川简阳人,硕士研究生,从事网络传播研究;刘凯(1983-),男,湖北武汉人,硕士,从事数字出版研究。