高压单芯电缆交叉互联接地方式优化研究

2014-07-02郑志源

邱 昊, 郑志源

(广东省电力设计研究院,广州510663)

高压单芯电缆交叉互联接地方式优化研究

邱 昊, 郑志源

(广东省电力设计研究院,广州510663)

为优化高压单芯电缆交叉互联接地方式,首先对交叉互联接地方式的优缺点进行分析,指出交叉互联接地方式的主要缺陷,来自金属护层感应环流的不可避免以及线路改造时接地方式改造的困难。讨论目前常用的几种金属护层感应环流的抑制措施,指出它们在有效性和适用性上存在的问题,最后提出了金属护层接地方式的优化方案,能有效地解决感应环流和线路改造困难等问题,可作为以后工程的推广方向。

接地方式;交叉互联;感应电压;感应环流;独立地网

0 引 言

随着城市电力负荷的不断增大,电缆线路建设正处于快速发展阶段。交叉互联接地方式是目前高压单芯电缆常用的接地方式,主要用于较长的电缆线路。由于其具有降低金属护层感应电压、有效保护护层保护器和外护套绝缘等优点,在工程实践中得到了广泛的运用。

但是,由于设计、施工等造成的交叉互联接地方式感应环流过大的问题时有发生,因此感应环流会带来金属护层环流损耗,造成电缆发热,降低电缆寿命和输送能力[1-4]。同时交叉互联接地电缆线路在线路改造时也存在较大不便。

针对以上问题,本文首先对交叉互联接地方式的优缺点进行分析,通过讨论目前常用的几种金属护层感应环流的抑制措施,指出它们在有效性和适用性上存在的问题,最后提出了金属护层接地方式的优化方案,可以有效地解决感应环流和线路改造困难等问题。

1 交叉互联接地方式的优点

交叉互联接地方式的优点主要来自以下三个方面。

1.1 降低金属护层工频感应电压

金属护层感应电压由线芯电流引起,通过线芯与金属护层之间的感性耦合产生。电缆线芯和金属护层可以看作一个空心变压器,线芯电流所产生的交变磁场,会在金属护层中产生感应电动势。对于线路较长的电缆线路,若不对这一感应电压进行限制,则有可能超过现行规范的要求,威胁电缆线路的安全运行[5-6]。

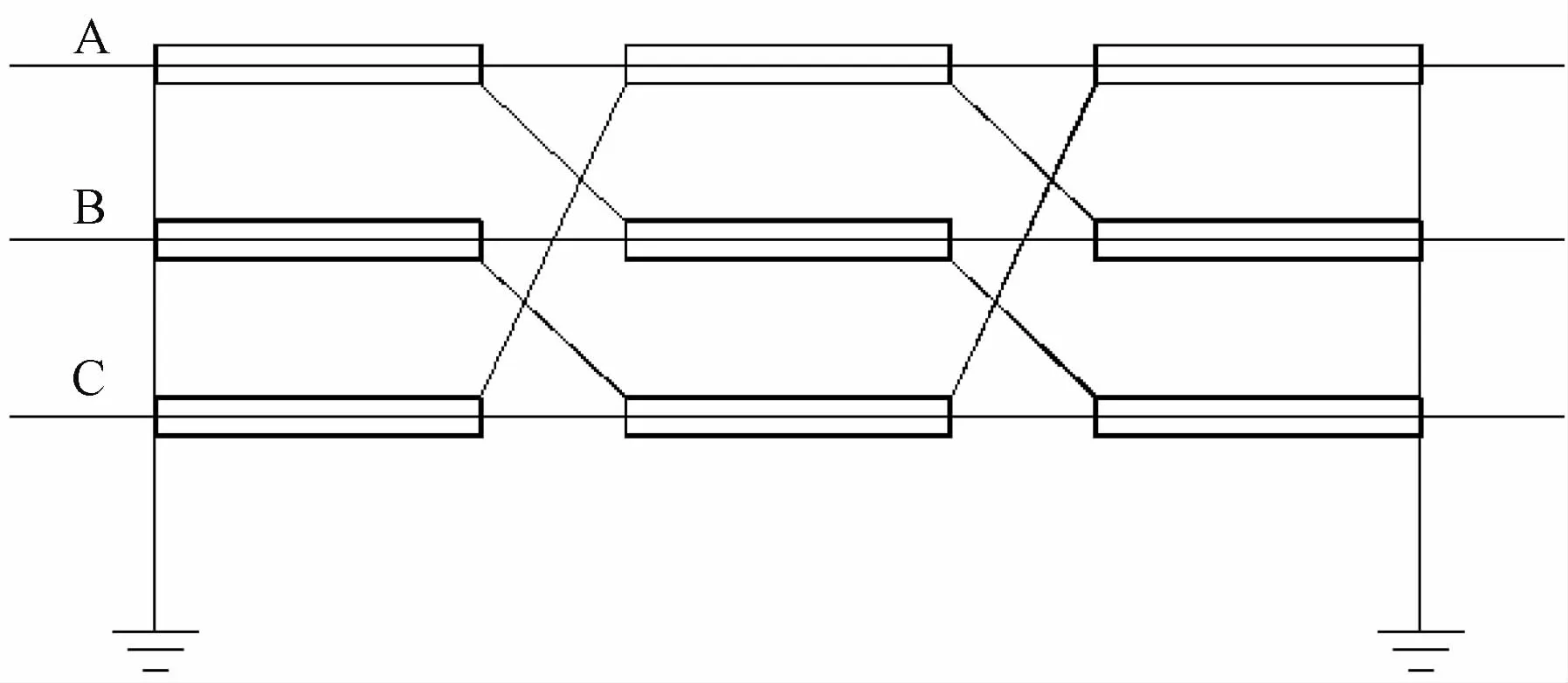

采用交叉互联接地方式可以很好地解决这一问题。由于三相线芯电流的相位近似相差120°,因此三相金属护层的感应电压相位也近似相差120°。交叉互联接地方式将不同相的三小段金属护层串联在一起,利用不同相位感应电压的抵消作用,达到降低工频感应电压的目的。

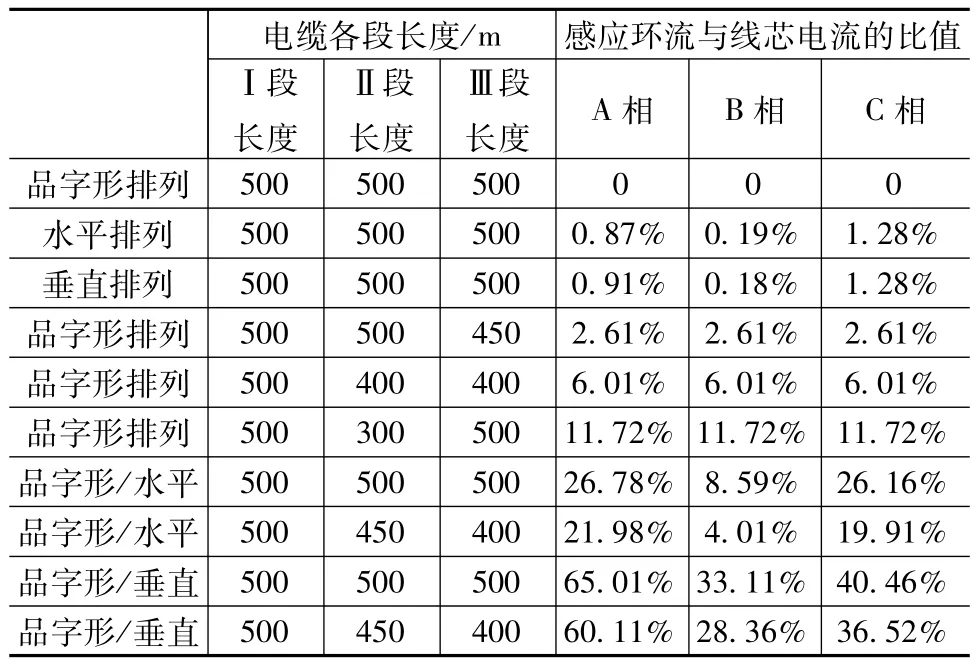

交叉互联接地方式的工频感应电压最大值出现在线路的交叉互联。若三小段电缆分段均匀,且三相线路始终保持对称状态,即实施了理想的交叉互联接地,则金属护层两端直接接地点间的电压差为零。沿线的感应电压的分布图如图2所示。

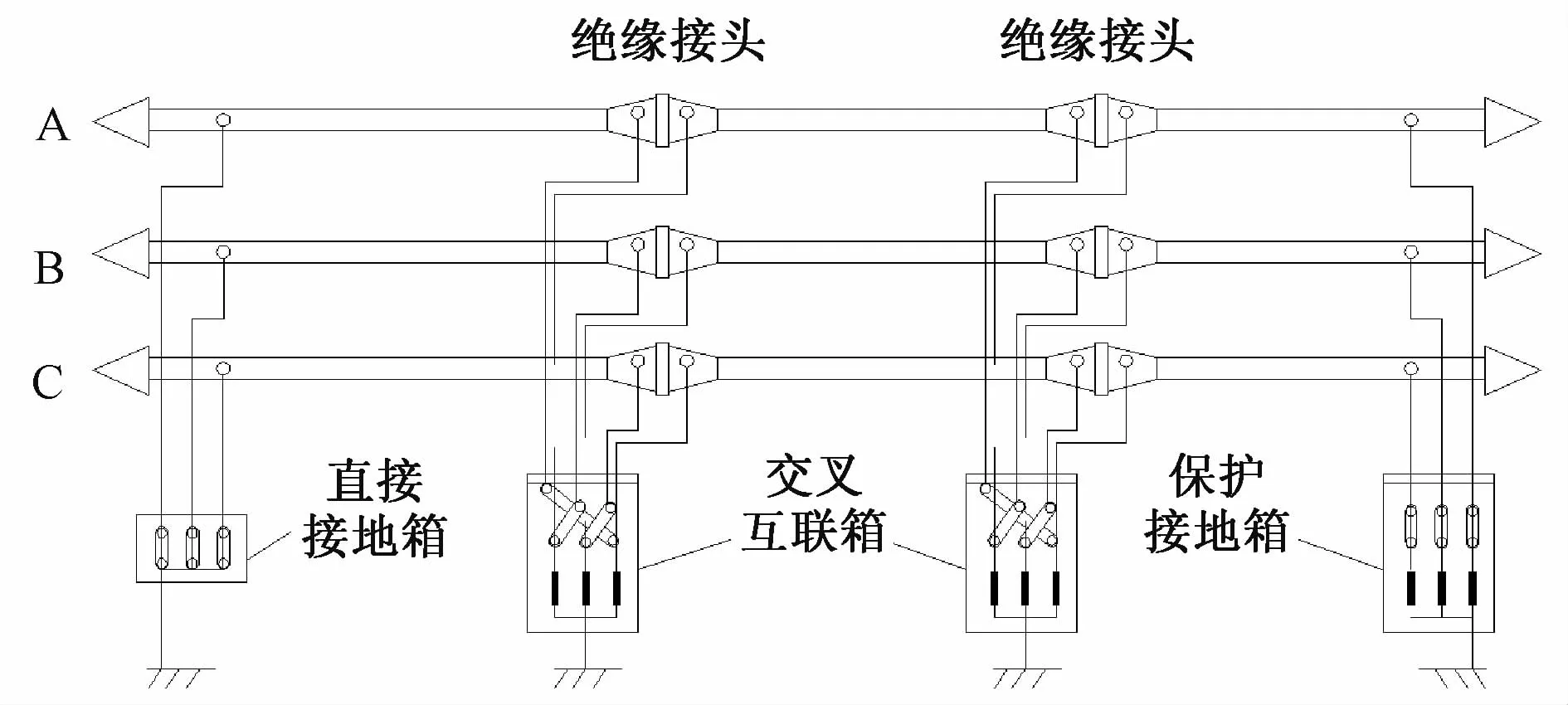

图1 交叉互联接地方式接线图

图2 沿线感应电压分布图

若没有实施理想的交叉互联接地,则会形成金属护层感应环流,带来直接接地点的地电位升。地电位升由感应环流的零序分量产生,根据理论计算和运行实测数据可知,地电位升的绝对数值不高,不会使金属护层的感应电压超过规范要求。

1.2 抑制金属护层感应环流

交叉互联接地方式要求交叉互联段内三小段电缆长度尽可能均等,充分利用串联连接的金属护层感应电压的抵消作用,减小了两端直接接地点间的感应电压差,从而抑制了金属护层的感应环流。

1.3 降低金属护层短路感应电压

由于三相和两相短路电流不以大地为回路,且回路的路程较近,因此短路电流在金属护层上的感应电压较小。金属护层对地的最高感应电压出现在线路发生单相短路时。对于交叉互联线路,单相短路电流可以通过线路两端直接接地的金属护层实现短路电流的回流,起到降低金属护层感应电压、抑制短路电流对外界的干扰的作用。这一天然的短路电流回流通道是交叉互联接地方式相比单端直接接地方式的一个重要优势。

对于单端直接接地方式,若想达到这一抑制短路感应电压的效果,则必须沿线布置一根回流线。

2 交叉互联接地方式的缺陷

随着电缆线路规模的不断扩大,越来越多的运行数据和工程经验表明,交叉互联接地方式存在着一些固有的缺陷,主要体现在以下两点。

2.1 金属护层感应环流的不可避免

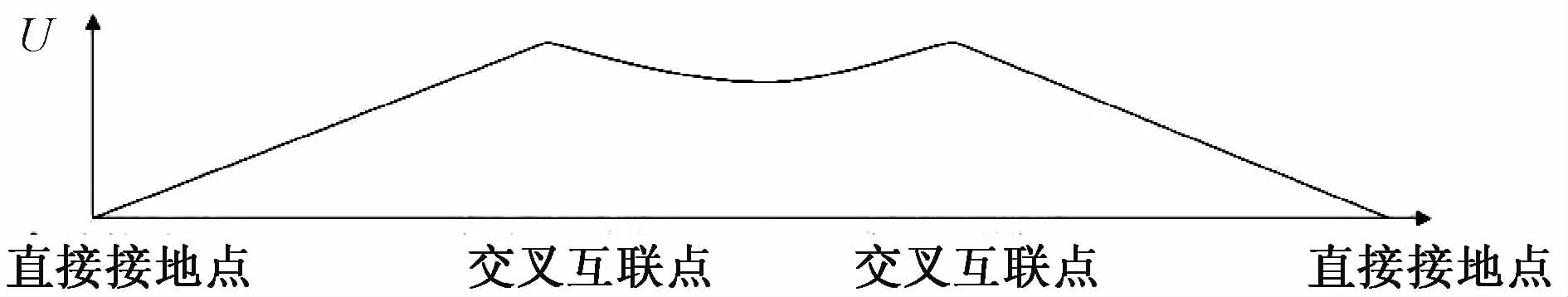

交叉互联接地方式要求金属护层两端直接接地,这样就不可避免地带来了金属护层的感应环流问题。若实施了理想的交叉互联接地,则金属护层两端的感应电压差为零,因此没有感应环流。但是在实际工程中,受工程中各种实际条件的制约,电缆线路往往难以实施理想的交叉互联接地,因此在金属护层上存在不同程度的感应环流。下面以某220 kV单回电缆线路为例,利用ATP软件,分表1所列的几种情况分别计算金属护层的感应环流。

表1 感应环流与线芯电流的比值关系

对表1进行分析可以得出:

(1)电缆分段长度完全相等时,只有品字形排列,感应环流才等于零;

(2)电缆分段长度完全相等时,全线采用同一种排列方式,感应环流不大;

(3)水平排列或垂直排列的中间相,感应环流值相对较小;

(4)同一种排列方式,分段长度越不均匀,感应环流越大;

(5)若线路为不同排列方式的组合,排列方式的区别越大,排列方式的占比越具有可比性,则感应环流越大。在线路两端接地电阻很小的情况下,该环流值可能达到较大的数值。

感应环流带来了金属护层的环流损耗,造成电缆发热,直接影响了电缆载流量,同时降低了电缆的传输效率。南方电网公司的《电力设备预防性试验规程》(Q/CSG114002-2011)中规定:金属护层感应环流不超过线芯工作电流的10%[7]。

2.2 线路改造时接地方式改造的困难

随着城市电网的不断发展,新建变电站的接入、城市规划的调整以及其他一些因素,都可能带来已建电缆线路的改造。常见的电缆线路改造需求主要有线路解口、改接和T接。这些改造需求都可能使电缆分段和线路长度发生明显的变化,而这些正是决定交叉互联接地方式能否安全稳定运行的重要因素。

对于解口和改接线路,若改造点没有选于交叉互联大段的端部,则会破坏原有线路的交叉互联循环,造成金属护层感应环流的增大。对于T接线路,若T接点选在交叉互联大段的中间,则会引起线芯电流的潮流变化,使得一个交叉互联循环段内各小段的潮流大小不一致,也会造成金属护层感应环流的增大。

为避免感应环流的增大,常见的接地方式改造方案主要有以下二种:

(1)若改造前后线路长度及分段变化不大,可采用直通接头,恢复原有交叉互联接地方式。这种改造需求较为少见,处理起来也相对容易。

(2)若改造前后线路长度及分段变化较大,可采用“假接头技术”对原有的电缆分段进行重新配置,形成新的交叉互联循环。这种改造需求较为常见,但假接头技术的认可度不高,多用于110 kV及以下电缆线路。

对于交叉互联接地的电缆线路来说,线路改造带来的接地方式改造是一件较为复杂和困难的工作,需综合考虑正常运行工况、工频短路工况以及过电压工况的诸多影响[8-9],同时还需考虑改造方案的可实施性,然后制定出合理可行的改造方案。需要注意的是,改造方案不当还易造成金属护层感应环流的增大。

3 金属护层环流的抑制措施

根据以上的分析可知,交叉互联接地方式金属护层感应环流不可避免,在某些特殊的情况,此环流还可达到较大的数值。本章重点针对此问题,探讨几种金属护层感应环流的抑制措施。

3.1 采用扼流电抗器

扼流电抗器简单来说为一个饱和电抗器,串接在金属护层和大地之间。当电抗器不饱和时,电抗器呈现出“较大”的电抗值(如10Ω),可以起到抑制金属护层感应环流的效果;在系统发生单相短路时,短路电流从金属护层实现回流,使得电抗器趋于饱和,电抗值减少,有利于短路电流的回流。同时为防止暂态过电压对扼流圈的危害,还需设计专门的保护器与其并联配置,使其伏安特性曲线被护层绝缘保护器伏安特性曲线覆盖。

此抑制措施已在珠海供电局的某一电缆线路的改造工程中采用,并取得了一定的效果。但考虑到扼流电抗器的设计较为复杂,需要专门场地进行安置,同时增加了以后的运行维护工作量,其应用效果的稳定性还需要经过时间的检验。

3.2 补偿电感

补偿电感法由文献[10]提出:其基本原理是将该补偿装置套装于终端处的电缆上,并将此补偿装置串联接入金属护层与大地的回路之间,当线芯中通过电流时,由若干匝线圈组成的补偿装置产生感应电动势,以抵消交叉互联后不均衡的金属护层感应电压,抑制金属护层感应环流。

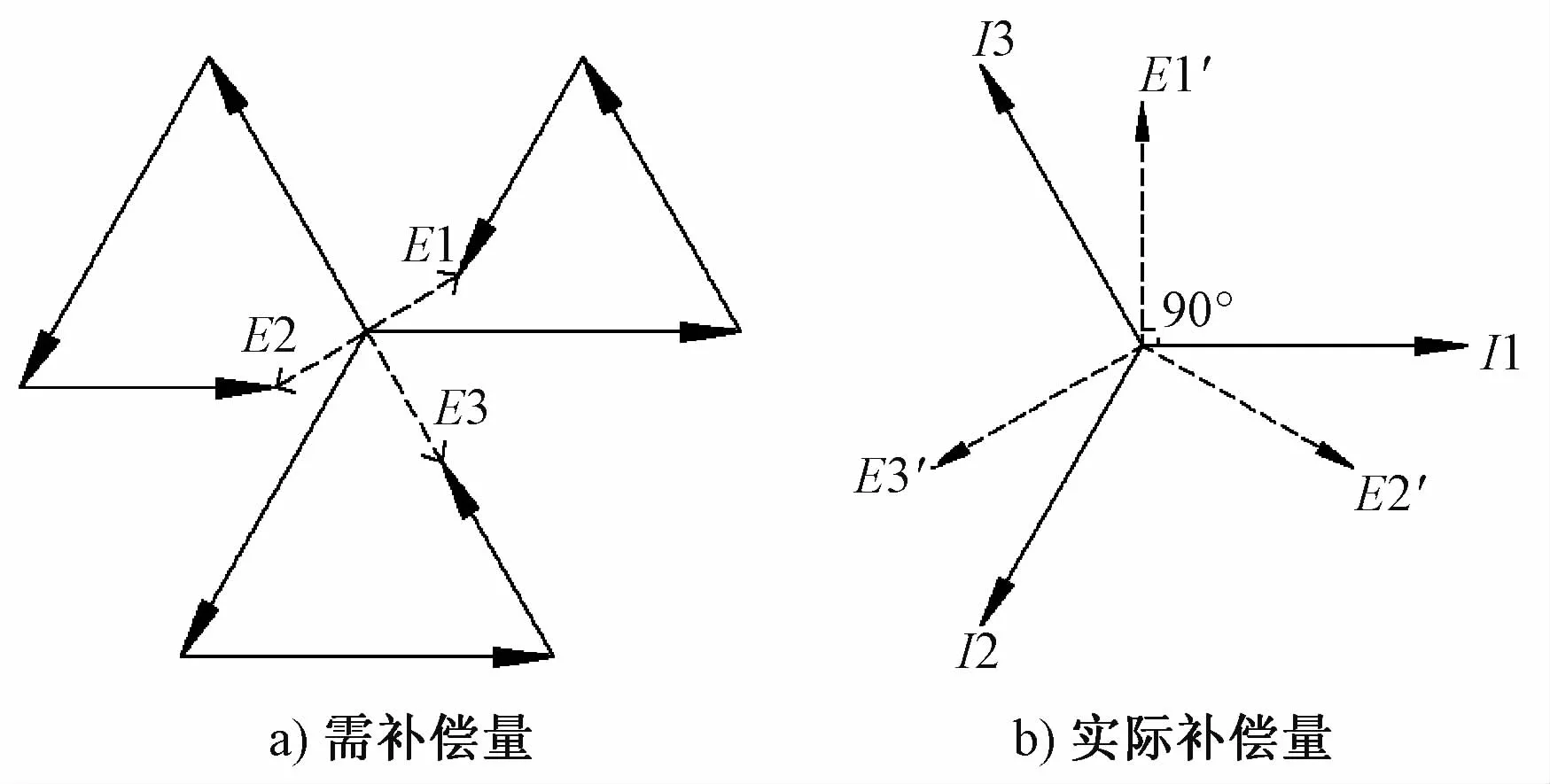

图3 感应电动势相量关系图

对其原理进行分析,发现此法的适用性不强,原因如下:补偿电感法所采用的是电抗器,其电感数值大小可以通过线圈匝数和气隙厚度来控制,但其相位却无法进行调整。根据电路原理,补偿电感上产生的感应电动势E1′、E2′和E3′与线芯电流相位相差90°(如图3b所示)。但金属护层所需补偿的感应电动势E1、E2和E3(如图3a所示)与所对应的线芯电流的相位关系却并不唯一,这样就使得需补偿量和实际补偿量的相位关系在0°~360°变化,且随时间的变化也有所不同。因此补偿电感只能在某一特殊的相位区间内有效,而在其他相位区间则甚至有可能起到相反的作用。

因此,要想解决这一问题,这个补偿装置必须具有与统一潮流控制器(UPFC)类似的功能(能够补偿任意相位和幅值的感应电动势)[11-12],这样才能达到抑制金属护层感应环流的作用,显然仅补偿电感是无法实现这一目标的。

3.3 设置独立地网

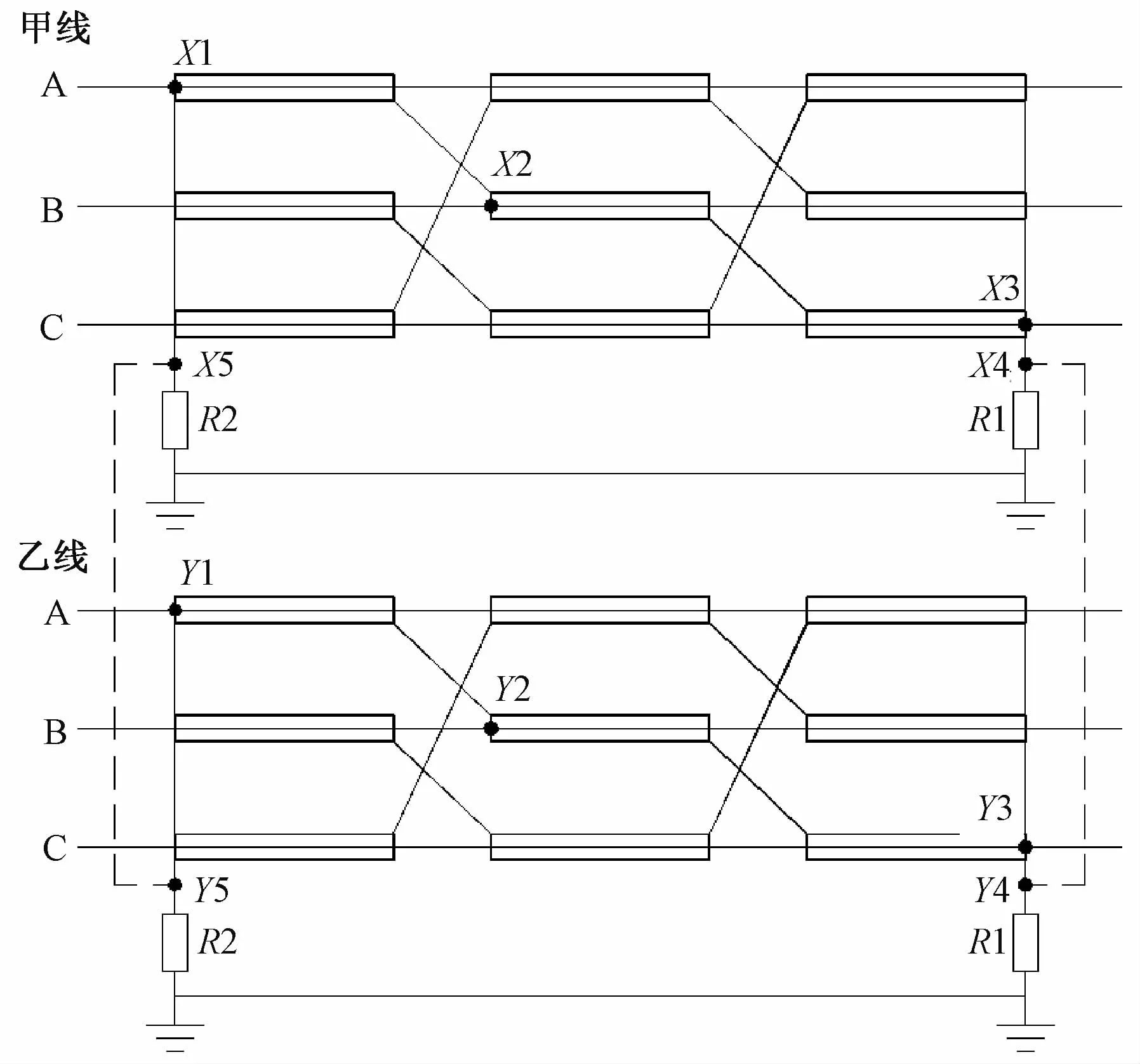

设置对立地网是针对同走廊敷设的多回电缆线路的,其目的是抑制金属护层感应环流的零序分量。同走廊敷设的多回电缆接入同一地网的示意图如图4所示(以双回为例)。

图4 同走廊敷设的多回电缆接入同一地网的示意图

对于常规的单回电缆线路(只看甲线),若金属护层感应环流存在零序分量,则该分量的回流通道为“X1-X2-X3-X4-R1-R2-X5-X1”,由于R1、R2的电阻相对较大,因此零序环流相对较小。若双回电缆接入同一地网(如图4所示),则感应环流的零序分量将多出三个回流通道,其中一条通道为“X1-X2-X3-X4-Y4-Y3-Y2-Y1-Y5-X5-X1”(另外两条通道为乙线的另两个金属护层通道),由于这一个通道全为金属材料,电阻值相对较小,使得整个回流通道的电阻值降低,从而增大了零序感应环流。若使用独立电网将两回线路分别接地,即去掉X4-Y4以及X5-Y5间的连接线,则环流通道又将只能经过两端地网的接地电阻,即增加了零序电流通道电阻,从而降低金属护层感应环流。

但是,此方法的应用有一定的不便之处,主要是因为接地网设计需要一定的空间,若是全电缆线路,在城市拥挤地段敷设,很难找到足够的空间布置接地电阻满足规程要求的独立地网;若电缆敷设于隧道中,由于全隧道的地网连成一个整体,也就无法进行独立地网的设计。比较适合本措施实施的线路为架空电缆混合线路,可以在电缆终端塔或电缆终端站处实现独立地网的布置。

但是要强调的是,设置独立地网只能降低多回并行电缆的零序电流,无法降低由本回路不平衡引起的感应环流。

4 金属护层接地方式优化方案

根据以上的分析可知,交叉互联接地方式下电缆金属护层感应环流不可避免,而各种抑制措施的有效性和适用性也不甚理想,因此为从根本上解决感应环流和线路改造困难的问题,本文提出了两种优化方案。

4.1 逐段单端接地方式

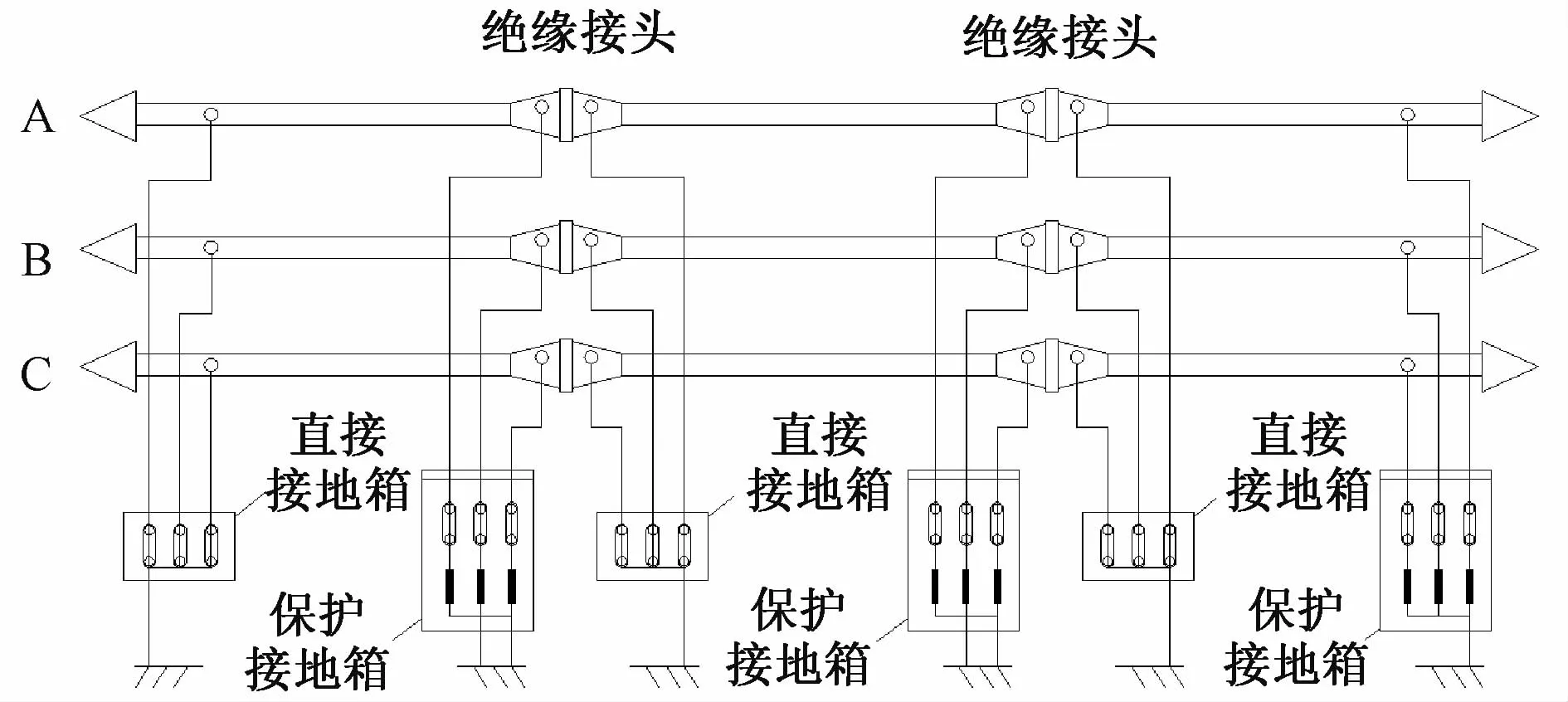

逐段单端接地即将电缆线路分成若干小段,当每小段的金属护层正常感应电压满足现行规范所列的感应电压限值要求时,将每小段一端的金属护层经直接接地箱与地网相连,另一端的每相电缆金属护层分别经一个电压保护器接地,实施单端直接接地。逐段单端接地常规的接线示意图见图5。

图5 逐段单端接地方式接线示意图

逐段单端接地可以看作是若干个单端直接接地段的组合,其与交叉互联接地相比,具有的优点有:

(1)在正常运行工况,感应环流为零,感应电压被限制在规程允许的范围之内。

(2)线路改造时接地方式改造灵活,改造后依然能保持单端接地的接地方式,无感应环流问题,也无需采用假接头。

(3)直接接地点选择灵活。对于全电缆线路,可将两端金属护层均经护层过电压保护器与变电站地网相连,降低了变电站地电位升对电缆接地系统的影响;对于架空-电缆混合线路,变电站侧金属护层经护层过电压保护器与变电站地网相连,线路侧金属护层直接接地;对于架空-电缆-架空混合线路,两端金属护层均可采用直接接地。

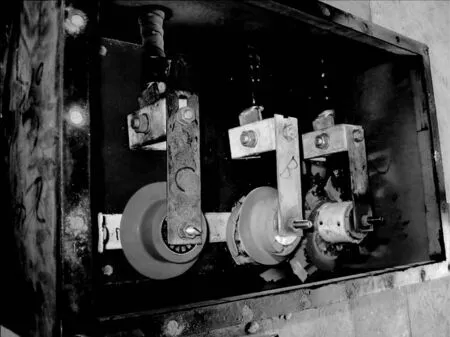

但逐段单端接地也存在缺点,其主要来自于工频短路工况,为降低短路工况的金属护层感应电压,也为了降低短路电流对临近弱电线路的电气干扰强度,逐段单端接地需配置回流线。但近年来,回流线被盗的问题越来越突出,回流线被盗引起的接地系统事故也屡有发生(见图6)。

为解决此问题,可采用防盗型盖板等防盗设备,同时还需配合更先进的管理手段,不能让回流线的防盗问题成为制约先进接地方式的应用阻碍。

4.2 交叉互联单端接地方式

交叉互联单端接地由传统的交叉互联接地演化而成,将交叉互联接地的一个直接接地端改为经护层过电压保护器接地,并沿电缆敷设一根回流线。交叉互联单端接地接线示意图见图7。

图6 回流线被盗引起护层过电压保护器烧坏

图7 交叉互联单端接地方式接线示意图

由于金属护层只有一端与地网直接相连,金属护层就无法成为短路电流的回流通道,因此需增加一根回流线,以降低短路工况的感应电压。交叉互联单端接地和交叉互联接地相比,具有的优点有:

(1)在正常运行工况,感应环流为零,感应电压被限制在规程允许的范围之内;

(2)适合用于交叉互联接地线路的改造工程,无需改动交叉互联点绝缘接头的配置;

(3)对于架空电缆混合线路,可将变电站侧金属护层经护层过电压保护器与变电站地网相连,降低了变电站地电位升对电缆接地系统的影响。

其缺点与逐段单端接地一样,需配置回流线,因此需注意回流线防盗的问题。

5 结 论

(1)高压单芯电缆交叉互联接地方式下金属护层感应环流难以避免,现有感应环流的措施效果不佳。扼流电抗器设计复杂,其应用效果的稳定性还有待验证;补偿电感法适应性差;设置独立地网只能降低多回并行电缆的零序电流,无法降低由本回路不平衡引起的感应环流。

(2)交叉互联接地方式电缆线路,在线路改造时往往会面临接地方式改造困难问题,改造方案设计不当还会导致金属护层感应环流的增大。

(3)本文提出的逐段单端接地和交叉互联单端接地两种优化的接地方式,继承了现有接地方式的优点,同时解决了感应环流和线路改造困难等问题,可以作为以后工程的推广方向。

[1] 郑肇骥,王琨明.高压电缆线路[M].北京:水利电力出版社,1993.

[2] 江日洪.交联聚乙烯电力电缆线路[M].北京:中国电力出版社,2008.

[3] IEC 60287-1-1:2006 Calculation of current rating of electric cables Part1-1:current rating equations(100%load factor)and calculation of losses section 1[S].

[4] 贾 欣,曹晓珑,喻 明.单芯电缆计及护套环流时载流量的计算[J].高电压技术,2001,27(1):25-26.

[5] GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范[S].

[6] DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定[S].

[7] Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程[S].

[8] 陈玉林,陈允平,孙金莉.高压电缆金属护套交叉点行波折反射的规律[J].高电压技术,2006,32(10):11-14.

[9] Ball E.H.,Occhini E,LuoniG.Sheath overvoltages in high-voltage cables resulting from special sheath-bonding connections[J]. IEEE transactions on power apparatus and systems,1965,84(10):974-988.

[10] 倪欣荣,马宏忠,等.电缆护层电压补偿与护层电流抑制技术[J].电力系统自动化,2007,31(5):65-69.

[11] Gyugyi L.A unified power flow control concept for flexible AC transmission system[J].IETGeneration Transmission and Distribution,1992,139(4):323-331.

[12] Choo JB,Chang BH,Lee H S,etal.Developmentof FACTSoperation technology to the KEPCO power network-Installation and operation[C]//Transmission and Distribution Conference and Exhibition,2002.2008-2013.

Optim ization Research on Cross-Bonding Connection of AC Single-Core Cable

QIU Hao,ZHENG Zhi-yuan

(Guangdong Electric Power Design Institute,Guangzhou 510663,China)

In order to optimize the cross-bonding connection of AC single-core cable,the merits and demerits of cross-bonding connection are analyzed at first.It is pointed out that themain demerits lie in inevitability of induced circulating current ofmetallic sheath and reconstruction difficulty of groundingmethod caused by line reconstruction. After analyzing the given suppression measures of induced circulating current,the effectiveness and applicability are pointed out to be problematic.In order to solve the problems of induced circulating currentand reconstruction difficulty,the optimization schemes of groundingmethods are given at last.

groundingmethod;cross-bonding;induced voltage;induced circulating current;independentgrounding grid

TM757.3

A

1672-6901(2014)03-0033-05

2013-11-06

邱 昊(1984-),男,工程师.

作者地址:广东广州市科学城天丰路1号[510663].