川西北中二叠统茅口组储层特征及成因

2014-06-24周进高辛勇光厚刚福

郝 毅,周进高,倪 超,辛勇光,厚刚福,陈 薇

(中国石油杭州地质研究院 江苏 杭州 310023)

川西北中二叠统茅口组储层特征及成因

郝 毅,周进高,倪 超,辛勇光,厚刚福,陈 薇

(中国石油杭州地质研究院 江苏 杭州 310023)

对四川盆地西北部钻井岩心、露头剖面样品的宏观及微观岩石学特征研究认为,川西北茅口组储层类型主要为生屑灰岩,储集空间主要为生物格架孔、粒间溶孔、粒内溶孔、溶蚀孔洞及裂缝。茅口组储层的发育主要受到沉积微相、古岩溶作用及构造作用等因素控制。其中沉积微相是储层形成的物质基础,古岩溶作用是储层形成的关键因素,而构造裂缝是储层改善及连通的重要因素。

茅口组;储层特征;成因分析;川西北

川西北地区处于上扬子准地台北部边缘的三个次级构造带的交汇部位[1-2]。中二叠统茅口组是四川盆地天然气的主要产层之一[3-4],对其油气资源的勘探始于上世纪50年代,时至今日仍然是地质学者研究的主要目的层位[3-12]。中二叠统自下而上可分为栖霞组和茅口组,茅口组整合于栖霞组之上,与上二叠统也呈不整合接触。四川盆地茅口组厚119~508m,平均237m[4],由下而上可分为四段。茅一段为灰色深灰色灰岩、泥质灰岩夹黑色页岩,具明显的眼球状构造,含有腕足类、蜓类及有孔虫等古生物化石;茅二段为灰色厚层块状灰岩,有时含少量泥质,古生物有珊瑚、蜓类、腕足类、有孔虫类等,是茅口组储层的主要发育层段,研究区范围主要发育开阔台地及浅滩(图1);茅三段为灰色-灰白色块状灰岩、生物灰岩,含硅质结核及方解石晶体,产蜓类等化石;茅四段为棕灰色灰岩、生物灰岩,含少量泥质、碳质及黄铁矿颗粒。受东吴运动影响,茅口组在盆地内受到了不同程度的剥蚀,特别是茅四段只有在川西南成都、乐山及川东丰都等地保留较全。

图1四川盆地中二叠统茅口组2段沉积相分布图(据黄先平等,2004)

图2 四川盆地茅口组主要岩性特征

1 储层类型及储集空间特征

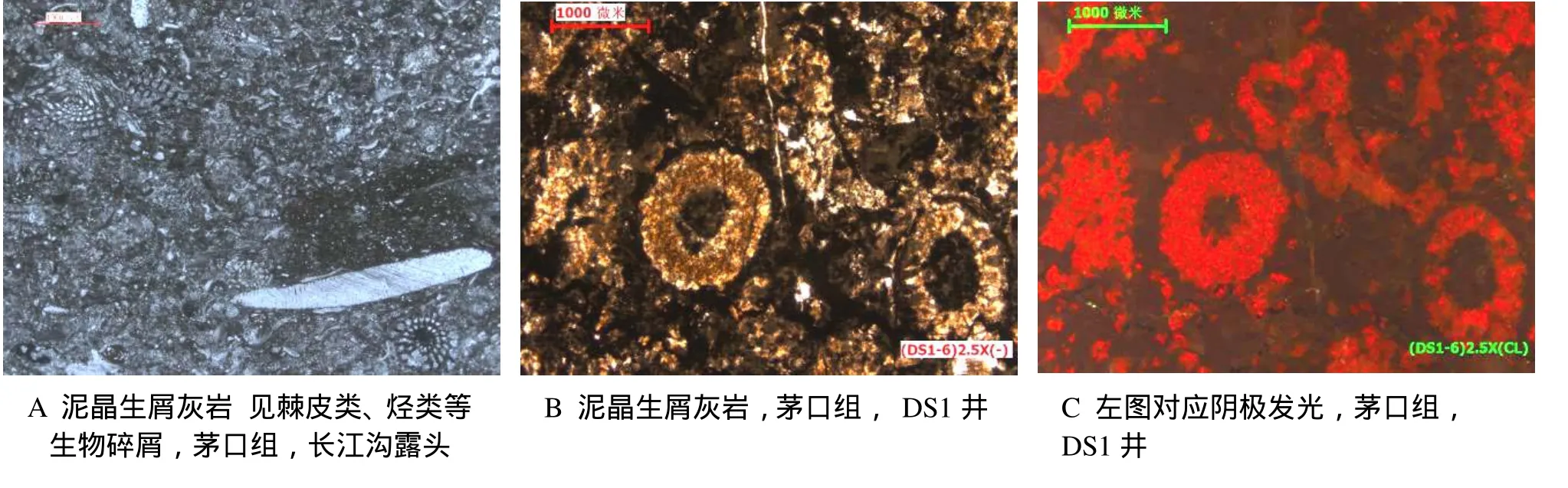

前人对四川盆地茅口组沉积环境主要有以下几种认识:即碳酸盐岩缓坡沉积环境[3]、开阔台地沉积环境[4-6]、陆表海台地沉积环境[10]。虽然认识有所差异,但总的来说四川盆地西北部在茅口期处于一种浅水且相对高能的碳酸盐岩沉积环境(图1)。川西北地区茅口组储层岩性主要为亮晶生屑灰岩,泥晶生屑灰岩,局部见白云岩,但发育规模普遍不大,储层主要以生屑灰岩为主。镜下可见有孔虫、蜓类、腕足类及棘皮类生物碎屑(图2A),生屑含量较高,可达30%~70%,生屑分选性较差,生屑直径从0.01~2mm不等,局部生屑具有明显的定向排列特征(图2B)。茅口组储层总体上具有岩性致密、岩性质地较脆、生屑含量高、泥质含量低等特点。茅口组储层物性较差,据统计,孔隙度一般在2%以下,平均孔隙度只有1%左右,渗透率率一般小于0.08 ×10-3μm2,这主要是由于基质孔不发育所致。

茅口组储层的储集空间主要包括:生物格架孔、粒间溶孔、粒内溶孔、裂缝及溶蚀孔洞等。

1)生物格架孔:主要发育在藻灰岩中(图3A-B),孔隙直径在0.01~1mm左右,大小不等但普遍发育, 0.01mm左右的微小基质孔尤为发育,面孔率可达18%~25%,甚至更高。因此,在肉眼观察下可见,整个薄片已被铸体红色侵染,特征非常明显。从图3A-B中可以看到,孔隙发育是受藻纹层格架控制,流体顺着藻纹层方向经过时,对藻灰岩不断溶蚀扩大所致,此类孔隙虽然物性较好,但是相对发育较少。

2)粒间溶孔:主要是生物碎屑之间的孔隙(图3C),有些粒间孔被继续溶蚀扩大,直径一般为0.03~0.1mm,面孔率为2%~5%,是茅口组储层中较为常见的孔隙类型。

3)粒内溶孔:主要指生物碎屑本身被溶解而形成的孔隙(图3D),孔隙直径一半在0.1左右,面孔率约2%,也是茅口组储层中较为常见的孔隙类型,但对储层的贡献较小。

图3 四川盆地茅口组主要储集空间类型

图4 四川盆地茅口组裂缝发育微观特征

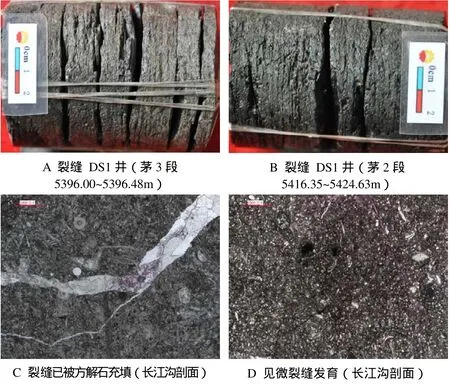

4)裂缝:裂缝是茅口组最为常见的储集空间之一,其中主要以构造缝为主。钻井岩心中常见裂缝发育(图4AB),由于裂缝存在,岩性易碎,不宜取样,因此薄片中裂缝相对较少,主要为早期已被充填的无效裂缝(图4C),或微裂缝(图4D)。现今看到未被充填或半充填的有效裂缝主要是喜山期的产物,除本身是有效的储集空间外,还可以对整个储集层起到连通疏导的作用。

5)溶蚀孔洞:这里的溶蚀孔洞主要是指规模较大的孔洞,此类孔洞是茅口组最重要的储集空间。从前面可以看到,茅口组储层的物性较差,岩心和薄片中面孔率一般不超过2%,能够有高产工业气流井主要是跟溶蚀孔洞或大型溶洞有关。如自流井气田的自2井,在钻进时放空4.45m,遇到特大古溶洞,至今已与栖霞组合采天然气累计46.6×108m3,而同处构造顶部其它钻井,除一口封井外,其余5口早已枯竭,可见大型溶洞发育的重要性。放空、井漏现象是溶洞发育的表现之一,仅茅口组在泸州-开江古隆起区放空井达100口以上(图5),可见该区古岩溶作用强,溶蚀孔洞普遍发育。川西北地区由于钻井相对较少,但是仍可以看到放空大于2m的钻井。

2 储层成因分析

四川盆地中二叠统茅口组储层主要受到沉积微相、古岩溶作用以及断裂-裂缝系统的控制。

1)沉积微相:茅口组的广泛的生屑滩发育是储层形成的物质基础。由于生屑滩沉积于相对高部位,水动力条件相对较强,泥质等杂质含量较少,岩性质地较脆,为后期的构造作用及岩溶作用打下良好的基础。

2)古岩溶作用:古岩溶作用是储层发育的控制因素。中二叠世末期东吴运动开始,导致中二叠统地层抬升,较长时间暴露于大气淡水环境之下,给岩溶作用提供了流体及时间。中二叠末期也正值峨眉地裂运动的剧烈活动期,除部分地区喷发玄武岩外,地面可能局部发育了规模不一的张性裂缝,为流体向下的岩溶作用提供了下渗通道,这些可能就是导致茅口组大规模发育溶洞的最大原因。一般高孔渗的岩层,大气淡水或流体扩散速度快,往往沿渗透性较好岩层横向渗透,因此岩溶结果往往是范围广,但是深度小(图6),一般10m左右,不宜形成较大的洞穴。而前面已经多次提到,茅口组储层岩石质地较脆,孔隙度及渗透率低,大气淡水或地下水主要沿着节理、裂缝或部分层面渗透,更容易向深部渗透,形成大型溶洞和通道,规模可达几十至几百米[8](图6)。

3)断裂-裂缝系统:

发育的断裂-裂缝系统是储层形成的关键因素。随着后期地层的继续沉积,中二叠世古岩溶已经形成,东吴期形成的张性缝也逐渐被后期流体充填。而中三叠世末期开始的印支运动则又对下伏地层产生了影响,尤其是印支期泸州-开江古隆起的形成,造成了地下裂缝系统的再次发育,部分潜伏构造开始出现,为后来的油气运移打下基础。强烈的喜马拉雅运动是四川盆地构造的最后定型期,不仅形成了众多不同类型的构造带和局部构造,而且伴生了更多大小不等、方向不一的断裂。这些断裂-裂缝系统可能对储层起到沟通疏导作用,也可能使得油气系统被分割的毫无规律,有着建设性和破坏性双重作用。

图5 四川盆地中二叠统茅口组放空井位示意图

图6 不同孔渗性能的灰岩岩溶作用比较(据王志鹏等,2006)

3 结论

四川盆地中二叠统茅口组一直以来都是重要的勘探领域,研究区范围茅口组的沉积环境以浅水高能生屑滩沉积相带为主,储层主要发育在茅二段。储层类型以质地较纯的生屑灰岩为主,储集空间主要为生物格架孔、粒内溶孔、粒间溶孔、裂缝以及溶蚀孔洞。四川盆地茅口组储层的控制因素主要有以下几点,沉积微相是储层形成的物质基础;古岩溶作用是储层形成的关键因素;而构造裂缝是储层改善及连通的重要因素。

[1] 郭正吾. 四川盆地形成与演化[M ]. 北京: 地质出版社, 1994.

[2] 四川油气区石油地质志编写组. 中国石油地质志,卷十,四川油气区[M]. 北京: 石油工业出版社, 1989.

[3] 陈宗清.四川盆地中二叠统茅口组天然气勘探[J] . 中国石油勘探, 2007(5): 1~11.

[4] 胡明毅, 胡忠贵, 魏国齐. 四川盆地茅口组层序岩相古地理特征及储集层预测[J] . 石油勘探与开发, 2012, 39( 1 ): 45~55.

[5] 向 娟, 胡明毅, 胡忠贵. 四川盆地中二叠统茅口组沉积相分析[J]. 石油地质与工程, 201125( 1 ): 14~19.

[6] 黄先平, 杨天泉, 张红梅. 四川盆地下二叠统沉积相及其勘探潜力区研究[J] .天然气工业, 2004, 24( 1 ): 10~12.

[7] 陆正元, 陈立官, 王洪辉., 四川盆地下二叠统气藏储层模式的再认识[J] . 石油与天然气地质, 1999, 20( 1 ): 11~14.

[8] 王志鹏,陆正元. 岩溶在四川盆地下二叠统储集层中的重要作用[J]. 石油勘探与开发,2006, 33(2): 141~144

[9] 应维华. 川东下二叠阳新统古岩溶储层气藏的含气潜能[J]. 石油勘探与开发,1993, 20(1): 110~114.

[10] 罗 鹏, 李国蓉, 施泽进, 等. 川东南地区茅口组层序地层及沉积相浅析[J]. 岩性油气藏,22(2): 74~78

[11] 田景春, 郭维, 黄平辉, 等. 四川盆地西南部茅口期岩相古地理[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),34(2): 1~8.

[12] 陆正元, 罗平. 四川盆地下二叠统断层与缝洞发育关系研究[J] . 成都理工大学学报(自然科学版)200330( 1 ): 64~67.

Characteristics and Origin of Reservoir of the Middle Permian Maokou Formation in Northwest Sichuan

HAO Yi ZHOU Jin-gao NI Chao XIN Yong-guang HOU Gang-fu CHEN Wei

(Hangzhou Research Institute of Petroleum Geology, PetroChina, Hangzhou 310023)

Petrographical study indicates that reservoir of the Middle Permian Maokou Formation in the northwest Sichuan Basin consists mainly of bioclastic limestone with organic framework pores, intergranular dissolved pores, intragranular dissolved pores, dissolved cavities and fractures as reservoir pore space. Development of the reservoir was mainly controlled by sedimentary microfacies, palaeokarst and tectonism.

northwest Sichuan Basin; Middle Permian; Maokou Formation; Reservoir; origin

P618.130.2

A

1006-0995(2014)04-0501-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2014.04.005

2013-06-25

国家科技重大专项课题(编号:2011ZX05004-002)

郝毅(1981-),男,山西人,工程师,研究方向:沉积储层