准噶尔盆地中部4区块白垩系清水河组沉积特征研究

2014-06-19陈林孙怡许涛

陈林,孙怡,许涛

张新见,程长领

(中石化胜利油田分公司西部新区研究中心,山东 东营 257000)

准噶尔盆地中部4区块白垩系清水河组沉积特征研究

陈林,孙怡,许涛

张新见,程长领

(中石化胜利油田分公司西部新区研究中心,山东 东营 257000)

准噶尔盆地中部4区块白垩系为一套潜力层系,但研究程度相对较低,制约了该区域的勘探进程。根据测、录井及地震等资料,对准噶尔盆地中部4区块白垩系清水河组 (K1q)层序发育特征及沉积相开展了研究。结果表明,K1q可划分为2个三级层序,进而将其分为清水河组一段 (K1q1)、二段(K1q2),每个三级层序内又可进一步划分为水进体系域和水退体系域;其中K1q1主要发育辫状河沉积,砂体厚度大,横向分布广,以寻找低幅构造圈闭和岩性超覆体为主要勘探目标;K1q2则主要发育三角洲-滨浅湖滩坝沉积体系,储层整体不甚发育,主要以寻找三角洲和滩坝砂形成的岩性圈闭为主要勘探目标。在相序上,K1q2的三角洲-滨浅湖沉积体系直接覆盖于K1q1的辫状河沉积之上,这一垂向相序在研究区是合理的。

准噶尔盆地中部;白垩系;清水河组;层序划分;沉积相;沉积模式

准噶尔盆地中部4区块位于准噶尔盆地腹部阜康凹陷之内,成藏条件优越,盆地腹部白垩系为重要的含油层系之一[1,2]。目前,研究区内及其周边的钻井资料显示,白垩系清水河组 (K1q)油气显示丰富,其中区内的董101井,周边的北38井在K1q获得了低产油流,进一步证明了研究区K1q为一套潜力勘探层系。但是,目前准噶尔盆地中部区块白垩系总体勘探程度较低,对沉积特征和沉积体系的认识也多是以整个盆地为对象的概略性宏观分析,或者以研究区周边区域为对象的研究,且对于相类型和沉积体系展布等还存在一定的分歧[3~6],目前尚未有针对该研究区K1q沉积特征的研究。因此,很有必要对准噶尔盆地中部4区块K1q的沉积特征进行研究,以进一步明确研究区砂体的成因类型及圈闭发育机制,为勘探部署提供指导。

该次研究通过利用地震、钻井取心、录井岩性、测井等资料,在进行精细层序划分的基础上,对研究区K1q沉积相标志进行了详细的研究,对其沉积相类型进行了重新确认;并结合区域地质概况,通过连井相分析,研究了沉积相的时空展布特征,最终建立了沉积相模式;进一步明确了研究区K1q的储层发育特征及其对应的圈闭发育类型,对该区的油气勘探具有一定的指导意义。

1 区域地质概况及层序地层特征

1.1 区域地质概况

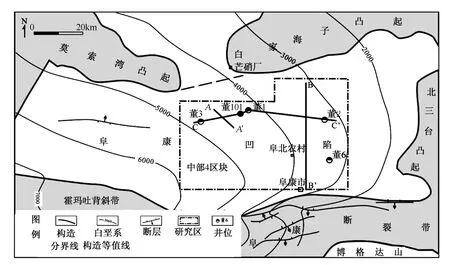

准噶尔盆地中部4区块位于准噶尔盆地中央坳陷阜康凹陷的东部。阜康凹陷是盆地中自二叠纪以来持续发育的最大的一个凹陷[5],凹陷内白垩系发育齐全,自下而上依次发育K1q、呼图壁组 (K1h)、胜金口组(K1s)、连木沁组(K1l)以及东沟组(K2d),与其下部侏罗系之间存在一个全盆地广泛发育的不整合面,不整合面之下的侏罗系喀拉扎组 (J3k)、齐古组 (J3q)在研究区完全削蚀,头屯河组(J2t)则部分削蚀。研究区北邻白家海子凸起,东接帐北断褶带与北三台凸起,南抵博格达山前阜康断裂带,西北靠莫索湾凸起 (图1)。周缘的断裂带起到了良好的沟通下部侏罗系烃源岩的作用,且考虑到侏罗系与白垩系之间的区域不整合的输导作用,K1q广泛发育的厚层底块砂成为重要的研究对象[2,4,7]。

图1 研究区区域构造位置

1.2 层序地层格架

白垩系沉积时期,准噶尔盆地处于均衡坳陷发育的初始阶段[7],盆地规模进一步扩大,整体缓慢下沉。燕山Ⅱ幕运动对准噶尔盆地有强烈影响,使盆地大规模抬升而多处遭受剥蚀,形成了侏罗系顶部与白垩系底部之间的区域性不整合面。该不整合面之上的K1q在盆地内稳定分布,与上覆的K1h整合接触。

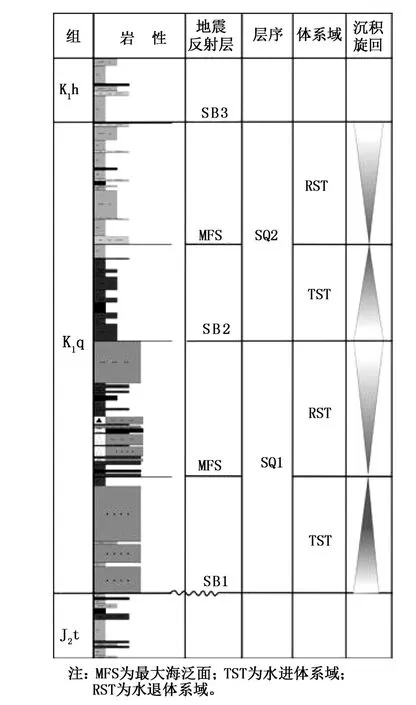

在充分认识研究区地层特征的基础上,综合利用地震、测井、岩性等多种资料,并应用层序地层学原理,对研究区K1q进行了层序地层划分,建立了研究区内K1q的层序地层格架(见图2):在K1q内部共识别出3个三级层序界面——SB1、SB2和SB3,进而将K1q划分为2个三级层序SQ1和SQ2,每个三级层序内又可进一步两分为水进体系域和水退体系域。其中SB1是K1q的底界面,是一个可以进行全区追踪和对比的强振幅反射轴,与下覆地层呈不整合接触关系,削截现象明显;SB2是SQ1的顶界面,是一个中等强度振幅的反射轴,连续性较好,可全区追踪; SB3是SQ2的顶界面,中等强度振幅,连续性中等。SQ1和SQ2分别对应清水河组一段(K1q1)和二段(K1q2),其中SQ1在研究区内厚度约110m,在董3井区和董2井区较厚,岩性以厚层的砂岩、粉砂岩为主;SQ2厚度相对较薄,约90m左右,岩性则以棕红色、红色泥岩、泥质粉砂岩夹薄层的红色、灰色粉细砂岩为主。

2 沉积相类型及其演化特征

图2 准噶尔盆地中部4区块K1q层序划分

2.1 岩石学特征

K1q1以红色、灰红色的中细砂岩、含砾砂岩和薄层红色泥岩、砂质泥岩为主,以底部发育厚层的细砂岩、粉砂岩、含砾砂岩和顶部发育一套高自然伽马泥岩为特征,整体岩性表现为厚层的细砂岩、粉砂岩、含砾粗砂岩夹薄层泥岩为主。K1q2岩性整体表现以厚层的红色泥岩、砂质泥岩夹灰红色、灰色的粉砂岩、细砂岩及泥质粉砂岩为主。

在岩石组构上,K1q石英体积分数为37%~45%之间;长石体积分数为33%~45%,主要为斜长石和钾长石;岩屑体积分数介于10%~40%,可见石英岩屑、结晶岩屑以及方解石、白云石碎屑。填隙物中杂基不甚发育,胶结物以方解石胶结为主;磨圆以次棱角状-次圆状为主,分选中等。沉积物中泥岩的颜色以氧化环境下形成的红色、紫红色为主。

2.2 沉积相类型

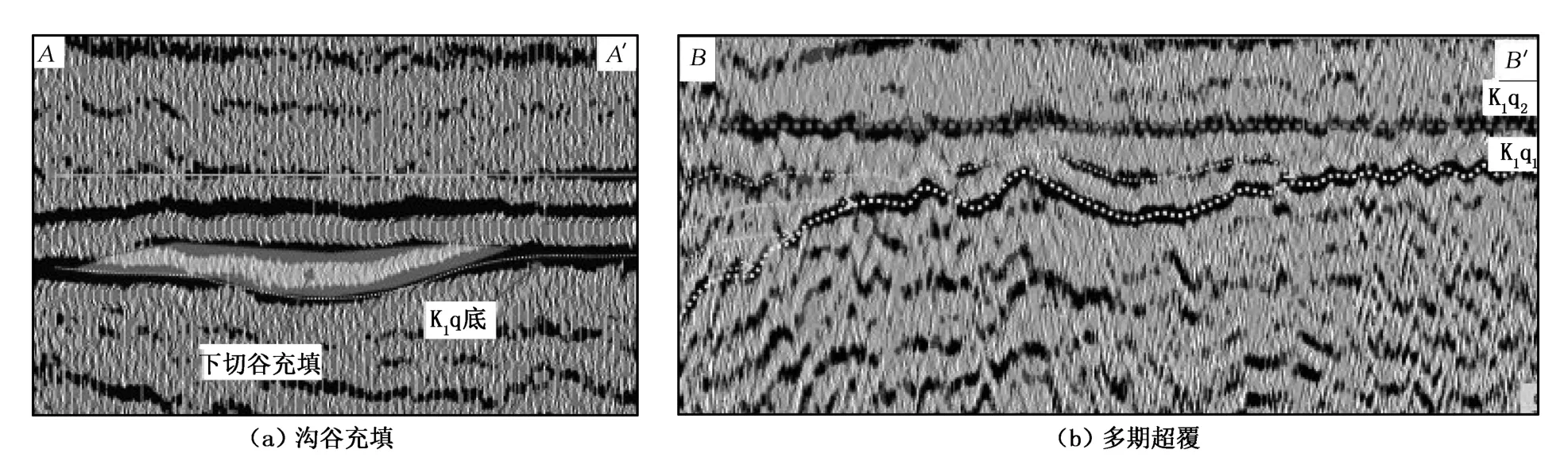

中晚侏罗世沉积之后,准噶尔盆地进入剥蚀准平原化阶段,白垩系沉积初期,气候较为干旱[5],在研究区内呈现下切谷充填的沉积特征(图3(a)),并发育了多期的超覆(图3(b)),其中K1q1沉积时期主要发育了一套辫状河沉积,到了K1q2沉积时期,则演变为三角洲-滨浅湖沉积体系。

图3 研究区K1q地震反射特征(剖面位置见图1)

2.2.1 辫状河沉积

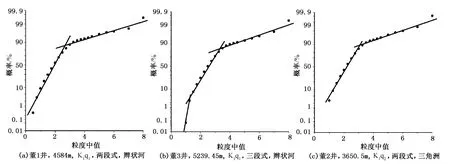

辫状河沉积主要发育于K1q1沉积时期,在岩性及其组合特征上,整体表现为 “砂泥比值高、岩性粗、砂岩厚度大、延伸范围广”的特征,且具有 “一粗到顶”的特点;岩性以灰红色的中砂岩、细砂岩、粉砂岩为主,其次可见灰色粗砂岩和红色、紫红色泥岩,底部冲刷面可见紫红色泥砾 (图4)。砂岩粒度概率曲线以两段式、三段式较为常见,反映水动力较为复杂 (图5(a)、(b))。垂向上表现出“砂包泥”的岩性组合特征,二元结构在垂向上多期次冲刷、叠合,且上部的河漫沉积不发育(图4、6),进一步划分为辫状河道、心滩以及泛滥平原微相,其中以心滩和辫状河道沉积为主。

1)心滩 心滩砂体是辫状河沉积中发育最广泛的一种微相类型,岩性较粗,以大套厚层的中-细砂岩为主,局部可见粗砂。发育平行层理、板状交错层理、楔状交错层理。自然电位曲线以箱形、齿化箱形、箱形-钟形多见,整体上呈现出不太明显的正韵律特征。

2)辫状河道 河道砂体在辫状河沉积中发育规模较小,一般不超过1m,岩性较粗,以中-细砂岩为主,见含砾砂岩及粗砂岩,发育底冲刷构造,并可见球枕构造等 (图4(g)),底部冲刷面附近可见泥砾及粗砂,向上粒度渐细,具典型的正韵律特征。相序上多发育于心滩的底部,顶部可见小型的沙纹层理。

3)泛滥平原 河岸两旁的谷底平原,又叫做河漫滩,为洪水期溢出河道的泥沙淤积而成。岩性较细,以泥岩、粉砂质泥岩为主,可见断续的水平层理及沙纹层理,碳屑发育,泛滥平原沉积在K1q1整体不发育,仅在顶部相对发育。

2.2.2 三角洲沉积

三角洲沉积在研究区主要出现在董2井区的K1q2沉积时期,其在岩性组合上表现为具多期正粒序沉积特征的细砂岩、粗砂岩夹红色泥岩沉积,并常见冲刷构造及各种层理构造 (图4),其粒度概率曲线则以两段式为主(图5(c)),表明水动力较为稳定。

注:(a)董1井,4573m,K1q1,紫红色砂质泥岩及泥质粉砂岩;(b)董2井,3648m,K1q2,顶部见软沉积变形,往下见楔状交错层理,底部见冲刷泥砾;(c)董2井,3651m,K1q2,具楔状交错层理灰色细砂岩;(d)董2井,3653.6m,K1q2,具平行层理灰色细砂岩;(e)董3井,5274.3m,K1q1,底冲刷泥砾,泥砾为紫红色;(f)董1井,4579m,K1q1,底冲刷构造; (g)董1井,4576.8m,K1q1,球枕状构造;(h)董1井,4575.8m,K1q1,紫红色泥岩撕裂屑;(i)董1井,4575m,K1q1,冲刷面;(j)董2井,3650m,K1q2,底冲刷构造,上部见截切构造、楔状交错层理;(k)董101井,4686.4m K1q1,底冲刷构造;(l)董1井,K1q2,反粒序,滨浅湖滩坝;(m)董2井,K1q2,正粒序,三角洲前缘水下分流河道

图5 研究区K1q粒度概率累计曲线特征

2.2.3 滨浅湖沉积

研究区内K1q2沉积时期发育湖泊相,为一极低角度斜坡背景下的滨浅湖沉积。在该背景下的滨浅湖地带范围十分广阔,水动力条件较强,在波浪和沿岸流的冲刷和改造作用下,发育极浅水环境下的滨浅湖滩坝沉积。该环境下形成的滩坝砂体具有厚度小、粒度细、发育规模有限的特点。岩性以红色、紫红色的泥岩、砂质泥岩夹灰色泥质粉砂岩为主,其次可见薄层灰色粉砂岩,垂向上呈薄砂厚泥互层的特征,自然电位或自然伽马曲线呈现出明显的反韵律特征,特别是董1井区、董101井区。

所谓的滩坝砂其实是滩砂和坝砂的总称,二者不论是从形成条件还是物质基础上看都没有严格区别,在实际工作中往往从沉积物的厚度和沉积体的形态入手来加以区分,把厚度较薄 (一般选取低于2m)、分布较广的席状砂体称之为滩砂;而把厚度较大 (一般选取大于2m)、长条状分布、具有脊状形态的砂体称之为坝砂。研究区总体以发育滩砂为主,坝砂不发育,主要出现在董1井区、董101井区,以多套厚层的粉砂岩的反粒序沉积为主。滩砂为夹在大套厚层的滨浅湖泥坪沉积物中的小薄层砂体,粒度细,以紫红色、灰色泥质粉砂岩为主。总体来看,在极浅水湖盆中发育的滩坝砂体厚度较薄、规模较小、粒度偏细,且主要以滩砂的形式存在,缺乏生物活动的遗迹。从垂向上来看,薄层的滩坝砂夹杂在厚层滨浅湖泥坪沉积物中,砂泥比值较低,反映出K1q2沉积时期沉积物的供应不足 (图6)。

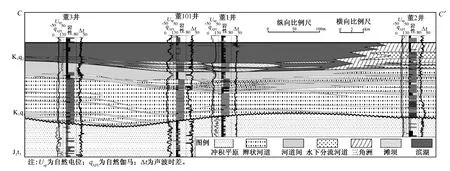

图6 董3井-董101井-董1井-董2井K1q连井相分析(剖面位置见图1)

2.3 沉积演化

燕山运动中期,在准噶尔盆地大面积的抬升、湖平面相对下降的过程中形成了白垩系底部的不整合面。K1q1沉积时期,随着湖平面的降低,研究区完全暴露在湖平面之上,克拉美丽地区及南部博格达山的物源在山口堆积,发育冲积扇,冲积扇继续向前搬运至研究区内,则形成冲积平原背景下的辫状河沉积 (图7),沉积物粒度较粗,砂体发育规模较大,形成了一套广泛发育的大规模、厚层的河流砂体。经历了K1q1的沉积充填,到了K1q1沉积末期,研究区地形变得较为平坦。

K1q2沉积时期,发生湖侵,由于地形十分平缓,湖水的扩张导致湖岸线急速向后推移,湖盆范围迅速扩大,研究区被湖水覆盖,来自物源区方向的河流入湖,在研究区的东部、南部可形成小规模的三角洲,而西部的大范围区域则逐渐过渡为滨浅湖背景下的滩坝沉积 (图7)。

从垂向上的相序组合关系来看,K1q2的三角洲-滨湖沉积体系直接覆盖于K1q1的辫状河沉积之上(图6),出现了相序的缺失,形成该现象的原因可能是由于K1q2沉积时期地形较为平缓,湖水的扩张导致湖岸线的大面积后移形成的[8,9]。

图7 K1q沉积模式

3 认识与结论

1)将准噶尔盆地中部4区块K1q划分为2个三级层序,自下而上分为K1q1和K1q2,其中,每个三级层序内可进一步划分为水进体系域和水退体系域。

2)在沉积相类型上,首次提出了K1q1主要发育辫状河沉积,储层成因类型主要为辫状河心滩和河道砂体,其厚度较大,且横向分布广泛,主要以寻找低幅构造圈闭和超覆的岩性圈闭为主;而K1q2沉积初期,因地形平坦,湖侵作用导致湖岸线大规模向后推进,浅水湖泊范围迅速扩大,物源供应相对不足,三角洲推进距离不远,主要发育大范围的滨浅湖沉积,储层整体不甚发育,主要以寻找K1q2下部的滩坝砂形成的岩性圈闭为主。

[1]陈永进,田世澄,刘宏合,等.准噶尔盆地中部侏罗-白垩系岩芯特征及对油气勘探的意义[J].地学前缘,2004,11(4):344.

[2]方世虎,宋岩,贾承造,等.准噶尔盆地白垩系底砾岩与油气成藏的关系[J].天然气工业,2006,26(5):13~15.

[3]阿布力米提,邹志文,鲍海娟,等.准噶尔盆地腹部地区白垩系清水河组物源分析[J].新疆石油地质,2012,33(6):690~693.

[4]谷云飞,马明福,苏世龙,等.准噶尔盆地白垩系岩相古地理[J].石油实验地质,2003,25(4):337~342.

[5]李丕龙,冯建辉,陆永潮,等.准噶尔盆地构造沉积与成藏[M].北京:地质出版社,2010.

[6]斯春松,王海东,唐勇,等.准噶尔盆地腹部白垩系清水河组清一段高分辨率层序地层特征及岩性油气藏预测 [J].东华理工学院学报(自然科学版),2005,28(4):329~333.

[7]洪太元.准噶尔盆地腹部白垩系底部不整合特征及其控油作用研究[D].北京:中国地质大学(北京),2006.

[8]代黎明,李建平,周心怀.渤海海域新近系浅水三角洲沉积体系分析[J].岩性油气藏,2007,19(4):75~81.

[9]朱伟林,李建平,周心怀,等.渤海新近系浅水三角洲沉积体系与大型油气田勘探[J].沉积学报,2008,26(4):575~582.

[编辑]龚丹

TE121.3

A

1000-9752(2014)02-0050-06

2013-09-03

国家科技重大专项(2011ZX05002-002)。

陈林(1984-),男,2008年中国石油大学 (华东)毕业,硕士,助理工程师,现主要从事准噶尔盆地腹部及西缘的油气勘探工作。