螺杆空压机用消声器的设计和优化

2014-06-09吴华根罗江锋陈圣坤邢子文

吴华根,罗江锋,聂 娟,陈圣坤,邢子文

(1.西安交通大学能源与动力工程学院,陕西西安710049;2.复盛实业(上海)有限公司,上海201101)

螺杆空压机用消声器的设计和优化

吴华根1,罗江锋1,聂 娟1,陈圣坤2,邢子文1

(1.西安交通大学能源与动力工程学院,陕西西安710049;2.复盛实业(上海)有限公司,上海201101)

高转速的干式螺杆空压机的排气管路中的噪声都比较大,为了有效降低螺杆空压机的排气噪声,利用双层微穿孔板声学理论,建立了由微穿孔板的孔径、板厚、穿孔率、腔深等结构参数计算双层微穿孔板结构扩散场吸声特性的数学模型,设计了一种适合该类空压机用的消声器,并利用遗传算法对其结构参数进行优化,得到双层微穿孔板最佳的吸声特性。优化结果表明:优化后的双层微穿孔板消声器的吸声系数比优化前大大提高,更有利于高转速干式螺杆空压机减噪的需求。

螺杆空压机;消声器;微穿孔板;遗传算法;降噪

1 引言

在螺杆空压机中,为了获得高质量的空气品质,往往会使用干式螺杆空压机。而为了提高干式螺杆空压机的效率,一般会提高压缩机的转速,并实现二级压缩,从而会导致压缩机的噪声会比常规的喷油空压机要高,而且由于转速较高,在噪声频谱图中往往体现出中高频的噪声占主导地位。

为了消除中高频噪声,我国著名声学专家马大猷教授创造性地提出了微穿孔板吸声结构理论[1],然而,当降低高频噪声时,单层微穿孔板的共振频率越大,吸声带宽越窄,无法满足宽频噪声的消声器设计,他又指出双层微穿孔板结构能拓宽吸收频带[2]。

微穿孔板吸声结构更多被用于无规入射声场条件下,马大猷教授对单层微穿孔板结构随机入射进行了严谨的实验与理论研究[3-4];毛东兴等人对双层微穿孔板结构扩散场吸声特性进行了研究[5],使其满足实际应用的需求;方丹群等人研究了在高速气流下微穿孔板消声性能,发现在高速气流下,微穿孔板消声器比玻璃棉加护面板消声器消声性能好,产生的再生噪声低[6]。

传统的双层微穿孔板消声器设计是先设计出简单共振系统,然后增加次级共振系统[7];蛮海霞等人提出以共振频率和前腔深度作为设计指标的设计思路,简化了设计工作[8]。

然而,在实际工程应用中却以所需消声的频段为目标,即以吸声频段为设计指标,从而设计高吸声系数的适合用于中高频消声的消声器。相比传统设计方法而言,以无规入射理论为基础的设计思路较传统方法更能满足实际需求,但其研究却很少。

所以,本文基于微穿孔板吸声理论,建立了双层微穿孔板消声器的设计数学模型,以无规入射吸声系数为目标导向,设计了适合高转速的干式螺杆空压机排气降噪用的双层微穿孔板消声器,并利用遗传算法,以需求频段内吸声性能最优为目标,进行双层微穿孔的结构优化。优化后的消声器能在所要求频段内吸声效果达到最优化,为工程的实际应用提供了较好的设计思路和设计方法。

2 干式螺杆空压机排气噪声频谱图

本文对一台名义排气压力为0.8 MPa的干式螺杆空压机的二级排气噪声进行A计权声压级噪声实验测试,结果如图1所示。从该图中可以看出,排气噪声主要是1000 Hz到5000 Hz的高频噪声,该区域也是本文消声的主要频段。同时,空压机排气口气流速度达到20 m/s以上时,由于为了保障空压机的排气纯净度及防止使用阻性消声材料可能带来的杂质,本文采用上述双层微穿孔板消声器的设计思路和方法,设计了一款针对该种螺杆空压机用的消声器,以满足对其进行降噪处理的要求。

图1 噪声频谱图

3 消声器设计数学模型

双层微穿孔板吸声结构示意图如图2所示。

图中 t1和t2——微穿孔板厚度

d1和d2——微穿孔孔径

D1和D2——微穿孔板腔深

图2 双层微穿孔板结构示意图

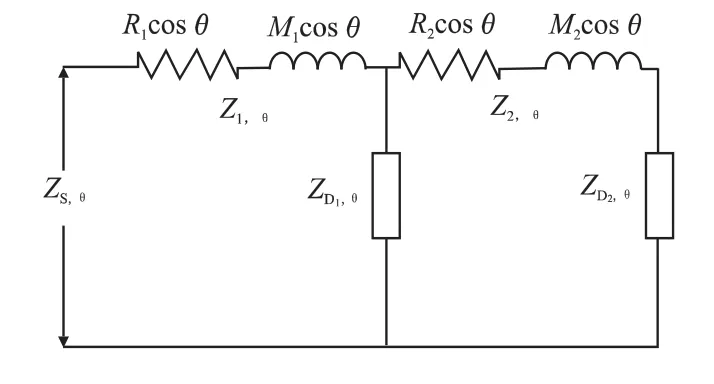

为了能更好的用数学方程来描述该消声器的性能,本文利用声电类比法[9]得到了图2所示消声器结构的等效电路图,如图3所示。

图3中R1、R2分别为正入射时2个微穿孔板的声阻率;M1、M2为声质量(jωM1、jωM2即分别为声抗率);ZD1,θ、ZD2,θ为斜入射时2个空腔声阻抗率。

根据微穿孔板吸声理论。

图3 声波斜入射时等效电路图

Pi——微穿孔板穿孔率

η——空气粘滞系数

ρ——空气密度

ω——声波角频率

f——声波频率

因此声波斜入射时微穿孔板的声阻抗率为

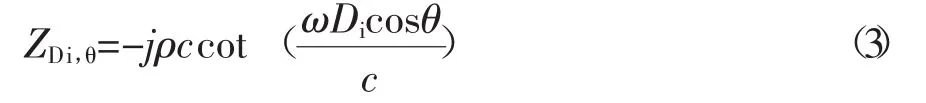

当声波与板面的法线方向成θ角入射时,距离为Di(i=1,2)的空腔声阻抗率为[10]

式中 c——声速

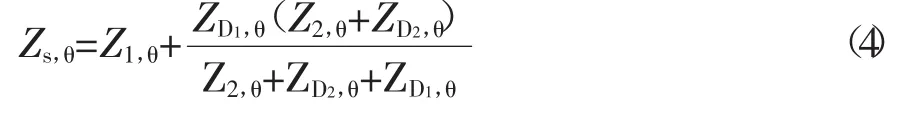

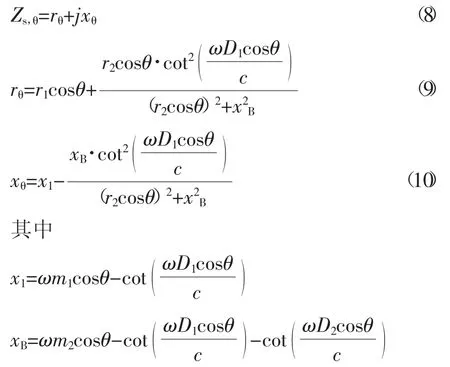

利用电路关系,可得出图3所示双层微穿孔板总声阻抗率Zs,θ表达式为

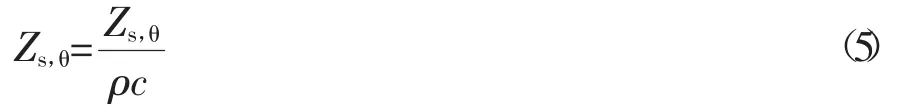

由上可知,将式(2)、(3)代入式(4),可以得到双层微穿孔板总声阻抗率。其相对总声阻抗率为

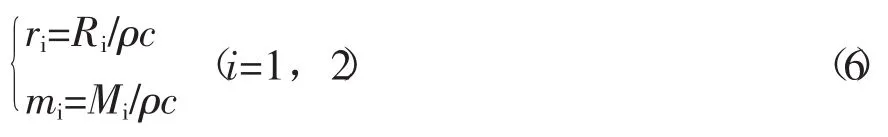

令r1,r2,m1,m2分别为正入射时两板的相对声阻率和相对声质量,根据其定义

将式(2)(3)代入式(4),结合式(6),对式(5)进行整理,得到相对总声阻抗率为

将式(7)化为相对声阻率与相对声抗率相加的形式

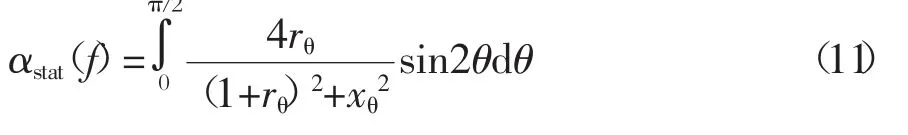

根据Paris′公式[4],该双层微穿孔板消声器在随机入射的吸声系数计算式为

由上述数学模型可知,r1,r2,m1,m2由结构参数t1,d1,D1,P1,t2,d2,D2,P2和频率f决定,所以特定频率的随机入射吸声系数αstat(f)可以用8个结构参数表示出来。至此,可以根据以上8个结构参数计算出双层微穿孔板的整体吸声特性。

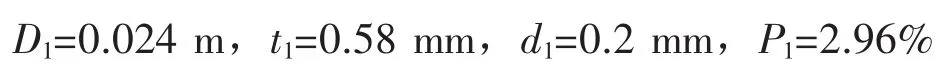

根据上述模型和实测的噪声频谱图,本文基于消声频段要求设计了初步的双层微穿孔板消声器的结构,结构尺寸如下所示

4 遗传算法优化

遗传算法 (Genetic Algorithm)是由美国Michigan大学J.Holland教授受到自然界生物进化现象的启发,于1975年提出的[11]。GA算法中,应用生物学术语:“个体”表示问题的一个可能解;“种群”表示一组“个体”的集合。在遗传算法中,问题的解可以用一定长度的二进制编码来表示,即“染色体”,这些编码相应的实际意义称为“表现型”;在种群中,每个个体的“性能”用“适值函数”来度量,其值称为“适应值”或“适值”;一组“遗传操作”作用于“种群”上,使得“种群”不断“进化”,直到产生符合要求的“个体”;“遗传操作”主要有“选择”、“交叉”、“变异”。

由于双层微穿孔板结构参数多、计算过程复杂,传统的穷举法求解计算量过大,采用遗传算法可完美解决其优化设计问题。本文以上述双层微穿孔板的板厚t1,t2,孔径d1,d2,空腔深度D1,D2,穿孔率P1,P2,作为优化参数,对该消声器进行了优化设计。

4.1 建立优化模型

本文以无规入射条件下双层微穿孔板吸声系数曲线在规定频率范围内积分为适应值

式中 A——8个变量

f1、f2——测量的干式空压机噪声频谱确定(即为其主要消声频带),f1= 1000 Hz,f2=5000 Hz

αstat(f)——无规入射吸声系数

4.2 确定变量约束条件

本文进行遗传算法时设计参数变量的设定情况如表1所示。

表1 变量设定

4.3 确定遗传算法参数

种群大小(PopSize):500

中止代数(MaxGeneration):300

交叉概率:0.9

变异概率:0.05

染色体长度:58

交叉算子:基于个体相关性的单点一致交叉策略,父子竞争机制[12]

4.4 优化结果

经过遗传算法优化得到双层微穿孔板的结构参数如下:

第一层板参数

第二层板参数

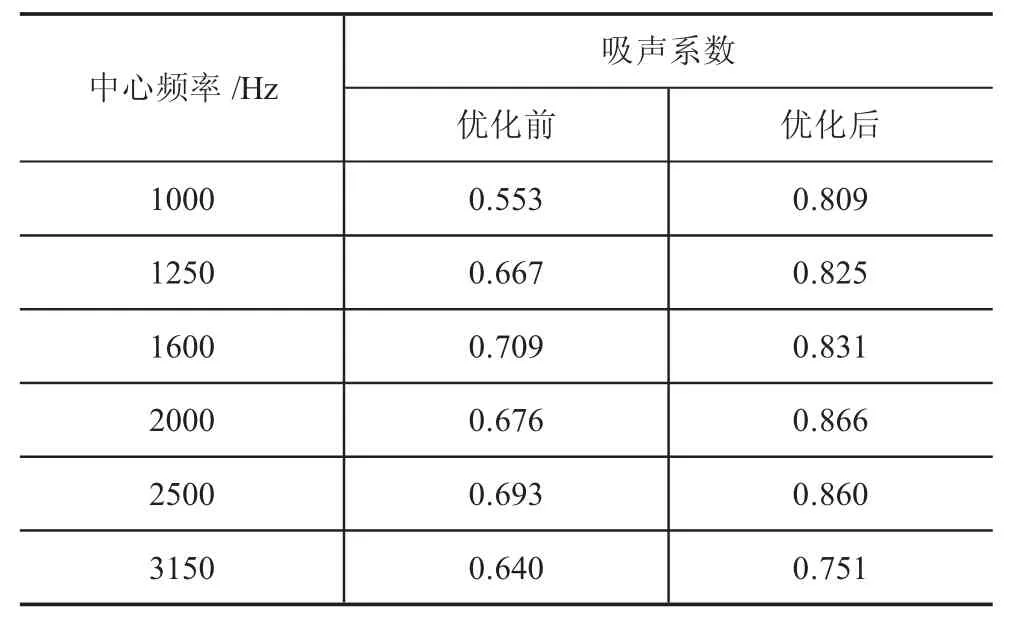

利用上述数学模型,分别对传统设计和遗传算法优化后的消声器结构参数的吸声系数进行了计算,两者之间的比较结果分别如表2和图4所示。

表2 各中心频率处优化前后吸声系数变化

图4 消声器的吸声系数特性比较

由以上结果比较可知,结构参数优化后的双层微穿孔板消声器的吸声特性,在1000 Hz到5000 Hz范围内,吸声系数在中心频率处都有显著的提高,总体曲线相比较饱和,有效吸声频率范围扩宽,吸声系数值增加。从1 kHz到2.5 kHz的吸声系数都超过了0.8,而在5 kHz附近也有0.4以上的吸声系数,较大地提高了消声器的吸声性能。从中可以看出,利用遗传算法对双层微穿孔板消声器进行优化,不仅可提高消声器的性能,还可以减少设计工作量,从中快速得到最优解。

5 结论

(1)双层微穿孔板消声器吸收频带宽,结构简单,可在恶劣环境下使用;微穿孔板消声器不带阻性吸声材料,可以减少污染,是一种应用于中高频消声的消声器。传统方法设计的消声器对空压机排气噪声降低已有一定作用。

(2)本文设计以一定频率范围内扩散场无规入射吸声系数作为设计指标,比传统的以特定共振频率的设计指标相比更具有实用性和扩展性,并利用无规入射吸声系数来评定消声器吸声性能,更能满足实际的应用。

(3)遗传算法对双层结构的优化结果显示,此方法能更好的提高消声器吸声性能,可简化设计强度,对于工程设计工作提供方便。

参考文献:

[1]马大猷.微穿孔板吸声结构的理论和设计[J].中国科学,1975,1:38-50.

[2]马大猷.微穿孔板结构的设计 [J].声学学报,1988,13(3):174-180.

[3]刘克,C.Nocke,马大猷.扩散场内微穿孔板吸声特性的实验研究[J].声学学报,2000,25(5):211-218.

[4]马大猷,刘克.微穿孔吸声体随机入射吸声性能[J].声学学报,2000,25(4):289-296.

[5]毛东兴,王佐民.双层微穿孔结构扩散场吸声特性[J].声学技术,1999,18(2):61-65.

[6]方丹群,孙家其,冯瑀正.微穿孔板消声器及其在高速气流下的消声性能[J].研究成果导报,1974,4:200-203.

[7]侯献军,田翠翠,刘志恩,颜伏伍.双层串联微穿孔板消声器的设计与试验 [J].APC联合学术年会论文集,2009,10:132-135.

[8]蛮海霞,盛美萍,刘志宏.双层串联微穿孔板吸声体设计理论及应用研究 [J].机械科学与技术,2008,27(11):1343-1350.

[9]赵松龄.噪声的降低与隔离(上册)[M].上海:同济大学出版社,1985:95-128.

[10]Dah-You MAA.Potential of micro-perforated panel absorber[J].Journal of the Acoustical Society of America,1998,104(5):1861-1866.

[11]王正志,薄涛.进化计算[M].长沙:国防科技大学出版社,2000:28.

[12]卢厚请.一种遗传算法交叉算子的改进算法[J].解放军理工大学学报(自然科学版),2007,8(3):250-253.

Design and Optimization of Muffler Used in Screw Air Compressor

WU Hua-gen1,LUO Jiang-feng1,NIE Juan1,CHEN Sheng-kun2,XING Zi-wen1

(1.School of Energy and Power Engineering,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China;2.Fusheng Industrial(Shanghai)CO.,LTD.Shanghai 201101,China)

The acoustic noise in the discharge line of high rotation speed and oil-free screw air compressor is very high.In order to reduce the noise level,the muffler is necessary for using in the compressor.Based on the double layer micro-perforated plate acoustic theory,the model for designing the sound absorption performance of double layer micro-perforated panel muffler is established in this paper.By this model,the sound absorption characteristics of this kind of muffler in diffusion field under different aperture,thickness,perforation rate,cavity depth of micro-perforated plate can be obtained.And the muffler applied in the oil-free screw air compressor has been optimized by the genetic algorithm optimization method.The result shows that the sound absorption performance of the muffler optimized is improved greatly than one designed by the traditional method.This optimized double layer micro-perforated panel muffler will meet the requirement of noise reduction application better.

twin-screw air compressor;muffler;micro-perforated plate;genetic algorithm;noise reduction

TH455

A

1006-2971(2014)01-0001-05

吴华根(1977-),男,副教授,主要从事螺杆压缩机、膨胀机及压缩机降噪技术研究。E-mail:hgwu@mail.xjtu.edu.cn

2013-07-29

国家自然科学基金项目(50806055)资助