中年人感戴状况调查研究

2014-06-08杜秋霞

杜秋霞

(湛江师范学院 基础教育学院,广东 湛江 524300)

1 问题的提出

20世纪60年代积极心理学的兴起使得感戴成为重要研究领域。感戴(gratitude)源于拉丁字根gratia,意为“优雅、高尚、感谢”。[1]目前国内外对感戴的定义尚未形成统一看法,研究者试图把感戴看成一种情绪、态度、高尚的道德、习惯、人格特质、处理事情的反应和情感特质等。Rosenberg认为感戴是一种情感特质,即设定某种情绪状态发生的阈限值,能够对某类情绪反应具有稳定的预测作用。[2]Watkins等认为感戴是一种人格特质。[3]近年来,国内心理学界对感戴也有所关注,但通过CNKI搜索到与感戴有关的文献寥寥无几。《辞海》中对感戴的解释是“感恩戴德”,是一个人在得到别人的帮助之后体验到的那种感激和爱戴之情,并且试图做出回报。刘建岭认为感戴是受惠者在接受施惠者的恩惠之后在内心产生的一种冲动,它促使受惠者为已收到的恩惠做出回报。赵国祥、陈欣认为感戴是个体对他人、社会和自然给予的恩惠在内心的认可,并意欲回报的一种认识、情怀和行为。[4]从广义来讲,感戴和感恩同义,但与“感激”一词有所区别。《辞海》中对“感激”的解释是“因对方的好意或帮助而对他产生好感”,它强调引起内心的激动和好感。而感戴强调的是积极的人际间情绪及态度,并可激发回报心理和行为,感戴包括两部分:内心感受或内心体验以及行为表达。从这个层面上来看,“感激”只相当于感戴的内心体验部分,感激体现的仅仅是一种情绪表现,而没有感戴除情绪表现以外所体现的人格特质和情感特质。国外在感戴定义混乱而不能达成一致的原因之一是容易把“感戴”和“感激”混为一谈。而实际上,从国内外对感戴量表的编制维度,如本文所采用的GRAT量表可体现出,感激只是感戴的组成部分。

国外研究表明,高感戴者健康水平也越高,并体验着更强烈而持久的幸福感。Emmons和Kneezel将感戴视为情绪和精神功能健康的表征。[5]Bono和McCullough认为,感戴可以使个体保持精神上平和,更易快乐,并与各种负性情绪和病理状态相抵触,能够预防精神障碍和疾病的发生。[6]Laird等研究发现,在风湿性关节炎患者中,习惯于感戴的个体较少体验到抑郁、焦虑。[7]感戴有利于提高身心健康和幸福感,开展感戴研究,有利于为中年人建立起高质量的生活提供依据。

本文采用林崇德对中年期的划分标准,把中年期定为35-60岁。同时根据民间把41岁、51岁作为人年龄分水岭的习俗,结合本文需要,把中年期划分为三个阶段:中年前期(35-40岁)、中年中期(41-50岁)和中年后期(51-60岁)。

2 研究方法

2.1 取样

被试为年龄在35-60岁之间的中年人。采取三种形式发放问卷:一是在广东省湛江市、县区选取单位员工作为被试,问卷当场回收。二是通过学生把问卷带给家长,问卷当天回收。三是通过网络发送完成问卷。共发放问卷1248份,回收问卷1174。有效问卷为890份。

2.2 工具

本文使用孙文刚等修订Watkins的GRAT量表。GRAT量表共有44个题目,包括三个维度,其中剥夺感的缺失(充实感)15个项目、对自然事物的感激18个项目和对社会的感激11个项目。使用SPSS16.0软件对各个量表的信度以及关系进行检验。

3 结果与分析

3.1 中年人感戴及各维度的特点

中年人在各维度上的感戴得分依次为:对社会的感激>对自然事物的感激>剥夺感的缺失(见表1)。

表1 中年人感戴及各维度的总体测试结果

3.2 中年人在剥夺感缺失上的性别特点

女性在剥夺感缺失上的得分显著高于男性。中年女性得分为3.63,中年男性得分为3.56。

3.3 中年人个体变量在感戴和各维度上的交互作用

对性别、年龄、婚姻、子女数量、受教育水平等在中年人感戴量表及各维度进行了多因素方差分析,结果表明中年人的感戴总体上存在显著的婚姻差异以及在性别与婚姻,年龄与教育、子女数量与教育的交互作用;从具体因子水平上看,在剥夺感缺失维度上,性别主效应,年龄与教育的交互作用上显著;在对社会的感激维度上,婚姻主效应,性别与婚姻,年龄与子女数量,子女数量与教育,性别、婚姻和教育之间的交互作用上显著;在对自然事物的感激维度上,婚姻主效应,性别与婚姻,年龄与子女数量,子女数量与教育水平之间的交互作用上显著;而其它主效应和交互作用不显著。因此,存在着显著交互作用的维度需要采用条件筛选法对交互作用做进一步的简单效应分析。

3.3.1 性别和婚姻在对社会的感激和对自然事物的感激维度上的交互作用

从表2和表3中可见:在女性中年人中,已婚的中年人在社会感激和对自然事物感激的维度上得分均显著高于其他婚姻状况的中年人。

表2 性别和婚姻在对社会的感激维度上的简单效应分析表

表3 性别和婚姻在对自然事物的感激维度上的简单效应分析表

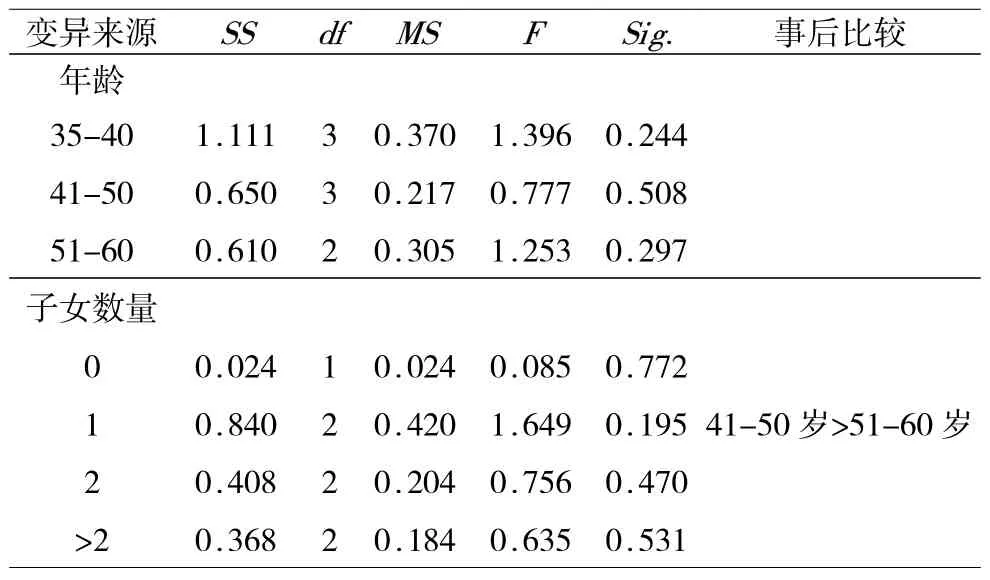

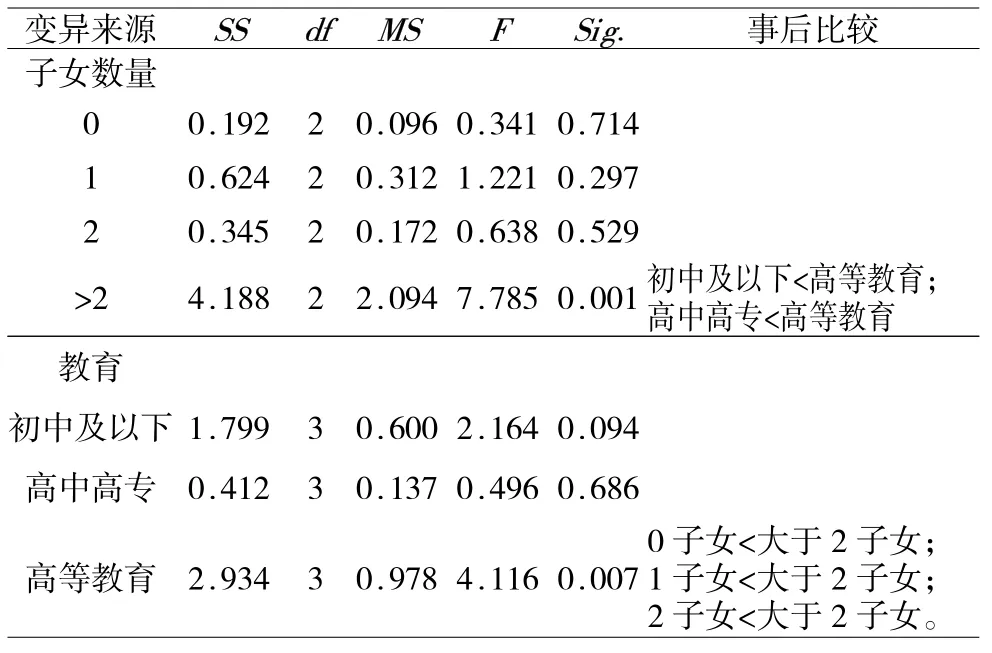

3.3.2 年龄和子女数量在对社会的感激和对自然事物的感激维度上的交互作用

从表4和表5中可见:(1)子女数量为1个时,41-50岁的中年人在社会感激维度上的得分显著高于年龄介于51-60岁的中年人;(2)在对自然事物感激的维度上,35-40岁的中年人中,有大于2个子女的中年人的得分显著低于没有子女、有1个子女和2个子女的中年人;41-50岁的中年人中,有1个子女的中年人得分显著高于有2个或更多子女的中年人;在只有1个子女的中年人中,51-60岁的中年人对自然事物的感激得分显著低于35-40与41-50岁的中年人。

表4 年龄和子女数量在对社会的感激维度上的简单效应分析表

表5 年龄和子女数量在对自然事物的感激维度上的简单效应分析表

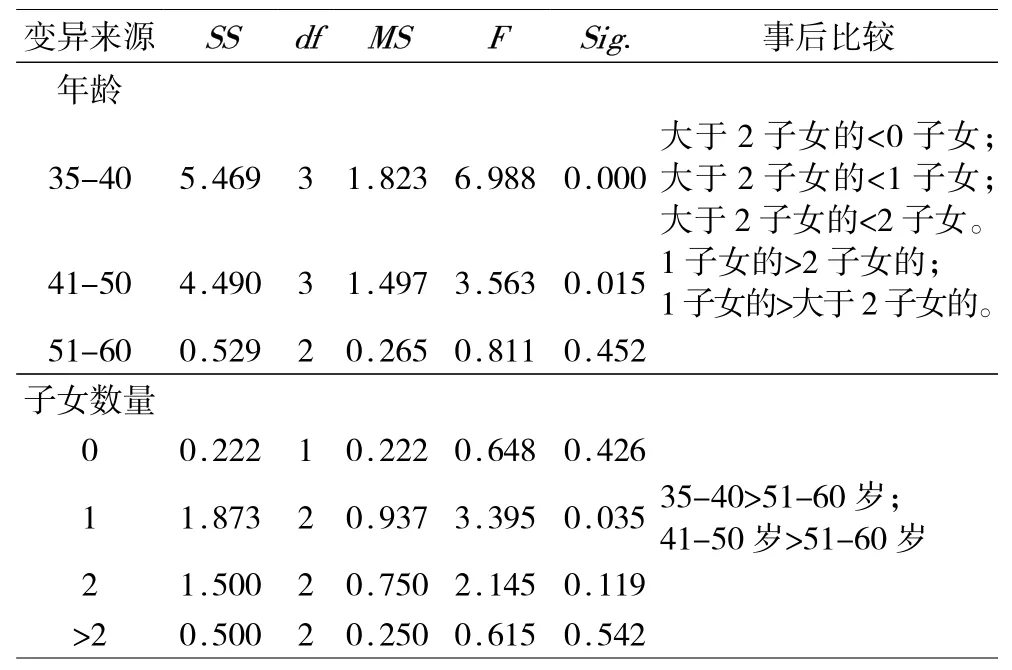

3.3.3 年龄和教育在总体感戴上的交互作用

从表6可见:在总体感戴上,41-50岁的中年人中,有初中及以下文化水平的人得分显著低于文化水平为高中高专的人,也显著低于受过高等教育的人;在51-60岁的中年人中,高中高专文化水平的人感戴总得分显著高于受过高等教育的人。在受过高等教育的中年人中,35-40岁和41-50岁的感戴得分都显著高于51-60岁的中年人。

表6 年龄和教育在总体感戴上的简单效应分析表

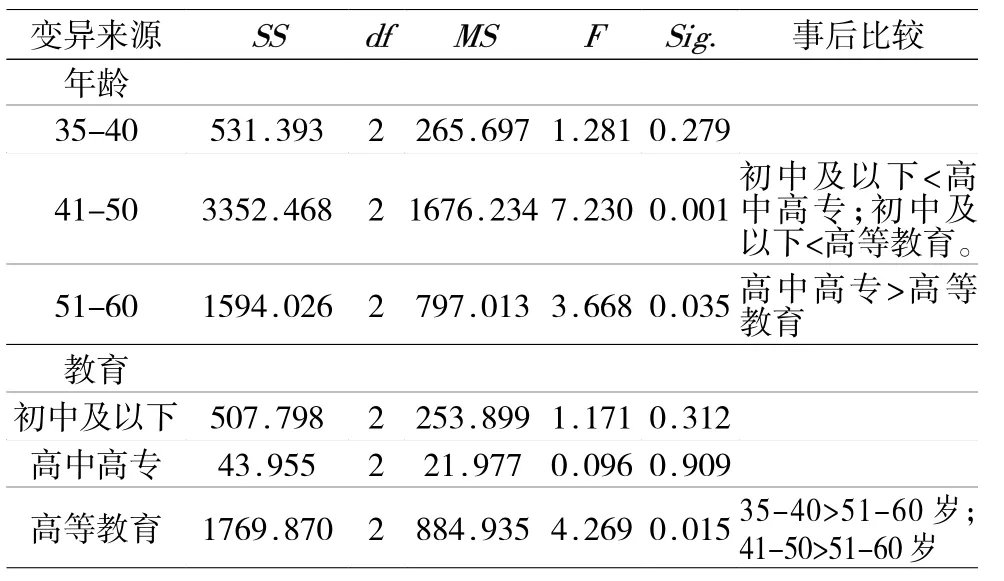

3.3.4 子女数量和教育在总体感戴和各维度上的交互作用

由表7可见:(1)在有两个以上的子女的中年人中,初中及以下的中年人的总体感戴得分显著低于高中、高专受教育水平的中年人,也显著低于受过高等教育的中年人。(2)由表8可见,在对社会感激维度上,大于2个子女的中年人,受过高等教育的人的得分显著高于初中及以下与高中、高专文化水平的中年人;且在受过高等教育的中年人中,大于2个子女的中年人的得分显著高于没有子女、有1个子女和有2个子女的中年人。(3)由表9可知,在对自然事物感激的维度上,有大于2个子女的中年人,文化水平为初中及以下的得分显著低于高中、高专的人和受过高等教育的人;高中、高专学历者的得分显著低于受过高等教育的人;而在受过高等教育的人中,有2个子女的中年人的得分显著高于其它数量子女者。

表7 子女数量和教育在总体感戴上的简单效应分析表

表8 子女数量和教育在对社会感激维度上的简单效应分析表

表9 子女数量和教育在对自然事物感激维度上的简单效应分析表

4 讨论

4.1 中年人感戴及三个维度的特点

本研究发现,中年人感戴水平处于中等偏上,其中“对社会的感激”>“对自然事物的感激”>“剥夺感的缺失”。Sheldon和Kasser认为,在不同文化中的个体,如生活满意感、情感体验、社会取向、价值观、判断准则等方面存在差异。[8]在中国强调集体主义的文化背景下,中年人更加强调集体利益和价值观,忽视个人独立需求和发展。

4.2 中年人在剥夺感缺失维度上的性别差异

本研究发现,中年女性在剥夺感缺失维度上与中年男性存在显著差异,中年女性比中年男性有更好的充实感。在与社会比较、对损失或不幸的看法,中年女性比中年男性更加积极。Sommers和Kosmitzki指出,感戴水平存在性别差异,35-50岁的美国男性比女性更倾向于隐藏自己的感戴体验。[9]国外研究亦表明,男女性在感戴内容上存在差异,女性感戴的内容通常和他人及人际关系有关,而男性感戴的内容通常与竞争及外在客体有关。

4.3 中年人个体变量在感戴和各维度上的交互作用

4.3.1 性别和婚姻在对社会的感激和对自然事物的感激维度上的交互作用

本研究发现,在对社会的感激和对自然事物的感激维度上,已婚的中年女性和其他婚姻状况的中年女性存在显著差异,已婚中年女性较高。在中国传统文化中,社会更加偏向于强化女性的家庭角色,婚姻家庭能满足中年女性对爱与归属的需要。离异或丧偶容易使她们缺乏家庭安全感,同时她们得面对沉重的社会压力、经济压力、再婚问题等;中年期面临家庭生活的变化,重新建立社交生活不容易,她们感受到更强烈的孤独感,容易出现情绪困扰。因此,维持和谐稳定的婚姻关系有利于提高中年女性的感戴情感。

4.3.2 年龄和子女数量在对社会感激和对自然事物感激维度上的交互作用

本研究发现,在独生子女家庭中,中年中期(41-50岁)和中年后期(51-60岁)在社会感激维度上存在显著差异,中年中期的得分较高。在对自然事物感激维度上,中年前期(35-40岁)和中年中期都高于中年后期。根据Erikson的观点,中年期主要是解决“创生”与“停滞”的矛盾。“创生”意味着中年人尽其所能做最佳父母,在职业中努力尽职,达到力所能及的最高水平,而“停滞”指没有了创生的能力,由于没有了“创生”能力,使其产生许多矛盾,激发心理问题。随着独生子女婚育期的到来、城市化进程的加快、住房条件的改善以及人们观念的改变,以往在中国老年家庭才有的“空巢现象”,如今正呈现“中年化”趋势,专家称之为“中年空巢现象”。相对来说,“中年空巢现象”较多出现在中年后期,而恰恰在中年空巢期,中年后期还要面对更年期带来的一系列生理上的变化,如体力透支、情绪不稳、身体疾病等。同时,中年后期事业容易出现瓶颈,旧思维和工作方式受到新理念、新模式的冲击,自身知识结构老化,岗位竞争加剧,甚至面临退休离岗等。这一系列的变化使得中年后期感受到更强烈的停滞感。

中年早期在对自然事物感激的维度上,有多于2个子女的中年人与有2个或以下子女的中年人存在显著差异,多于2个子女的得分低于有2个或以下子女的得分。中年中期在对自然事物感激的维度上,独生子女家庭的得分显著高于有2个或以上子女的家庭。中年早期和中年中期是人生的发展期,这个阶段的中年人,在子女教育方面要面临着子女入学升学的问题,在事业方面面临着竞争、晋升等,在经济上承担着供房养车、养小孩的责任。在中年早期和中年中期,子女教育、养家糊口、提升自我、工作竞争等主导着中年人的生活,因此,这个阶段子女越多,感受到的压力更大,容易忽略生活中一些简单快乐的事情。

4.3.3 年龄和教育在总体感戴上的交互作用

本研究发现,年龄和教育在总体感戴上存在交互作用。在中年中期(41-50岁),有初中及以下文化水平学历的中年人总体感戴水平最低;到了中年后期(51-60岁),受过高等教育的中年人感戴水平低于高中高专文化水平的中年人,这说明,教育经历跟感戴水平之间没有绝对的关系存在,它受到年龄因素的限制;在受过高等教育的中年人群中,中年后期的总体感戴水平最低。中年中期是人生发展的稳定期,而到了中年后期更容易遭遇事业危机和身心疲劳。关于是不是每个中年人都会遭遇事业危机这个问题,国内外没有统一的说法,但西方比较一致的说法是,大学学历的中年人感受到更强烈的危机感,而且往往职位较高的人更多地感受到事业危机。

4.3.4 子女数量和教育在总体感戴和各维度上的交互作用

在总体感戴水平中,有2个子女以上的中年人中,初中及以下文化水平的感戴水平最低。在此次调查中,初中及以下文化水平的中年人大部分是处于社会的最底层,他们干着最累的工作,领着最低的工资待遇,他们的社会地位低,加上子女多,经济压力大,对社会信心不足,缺乏信任度和安全感,因此更加容易感受到社会的不公平,容易对社会充满敌意。而受过高等教育的中年人在社会比较中获得更大实在感和公平感。

在对社会感激维度上,有2个子女以上的中年人中,受过高等教育的感戴水平最高,且在受过高等教育的群体中,子女大于2个的群体感戴水平最高。在对自然事物感激的维度上,多于2个子女的中年人,学历越高,感戴水平越高,且在高等教育文化水平的群体中,有多于2个子女的感戴水平最高。有调查表明,较高的受教育程度会带来较好的心理体验倾向。心理体验主要反映人们对未来的信心、人生目标和自身存在价值,在这方面具有较高水平体验可以转化为较高感戴体验。

[1]Huta,V.,&Zuroff,D.C.Examining mediators of the link between generativity and well-being[J].Journal of Adult Development,2007,14:47-52.

[2]Rosenberg,E.L.Levels of analysis and the organization of affect[J].Review of General Psychology,1998,2:247-270.

[3]Watkins,P.C.,Woodward,K.,Stone,T.,&Kolts,R.L.Gratitude and happiness:Development of a measure of gratitude and relationships with subjective well-being[J].Social Behavior and Personality,2003,31:431-451.

[4]赵国祥,陈欣.初中生感戴维度研究[J].心理科学,2006,29(6):1300-1302.

[5]Emmons,R.A.,&Kneezel,T.T.Giving thanks:Spiritual and religious correlates of gratitude[J].Journal of Psychology and Christianity,2005,24(2):140-148.

[6]Bono,G.,&McCullough,M.E.Positive responses to benefit and harm:Bringing forgiveness and gratitude into cognitive psychotherapy[J].Journal of Cognitive Psychotherapy,2006,20(2):147-158.

[7]Laird,S.P.,Snyder,C.R.,Rapoff,M.A.,&Green,S.Measuring private prayer:Development,validation,and clinical application of the multidimensional prayer inventory[J].International Journal for the Psychology of Religion,2004,14(4):251-272.

[8]Sheldon,K.M,&Kasser,T.Goals,congruence,and positive well-being:New empirical support or humanistic theories[J].Journal of Humanistic Psychology,2001,41:30-50.

[9]Sommers,S.,&Kosmitzki,C.Emotion and social context:An American-German comparison[J].British Journal of Social Psychology,1998,27:35-49.