某医院单病种围手术期预防感染质量控制指标调查与分析

2014-06-06范从进杨秀玲

范从进,朱 坤,杨秀玲

根据国家卫生部《三级综合医院评审标准2011版》(以下简称评审标准),为贯彻落实卫生部关于《抗菌药物临床应用指导原则》、《普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》、《剖宫产手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》和《外科手术部位感染预防与控制技术指南(试行)》的要求,解放军171医院从2012年4月开始对国家卫生部颁布的第二批单病种围手术期预防感染质量控制的5项指标[1](①手术前预防性抗菌药物选用符合规范要求,②预防性抗菌药物在手术前0.5~2 h内使用,③手术超过3 h或失血量大于1500 mL,术中可给予第二剂,④择期手术在结束后24、48、72 h内停止预防性抗菌药物使用的时间,⑤手术野皮肤准备与手术切口愈合),进行了前瞻性调查与分析,了解医院在单病种医疗质量管理中存在的问题,为单病种管理提供了科学依据。现将调查分析情况报告如下。

1 资料与方法

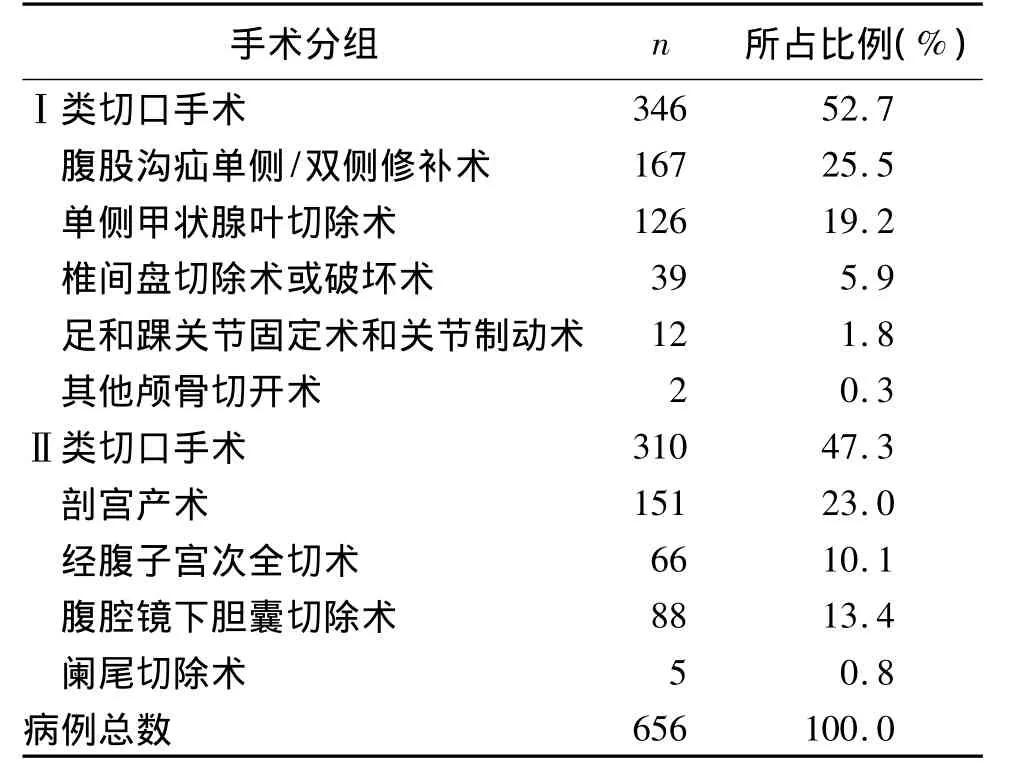

1.1 资料来源与病例选择 从医院HIS系统中选取2012年4月1日-2013年7月31日,已开展适用手术与操作ICD-9-CM-3编码的9类择期手术,共计656例,见表1;剔除存在以下情况的病例:①在病例中的主要诊断与次要诊断为感染者;②有记录明示手术前患者正处在使用非指定的抗菌药物治疗感染的进程之中;③临床医师认为有使用此类抗菌药物治疗的禁忌证者;④术前有感染或具备潜在高危感染因素者;⑤术前24~48 h内接受抗菌药物治疗者;⑥在手术后2 d,被确诊为感染并行治疗者;⑦临床医师认为有继续使用抗菌药物进行治疗的适应证者,并在病程记录中有说明;其中男 233例,女423例,平均年龄47岁(18~84岁),平均住院天数11.65 d。

表1 监测病例基本信息(n=656)

1.2 调查内容与方法 根据围手术期预防感染质量控制的5项指标,自行设计调查表,调查表的内容包括:①患者的一般情况:包括姓名、性别、年龄、住院号、入院诊断、手术名称、住院天数等;②手术一般情况,包括手术时间是否大于等于3 h,术中失血量是否大于等于1500 mL;③围手术期预防用药情况:包括术前是否预防性使用抗生素,是否选用一二代头孢菌素,围手术期用药时间是否在术前0.5~2 h内使用,术前、术中、术后用药情况等;④切口及备皮情况:包括切口愈合情况,是否备皮、备皮时间及方法等。每天从医院HIS系统中筛选出符合条件的监测对象,剔除排外病例后,对5项指标进行前瞻性调查,并将数据录入表格,每月进行汇总分析。

1.3 质量控制标准 严格按照国家卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》、《普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术围术期预防用抗菌药物管理实施细则》、《剖宫产手术围术期预防用抗菌药物管理实施细则》和《外科手术部位感染预防与控制技术指南(试行)》进行评价,根据三甲评审标准进行病例选取和剔除。

2 结果

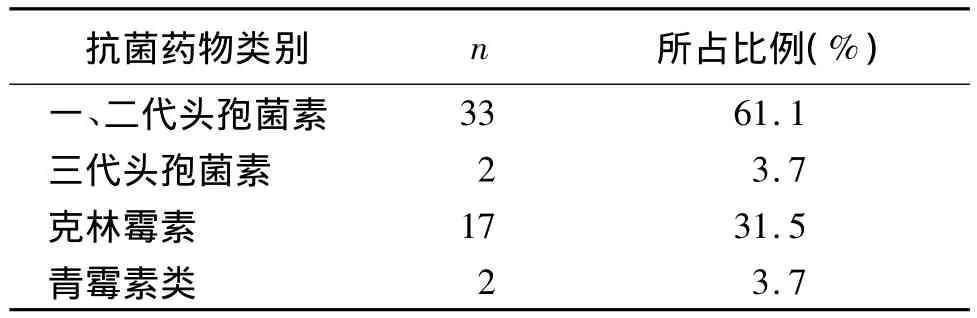

2.1 Ⅰ类切口手术抗菌药物品种选择情况 见表2。

表2 Ⅰ类切口手术抗菌药物品种选择(n=54)

2.2 抗菌药物使用时机及疗程 见表3。

表3 抗菌药物使用时机与疗程(%)

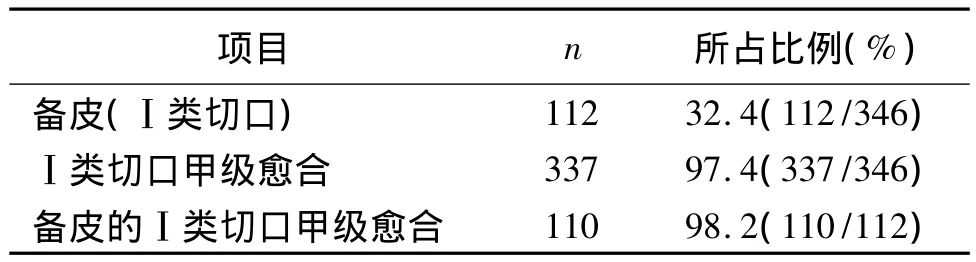

2.3 Ⅰ类切口备皮与切口愈合情况 见表4。

表4 Ⅰ类切口备皮与切口愈合情况

3 讨论

3.1 结果分析 在调查的656例单病种围手术期预防感染的5项监测指标中,在药物的品种选择、使用时机、用药疗程等3项指标存在不合理现象;预防性抗菌药物在手术前0.5~2 h内使用、备皮时间及备皮方法等2项指标符合规范要求。

3.1.1 药物品种选择不合理,术后用药疗程过长表2显示,Ⅰ类切口预防性抗菌药物品种选择正确率为61%,说明住院医师在预防用药的品种选择上还存在着误区。表3显示,Ⅱ类切口术后预防性用药超过72 h的有256例,占Ⅱ类切口的82.6%,用药疗程过长。有研究表明,单剂量和多剂量、低级别和高级别的抗菌药物预防应用效果是没有差别的[2],长时间用药,非但不能减少感染,还可增加细菌的耐药性,对感染控制不利[3]。通过与手术医师沟通发现,其原因主要是受传统的用药习惯的影响、对手术部位感染的细菌学及抗菌药物的药理学知识掌握不够,认为用药时间越长、级别越高,控制感染的保险系数越大。

3.1.2 用药时机掌握不够准确 围手术期抗菌药物的使用时机极为关键[4],过早给药会造成术中体内药物浓度不足,达不到预防感染的目的;而术后给药由于错过了细菌发生污染或定植的时间,同样难以达到预期效果,抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4 h[5]。表3显示,Ⅱ类切口术前预防性用药超过24 h的有33例占10.6%,过早地预防用药起不到预防感染的效果,还给患者增加了不必要的费用;而术前0.5~2 h用药均由病房大夜班护士执行,大多数在手术切皮之前的2 h就已完成。通过改变流程,术前用药改为由手术室的护士执行,使预防用药的时间点完全控制在规定时间范围之内,术前0.5~2 h的预防用药均能在规定时间内完成。

3.1.3 术中给药未引起重视 细菌污染的高危时机存在于手术的全过程[6],手术时间超过3 h时,术中应追加1剂预防用药。表3显示,临床医师对术中给药重视不够,手术时间大于3 h的病例有13例,仅3例术中追加1剂抗生素预防用药,术中给药率为23.1%,显然贻误了预防感染的最佳时机。

3.1.4 规范了备皮时间及备皮方法 传统的术前一日剃毛已证明是外科领域中的一个误区,剃毛后细菌会在表皮创面上定植,成倍地增加切口感染的机会[6],毛发稀疏部位无需剪毛,毛发稠密区可以剪毛,且应在进入手术室前即刻准备[7]。表4显示,Ⅰ类择期手术,术前是否备皮与手术切口的甲级愈合率无明显关系;备皮率为32.4%,备皮率不高,说明能避免不必要的备皮,同时,改变了多年来一直采用的传统的术前1日刀片刮毛的备皮方法。

3.2 体会

3.2.1 加强抗菌药物应用知识的培训 抗生素虽然是临床治疗感染性疾病最有力的武器[8],但临床医师在预防性抗菌药物的使用上仍存在误区,通过调查发现,临床医师对抗菌药物的合理使用知识掌握不足有关,并受传统用药观念的影响,应加强对临床医务人员抗菌药物应用知识的教育和培训,使临床医师真正掌握合理用药的相关知识,同时完善监督管理机制,将抗菌药物合理使用纳入医疗质量和目标管理体系,将教育性措施和管理型措施相结合,只有这样,才会产生比较好的效果。

3.2.2 充分发挥临床药师的作用 随着药学服务的深入开展,临床药师在医疗服务中的作用越来越重要[9],临床药师应将丰富的理论知识和临床具体情况相结合,定期组织开展目的明确的病案讨论和面对面的互动式研讨,来转变医生对抗菌药物过分依赖的观念,使医生明白加强无菌操作、提高手术技巧、缩短手术时间,才是有效预防切口感染的根本。

3.2.3 加强手术室的规范管理 预防性使用抗生素不能代替严格的无菌技术[10]。手术室必须制定相应的规范管理制度和标准操作规程,并加强培训和考核,同时加强手术室硬件投入,改善手术环境,使其满足无菌手术的环境要求,将术中环境污染的机会降到最低,感控科加强对手术室感染源监测,切断感染途径,为临床医生打消顾虑提供客观保障。

3.2.4 充分发挥团队合作精神 患者的诊疗过程,涉及医疗、护理、医技、甚至后勤部门的保障,规范的诊疗流程,靠的是各部门的通力合作来完成。如术前针的执行流程问题、备皮时间与方法的改进等,需要各科室和各部门的通力合作才能很好地完成。因此,建立团队合作,保证所有环节和人员都能按照标准和时间节点完成任务,是提高医疗质量的前提和保障。医务部门、职能科室要主动作为,按照循证医学的要求科学设计、不断完善工作流程,以达到医疗质量管理的持续改进。

[1]中华人民共和国卫生部.第二批单病种质量控制指标[Z].2010:11.

[2]宋 艳,贾春风.关于抗菌药物滥用问题及对策[J].中国现代医药杂志,2006,8(11):150-151.

[3]徐秀华,吴安华,易云霞.临床医院感染学[M].长沙:湖南科学技术出版社,2005:652-656.

[4]魏爱英,伦保国.我院Ⅰ类切口手术患者围术期抗菌药物使用情况分析[J].解放军医药杂志,2013,25(2):51-53.

[5]抗菌药物临床应用指导原则编辑专家组,抗菌药物临床应用指导原则[S].2004:5.

[6]中华医学会外科学分会,中华外科杂志编辑委员会.抗菌药物在围手术期的预防应用指南[J].中华外科杂志,2006,44(23):1594-1596.

[7]中华人民共和国卫生部.普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术预防用抗菌药物管理实施细则[Z].2009:11.

[8]王菁平,丁蓉蓉.试论医务人员合理用药[J].东南国防医药,2009,11(4):353-355.

[9]梁 竹,董淑荣,原爱玲.我院开展临床药师工作的现状分析及发展方向[J].解放军药学学报,2007,23(2):79-80.

[10]何泽民,朱文秀.清洁手术围术期患者预防性抗生素应用调查分析[J].临床合理用药,2012,5(10C):24-25.