教育的本质和功能

2014-06-05黄济于超姜旭

黄济+于超+姜旭

在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,第42条“深化教育领域综合改革”对教育方针和教育内容以及当前教育中存在的问题,做出了原则指示和具体规定,我们在学习后深受教育和启发。现就我们所想到的教育理论和实际问题,根据历史经验和现实存在的问题,提出几点不成熟的意见。下文就教育的本质和功能问题谈一点意见,作为教育改革的建言,供决策同志参考。

要办好的教育,首先要回答“什么是教育?”这一基本问题。翻开中外教育史,对教育的本质和功能的论述,可以找到千百条[1]。在“文化大革命”后也曾经进行过有关教育本质的讨论,今天对这一问题仍在不同的形式下进行着研讨。概言之,教育是培养人的社会活动,为人类社会所特有(在最高级的动物中,也不存在着教育活动),而且是人人所共享的(在不同形式中接受教育),因而对教育与社会和人的三边关系的全面研讨,是全面地、科学地理解教育的本质和功能的核心问题和关键所在。

列宁在《什么是人民之友以及他们如何攻击社会民主主义者》一文中,提出“教育是社会生活永恒的和普遍的范畴”,说明教育是人类社会所特有和人人所共享的;但在马克思列宁主义的著作中,又反复地说明了教育又是一个历史的范畴,在阶级社会中又具有阶级性的本质特点和为阶级斗争服务的特殊功能。杨贤江(化名李浩吾)在《新教育大纲》中提出:教育是人类营谋社会生活的手段,在阶级社会中,又是阶级斗争的工具。这同马克思列宁主义的观点是完全一致的。

在关于人的问题上,马克思主义并不忽视对人的自然本质的研讨。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一文中,肯定了人首先是作为肉体的存在;恩格斯在《从猿到人》一文中,详细地论述了从猿到人的发展历程,他们在论述人的自然本质的时候,总是以发展的观点,纳入社会历史的发展过程中来论述人的发展;在论教育与社会和人的三边关系中,重点在论述教育与人的发展的社会制约性,这应当是对教育和人的社会发展的历史唯物主义观点。

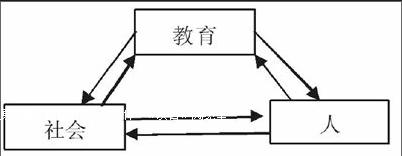

一、教育与社会和人的三边关系,是相互影响的

如图1所示,社会制约教育,教育又改造社会;社会制约人的发展,人又是社会的主体;教育对人进行培养和改造,人的遗传素质和社会本质又在影响和决定着教育的实施,如此等等,不胜陈述。但在三者的相互影响和复杂关系中,社会的制约性又起着主导作用。在当前,“建设有中国特色的社会主义教育”,应是教育理论改革的最高指针。无论是“生活教育”,还是“生命教育”,都不应离开这条社会主义教育的最高指针。

二、在世界教育史上,重教育的社会作用和重人的发展有着明显分野

就教育发展史的一般情况来讲,在中国比较重视教育的社会作用,如《学记》开首就提出“建国君民,教学(即教育)为先”;“化民成俗,其必由学”。当然在人的发展和形成方面也并非没有论述。如孔子很重视“因材施教”,也曾讲过“柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭”等对学生特点的评析;荀子也讲过“以善先人者谓之教”。但在这些言论中,都没有离开当时社会的要求。

西方似乎对个体的发展较为重视,从希腊的“气质说”开始,到近现代对遗传因子的研讨,在对人的遗传素质的研究中,对人的气质、神经类型和基因等等都有不少的科研成果。如摩尔根在孟德尔定律的基础上创立的“基因”学说;米丘林主张有机体与其生活相统一的原理,对遗传性的发展和改变提出了新的理论;特别是巴甫洛夫关于人的高级神经活动规律的实验,提出无条件反射和条件反射两种类型的关系,把先天的遗传和后天的影响有机联系起来,使生理学和心理学的研究向科学化和辩证化发展迈进了一大步。但与此同时西方长期形成的个体本位与社会本位之争,也在进行着。如何把中外的重社会和重个体,即把社会本位与个体本位的思想结合起来,是摆在我们面前的一项重大的科研课题。

三、在对人的本质的问题研究上,也存在着社会本质和自然本质之争

孟子和告子关于人性之争,就是对人性的社会本质和自然本质理解上的分歧。孟子所谓的恻隐、羞恶、辞让、是非之心,作为仁、义、礼、智之“四端”,都是指人的社会属性而言的,是人之异于禽兽的特点;而告子的所谓“生之谓性”、“食色性也”,则是就人的自然属性而言的。孟子正是抓了告子的只讲人的自然属性,而不讲人的社会属性的缺点,指出如果按照告子的意见行事,则“犬之性犹牛之性,牛之性犹人之性”,人性与兽性就没有区别了。人在社会化的过程中,由猿转化为人,也将猿的本性逐步转化为人的本性,人的手不同于猿的手,人的脑不同于猿的脑,人的自然属性也在社会活动中逐步地进化和发展着,因而在人的自然属性中也打上了社会的烙印。过去我们只讲人的社会属性,不讲人的自然属性,是一种片面性,而今天有的学者又抛弃了人的社会性,而大讲人的自然属性,甚至在道德问题上也多从人的自然属性出发去找依据,又是一种片面性,这种片面性同马克思主义的人本论和道德观是不相容的。

在我国,对人的自然本质的研究,曾未引起足够的重视,我们应当补上这一课。到今天,对人的自然本质的认知尚有很多未解之谜,如有的儿童在音乐和绘画方面,以及作诗和为文等方面表现出超人的才能,特别在数学记忆方面,表现突出的人屡屡可见,如有人可以成为数学方面的复读机,他能对圆周率背诵到小数点后22 514位数[2]。对于人的自然本质和天赋,应当以科学的态度继续进行科研,为教育提供更多的启示与帮助。对人的自然本质研究愈深,对教育的作用也就愈大。

我们赞同对人的自然本质要进行深入的研究,但不能走自然主义的老路,抛弃人的社会本质而专注于人的自然本质。卢梭是伟大的启蒙思想家,他提出“人生下来都是好的,一到社会就变坏了”,对封建社会判处了死刑。他又提出了“回归自然”的命题,并以此为指导,撰写了《爱弥儿》专著,将爱弥儿放到远离社会的环境中去培养,使其成为完美的自然人。其反封建的思想是可佳的,但其现实性是“乌托邦”的;是革命的,但并非科学的;实际证明了这条路是走不通的。王安石在《伤仲永》一文中,向我们具体地说明了方仲永虽有优良的天赋,但由于缺少后天的教育和培养,最终使其优良的天赋完全丢失,而“泯然众人矣”。说明人的优良天赋,还需要教育的扶植和培育,人的自然性和社会性是相互为用的,而且应以其所受的社会影响为主。

在西方教育史中,个体本位和社会本位之争,向我们提供了许多有益的经验和教训,值得认真地研讨和吸取。但他们对于个体和社会的认知,还没有完全达到真正科学的境界,与马克思主义的历史观和人性观,还有一定的差距。马克思主义是以生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互影响来看待社会问题;以人是社会的主体,又是“一切社会关系的总和”来论述人的本质问题,我们应以此为指导来研究教育的个体本位和社会本位问题,使二者科学地结合起来,为教育与人和社会的三边关系走出一条科学的路,为办好具有中国特色的社会主义教育做出贡献。

最后,从以上所陈述的教育与社会和人的三边关系中,可见,起主导作用的是社会的制约性。要防止自然主义思想的冲击。要建设好有中国特色的社会主义教育,除了在理论上处理好教育与社会和人的三边关系外,还应在实践上处理好古今中外的关系,做好“古为今用”、“洋为中用”,使其为建设有中国特色的现代化教育服务。对于这个问题,还将作专文论说。

参考文献:

[1]黄济.教育哲学通论[M].山西:山西教育出版社,1998:658-678.

[2]胡克非.看外国“最强大脑”有多牛[N].北京晚报,2014-2-6(11).

(1.作者系北京师范大学教育学部离休教授 2.作者系北京师范大学教育学部硕士研究生)

(责任编辑:林静)endprint