江西省鄱阳湖及周边经济区土壤有机碳储量分布特征

2014-06-01马逸麟郄海满彭晓玫江俊杰谢长瑜

马逸麟,郄海满,彭晓玫,江俊杰,谢长瑜

(1.江西省地质调查研究院,江西南昌330030; 2.赣西地质调查大队,江西南昌330030)

江西省鄱阳湖及周边经济区土壤有机碳储量分布特征

马逸麟1,郄海满1,彭晓玫2,江俊杰1,谢长瑜1

(1.江西省地质调查研究院,江西南昌330030; 2.赣西地质调查大队,江西南昌330030)

土壤是陆地生态系统的重要组成部分,土壤碳储量研究在碳循环和全球变化中具有重要意义。本文利用江西省鄱阳湖及周边经济区多目标区域地球化学调查取得的土壤碳数据,计算了研究区表层、中层、深层土壤的全碳储量和有机碳储量,分析其有机碳储量和有机碳密度的分布特征。结果表明:研究区总体碳储量是以有机碳储量为主;表层土壤(0~0.2 m)的有机碳密度为3512 t/km2,有机碳储量为1.38亿吨;中层土壤(0~1.0 m)的有机碳密度为11156 t/km2,有机碳储量为4.39亿吨;深层土壤(0~1.8 m)的有机碳密度为15617 t/km2,有机碳储量为6.14亿吨。与全国农业地质调查数据进行对比,研究区表层土壤的有机碳密度高于全国农业地质调查区内表层土壤有机碳密度的10.86%,中层及深层土壤的有机碳密度与全国农业地质调查区平均水平接近,显示研究区土壤的有机碳储量巨大。进一步分析研究区不同土壤类型、不同土地利用类型、不同地貌单元、不同行政单元的土壤有机碳密度及有机碳储量,系统查明了土壤有机碳的分布和分配特征。研究认为,区域内各层土壤有机碳密度空间分布具有同一性特征,与所处区域的成土地质背景和植被覆盖率密切相关。土壤有机碳密度高值区均分布在山地和丘陵区,包括江西丰城市北部、高安市南部、乐平市周边地区等古生代炭质岩和煤系地层区,其中乐平市表层土壤的有机碳密度最高;低值区均分布在湖区和水系河谷地区。该成果可为江西省的碳循环和碳排放研究提供可靠的数据基础。

土壤有机碳;碳储量;碳密度;分布特征;鄱阳湖

近年来,碳储量问题日益成为全球气候变化与地球科学领域研究的前沿与热点问题[1-2]。土壤是陆地生态系统的核心,研究土壤碳储量及其影响因素对正确评价土壤在陆地生态系统碳循环及全球变化中的作用具有重要意义。土壤碳库由有机碳库和无机碳库构成,其中有机碳库储量巨大,在陆地生态系统与大气交换的CO2中,土壤有机质分解释放的CO2约占2/3,其较小的变化就会对大气碳量产生较大的影响,继而影响全球气候的变化,同时也能影响陆地植被的养分供应,进而对陆地生态系统的分布、组成、结构和功能产生深刻影响[3]。因此,准确估算区域土壤有机碳储量,研究土壤碳密度变化规律及影响因素对研究全球变暖及提高土壤肥力、增加农业生产具有重要意义[4-7]。

国内外早期对土壤有机碳库的估算根据少数几个剖面资料进行推算。20世纪70年代,如Bolin[8]根据不同研究者发表的美国9个土壤剖面的碳含量,推算了全球1 m厚土层有机碳库。Bohn[9]利用土壤分布图及相关土层的有机碳含量,估算了全球有机碳库。80年代,世界各国的有机碳总储量研究一般按植被类型、土壤类型、生命带或模型法来作统计。90年代,土壤有机碳储量的研究是利用GIS技术从区域尺度上描述土壤碳库不同层次的属性特征及空间分布。我国土壤有机碳储量的研究,经两次全国性的土壤普查,积累了大量土壤属性数据。林心雄[10]对我国土壤有机碳的含量及空间分布进行了系统的总结,对不同植被下各土类及不同农区主要土类的有机碳也进行了统计。周玉荣等[11]对我国主要森林生态系统的碳储量和碳平衡通量进行了研究。不同研究者所用的各种统计方法无本质差别,但是所用的资料来源不一,加上土壤分布的空间变异性和各区域相关因素的差异性,使得各方法在研究中受到不同的限制,统计数据在一定程度上也具有一定的不确定性。中国地质调查局1999年开始实施的全国多目标区域地球化学调查工作,通过对海量的实测数据进行统计,系统地分析了土壤有机碳与全碳含量,采用不同的分类方式统计计算单位土壤碳储量,改变了土壤碳库研究的途径和方式,具体研究某种土壤类型或土地利用类型的土壤碳储量状况,有助于分析土壤碳库的储量和空间分布规律,为进一步深入研究提供科学依据。

本文以江西省鄱阳湖及周边经济区为研究区,通过分析江西省地质调查研究院于2004~2006年开展的“江西省鄱阳湖及周边经济区多目标区域地球化学调查”项目得到的海量数据,借鉴江苏、湖南、四川、吉林与内蒙古土壤有机碳储量调查的经验,分别采用土壤类型、土地利用分类和生态系统等方式进行省区级土壤碳储量实测计算,对大量的碳储量数据进行初步分析,总结了该区域有机碳储量分布的主要特征,为江西省的碳循环和碳排放研究提供了可靠的数据基础。

1 研究区概况

1.1 研究区范围

研究区包括南昌市全境,九江市的庐山区、浔阳区、九江县、湖口县、彭泽县、德安县、星子县、永修县、都昌县,抚州市的临川区、东乡县,上饶市的鄱阳县、余干县、万年县,景德镇市的乐平市,鹰潭市的余江县,宜春市的丰城市、高安市、樟树市和奉新县等29个市(县)区(见图1)。

1.2 研究区自然地理和土壤类型

研究区地处中亚热带的湿润季风区,气候温和,雨量充沛,光照充足,四季分明,夏冬长,春秋短。无霜期平均为266天[12],冰冻期短。年平均气温为17.6℃,南北温差1℃。气温高值区在南部余干、东乡、抚州、丰城一带,最高值在丰城市,为18℃,而低值区在北部湖口、彭泽、永修、德安一带,彭泽县最低,为16.5℃。年平均降水量为1614.3 mm。

该区地貌类型齐全,由平原、岗地、丘陵、山地及鄱阳湖组成一个完整的水陆生态系统。平原约占研究区总面积的57.28%,岗地约占28.70%,丘陵约占7.56%,山地约占6.46%。地貌类型具有鲜明的特色:各种地貌类型齐全,并呈环状分布,外环是山地,中环是丘陵岗地,内环是平原,环心是鄱阳湖;鄱阳湖是吞吐性过水湖泊,有独特的鄱阳湖湖滩草洲生态系统和湿地环境[13]。

研究区主要的土壤类型有红壤、棕红壤、黄红壤、红壤性土、黄壤、暗黄棕壤、草甸土、酸性紫色土、中性紫色土、石灰性紫色土、黏盘黄褐土、棕色石灰土、新积土、石质土、(酸)灰潮土、湿潮土、水稻土等,其中以红壤和水稻土为主,占研究区总面积的90%以上。土壤类型的分布具有明显的地域性:①区域上,安义至乐平一线以北地区为棕红壤,以南为红壤,两者界线十分清晰,与扬子陆块和华南陆块的过渡带一级构造单元分界线基本一致。②其他土壤类型也具有相似的分布规律,与成土母质(母岩)和地形地貌条件的关系密切。潮土呈小面积、零散分布于平原区局部地段,(酸)灰潮土见于赣江、乐安河、修河河谷平原局部地区,灰潮土零星分布于赣江三角洲平原和长江南岸冲洪积平原个别地段,湿潮土主要见于鄱阳湖区湿地;水稻土以潴育型水稻土为主,广泛分布于平原区,而淹育型水稻土仅见于丰城以北赣江河谷低丘陵岗地区、潜育型水稻土只分布于信江三角洲平原局部地段;黏盘黄褐土呈零散状分布于长江南岸洪积物堆积区岗地;棕色石灰土主要分布于北部早寒武世炭硅质岩分布区,空间展布与母岩一致;黄红壤见于鄱阳湖周边的中低山区,尤以花岗岩山地区分布为广。③庐山、云山、九岭山地区土壤显现了垂向分布特征,尤以庐山典型,高程400 m以下为棕红壤,400~800 m为黄红壤,800~1100 m为黄壤,1100~1400 m为暗黄棕壤,大于1400 m的山顶局部有山地草甸土零散分布。

1.3 研究区地质背景

研究区地处江西省北部,横跨扬子古陆块、南华古陆块和钦杭接合带三个一级构造单元,系省域地壳活动较频繁的地区。由下元古界星子岩群和中新元古界双桥山群组成双重基底,岩性为一套片岩、千枚岩、板岩夹变质火山碎屑岩、火山熔岩。沉积盖层由震旦纪-志留纪地层组成,主要岩性组合为泥质、炭质碎屑岩、碳酸盐岩夹煤岩透镜体及煤线。第四纪地层分布十分广泛,出露面积约占评价区总面积80%以上。地层总体特点是:在岩性上从河谷到滨湖平原,由二元构相逐渐过渡到多元构相,在垂直方向上由粗变细;成因类型复杂,除庐山为冰碛、冰水堆积外,其他地区主要为冲积、洪积、冲湖积和湖积;地层厚度变化从支流到“五河”主流河谷再至滨湖平原,厚度逐渐增大,如朱港一带厚度为76 m,而在梅家洲厚度达到154 m。

图1 研究区交通位置图Fig.1 The traffic position of research areas

2 样品采集与分析方法

采用双层网格化地球化学立体调查[6]方法进行样品采集,表层土壤采样点尽量选择在靠近采样单元中央的区域,采样物质选择代表采样单元主要土壤类型的土壤,农耕区采样点位布置于耕地中,城市区则布置在历史悠久的公园、学校、工矿用地等准原地土壤,避开新近堆积土,采样时在样点中心的50 m范围内多点采集组合成一件样品。深层土壤样品一般布设在采样网格中间部位,连续采集深度在1.5~2.0 m土壤柱。湖积物分别使用专用水下取样器采集湖底完整的表层和深层湖泊沉积柱。

该项目严格按照《多目标区域地球化学调查规范》(DD 2005-01)要求,系统采集土壤和湖底沉积物的表层(0~0.2 m)、深层(1.5~2.0 m)样品。表层土壤每1 km2采集1个样品,共采集样品36373个,每4 km2组合成1件分析样品,分析9968个。深层土壤4 km2采集1个样品,共采集样品8680个,每16 km2组合成1件分析样品,分析2507个。湖底沉积物测量分析单点样,表层、深层共采集并分析1393个样品。采用X射线荧光光谱、电感耦合等离子体发射光谱、氢化物原子荧光光谱、原子发射光谱等大型精密仪器分析54项元素(组分或指标)。其中土壤有机碳、全碳采用硫酸亚铁铵容量法进行测定,分析检出限0.02%,准确度和精密度合格率均为100%。样品分析及质量监控按中国地质调查局《生态地球化学评价样品分析技术要求(试行)》(DD 2005-03)执行。取得大量高密度和高精度的土壤地球化学数据,为土壤碳库的精确计算提供了数据基础。

3 研究区土壤碳储量的计算

3.1 单位土壤碳量的计算方法

依据全国多目标区域地球化学调查取得的高密度和高精度有机碳数据,2008年奚小环等[6,14]提出单位土壤碳量概念,采用4 km2网格为计算单元。“单位土壤碳量”概念针对多目标区域地球化学调查数据的基本单元,用以表达多目标区域地球化学调查基本单元(4 km2)内的碳储量,在数值上等于以t/km2为单位的“土壤碳密度”的4倍。同时,奚小环等[14]汇集了多个省典型土壤剖面,对土壤碳储量的分布模式进行了研究,研究认为有机碳含量分布从表层至深层土壤递减,表层递减速率较快,深层逐渐减慢,符合指数递减模型,最终建立了有机碳剖面含量为指数模型分布。本文即采用该模型,计算了不同层位土壤碳密度。

单位土壤碳储量用USCA表示,按照深层(0~1.8 m)、中层(0~1.0 m)和表层(0~0.2 m)三种深度分别计算有机碳(TOC)、无机碳(TIC)储量,表示为USCATOC,h、USCATIC,h(式中h为单位土壤深度)。如深、中、表层的有机碳储量依次表示为USCATOC,0~1.8m、USCATOC,0~1.0m、USCATOC,0~0.2m。

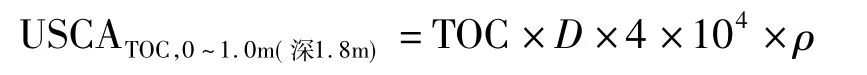

3.2 各层土壤的单位有机碳储量计算公式

深层土壤的单位有机碳储量(USCATOC,0~1.8m)计算公式为:

式中,USCATOC,0~1.8m表示0~1.8 m深度单位土壤有机碳储量(t),TOC为有机碳含量(%),D表示采样深度为1.8 m,4为单位土壤面积(km2),104为单位土壤面积换算系数,ρ为土壤容重(t/m3)。

江西省土壤种类繁多,土壤容重变化幅度很大,根据《江西土壤》[15]中典型土壤剖面土壤容重资料及《中国土壤》[16]部分资料,对不同土壤类型的容重进行了平均值计算,结果见表1。

表1 江西省不同土壤类型容重Table 1 The type and density of different soil in Jiangxi Province

TOC计算公式为:

式中,TOC表为表层土壤的有机碳含量,TOC深为深层土壤的有机碳含量,单位为%。d1取表层土壤中间深度0.1 m,d2取1.8 m。

中层土壤的单位有机碳储量,USCATOC,0~1.0m(深1.8m)计算公式为:

USCATOC,0-1.0m(深1.8m)表示采样深度为1.8 m,计算1.0 m深度有机碳储量。式中,TOC计算公式为:

式中,d3=1.0 m,其他参数同前。

表层土壤的单位有机碳储量(USCATOC,0~0.2m)计算公式为:

式中,TOC取表层土壤实测含量值。

3.3 各层土壤的单位无机碳储量计算公式

深层土壤的单位无机碳储量计算公式为:

式中,TIC表与TIC深分别由全碳实测数据减有机碳取得,单位为%。其他参数同前。

中层土壤的单位无机碳储量计算公式为:

式中,USCATIC,0~1.0m(深1.8m)表示采样深度1.8 m时,计算0~1.0 m深度无机碳储量。D为1.0 m。TIC1.0m采用内插法确定,当采样深度为1.8 m时,TIC1.0m=5/9 TIC深+4/9 TIC表。当采样深度达不到1.8 m时,取实际采样深度值,如采样深度为1.5 m,表示为 USCATIC,0~1.0m(深1.5m),则 TIC1.0m=2/3 TIC深

+1/3TIC表。式中TIC表与TIC深由全碳实测数据减有机碳取得。当实际采样深度为1.0 m或小于1.0 m时,仍采用深层土壤的单位无机碳储量计算公式。表层土壤的单位无机碳储量计算公式为:

式中,TIC表由全碳实测数据减有机碳取得。

3.4 研究区土壤碳储量计算结果

通过对13868件土壤样品的分析,根据上述的碳储量计算公式,鄱阳湖及周边经济区土壤碳密度及储量计算结果见表2。研究区表层土壤的全碳储量1.45亿吨,其中有机碳储量 1.38亿吨,占95.13%,密度为3512 t/km2,无机碳储量0.07亿吨,占4.87%,密度为180 t/km2。

表2 江西省鄱阳湖及周边经济区不同深度土壤碳储量统计表Table 2 The soil carbon reserves statistics with different depth of Poyang Lake and its peripheral economic zones in Jiangxi Province

4 研究区土壤有机碳储量和密度分布特征

4.1 各层土壤的有机碳储量和密度分布特征

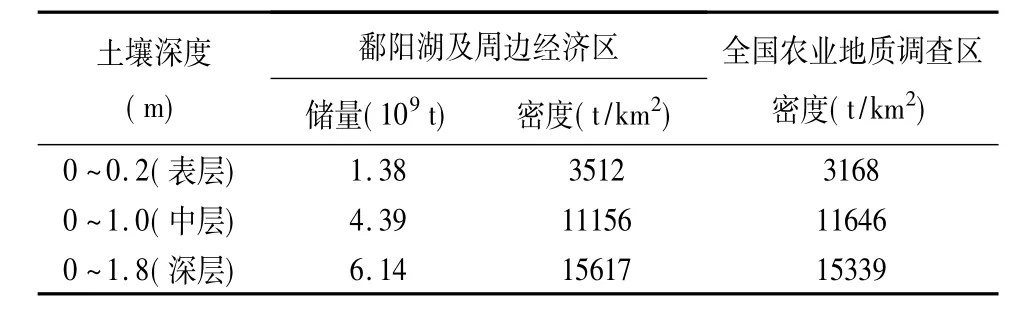

与全国农业地质调查数据成果对比,研究区表层土壤有机碳密度为3512 t/km2,比全国农业地质调查区内表层土壤有机碳密度高出10.86%(表3)。中层及深层土壤有机碳密度,与全国农业地质调查区平均水平接近。说明研究区有机碳储量巨大,土壤是一个巨大的碳库。

表3 研究区有机碳储量资源与全国农业地质调查对比Table 3 Organic carbon resources in the studying area comparedwith the national agricultural geology survey

图2 研究区表层土壤有机碳密度空间分布图Fig.2 Spatial distribution of topsoil organic carbon density in the study area

由图2~图4可见,鄱阳湖及周边经济区表层、中层、深层土壤有机碳密度空间分布具有同一性特征,土壤有机碳密度高值区均分布在山地和丘陵区,包括丰城市北部、高安市南部、乐平市周边地区等古生代炭质岩和煤系地层区,低值区均分布在湖区和水系河谷地区。随着土壤深度的增加,有机碳、无机碳、全碳储量逐渐增大,但表层土壤有机碳储量所占比例最大。无机碳所占比例随深度有所增加,有机碳所占比例有所减小,但总体碳储量中还是以有机碳储量为主。

图3 研究区中层土壤有机碳密度空间分布图Fig.3 Spatial distribution of middle soil organic carbon density in the study area

图4 研究区深层土壤有机碳密度空间分布图Fig.4 Space distribution of deep soil organic carbon density in the study area

4.2 不同土壤类型的表层土壤有机碳储量和密度分布特征

不同土壤类型有机碳储量(表4)的排列顺序如下:红壤>水稻土>湖积物>潮土>水系沉积物>石灰土>黄褐土>黄壤>黄棕壤>紫色土>山地草甸土>新积土。山地草甸土有机碳密度虽然最高,但其面积较小,有机碳储量只占全区总量的0.056%。红壤有机碳密度虽然只排在土壤类型的第5位,但面积占全区面积的44.23%,有机碳储量占全区的46.98%,排在第1位。水稻土有机碳密度排名第6位,但面积占全区面积的37.96%,有机碳储量占全区的39.53%,排名第2位。

表4 不同土壤类型表层土壤(0~0.2 m)有机碳储量及密度统计Table 4 The organic carbon reserves and density statistics in topsoil(0-0.2 m)for different soil

不同土壤类型的表层土壤碳密度呈现明显的差异(表4)。有机碳密度变化顺序为:山间草甸土>黄棕壤>石灰土>黄壤>红壤>水稻土>紫色土>潮土>水系沉积物>黄褐土>湖积物>新积土。同一土壤类型不同亚类的表层土壤有机碳密度也有变化,以红壤和水稻土为例,红壤亚类中黄红壤>棕红壤>红壤>红壤性土;水稻土亚类中淹育型水稻土>潴育型水稻土>潜育型水稻土。

4.3 不同地貌类型的表层土壤有机碳储量分布特征

不同地貌景观单元区表层土壤有机碳储量和密度变化明显(表5),表层土壤有机碳密度以山地最高,其次为丘陵、平原、岗地。其中,中山地区表层土壤有机碳密度高达6081 t/km2,但其分布面积有限,有机碳储量只占全区总量的0.35%。丘陵、岗地因其分布面积较大,其有机碳储量分别占全区的29.8%、29.7%,排在储量的前两位。

表5 不同地貌单元表层土壤(0~0.2 m)有机碳储量及密度统计Table 5 The organic carbon reserves and density statistics in topsoil(0-0.2 m)for different topography units

4.4 不同土地利用类型的表层土壤有机碳储量分布特征

不同利用类型土地土壤间各层有机碳储量变化基本一致,但密度变化明显(表6)。在不同用途的土壤中,表层土壤有机碳密度总体表现为:农用地>建设用地>未利用地。其中,在农用地表层土壤有机碳密度为:林地>草地>园地>经济林>水田>旱地>水域(特指河流、湖泊周边土壤);未利用地中表层土壤有机碳密度为:裸土>裸岩>湖积物>沙地。不同土地利用类型中,有机碳储量排列顺序为:水田>草地>林地>湖积物>裸土>旱地>经济林>水域>建设用地>园地>裸岩>沙地。水田表层土壤的有机碳密度虽然不是最大,但因为分布面积大,其储量排列第1位。

4.5 不同行政单元的表层土壤有机碳储量分布特征

各县市区表层土壤有机碳储量和密度变化明显(表7),其中以乐平市、万年县的密度最高,分别为4701 t/km2和4065 t/km2,而湖口县(2529 t/km2)、都昌县(2681 t/km2)最低,反映了土壤有机碳密度与各县市所处的成土地质背景和植被覆盖率密切相关。乐平市地处赣东北丘陵山区向鄱阳湖平原过渡地带,以丘陵地貌为主,山地占2%,丘陵占68%,平原占19%,水面占11%。森林覆盖率31.4%,地处亚热带季风气候区,全年平均温度17.6℃,年降水量1743 mm。土壤主要类型为红壤、水稻土、潮土、紫色土、石灰土,成土母岩主要为煤系地层,该地层中有机碳密度高,因此乐平市表层土壤有机碳密度最高。

表6 不同土地利用类型表层土壤(0~0.2 m)有机碳储量及密度统计Table 6 The organic carbon reserves and density statistics in topsoil(0-0.2 m)for different land

5 土壤有机碳储量的影响因素

土壤有机碳储量的大小受植被、气候、土壤属性以及土地利用方式的变化等多种自然因素和人文因素的综合影响。

5.1 自然影响因素

不同的土壤类型其黏粒含量不尽相同。一般情况下,土壤黏粒含量与有机碳含量呈显著的正相关。研究区的潮土、新积土中黏粒含量低,其密度明显偏小;黏土矿物对有机质的保护作用存在一定差异;不同质地的土壤因持水性能和所含黏粒所占比例不同也影响土壤有机碳的分布[3]。土壤质地可以影响土壤通透性和土壤有机质的分解速率,因而影响土壤氧化还原电位和农田碳排放。如黏质土壤稻田排放的甲烷显著低于壤质和砂质稻田,土壤质地越黏,甲烷排放量越少。在其他条件不变的情况下,土壤pH值的微小变化也可以显著改变碳排放量。如pH值在6.9~7.1时,甲烷产生速率最大,pH<5.75或pH>8.75时,土壤产生甲烷的能力完全消失[17]。

表7 不同行政单元表层土壤(0~0.2 m)有机碳储量及密度统计表Table 7 The organic carbon reserves and density statistics in topsoil(0-0.2 m)for different administration units

表层土壤有机碳、氮、硒及常量元素与有机碳密度的相关关系,均达到95%显著水平下检验的临界值0.062(表8),反映了表层土壤有机碳密度与有机碳、氮、硒及各常量元素之间有显著的相关关系。其中,二氧化硅与表层土壤有机碳密度存在显著的负相关关系,其余均为正相关关系。这种相关关系表明,表层土壤有机碳、氮、硒及常量元素与有机碳密度的关系除二氧化硅为拮抗作用外,其余的均为协同关系。

不同地貌单元的坡度和坡向因为影响蒸腾蒸发、水分入渗等进而影响到植物生产力和凋落物归还量及其分解,土壤有机碳含量也有明显分异。植被类型不同,有机物进入土壤的量不同,进入方式也各异,从而土壤有机碳的分布状况也有很大差异。森林植被下,进入土壤的有机物质主要是地表的凋落物,一般在地表就已分解;而草原土壤有机碳的主要来源是残根,在土中较深,分解速率较小,土壤碳密度较森林土壤高;对于耕作土壤,由于作物秸秆在收获时移出,碳密度较森林和草原土壤都低。研究区按地貌单元分类,有机碳密度的排列顺序为:中山>中低山>丘陵>平原。同时,有机物质在土壤中的分解速率也受土壤水分和温度控制。研究表明,陆地土壤碳密度一般随降雨增加而增加,在相同降雨量时,温度越高则碳密度越低,温度和降雨的综合作用决定了陆地土壤碳密度分布的地理地带性。

表8 表层土壤有机碳、氮、硒及常量元素与有机碳密度的相关关系Table 8 The relationship between the organic carbon,N,Se and constant elements with organic carbon density

5.2 人为影响因素

周涛等[18-20]研究指出,土地利用方式的改变不仅影响土壤有机碳的储量,同时也潜在改变了土壤呼吸的温度敏感性。在当前全球变暖背景下,林地、草地转换成耕地将会增大土壤碳释放与温度的反馈强度,相反,退耕还林还草政策将有利于增大土壤碳储量和降低由于温度上升而导致的土壤碳释放增强的强度。相关研究显示,森林砍伐或改变林地利用现状都会造成20%~50%的土壤碳损失;草地的开垦耕作会导致土壤碳的释放,损失原来土壤中碳素总量的30% ~50%[3,21]。

6 结语

根据“江西省鄱阳湖及周边经济多目标区域地球化学调查”项目分析数据研究表明,鄱阳湖及周边经济区0~0.2 m的表层土壤有机碳密度为3512 t/km2,储量为1.38亿吨,0~1.0 m的中层土壤有机碳密度为11156 t/km2,储量为4.39亿吨,0~1.8 m的深层土壤有机碳密度为15617 t/km2,储量为6.14亿吨。与全国农业地质调查数据成果进行对比,研究区表层土壤有机碳密度比全国农业地质调查区内表层土壤有机碳密度高出10.86%,中层及深层土壤有机碳密度与全国农业地质调查区平均水平接近,说明研究区有机碳储量巨大,土壤是一个巨大的碳库。

研究区土壤碳储量空间分布总体表现出随着土壤深度的增加,有机碳、无机碳、全碳储量逐渐增大,有机碳所占比例有所减小,无机碳所占比例有所增加,但总体碳储量中还是以有机碳储量为主。此外,土壤有机碳储量的大小受植被、气候、土壤属性以及土地利用方式的变化等多种因素的综合影响。

在土壤类型方面,研究区表层土壤有机碳密度从高到低变化为:山间草甸土>黄棕壤>石灰土>黄壤>红壤>水稻土>紫色土>潮土>水系沉积物>黄褐土>湖积物>新积土。在不同土地利用类型中,农用地表层土壤有机碳密度最高,未利用地最低。在不同地貌景观单元区,表层土壤有机碳密度以山地区最高,其次为丘陵、平原、岗地。各县市区表层土壤有机碳储量和密度变化明显,乐平市、万年县的密度最高,湖口县、都昌县最低,反映了土壤有机碳密度与各县市所处的成土地质背景和植被覆盖率密切相关。

有机碳作为土壤中有机质的重要组成部分,研究土壤中有机碳含量的丰缺,对农业生产具有重要的指导意义。为促进土壤有机碳积累、增加土壤的有机碳储量,应持续关注土壤有机碳储量的动态变化,并通过改变土地利用方式、土地覆被状态等条件改变有机碳循环累积规律。

[1] 陈泮勤,黄耀,于贵瑞.地球系统碳循环[M].北京:科学出版社,2004:3-12.

[2] 方精云,唐艳鸿,林俊达,蒋高明.全球生态学[M].北京:高等教育出版社,2000:104.

[3] 苏永中,赵哈林.土壤有机碳储量、影响因素及其环境效应的研究进展[J].中国沙漠,2002,22(3):1-5.

[4] 潘根兴.中国土壤有机碳和无机碳库量研究[J].科技通报,1999,15(5):330-332.

[5] 王绍强,刘纪远,于贵瑞.中国陆地土壤有机碳蓄积量估算误差分析[J].应用生态学报,2003,14(5): 797-802.

[6] 奚小环,张建新,廖启林,陈德友,白荣杰,黄增芳.多目标区域地球化学调查与土壤碳储量问题——以江苏、湖南、四川、吉林、内蒙古为例[J].第四纪研究,2008,28(1):58-67.

[7] 王加恩,郑洁,康占军,胡艳华,潘卫丰,沈晓春,来红.浙北典型稻作区近30年表层土壤碳氮含量变化[J].生态环境学报,2010,19(5):1191-1196.

[8] Bolin B.Change of land biota and their importance for the carbon cycle[J].Science,1977,196(4290):613-615.

[9] Bohn H L.Estimate of organic carbon in world soils[J].Soil Science Society of America Jounral,1976,40: 468-470.

[10] 林心雄.中国土壤有机质状况及其管理[M]∥中国土壤肥力.北京:中国农业出版社,1998:111-153.

[11] 周玉荣,于振良,赵士洞.我国主要森林生态系统碳贮量和碳平衡[J].植物生态学报,2000,24(5): 518-522.

[12] 江西省地图集编纂委员会.江西省地图集[M].北京:中国地图出版社,2008.

[13] 余欣荣.区域开发与可持续发展——以鄱阳湖区开发研究为实例[M].北京:中国大地出版社,2001.

[14] 奚小环,杨忠芳,夏学齐,李敏.基于多目标区域地球化学调查的中国土壤碳储量计算方法研究[J].地学前缘,2009,16(1):194-205.

[15] 江西省土地利用管理局,江西省土壤普查办公室.江西土壤[M].北京:中国农业科技出版社,1991.

[16] 全国土壤普查办公室.中国土壤[M].北京:中国农业出版社,1998.

[17] 刘留辉,邢世和,高承芳.土壤碳储量研究方法及其影响因素[J].武夷科学,2007,23(1):219-226.

[18] 周涛,史培军,王绍强.气候变化及人类活动对中国土壤有机碳储量的影响[J].地理学报,2003,58(5): 727-737.

[19] 周涛,史培军,孙睿,王绍强.气候变化对净生态系统生产力的影响[J].地理学报,2004,59(3): 357-365.

[20] 周涛,史培军.土地利用变化对中国土壤碳储量变化的间接影响[J].地球科学进展,2006,21(2): 138-143.

[21] 王绍强,刘纪远.土壤蓄积量变化的影响因素研究现状[J].地球科学进展,2002,17(4):528-534.

The Reserve Distribution Characteristics of Organic Carbon in Soil from Poyang Lake and the Surrounding Economic Region

MA Yi-lin1,QIE Hai-man1,PENG Xiao-mei2,JIANG Jun-jie1,XIE Chang-yu1

(1.Geological Survey of Jiangxi Province,Nanchang 330030,China; 2.The Brigade of Geological Survey of Ganxi,Nanchang 330030,China)

Soil is a main component of the terrestrial ecosystem,and soil carbon research is significant in the carbon cycle and global change.Using the geochemical survey data from Poyang Lake in Jiangxi province and the surrounding economic zone multi-target regional,the total carbon and organic carbon from the surface,middle and deep soil in research area was studied and the organic carbon reserves and organic carbon density distribution characteristics analyzed.The results indicate that the overall carbon in the study area consists mainly of organic carbon.The reserve of organic carbon is 138 million tons and organic carbon density is 3512 t/km2in the surface soil(0-0.2 m),439 million tons and 11156 t/km2in the middle soil(0-1.0 m)and 614 million tons and 15617 t/km2in the deep soil(0-1.8 m).Compared with the national agricultural geological survey data,organic carbon density of surface soil in the study area is 10.86%higher than that of the national agricultural geology survey,however,organic carbon density of middle and deep soil is close to the results of national agricultural geology.It shows that the research area has huge reserves of organic carbon.Further studies were conducted to uncover the distribution and the distribution characteristics of organic carbon in soil by using the organic carbon density and organic carbon reserves for different soil types,different land utilization types,different geomorphic units and different administrative units.Research results suggest that each layers of soil possesses the same organic carbon density spatial distribution characteristics,which is closely related to the geological background and the vegetation coverage.A high value area of carbon density is located in hilly areas and mountainous regions,such as the paleozoic carbonaceous rock and coal strata from the north of Fengcheng City,the south of Gaoan City and the surrounding of Leping City.The highest organic carbon density occurred in the topsoil of Leping city.Low organic carbon density is located in lake and river valley areas.The results of this study provide reliable data for studying the carbon cycle and carbon emissions in the Jiangxi countryside.

soil organic carbon;carbon reserves;carbon density;distribution characteristics;the Poyang Lake

X826

A

0254-5357(2014)02-0246-10

2013-07-18;接受日期:2013-11-13

中国地质大调查工作项目“江西省鄱阳湖及周边经济区多目标地球化学调查”(200414200008)

马逸麟,高级工程师,主要从事农业地质、环境地质、水文地质研究。E-mail:mayilin700124@126.com。