大型综合交通枢纽城际地下车站公共区防排烟系统设计

2014-05-30刘冰

刘 冰

(中铁工程设计咨询集团有限公司城市轨道交通设计研究院,北京 100055)

1 概述

郑州至新郑机场城际铁路位于河南省郑州市境内,途经郑州市二七区、经济技术开发区和新郑市。线路起自郑州枢纽郑州站,与在建的郑焦城际铁路相连,向东利用陇海线经原郑州东站,再利用郑西客运专线的西南联络线向南沿石武客运专线引出枢纽,经郑州经济技术开发区,上跨南水北调工程、京珠高速公路、四港联动大道后,下钻入地引入新郑国际机场。线路全长43.017 km,其中地下隧道段(含新郑机场地下车站)长7.695 km,占新建线路长度的27.42%。

新郑机场城际铁路地下站是郑州至新郑机场城际铁路的终点站,也是新郑机场大型综合交通枢纽的重要组成部分。本站为地下两层双岛四线车站,其到发线长650 m,车站有效站台长 450 m,总建筑面积51 848 m2,站厅公共区建筑面积15 072 m2,站台公共区建筑面积7 630 m2,是普通地铁站建筑面积的5~6倍[5]。如此大规模的城际地下车站,目前国内外可参考的案例并不多见。

综合交通枢纽具有建筑规模大、空间分隔少、客流密集、人员疏解通过能力强等突出特点,随着社会和技术的发展,此类建筑有逐渐增多的趋势。

新郑机场城际铁路地下站公共区建筑空间大、分隔少、视野开阔,自然提高了乘客的舒适感,并能带来美的主观感受,但对防排烟系统的设计提出了更高的要求,是设计的一个难点和重点。另外,由于多种不同形式的交通设施综合在一起,彼此相互影响、相互制约,使得整个建筑结构非常复杂。新郑机场城际铁路地下站上方依次是停车场、商业区和候机大厅,防排烟系统出地面的风井受到了很大制约,从而影响到了站内防排烟系统的设计。

2 建筑布局

2.1 站址环境

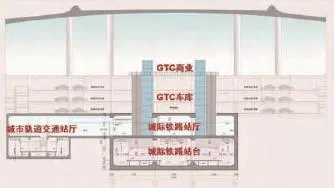

车站位于郑州新郑国际机场迎宾大道之下,迎宾大道南侧地面为机场现状的T1航站楼及其配套停车场、高架平台等;迎宾大道北侧现为停车场,远期规划为机场T3航站楼;车站上部为机场近期规划综合交通换乘中心(简称GTC),车站东侧地上为机场近期规划T2航站楼,同时车站北侧地下还规划有城市轨道交通车站[5]。如图1所示。

图1 新郑机场站剖面示意

2.2 地面风亭

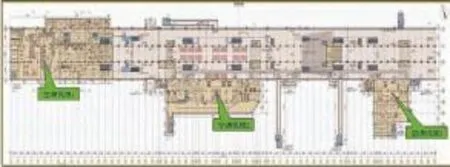

本站设置3组地面风亭。其中1号风亭设置在车站主体范围内,与GTC上部建筑结合;2、3号风亭与GTC下沉空间结合设置[5]。如图2所示。

图2 地面风亭布置

2.3 疏散楼梯间

本站设10个直接或间接通往地面的防烟楼梯间,以满足站厅层公共区以及3个设备、管理用房区的疏散要求。其中1、2号疏散楼梯间设置在机场GTC地下一层大巴候车区内;3、4、7、8、9号安全疏散出口以及1号出入口紧急疏散出口与机场GTC下沉空间结合设置,5、6号安全疏散出口与机场GTC地下车库疏散出口合建,共用疏散楼梯间[5]。

2.4 空调机房布置

结合本站建筑特点及外部制约条件,在站厅层设置3个空调机房。如图3所示。

图3 站厅层平面

3 站台轨行区域机械排烟系统设计

新郑城际地下站兼具新郑城际地下区间救援站的功能,当列车在隧道区间发生火灾事故且无法驶出隧道时,可将列车牵引至车站轨行区疏散乘客至车站内并对列车灭火。故轨行区的防排烟系统对乘客安全具有重要意义。

站台层轨行区含2条到发线和2条越行线,其轨顶上方均设土建排烟风道,纵向长450 m,若仅仅在车站的端头设轨顶排烟机房和设备,则排烟距离长达225 m,且沿风道纵向每间隔一定距离设有排烟口,排烟距离过长,各排烟口阻力难以平衡,轨行区中部的排烟效果较差,不利于烟气的控制。

为了解决这一问题,结合建筑布局及出地面风亭的位置,在车站中部附属用房区增设2处通风机房和排烟风道,将轨顶风道沿纵向均分为4个相互独立的分区,每条分隔后的轨顶风道分别接至站厅层的排烟小室内,然后通过站厅层的排烟风道夹层,连接至排烟设备。分别在车站站厅两端及中部的机房内设4组大型轴流排烟风机,每组2台,每台风机风量62 m3/s,风机与轨顶风道对应。轨顶风道最长排烟距离110 m,最短30 m。

每个区域的轨顶风道在与相应的通风小室连接处均设有电动组合风阀和防火阀,通过开启或关闭电动组合风阀来控制轨行区域的排烟。轨顶排烟系统原理如图4所示。

4 站厅、站台公共区机械排烟系统设计

由于地下空间有限,为了避免过多的风管交叉,设计考虑将公共区的排烟风管与空调系统回风管共用,在通风机房内设置专用排烟设备。

4.1 防烟分区的划分[6-7]

图4 轨顶排烟系统原理

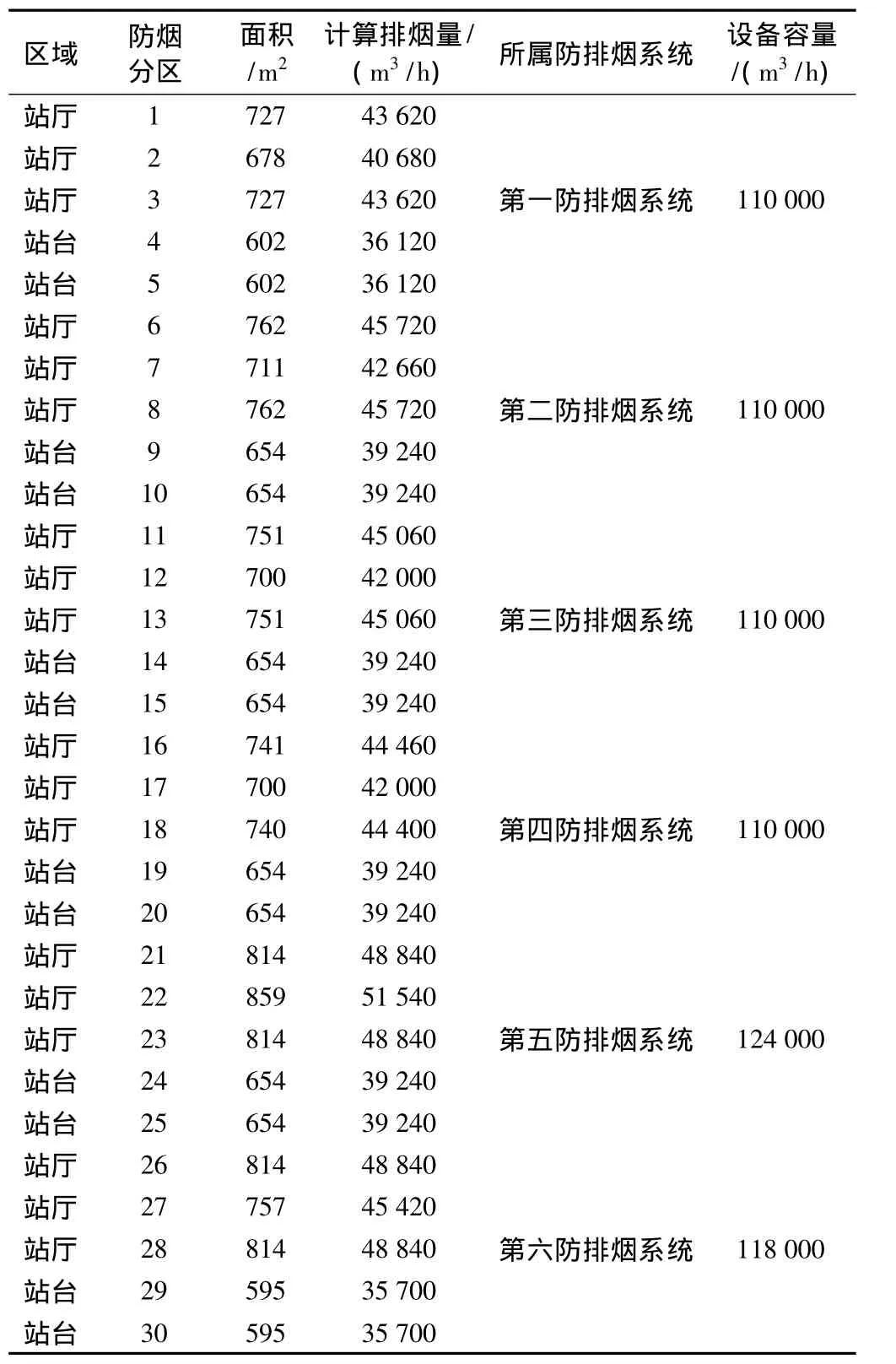

建筑设计中,将地下站厅、站台公共区划分为一个防火分区,如何合理划分防烟分区,有效排除火灾发生后产生的烟气,对于车站内人员安全至关重要。根据消防性能化评估模拟实验分析结果及其提出的新郑机场站站厅及站台的烟控策略及方案,并结合双柱的建筑形式以及所选取的排烟风机的容量不易过大的原则,将站厅层划分为18个防烟分区,每个岛式站台沿纵向划分6个防烟分区,共计30个防烟分区。站厅公共区中部中庭位置四周由防火卷帘分隔,其防排烟系统由本站上部建筑统筹考虑,不在本设计范围内。本地下站站厅公共区与远期规划的城市地铁车站接驳处设置防火卷帘分隔。公共区防烟分区划分及面积见表1。

4.2 站厅、站台公共区机械排烟系统设计

根据站厅、站台所划分的防烟分区及通风机房的具体位置,并兼顾建筑布局的具体特点,公共区共设置6个相对独立的防排烟系统,每个系统负担站厅3个防烟分区和每个岛式站台的1个防烟分区。

《地铁设计规范》(GB50157—2003)规定“地下车站站台、站厅火灾时的排烟量,应根据一个防烟分区的建筑面积按1 m3/(m2·min)计算。当排烟设备负担两个防烟分区时,其设备能力应按同时排除两个防烟分区的烟量配置。”[3,4,11][排烟设备容量按计算排烟量的1.25倍考虑。公共区防排烟设备配置见表1。

公共区排烟管路与空调回排风管路共用,并在管路的适当位置增加电动多叶阀,用于控制管路的开与关[8-9,12]。

由于新郑机杨城际地下站位于GTC航站楼下部,直接出地面的出入口较少,且路径较长,因此,公共区火灾工况下的补风由空调送风系统完成,具体补风模式在第6节阐述。

表1 公共区防烟分区及设备配置

4.3 站厅商业空间机械排烟系统设计

在站厅层公共区的大里程端设置2处商铺(消防性能化研究中,视其为“防火舱”),每处商铺面积90 m2左右,商铺紧邻远期通往地铁的换乘通道。这类商铺火灾荷载较高且相对集中,因此,如何控制这些区域火灾向相邻空间内发生蔓延尤为重要。

根据消防性能化研究结果,每个商铺火灾强度按照6 MW计算,排烟量按不低于40 000 m3/h设计[6]。商铺的排烟系统由商铺所在区域的相邻防烟分区的公共区某一排烟系统负担,当商铺发生火灾时,开启商铺内的排烟系统,初期时将烟气控制在商铺内,当烟气蔓延至公共区时,开启商铺所在区域的排烟系统,同时远端分区的空调系统送风设备机械补风。

5 疏散楼梯间机械防烟设计

5.1 疏散楼梯间设备设置

对新郑城际地下站全站的10处紧急疏散楼梯间均做了机械防烟设计。1、2、4、7号疏散楼梯间位于设备管理用房区域内,分别在附近的空调机房内对应设置机械加压送风机为疏散楼梯间加压送风;3、8、9号疏散楼梯间位于车站主体以外,远离机房,分别在地面出口上部设置屋顶送风机,通过土建风道对楼梯间加压送风;5、6号疏散楼梯间与地面GTC航站楼疏散楼梯间合用,土建送风道由地上楼梯间贯穿至地下楼梯间,机械防烟设备由GTC航站楼设计提供,FAS信息共享。

疏散楼梯间与前室之间隔墙上均设置余压阀,使得防烟楼梯间与前室之间的余压值保持在40~50 Pa[1]。

5.2 加压送风量

5、6号疏散楼梯间与地面GTC航站楼疏散楼梯间合用,但本设计范围内的防烟楼梯间出口位于地下,由于5、6号出口防烟楼梯间正压送风与上部机场合用加压送风机,参考《人民防空工程设计防火规范》6.2.2条“避难走道机械加压送风量应按前室入口门洞风速(0.7 ~1.2)m/s计算确定”,应将加压送风量加大至35 000 m3/h,同时竣工后应进行现场调试,保证前室的风速要求[6-7]。其余楼梯间的加压送风量均为25 000 m3/h[1-2]。

6 地下站与其他交通体间防排烟系统接口划分

6.1 与GTC航站楼接口

新郑机场站GTC航站楼的敞开空间直通城际地下站的站厅层,站厅层发生火灾时,为了避免烟气影响到GTC航站楼,在敞开空间与站厅层交接处设置防火卷帘,站厅层或GTC发生火灾时,防火卷帘均自动落地。

6.2 与地铁接口

城际地下站预留了与远期规划的城市地铁接驳的土建条件,在预留接口处设置防火卷帘,城际地下站站厅层或地铁车站发生火灾时,防火卷帘均自动落地。

7 防排烟系统控制模式

有了完善的防排烟系统布置,还需要在必要的时刻对系统设备发出正确的指令,才能最大化发挥排烟系统的功能,达到预期目的,因此,合理、简捷、完善的防排烟系统控制模式也是防排烟系统设计的关键。本站防排烟设计在同一时间内仅考虑1处(中庭除外)发生火灾[3]。

7.1 站厅公共区火灾工况

站厅公共区(中庭除外)火灾时,FAS系统报警,车站通风空调系统转入火灾工况,关闭车站所有与火灾区域防排烟无关的通风空调设备,联动开启火灾区域的排烟系统和疏散楼梯间加压送风系统,关闭站台公共区送风和排风系统,火灾区域相邻防烟分区的空调送风设备补风,补风量不小于排烟量的50%。

7.2 站厅商业空间火灾工况

站厅商业区火灾时,FAS系统报警,车站通风空调系统转入火灾工况,关闭车站所有与商业区域防排烟无关的通风空调设备,联动开启商业区内的防排烟系统和疏散楼梯间加压送风系统,关闭站台公共区送风和排风系统,开启商铺所在区域的送风设备补风,补风量不小于排烟量的50%。

7.3 站台公共区火灾工况

站台发生火灾时,FAS系统报警,车站通风空调系统转入火灾工况,关闭车站所有与火灾区域防排烟无关的通风空调设备,关闭站台公共区排风系统,联动开启火灾区域的排烟系统和疏散楼梯间加压送风系统,同时开启站厅公共区的送风系统补风。为了保证站台至站厅公共区楼扶梯口部形成不小于1.5 m/s的向下气流,同时开启发生火灾的站台两侧轨顶排风系统辅助排烟。为了增强轨顶排烟风机的辅助效果,考虑将发生火灾的站台每侧屏蔽门每间隔8个门打开1个门[10]。

7.4 轨行区域火灾工况

轨行区域发生火灾时,FAS系统报警,车站通风空调系统转入火灾工况,关闭车站所有与火灾区域防排烟无关的通风空调设备,关闭站厅和站台公共区排风系统,联动开启轨行区域轨顶排烟系统及疏散楼梯间加压送风系统,同时开启站厅公共区的送风系统;需要疏散列车乘客时,开启此轨行区域侧站台的屏蔽门,无乘客疏散要求时,屏蔽门不打开,以防烟气进入站台公共区。

8 结语

随着时代的进步和建筑技术的发展,类似甚至更复杂的综合交通枢纽工程将越来越多。建筑面积大、接口条件多、建筑形式复杂等特点对地下交通枢纽防排烟系统的设计提出了更高要求。在本地下站公共区防排烟系统的设计中,综合考虑建筑布局特点,将站厅和站台公共区划分为6个完全相互独立的防烟区域,分别用6套彼此独立的排烟系统负担排烟;由于地下建筑空间有限,不能独立设置排烟系统专用风管,因此,考虑排烟系统排烟管道与公共区空调通风系统回排风管道共用,能有效节省安装空间,节约土建投资。

站台轨行区总长450 m,结合风井和机房位置,将轨顶风道沿纵向分为4个相互独立区域,并分别配置1套相互独立的排烟系统,有效解决了排风距离过长带来的不利影响,尽可能避免了阻力不平衡造成的各风口排烟量差异过大现象。另外,由于轨行区域是重要保护区,任何异物坠落到轨行区都可能对列车运行安全造成重大影响,因此,为了避免上述危险的发生,轨顶风道全采用混凝土风道代替钢板风道,与中板一次混凝土浇筑完成,完全避免了钢板风管可能坠落而存在的隐患。

综合交通枢纽建筑规模大,现行规范的相关规定不能满足此类建筑的消防设计要求,对于此类超规建筑,国内通常公认的做法是借助消防性能化设计专项评估,以此为依据开展消防设计。本站公共区防排烟系统设计作为车站消防设计的重要组成部分,也是将消防性能化设计评估作为设计依据。设计完成后,进行消防性能化评估模拟实验,结果表明,新郑机场城际铁路地下站公共区的防排烟系统能够满足防排烟的消防设计要求,能够有效保证火灾时乘客及工作人员安全疏散,并为消防人员提供可靠的救灾环境。

[1]中华人民共和国建设部.GB50016—2006 建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2006.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50736—2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[3]中华人民共和国建设部.GB50157—2003 地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.

[4]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50490—2009 城市轨道交通技术规范[S].北京:中国计划出版社,2009.

[5]中铁工程设计咨询集团有限公司.新郑机场站建筑施工图设计[Z].北京:中铁工程设计咨询集团有限公司,2012.

[6]上海泰孚建筑安全咨询有限公司.新郑机场站消防性能化设计评估报告[Z].上海:上海泰孚建筑安全咨询有限公司,2013.

[7]中国建筑科学研究院建筑防火研究所建研防火设计性能化评估中心有限公司.新郑机场站消防性能化设计复核评估报告[Z].北京:中国建筑科学研究院建筑防火研究所,2013.

[8]苏立勇.地铁车站防排烟系统设计刍议[J].暖通空调,2005(8):91-93.

[9]姚斌,左剑,李元洲,黄平.某复合型地铁车站站台防排烟方案研究[J].火灾科学,2006(7):172-174.

[10]孙路.带屏蔽门的地铁站通风兼排烟系统问题探讨[J].铁道标准设计,2006(7):94-96.

[11]万礼传.地铁消防中排烟量的分析计算[J].制冷,2007(6):69-72.

[12]祝岚,王奕然,肖泽南.地铁公共区及隧道防排烟系统研究[J].机电工程,2006(6):78-81.