丹东站雨棚区接触网布置方案研究

2014-05-28郭雅婕李文豪崔艳龙

郭雅婕,李文豪,崔艳龙

0 引言

高速铁路车站、自然风景区段应考虑人文、地域的特点,依据平衡、形状、形式、色彩、运动等要素,进行接触网与整体系统协调的景观设计,尤其在进行大、中型车站接触网平面布置设计时,应高度重视车站景观,原则上不允许在站台上立柱,尽量利用车站路基外侧或在线间距较大的线间立柱,或与雨棚柱合建;同一车站站台范围内的支柱类型原则统一。

1 丹东站基本情况

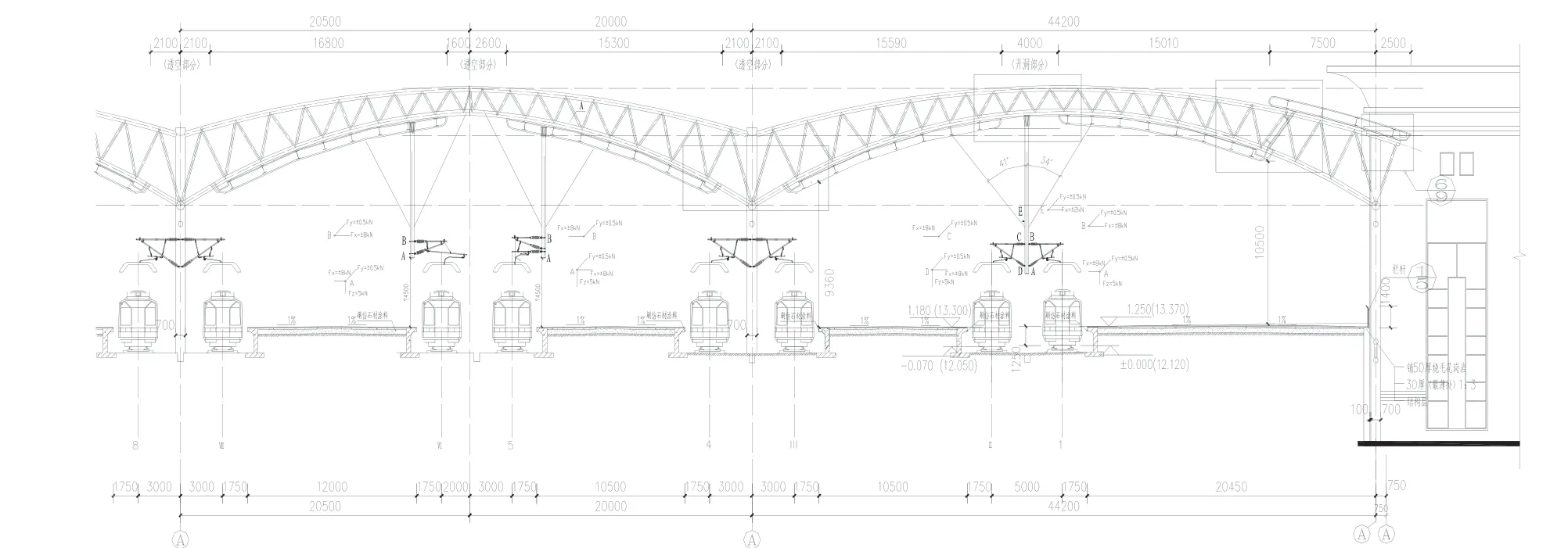

丹东站为沈丹客运专线的终端站,同时也是中朝铁路联运的口岸站。一、二、三站台上方既有雨棚及新建四、五站台上方雨棚均为无柱雨棚,结构形式为刚桁架结构,拱形屋面最高点距离站台面高度约14 m,新建雨棚与既有雨棚无结构联系,之间设一道变形缝。

如图1所示,1、Ⅱ、III、4、5 股道上方为既 有雨棚,Ⅵ、Ⅶ、8、9 股道上方为新建雨棚,既有雨棚与接建雨棚之间的接缝在5、Ⅵ股道上方。其中,1、Ⅱ股道线间距为5 m,III、4 股道线间距为6 m,5、Ⅵ股道线间距为5 m,Ⅶ、8 股道线间距为6 m,9、10 股道线间距为6 m,III、4 股道间为既有雨棚柱,Ⅶ、8 股道间为接建雨棚柱。

作为改扩建既有站,丹东站站内采用有砟轨道,客场无货运业务,并且是边境站及沈丹客专终点站,站内无通过列车,进站列车速度低,咽喉区道岔采用12 号,侧向通过速度50 km/h。

2 接触网支柱侧面限界相关要求

《铁路电力牵引供电技术规范》规定:直线区段,接触网支柱内缘至邻近线路中心线在轨面高度处的距离通过超限货物列车的正线或站线必须大于2 440 mm,不通行超限货物列车的站线必须大于2 150 mm,曲线区段,应按照《标准轨距铁路建筑限界》的规定加宽。

《高速铁路设计规范》规定:正线与相邻到发线间设有接触网时,正线与相邻到发线间的线间距为L= 3 100 + 接触网柱宽 + 2 500= 5 600 + 接触网柱宽。困难条件下,接触网柱边缘至线路中心的距离,位于正线一侧不应小于2 500 mm,位于站线一侧不应小于2 150 mm。

《铁路技术管理规程》规定:客运专线铁路正线与相邻到发线线间设接触网柱时,线间最小距离为L= 2 700 + 接触网柱宽 + 2 500= 5 200 + 接触网柱宽。

综上,不同的规程、规范对不同情况下接触网支柱侧面限界的规定不同,因此,在项目实施过程中,在保证运营安全的前提下,应合理选取限界值。

图1 丹东站站台区雨棚剖面图

3 雨棚区接触网布置方案比选

为合理确定丹东站站台雨棚区接触网布置方案,结合丹东站现状,对不同股道的接触网悬挂形式进行分析,III 和4 股道间、Ⅶ和8 股道间线间距均为6 m,线间设置雨棚柱,采用接触网与雨棚柱合建方案;1 和Ⅱ股道间、5 和Ⅵ股道间线间距均为5 m,结合不同规范的要求,共选取了下述4种方案进行研究比选。

3.1 软横跨方案

图2 软横跨方案示意图

3.1.1 方案说明

如图2所示,分别利用基本站台外侧、III 和4股道间、Ⅶ和8 股道间的雨棚柱安装两组软横跨上、下部定位绳,横承力索固定在雨棚上部结构梁上,软横跨为横承力索不带电、上下部定位绳带电的装配形式,站台上方区域采用13 节点,同时设置吊线,上下部定位绳在一侧均装设弹簧补偿器,另一侧设调整螺栓。软横跨上的各绝缘子均采用重量轻的复合绝缘子,颜色宜与周围环境协调。

3.1.2 优缺点分析

软横跨方案有效利用雨棚柱,不需在1 和Ⅱ股道间、5 和Ⅵ股道间立接触网支柱,不存在接触网支柱限界的问题;但由于横承力索及上、下部定位绳须跨越站台,站台上视觉效果较差。

3.2 无柱雨棚下垂吊柱安装腕臂方案

图3 无柱雨棚下垂吊柱安装腕臂方案示意图

3.2.1 方案说明

如图3所示,由于1 和Ⅱ股道上方雨棚为整体结构,在雨棚上安装倒立柱,采用斜拉线加固,在倒立柱上双侧悬挂1、Ⅱ股道接触网。

5 股道上方为既有雨棚、Ⅵ股道上方为接建雨棚,由于新旧雨棚未连接在一起,考虑分别在既有雨棚和接建雨棚上安装倒立柱,采用斜拉线加固,分别悬挂5、Ⅵ股道上方接触网。

3.2.2 优缺点分析

吊柱方案有效利用雨棚钢结构,不需在1 和Ⅱ股道间、5 和Ⅵ股道间立接触网支柱,不存在接触网支柱限界的问题;但由于5、Ⅵ股道上方吊柱分别位于三、四站台上,视觉效果较差;雨篷拱形屋面最高点距离站台面高度约14 m,需安装10 m 多长的吊柱,为后期的检修维护带来困难;且安装吊柱后,在极端条件下,5、Ⅵ股道上方雨棚的振幅最大达到100 mm,虽能基本满足导线高度要求,但稳定性稍差。

3.3 线间距5 m 立柱方案

3.3.1 方案说明

(1)接触网方案。1、Ⅱ股道间和5、Ⅵ股道间线间距均为5.0 m,在股道间设置接触网H 形钢柱,同时增设接触网支柱基础及拉线基础。5 m 线间距立H 形钢柱时,采用双肩悬挂安装方式。

接触网支柱限界分析如下:

a.直线段,所需线间距为2 440 + 2 150 + 280= 4 870 mm<5 000 mm(支柱可选用GH280B)。

b.5、Ⅵ股道在站台的朝鲜方向线间距为 5 080 mm,曲线半径均为800 m,不设置超高,根据曲线上基本建筑限界加宽办法,线间距为2 440 + 2 150 + 50.625 + 55 + 280= 4 975.625 mm< 5 080 mm(支柱可采用GH280B)。

c.5、Ⅵ股道在站台的沈阳方向线间距为 5 190 mm,其中5 股道曲线半径为400 m,超高设置为20 mm,Ⅵ股道曲线半径为800 m,超高设置为55 mm,根据曲线上基本建筑限界加宽办法,线间距为2 440 + 2 150 + 101.25 + 53.4 + 55 + 280=5 079.65 mm<5 190 mm(支柱可采用GH280B)。

d.1、Ⅱ股道在站台的沈阳方向线间距为 5 022 mm,曲线半径均为600 m,超高设置均为 15 mm,根据曲线上基本建筑限界加宽办法,线间距为2 440 + 2 150 + 67.5 + 40 + 73.4 + 240=5 010.9 mm<5 022 mm(支柱可采用GHS240B)。

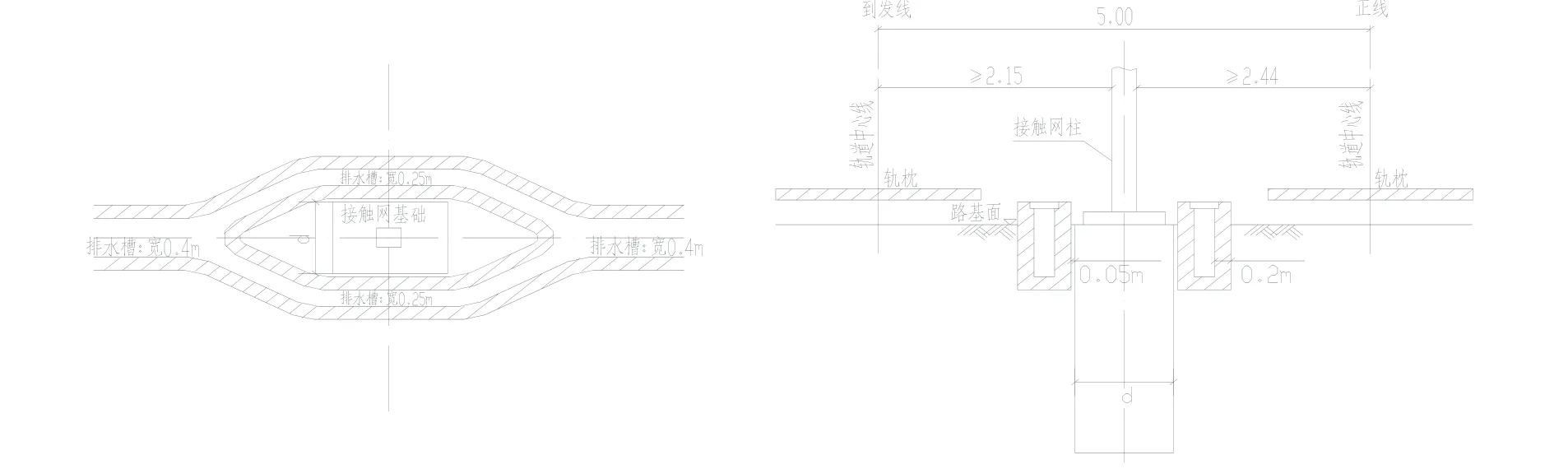

(2)站场方案。线间增设接触网支柱基础时,需在基础施工时改移部分设置于1、Ⅱ股道和5、Ⅵ股道间的排水沟,如图4所示。

3.3.2 优缺点分析

根据以上分析可知,无论直线还是曲线上,均满足《高速铁路设计规范(试行)》和《铁路电力牵引供电技术规范》中对限界的要求。但不满足《铁路技术管理规程》中关于正线与相邻到发线线间立柱时线间最小距离“5 200 + 结构宽”的规定。

3.4 线间距5.5 m 立柱方案

3.4.1 方案说明

1 股道向基本站台侧拨道0.5 m,Ⅵ股道向4站台拨道0.5 m,基本站台宽度减至19.5 m,4 站台减至11.5 m。

改移股道后,1、Ⅱ股道间和5、Ⅵ股道间分别设置支柱,线间距调整为5.5 m 后均能满足限界要求。同时接触网基础施工时,需改移部分设置于1、Ⅱ股道和5、Ⅵ股道间的排水沟,如图4所示。

图4 排水沟改移后与接触网基础的位置关系示意图

3.4.2 优缺点分析

该方案既能满足《高速铁路设计规范(试行)》和《铁路电力牵引供电技术规范》对限界的要求,又能满足《铁路技术管理规程》中正线与相邻到发线间立柱时线间最小距离“5 200 + 结构宽”的规定;但改建站台和股道拨移工程量较大。

3.5 4 种方案投资分析

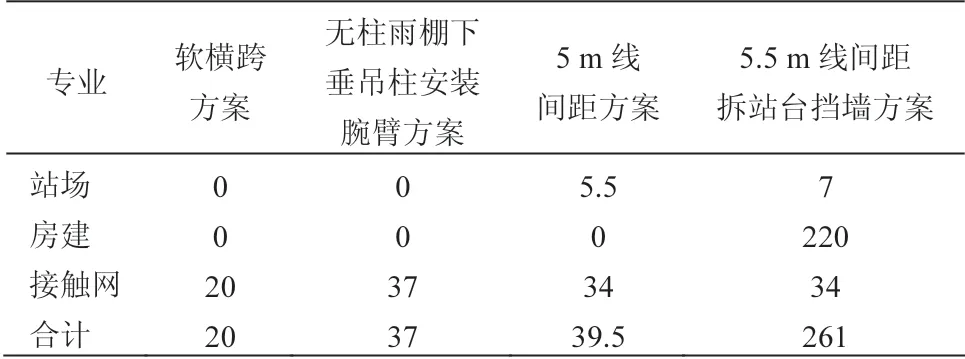

上述4 种方案投资比较如表1所示,可以看出:拆站台挡墙方案投资较多,且涉及既有工程废弃,可行性较差;软横跨、吊柱、5 m 线间立柱方案投资差别不大。

表1 4 种方案投资比较表 单位:万元

4 结论及建议

综上所述,本文得出如下结论及建议:

(1)从景观性和稳定性等方面综合分析比选,丹东站接触网布置最终采用5 m 线间立柱方案。

(2)根据3.3.2 节分析,5 m 线间立柱方案经建设、运营各方认可后,报上级主管部门核备并实施,该方案对后续类似景观要求严格的车站接触网设计具有一定的指导意义。

(3)建议主管部门对各类规程规范进行梳理,以合理性和实用性为原则确定接触网支柱侧面限界值,避免项目实施过程中出现规范矛盾的情况。

[1]TB 10009-2005.铁路电力牵引供电设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[2]铁路技术管理规程/中华人民共和国铁道部编[S].北京:中国铁道出版社,2006.

[3]中华人民共和国铁道部.高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2010.