城市固体废物处理处置设施恶臭污染评估指标体系研究

2014-05-13陆文静王洪涛段振菡北京师范大学环境学院北京100875清华大学环境学院北京100084

赵 岩,陆文静,王洪涛,段振菡(1.北京师范大学环境学院,北京 100875;.清华大学环境学院,北京100084)

城市固体废物处理处置设施恶臭污染评估指标体系研究

赵 岩1*,陆文静2,王洪涛2,段振菡2(1.北京师范大学环境学院,北京 100875;2.清华大学环境学院,北京100084)

基于恶臭物质的嗅阈值,建立了针对城市固体废物处理处置设施的恶臭污染评估指标体系,重点包括基于阈稀释倍数的理论臭气浓度及其计算方法,指标恶臭物质的筛选方法,以及反映嗅觉感受的臭气指数及其计算方法等.并通过生活垃圾填埋场和中转站恶臭物质监测结果,展示了该指标体系在固体废物处理设施恶臭污染评估中的应用,为恶臭污染的预测,模拟与评估提供了定量化的科学方法.

恶臭污染;评估指标;阈稀释倍数;嗅阈值;固体废物处理

我国城市固体废物的产生量逐年增加,2011年全国城市生活垃圾清运量为1.64亿t[1],而餐厨废物年产生量已达到3000万t以上,污水厂污泥每年产生量也近4000万t(含水率80%).这些城市固体废物通常具有有机物含量高、含水率高等特点,特别是含有淀粉、蛋白、油脂等易腐败的有机质,在收集、转运、贮存、生化处理、填埋等处理处置过程中均会产生大量恶臭气体.

恶臭是各种气味(异味)的总称,凡是能产生令人不愉快感觉的气体通称恶臭气体.恶臭气体是对人体健康和感官刺激产生直接影响的重要污染物,严重影响人群感受、人体健康和环境安全[2].垃圾中转站、填埋场、堆肥厂、含焚烧厂的综合处理场及污水厂污泥处理设施等,均是城市恶臭的重要污染源,屡遭公众投诉甚至造成公众事件,也是恶臭相关研究的重点[3-5].

我国现行的《恶臭污染物排放标准(GB 14554-1993)》[6]控制的恶臭物质只有8种,即氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯.但相关研究表明,生活垃圾产生的恶臭物质多达4000余种,分为含硫化合物、含氮化合物、卤素及衍生物等五大类.Schuetz等[7]和Dincer等[8]分别在生活垃圾填埋场中检出37种和 53种恶臭物质,王连生等[9]在生活垃圾转运站、焚烧厂、填埋场等不同处理设施检测出的嗅味物质多达 94种.张红玉等[10]在生活垃圾堆肥过程中检测到50种恶臭物质.

鉴于恶臭污染带来的不良影响,日本、美国等发达国家均投入了对恶臭检测、控制、评价、法规等方面的研究.目前,恶臭污染方面的研究大多针对污水处理厂、垃圾填埋场及家禽养殖场屠宰厂等场所的恶臭污染,重点考虑其对周边居民及环境的影响[11-14].

恶臭物质种类众多,影响程度不一,对其进行监测、控制和影响评估带来了极大困难.对恶臭污染进行科学评估,是更有针对性地建立其监测和控制技术的重要前提,国内研究者在这一领域也开展了大量工作,但尚未形成系统科学的评估方法[15-16].固体废物处理处置设施恶臭物质种类更加复杂、影响人群更大,对其进行定量化评估更加困难.本研究针对城市固体废物处理处置设施,建立其恶臭污染评估指标体系,能够为相关设施的恶臭污染评估、监测、模拟和控制奠定理论基础.

1 恶臭污染的表征参数

恶臭物质主要刺激人的嗅觉器官,主要有以下几项基本参数对其进行表征,是恶臭污染评估指标体系建立的基础.

1.1 嗅阈值

针对某种恶臭物质,能够引起嗅觉的最小物质浓度称为嗅阈值.一般分为以下两种:检知阈值:是指能够勉强感到有气味而很难辨别种类时的物质浓度;确认阈值:是指能够准确辨别出是什么气味时的物质浓度.如非特别指明,通常所说的嗅阈值是指检知阈值.

本研究调研总结了美国环保署(US EPA)和日本环保署(JP MOE)对恶臭物质嗅阈值的研究成果[17-18],明确了262种常见恶臭物质的嗅阈值,篇幅所限在表1中列出其中有代表性的32种恶臭物质的嗅阈值.可以看出,美国环保署和日本环保署提供的部分恶臭物质的嗅阈值数据存在一定差异,主要由于其分别采用嗅觉分析仪和三点比较式臭袋法.由于我国对恶臭物质标准分析方法与日本相同,因此在嗅阈值有差异时推荐使用日本环保署的测定值.

1.2 臭气浓度与臭气强度

臭气浓度是指用清洁空气稀释恶臭样品直至样品无味时所需的稀释倍数.臭气浓度与恶臭物质的浓度不同,前者采用稀释倍数的方法表征恶臭污染对人的嗅觉刺激程度;而恶臭物质浓度是表征单位体积空气中恶臭物质质量的物理量.

臭气强度指恶臭气体在未经稀释时对人体嗅觉器官的刺激程度,我国一般采用六级强度测试法,表示数字为0~5,其中0级为无臭,臭气越浓烈,数字越大[2].

表1 典型恶臭物质的嗅阈值Table 1 Odor threshold of typical odorants

1.3 阈稀释倍数

阈稀释倍数是指恶臭气体中某种恶臭物质的物质浓度除以该成分的嗅阈值浓度所得结果.阈稀释倍数的意义在于:混合恶臭气体中,恶臭物质的阈稀释倍数越高,其在臭气中的贡献值就越大,因此,造成该臭气污染的主要物质不是物质浓度最高的恶臭物质,而是阈稀释倍数最大的恶臭物质.

2 恶臭污染的评估指标体系

关于臭气浓度与阈稀释倍数的关系,目前有两种计算方法:一是认为恶臭气体的臭气浓度,等于各成分的阈稀释倍数的总和,简称总和模型法,臭气浓度=Σ(各成分阈稀释倍数);另一种认为恶臭气体的臭气浓度等于各成分的阈稀释倍数的最大值,简称最大值模型法,臭气浓度=Max(各成分阈稀释倍数).通常在恶臭污染控制工程中,更关注后者.

由于臭气浓度是嗅觉方法判定的物理指标,受测试人员等不确定因素影响较大,但能够更直接地反映嗅觉感受;而阈稀释倍数是通过数学计算的物理指标,科学性和准确性更高,但可能与嗅觉感受不完全一致.臭气浓度需实际采样并测定,难以直接应用于相关预测、模拟或评估;而阈稀释倍数则可基于嗅阈值建立其与物质的浓度间的线性关系,能够应用于恶臭物质的产生、迁移、扩散的预测、模拟和评估.因此,本研究提出建立基于阈稀释倍数的恶臭污染评估指标体系.

2.1 恶臭污染评估指标

本研究提出,采用阈稀释倍数作为单一恶臭物质的污染评估指标,其计算方法如式(1):

式中:iD为第 i种恶臭物质的阈稀释倍数,无量纲;iC为第 i种恶臭物质的物质浓度,×10-6或 mg/L;为第i种恶臭物质的嗅阈值, ×10-6或 mg/L.

采用基于阈稀释倍数的理论臭气浓度作为恶臭污染的综合评估指标,其计算方法综合了总和模型法和最大值模型法,具体方法如下:

(1) 对于某样品中的全部恶臭物质,记为m种,分别测定其物质浓度 Ci;

(3) 忽略阈稀释倍数 Di<1的恶臭物质,大量研究表明阈稀释倍数低于 1的物质几乎不造成恶臭污染;

(4) 对于阈稀释倍数 Di≥1的恶臭物质,按照阈稀释倍数由大到小排序,分别记为 D1~ Dm;

(5) 从阈稀释倍数最大值 D1开始,比较相邻恶臭物质的阈稀释倍数 Di与 Di+1,直至n+1项与第n项比值<5%时停止;

(6) 对前n项恶臭物质的阈稀释倍数做总和模型法,如式(2)所示,即得到样品的理论臭气浓度 OUT.

利用这一方法确定的理论臭气浓度,一方面考虑了阈稀释倍数较大的恶臭物质对恶臭污染的贡献,另一方面其与恶臭物质的浓度呈线性关系,可替代数十甚至上百种恶臭物质的浓度,参与恶臭污染的迁移、扩散等预测与模拟的计算.此外,作为一项恶臭污染的综合评估指标,能够实现不同样品间恶臭污染水平的定量化比较,为恶臭污染的对比评估提供科学依据.

2.2 指标恶臭物质

除对恶臭污染的贡献之外,污染物的浓度与健康毒性也是恶臭污染评估的重要方面,因此,以对恶臭污染的贡献作为确定核心指标恶臭物质的依据,而以物质的浓度和健康毒性作为确定辅助指标恶臭物质的依据,从而全面覆盖相关的重要污染物.

2.2.1 核心指标恶臭物质 对于单一臭气样品,确定其核心指标恶臭物质的方法与理论臭气浓度计算方法的1~5步相同,选定的前n项恶臭物质即为该样品的核心指标恶臭物质.

而对于确定某城市固体废物处理处置设施的核心指标恶臭物质,本研究提出如下方法:

(1) 对该处理设施的恶臭污染源进行具有统计意义的采样或在线监测(如一年内四季各 1次,每次3组样品);

(2) 利用前文所述方法确定每组样品的指标恶臭物质;

(3) 统计全部样品中核心指标恶臭物质的出现频次iP,并由大到小排序,选择出现频次最高的j种恶臭物质(通常可令j≤6,特殊情况j≤10),作为该设施的核心恶臭物质.

2.2.2 辅助指标恶臭物质 辅助指标恶臭物质主要包括物质浓度和健康毒性两方面.

物质浓度方面,与核心指标恶臭物质筛选方法类似,对于单一臭气样品,选定物质浓度由大到小的前10项恶臭物质作为该样品的浓度指标恶臭物质;对于某固体废物处理处置设施,在样品监测基础上,选定浓度指标恶臭物质出现频次最高的j种恶臭物质(通常可令j≤6,特殊情况j≤10),作为该设施的浓度指标恶臭物质.

健康毒性方面,对于单一臭气样品,选择检出物质中被列入《国家污染物环境健康风险名录》[19]中的恶臭物质作为该样品的毒性指标恶臭物质;对于某固体废物处理处置设施,在样品监测基础上,选定毒性指标恶臭物质出现频次最高的 j种恶臭物质(通常可令 j≤6,特殊情况 j≤10),作为该设施的毒性指标恶臭物质.

在确定了某类固体废物处理处置设施的核心和辅助指标恶臭物质后,一方面可以指导该设施后期运行更有针对性的开展恶臭污染物监测,另一方面能够为同类处理处置设施的恶臭污染预测与预评估提供定量化参考.

2.3 综合臭气指数

根据韦伯—费希纳公式,人的嗅觉感觉与恶臭物质的刺激量的对数成正比[2],如式(3).

式中: S为感觉强度; R为刺激强度; k为常数.

因此,本研究提出,将2.1节计算获得的理论臭气浓度进行指数化,以反映恶臭污染对人类嗅觉感觉的影响.综合臭气指数(N)的计算方法如式(4):

综合臭气指数一方面可以减少以理论臭气浓度作为评估指标时的数值误差,另一方面更适合反映人类对恶臭污染的嗅觉感觉.

3 恶臭污染评估指标体系在固体废物处理处置设施中的应用实例

以某生活垃圾卫生填埋场和某生活垃圾中转站为例,通过对其作业面和卸料坑采样,并利用气相色谱—质谱联用仪分析测定各样品中恶臭物质的浓度.其中,现场采样利用 SOC-01 型采样装置和聚酯材料采样袋进行“肺法”采样,样品分析委托国家环境保护恶臭污染控制重点实验室(天津)利用气相色谱—质谱联用仪分析,包括Entench7100型预浓缩仪、Agilent7890A型气相色谱仪和 Agilent5975C 型质谱仪,搭配DB-5ms,60m×0.32mm×1.0µm型色谱柱,可获得119种恶臭物质的定性分析和物质浓度的定量结果.进而基于 1.1节提供的嗅阈值,计算其阈稀释倍数,并根据2.1~2.3节提出的评估指标体系进行恶臭污染评估,分别作为单一样品和处理设施的应用实例.

3.1 某生活垃圾填埋场单一样品恶臭污染评估

对某生活垃圾卫生填埋场作业面的恶臭物质进行了全年采样监测,以其中春季某样品监测结果为例,其恶臭物质浓度以及相应物质的嗅阈值和阈稀释倍数如表2所示.由表2可以看出,在该填埋场作业面上共检出30种恶臭物质,其中2-甲基丁烷、丁烷等物质的浓度虽然较高,但由于其嗅阈值也较高(分别为 1.5×10-6和 1200× 10-6),其阈稀释倍数均<1.根据阈稀释倍数由大到小排序,阈稀释倍数>1的物质共有4种,分别为甲硫醇、硫化氢、二甲二硫醚和二甲基硫醚,根据2.1节提出的筛选方法,4种物质相邻两者的阈稀释倍数相差均>5%.因此,四者均为该样品的核心指标恶臭物质,根据式(2)四者阈稀释倍数之和即作为该样品的理论臭气浓度,其值为 1223.454,根据式(4)该样品的臭气指数为 30.876.根据恶臭物质的浓度排序,确定该样品的浓度指标恶臭物质包括:2-甲基丁烷、丁烷、丙烯、二甲二硫醚、硫化氢、甲硫醇、甲苯、2-丁酮、二甲基硫醚、乙酸乙酯.对比《国家污染物环境健康风险名录》[19],确定该样品的毒性指标恶臭物质包括:甲苯、二氯甲烷、间二甲苯、乙苯、苯、四氯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、对-二氯苯、三氯乙烯.

表2 某填埋场作业面恶臭物质浓度及阈稀释倍数Table 2 Concentrations and dilution multiples of odorants from a landfill

根据监测结果可以看出,因硫化物的嗅阈值通常较低,且在填埋场作业面有一定浓度的释放,成为造成填埋场作业面恶臭污染的主要污染物.各种苯系物虽然总体释放浓度相对较低,但由于其具有一定人体毒性,也应作为填埋场作业面的重点关注污染物.

3.2 某生活垃圾中转站长期恶臭污染评估

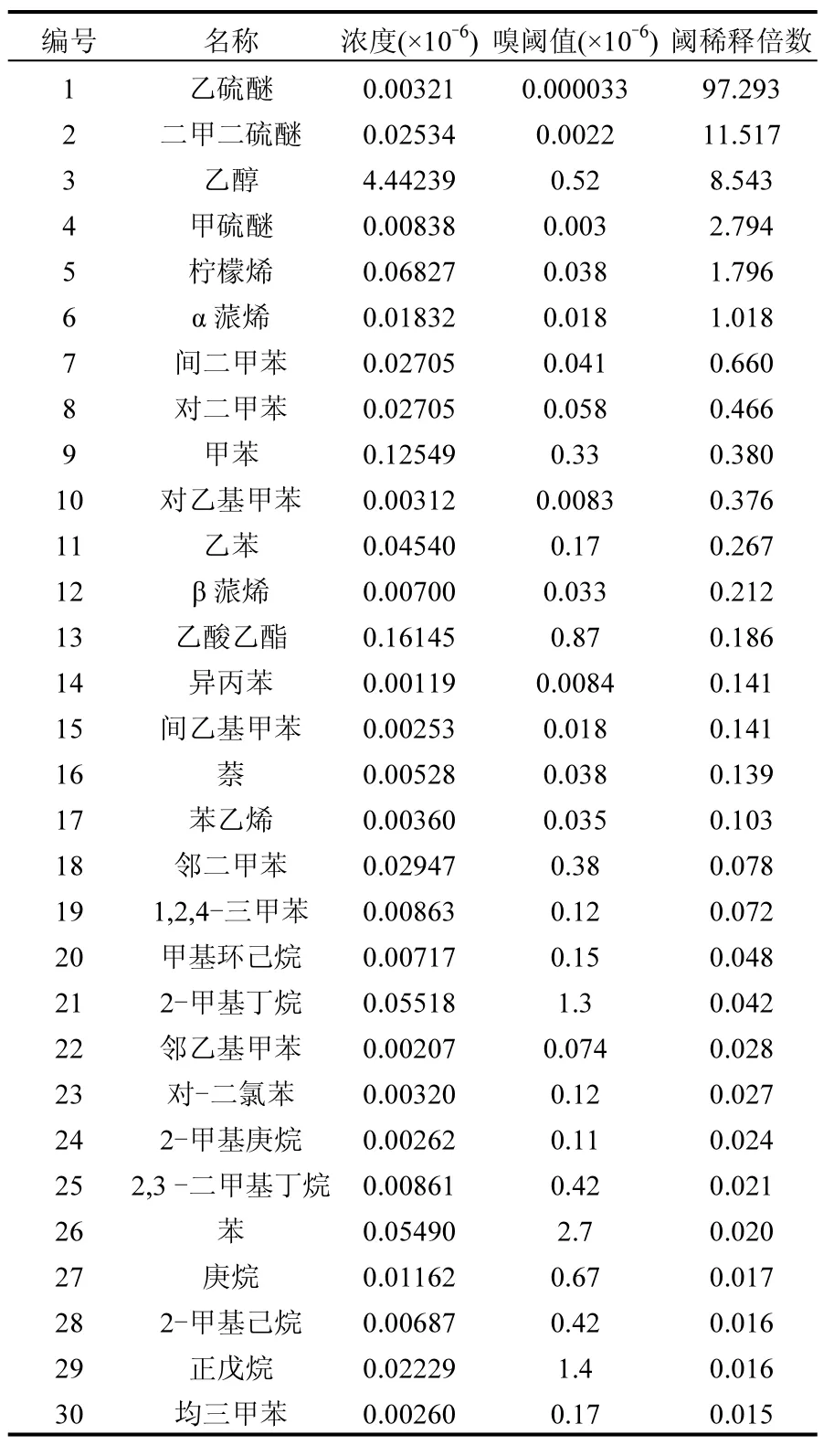

对某生活垃圾中转站各工艺环节的恶臭物质进行了全年采样监测,四季各一次,监测与样品分析方法同前.每次采样点包括垃圾倾倒车、卸料坑、压缩车间、压缩出口、垃圾运输车等工艺环节,共获得 20组监测数据.以其中冬季卸料坑监测结果为例,其恶臭物质浓度以及相应物质的嗅阈值和阈稀释倍数如表3所示.

表3 某中转站卸料坑恶臭物质浓度及阈稀释倍数Table 3 Concentrations and dilution multiples of odorants from a dumping pit in a transfer station

根据监测结果,该样品中共检测出50种恶臭物质(仅列出30种),其中根据阈稀释倍数筛选的核心指标恶臭物质为乙硫醚、二甲二硫醚、乙醇、甲硫醚、柠檬烯和α蒎烯六种物质,根据式(2)确定其理论臭气浓度为 122.961,根据式(4)该样品的臭气指数为 20.885.上述结果与 3.1节填埋场某样品评估结果相比可以看出,在中转站该样品中核心指标恶臭物质种类更多,但并未检出甲硫醇、硫化氢等填埋场常见恶臭物质,而是以乙硫醚、乙醇、柠檬烯等替代.同时填埋场样品的理论臭气浓度约为中转站样品的10倍,表明其恶臭污染相对更加严重,但臭气指数仅为 1.5倍,在人类嗅觉感觉上的差异相对较小.上述结果表明不同垃圾处理设施在恶臭物质排放特征上存在明显差异,收集与中转运输进行于生活垃圾的初期降解阶段,且尚未达到完全厌氧条件,垃圾降解中的污染物释放表现了浓度较低、种类更多的特点

,

本研究提出的固体废物处理处置设施恶臭污染评估指标体系,为恶臭污染的预测与评估提供了定量化的科学方法.基于嗅阈值建立的物质浓度和阈稀释倍数的线性关系,反映了不同物质对恶臭污染贡献程度的差异,以理论臭气浓度作为综合指标替代数十甚至上百种的物质浓度,能够直接应用于恶臭物质迁移扩散的预测、模拟和评估,实现了不同恶臭污染水平的定量化比较.同时利用臭气指数反映恶臭污染的嗅觉感受水平,并提供了筛选核心和辅助指标恶臭物质的方法,为指导相关设施的恶臭污染预测和监测提供了重要的科学支撑.

然而,本研究提出的恶臭污染评估指标体系仍有部分问题有待讨论.首先,理论臭气浓度的计算方法综合了最大值模型法和总和模型法,忽略了不同恶臭物质之间存在的协同或拮抗作用.但已有研究表明,恶臭物质之间的协同和拮抗作用过于复杂,目前尚无可靠的科学规律或结论,因此本研究中以最大值线性叠加为基本假设是可以接受的.

其次,本研究提出的理论臭气浓度与国标(GB/T 14675-93)规定的三点比较式臭袋法[20]测定的臭气浓度存在一定差异.一方面理论臭气浓度由物质浓度直接计算获得,较嗅辨人员辨识更加客观;另一方面根据韦伯—费希纳理论,人的嗅觉感觉与恶臭物质的刺激量的对数成正比,在本研究中提出以臭气指数作为嗅觉指标,更贴近人类嗅觉感觉.

最后,本研究提出的指标体系,有赖于科学的恶臭物质嗅阈值数据清单,除美国及日本环保署但以乙硫醚、二甲二硫醚为代表的硫化物仍是重点污染物.

此外,生活垃圾处理处置设施的恶臭污染释放与气候条件有关,利用对中转站不同季节不同工艺环节监测获得的20组数据,可根据2.2节提出的指标恶臭物质确定方法,筛选出该固体废物处理设施的核心和辅助指标恶臭物质,列入表4.

表4 某生活垃圾中转站核心与辅助指标恶臭物质Table 4 Primary and auxiliary indicators of odorants from a municipal solid waste transfer station

对20组样品中浓度最高的物质出现频次进行排序,明确丙烷、乙醇、丁烷等物质为浓度指标物质,是生活垃圾中转站中释放频率和浓度相对较高的恶臭物质.然而,由于其嗅阈值不同,其对恶臭污染的贡献也不同.对阈稀释倍数>1的恶臭物质出现频次进行排序,明确二甲二硫醚、乙醇、乙硫醚、甲硫醚等物质作为核心指标物质,是生活垃圾中转站中释放频率和恶臭贡献相对较高的重点物质,可以作为该类生活垃圾处理处置设施恶臭污染常年监测的指导.而填埋场中主要释放的甲硫醇、硫化氢,并不是中转站恶臭污染的核心指标物质.

此外,对于列入《国家污染物环境健康风险名录》[19]的有毒有害物质,仅有少量甲苯、二氯甲烷、苯、萘等被检出.综合上述分析可见,生活垃圾中转站应重点关注有机硫化物、乙醇和小分子烷烃等物质的产生与释放.

4 关于恶臭污染控制指标的讨论

之外,我国国家环境保护恶臭污染控制重点实验室也在嗅阈值测定方面开展了大量工作,能够为恶臭污染评估指标体系的应用提供有力支撑.

5 结论

本研究基于恶臭物质的嗅阈值,建立了针对城市固体废物处理处置设施的恶臭污染评估指标体系.该指标体系由基于阈稀释倍数的理论臭气浓度及其计算方法、指标恶臭物质的筛选方法、以及反映嗅觉感受的臭气指数及其计算方法等构成.利用该指标体系对生活垃圾填埋场和中转站恶臭物质监测结果进行研究,明确了不同处理处置设施恶臭污染水平及指标恶臭物质,证明了其在固体废物处理设施恶臭污染评估中的适用性,为恶臭污染的预测、模拟与评估提供了定量化的科学方法.

[1] 中华人民共和国国家统计局,2012年统计年鉴 [M]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/html/L1220C.HTM.

[2] 沈培明,陈正夫,张东平.恶臭的评价与分析 [M]. 北京:化学工业出版社, 2005:2-8.

[3] Zhang Y, Yue D, Liu J, et al. Release of non-methane organic compounds during simulated landfilling of aerobically pretreated municipal solid waste [J]. Journal of Environmental Management, 2012,101:54-58.

[4] Schauberger G, Piringer M, Knauder W, et al. Odour emissions from a waste treatment plant using an inverse dispersion technique [J]. Atmospheric Environment, 2011,45(9):1639-1647.

[5] Scaglia B, Orzi V, Artola A, et al. Odours and volatile organic compounds emitted from municipal solid waste at different stage of decomposition and relationship with biological stability. Bioresource Technology, 2011,102(7):4638-4645.

[6] GB14554-1993 恶臭污染物排放标准 [S].

[7] Schuetz C, Bogner J, Chanton J, et al. Comparative oxidation and net emissions of methane and selected mon-methane organic compounds in landfill cover soils [J]. Environmental Science and Technology, 2003,37(22):5150-5158.

[8] Dincer F, Odabasi M, Muezzinoglu A. Chemical characterization of odorous gases at a landfill site by gas chromatography-mass spectrometry [J]. Journal of Chromatography A, 2006,1122(1/2): 222-229.

[9] 王连生,王 亘,韩 萌,等.天津市城市垃圾臭气成分谱 [J]. 城市环境与城市生态, 2009,(2):19-23.

[10] 张红玉,李国学,杨青原.生活垃圾堆肥过程中恶臭物质分析 [J].农业工程学报, 2013,29(9):192-199.

[11] Capelli L, Sironi S, Del Rosso R, et al. Predicting odour emissions from wastewater treatment plants by means of odour emission factors [J]. Water research, 2009,43(7):1977-1985.

[12] Agus E, Zhang L, Sedlak D. A framework for identifying characteristic odor compounds in municipal wastewater effluent [J]. Water research, 2012,46(18):5970-5980.

[13] Saral A, Demir S, Yildiz S. Assessment of odorous VOCs released from a main MSW landfill site in Istanbul-Turkey via a modelling approach [J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 168(1):338-345.

[14] Rumsey I, Aneja V, Lonneman W. Characterizing non-methane volatile organic compounds emissions from a swine concentrated animal feeding operation [J]. Atmospheric Environment, 2012,47: 348-357.

[15] 李伟芳.国内恶臭污染物优先控制的筛选研究 [J]. 上海环境科学, 2012,31(1):1-4.

[16] 张 欢,包景岭,王元刚.恶臭污染评价分级方法 [J]. 城市环境与城市生态, 2011,24(3):37-38,42.

[17] EPA U.S. Reference guide to odor thresholds for hazardous air pollutants listed in the clean air act amendments of 1990 [R]. Washington, DC, 1992.

[18] Nagata Y. Measurement of odor threshold by triangular odor bag method [R]. Japan Ministry of the Environment, Tokyo, 2003.

[19] 环境保护部.国家污染物环境健康风险名录 [M]. 北京:中国环境科学出版社, 2009.

[20] GB/T 14675-93 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 [S].

致谢:本研究工作获得天津市环境保护科学研究院及国家环境保护恶臭污染控制重点实验室多位工程师的支持与帮助,在此表示衷心感谢.

Evaluation index system of odor pollution for municipal solid waste treatment facilities.

ZHAO Yan1*, LU Wen-jing2,

WANG Hong-tao2, DUAN Zhen-han2(1.School of Environment, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 2.School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China). China Environmental Science, 2014,34(7):1804~1810

On the basis of odor thresholds of odorants, an evaluation index system of odor pollution was established for municipal solid waste treatment facilities. The index system mainly includes theoretical odor concentration and its calculation method based on dilution multiples, screening method for odorant indicators, as well as the odor index together with its calculation method for olfaction evaluation. Monitoring results of odor pollution from a municipal solid waste landfill and a transfer station are provided and analyzed, explaining the application of this index system. This research and the corresponding index system provide a quantitative and scientific method for modeling and evaluating odor pollution from municipal solid waste treatment facilities.

odor pollution;evaluation index;dilution multiple;odor threshold;solid waste treatment

X512

A

1000-6923(2014)07-1804-07

赵 岩(1982-),男,河北石家庄人,讲师,博士,主要从事固体废物处理处置技术与管理研究.发表论文30余篇.

2013-10-12

环保公益性行业科研专项项目(201209022);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20120003120028);固体废物处理与环境安全教育部重点实验室开放基金课题(SWMES2011-11)

* 责任作者, 讲师, yanzhao@bnu.edu.cn