唐山地震震害分布与地质构造关系探讨*

2014-05-10张学文李津津马春勤王金萍

刘 亢,张学文,李津津,马春勤,张 媛,王金萍

(1.中国地质科学院地质研究所,北京100037;2.中国地震应急搜救中心,北京100049;3.唐山市地震局,河北唐山053000;4.河北省地震局,河北石家庄050021)

唐山地震震害分布与地质构造关系探讨*

刘 亢1,2,张学文3,李津津4,马春勤3,张 媛2,王金萍2

(1.中国地质科学院地质研究所,北京100037;2.中国地震应急搜救中心,北京100049;3.唐山市地震局,河北唐山053000;4.河北省地震局,河北石家庄050021)

地震震害分布与地质构造紧密相关。通过对1976年唐山7.8级地震震害详细调查数据进行整理、筛检,围绕唐山断层带区域,选择1 130个自然村的震害数据,完成地理信息数据库录入,建立唐山地震震亡率、建筑物倒塌率分布图。在此基础之上,运用地理信息系统空间分析方法进行震害分布特征研究,并结合唐山市活断层探测最新成果,探索区域地质构造对震害分布的控制作用。

震害,地质构造,地理信息系统,唐山地震

地震灾害是重大自然灾害之一,具有突发性、毁灭性的特点,可以在顷刻之间摧毁一座城市,在极短时间内造成十分严重的经济损失和人员伤亡。

影响地震灾害规模大小、分布特征的因素比较多,除震级、震源深度等主要因素外,场地条件、地质构造背景(断层分布)以及建筑物地基基础等因素也会产生较大的影响[1-3]。众多学者对地质构造与震害分布的关系问题开展了深入的探索,针对发震断层,基于震害统计数据,发现局部地形、发震断层及断层破碎带等是影响断层场地震害的主要因素,断层带中心部位震害最重,建筑倒塌率、人员震亡率高[1-5],相比而下,非发震断层对震害没有明显的影响[2-3]。有学者提出场地土特性对震害的影响比较显著,地形影响相对较弱,场地土、覆盖层和地下水的影响互相制约[6],不同地质构造及场地条件下倒塌的房屋与场地、地基基础和结构密切相关,房屋纵轴与断层走向的相对关系将直接影响到震害大小[4]。

唐山7.8级地震发生后,学者对唐山地震的震害特征与发震断层开展了相关研究,均揭示唐山地震的震害分布与地质构造关系紧密,唐山强震区存在多条地震断层,1976年唐山地震的震源位于唐山断层带上,极震区集中在唐山市区,路南区的近断层效应尤为明显[5,7-14]。

随后,国家在唐山地震研究方面投入了大量的人力、财力,取得成果颇丰,尤其是在地震灾区完成了大规模的震害普查工作,积累了丰富的基础数据。本文基于震害普查成果,结合地震构造特征,讨论唐山地震的震害分布与地质构造的关联性。同时,在唐山发震断层隐伏区内,探索利用震亡率和倒塌率的分布特征来研判唐山地震发震断层的空间展布形态。

1 研究区概况

1976年7月28日北京时间03:42,在河北省唐山丰南一带发生了7.8级地震,震中烈度Ⅺ度,震源深度10 km,整个唐山市顷刻间被夷为平地,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,经济损失超过100亿元[15]。

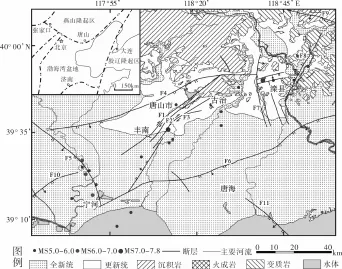

唐山强震区主要发育有5组断层(图1),即NE向的丰台-野鸡坨断层(F4)、宁河-昌黎断层(F6)、NNE向的唐山断层带,以及NW向的蓟运河断层(F5)、滦县-乐亭断层(F7)。四条深大断层将唐山地区围限成一个菱形块体,其基底为前古生代的变质岩系,盖层为古生代的沉积岩系,中生代地层缺失,新生代沉积了大量的第四系松散层,沉积厚度向南逐渐增加到800 m以上,地貌上呈山前倾斜平原,平原上散布着残丘,往南逐渐消失[16]。

图1 唐山强震区断层分布图

唐山断层带位于菱形块体对角线位置,由3条近平行的断层组成,分别为陡河断层(F1)、巍山-丰南断层(F2)以及古冶-南湖断层(F3)。其中巍山-丰南断层(F2)受基岩残山大城山阻隔,被分为南北两段,古冶-南湖断层(F3)为1976年唐山7.8级地震的发震断层,震中位于该断层的西南段。

2 唐山震害普查数据初步分析

1990年代,唐山市、秦皇岛市民政局、地震局及其所辖县、区的工作人员,对地震烈度Ⅵ~Ⅺ涉及到的2个市(唐山市、秦皇岛市)、14个区县(丰南区、丰润区、玉田县、遵化市、迁西县、迁安县、滦县、滦南县、乐亭县、唐海县、卢龙县、抚宁县、昌黎县、宁河县)、472个乡镇、7 772个自然村开展了唐山地震震害普查工作。

普查以自然村为单位,调查内容包括:唐山地震影响的各市、县、乡镇和村庄的震亡人口、倒塌房屋、严重破坏房屋在全震区震亡人口、重伤人口、倒塌房屋、严重破坏房屋中所占百分比,唐山震区市县震灾汇总表(包括震亡人口(男、女)、震亡率、重伤人口(男、女)、重伤率、震前房屋、倒塌房屋、倒塌率、严重破坏房屋和严重破坏率)。

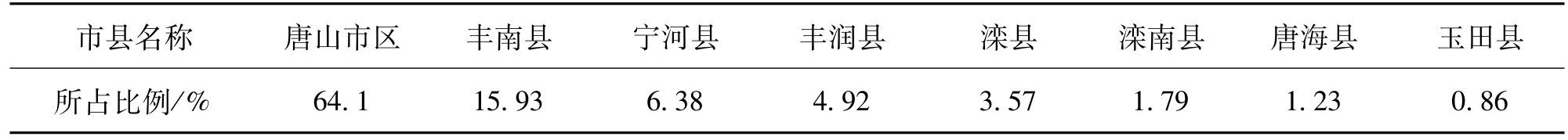

唐山地震震害普查数据表明,唐山地震造成的人员伤亡和建筑物破坏极为严重,唐山市区的人员死亡率高达15.8%,房屋建筑基本倒塌或严重破坏;人员伤亡率和房屋建筑倒塌率随地震烈度增加明显上升,在Ⅶ~Ⅺ度区内,存在不同程度的人员伤亡和房屋建筑破坏,而进入Ⅵ度区,则出现无震害的地域,可以划分出地震灾区与非灾区的界线[14]。表1中列出了主要受灾区县的震亡人口占全震区震亡人口的比例。在断层带上及其附近,震害普遍严重,特别是唐山断层带影响尤为突出。

3 区域断层系统与震害空间分布研究

地理信息系统(GIS)技术在震害分布研究中的应用比较普遍,早在2004年,高孟潭等就开始应用GIS平台空间分析功能进行震害空间分布特征和地震等震线的研究[17]。

本文以唐山震区地质构造为研究对象,搜集震害普查数据,进行整理、筛选,围绕唐山断层带区域,选取1 130个自然村的震害数据,完成GIS数据库录入,建立唐山地震震亡率、倒塌率的分布图(图2、图3)。在此基础之上,应用GIS软件空间分析功能对震害数据进行克里格插值生成震害分布图,分析唐山地震震害分布特征。

根据震亡率、倒塌率分布图,唐山地震灾区震害分布总体特征主要为:在去除大面积砂土液化区等因素外,高震亡率和高倒塌率的空间分布呈线性集中沿发震断层带分布,呈明显的NNE向展布,由唐山市区东侧向西南延伸至宁河附近。

震亡率是最能反映震害特征的一个指标,每个自然村的震前人口与地震死亡人口均为客观数据,不会因为调查人员不同而产生较大误差。

图4为应用GIS软件对震害数据进行克里格插值生成的震害分布图,其中白色-绿色的渐变过程代表震亡率由高到低,白色为震害最严重区域,这与实际震中位置基本一致。唐山地震发震断层为古冶-南湖断层(F3),沿该断层震亡率值较高,呈椭圆状衰减,这也与唐山地震极震区烈度、地震动衰减特征比较吻合。

表1 主要受灾区县震亡人口占全震区震亡人口比例列表

图2 唐山地震灾区震亡率分布图

图3 唐山地震灾区倒塌率分布图

图4 唐山地震灾区震亡率插值图

沿蓟运河断层(F5)在宁河县附近出现了一个高震亡率异常区,呈现出椭圆状衰减特征。1976年11月15日21:53在唐山西南约70 km的宁河地区发生了6.9级地震,发震断层为NW向的蓟运河断层(F5),震后发生的余震基本沿NW向密集展布。该高震亡率异常区呈椭圆状,其长轴方向沿蓟运河断层(F5)展布,显示该断层对震害的控制作用,这与宁河6.9级地震烈度分布特征基本一致,进一步说明利用震亡率普查数据进行震害分布研究比较可靠,可以真实反应地震动衰减、发震断层展布特征等信息。

根据唐山市活断层探测项目完成的浅层人工地震与跨断层钻孔成果,陡河断层(F1)与巍山-丰南断层(F2)晚更新世以来未见明显活动[18],然而,沿这两条断层震害也相对较重。陡河断层(F1)西侧存在一个条带状震害异常区。该断层NW盘为震害髙值带,震亡率明显高于SE盘,异常区边界与陡河断层(F1)吻合。

以上现象表明,虽然发震断层为古冶-南湖断层(F3),但是另外与之平行陡河断层(F1)距离发震断层较近,在1976年唐山地震中不同程度受到了触发,沿断层附近震害也相对较重,成条带状展布。

在断层对震害分布的控制之外,地形地貌对震害的影响也不容忽视。图4中黑色椭圆区域距发震断层(F3)垂直距离大于10 km,然而震害较重。推测该区水系发达,河流、古河道遍布,沙河流经此区域,砂土液化现象比较普遍,因此震害相对较高。在宁河县震害异常区内,蓟运河、还乡河穿城而过,加重了震害影响程度。同样,位于水库、水塘区域,受地基液化等震害影响,震亡率也相对较高。

考虑到断层与震害分布紧密相关,逆向考虑,在唐山断层隐伏区内,可以利用唐山地震造成的震亡率和倒塌率的分布特征来研判唐山发震断层的空间分布,为活断层探测工作提供目标。

综上,唐山地震灾区震亡率分布图及其插值图揭示出地震断层对震害分布起到控制作用,震害严重区沿发震断层分布,由断层向两侧,沿垂直断层方向震害逐渐减弱。同时,地形地貌对震害有着不可忽视的影响作用,尤其在水系发达区域,震害相对较重。

4 结论

(1)基于1976年唐山7.8级地震震害普查数据,完成了震亡率、倒塌率分布图,以及克里格插值图,结合唐山市活断层分布数据,揭示出地震断层对震害分布起到控制作用,唐山地震灾区高震亡率和高倒塌率的空间分布呈线性集中,沿发震断层带分布。地形地貌对震害有着不可忽视的影响作用,尤其在河道、古湖泊和砂土液化高发区震害相对较重。

(2)震亡率分布特征揭示出早更新世活动断层陡河断层(F1)附近震害较重,推测该断层距离发震断层古冶-南湖断层(F3)较近,受到一定程度触发,造成震害异常带。对于这种现象,在断层隐伏区内,根据浅层地震勘探、钻孔探测等手段获得的早期活动断层,要充分重视与之密切相关的断层系统,在特定的地质构造背景下,强震发生后,沿这些断层也可能会出现局部震害高异常区。

[1] 小山顺二,郑斯华.断层破裂传播速度与破坏性地震的烈度分布——浅源地震的断层不均匀性与短周期波动的多普勒效应[J].地震学报,1991,13(2):190-201.

[2] 周正华,张艳梅,孙平善,等.断层对震害影响的研究[J].自然灾害学报,2003,12(4):20-24.

[3] 周正华,张艳梅,孙平善,等.断层场地震害研究综述[J].地震工程与工程震动,2003,23(5):38-41.

[4] 康景文.不同地质构造及场地条件下房屋震害研究[J].四川建筑科学研究,2009,35(6):127-138.

[5] 杨珺珺,孙世诚,么立敏.唐山大地震近断层地震效应的研究[J].四川建筑科学研究,2011,37(1):146-149.

[6] 施伟华,周光全,张祁民,等.永胜6.0级地震场地与震害的关系[J].2004,27(Supp 1):75-80.

[7] 王景明.1976年唐山地震地下工程震害的分布规律[J].地震学报,1980,2(3):314-320.

[8] 王景明,王文秋,苏幼波.唐山市区断裂活动与地质灾害[J].河北理工学院学报,1998,20(1):75-83.

[9] 刘朔宽,查小刚.唐山地震高烈度区场地条件对震害的影响[J].西北地震学报,1982,4(2):67-74.

[10]刘增武,寇殿卿,吕根盛,等.唐山地震玉田低烈度异常原因的探讨[J].地震工程与工程振动,1982,2(2):12-25.

[11]高震寰,胡碧茹.局部场地条件对震害的影响-唐山地震时丰润县震害剖析[J].华北地震科学,1987,5(Supp 1):208-213.

[12]蔡华昌,张四昌,杨家亮,等.1991年5月唐山5.1、5.3级地震震害评估[J].华北地震科学,1992,10(2):10-19.

[13]王子平,苏幼坡.唐山地震中人员伤亡情况的分析及若干启示[J].灾害学,1996,13(2):75-79.

[14]苏幼坡,张玉敏.唐山大地震震害分布研究[J].地震工程与工程振动,2006,26(3),18-21.

[15]刘恢先.唐山大地震震害(一)[M].北京:地震出版社,1985.

[16]虢顺民,李志义,程绍平,等.唐山地震区构造背景和发震模式的探讨[J].地质科学,1977(4):305-321.

[17]高孟潭,金学申,安卫平,等.1303年洪洞8级地震GIS系统与震害分布特征分析[J].地震学报,2004,26(4):363-368.

[18]Liu K,Qu G S,Ning B K,et al.Recurrence Characteristics of Major Earthquakes in the Tangshan area,North China[J].Acta Geologica Sinica,2013,87(1):254-271.

A Discussion on the Relationship between Seism ic Damage Distribution and Geological Structure of Tangshan Earthquake

Liu Kang1,2,Zhang Xuewen3,Li Jinjin4,Ma Chunqin3,Zhang Yuan2and Wang Jinping2

(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.National Earthquake Response Support Service,Beijing 100049,China;3.Tangshan Earthquake Administration,Tangshan 063000,China;4.Earthquake Administration of Hebei Province,Shijiazhuang 050021,China)

Seismic damage distribution is closely related to geological structure.Based on sorting and screening of detailed seismic damage investigation data around Tangshan fault zone,seismic data of1130 villages are chosen to finish the geography information database and establish the distributionmaps ofmortality and the ratio of collapsing houses by Tangshan earthquake.Then,the seismic damage distribution features are studied by using spatial analysismethod of Geographic Information System.Combined with the latest achievements of active fault detection in Tangshan City,the control effect of regional geological structure on seismic damage is explored.

seismic damage;geological structure;Geographic Information System;Tangshan earthquake

P315.911;X43

A

1000-811X(2014)02-0025-04

10.3969/j.issn.1000-811X.2014.02.006

刘亢,张学文,李津津,等.唐山地震震害分布与地质构造关系探讨[J].灾害学,2014,29(2):25-28.[Liu Kang,Zhang Xuewen,Li Jinjin,et al.A Discussion on the Relationship between Seismic Damage Distribution and Geological Structure of Tangshan Earthquake[J].Journal of Catastrophology,2014,29(2):25-28.]

2013-08-26

2013-10-10

地震行业科研专项(201208018);国家科技支撑计划(2008BAK50B03-05);中国地震应急搜救中心青年科技基金(YJ12021077)

刘亢(1980-),男,陕西商洛人,博士,副研究员,从事活动构造、地震灾害评估方面的研究工作.

E-mail:liukang028@163.com