“着急”家长

2014-05-04李伟明

李伟明

“着急”家长

李伟明

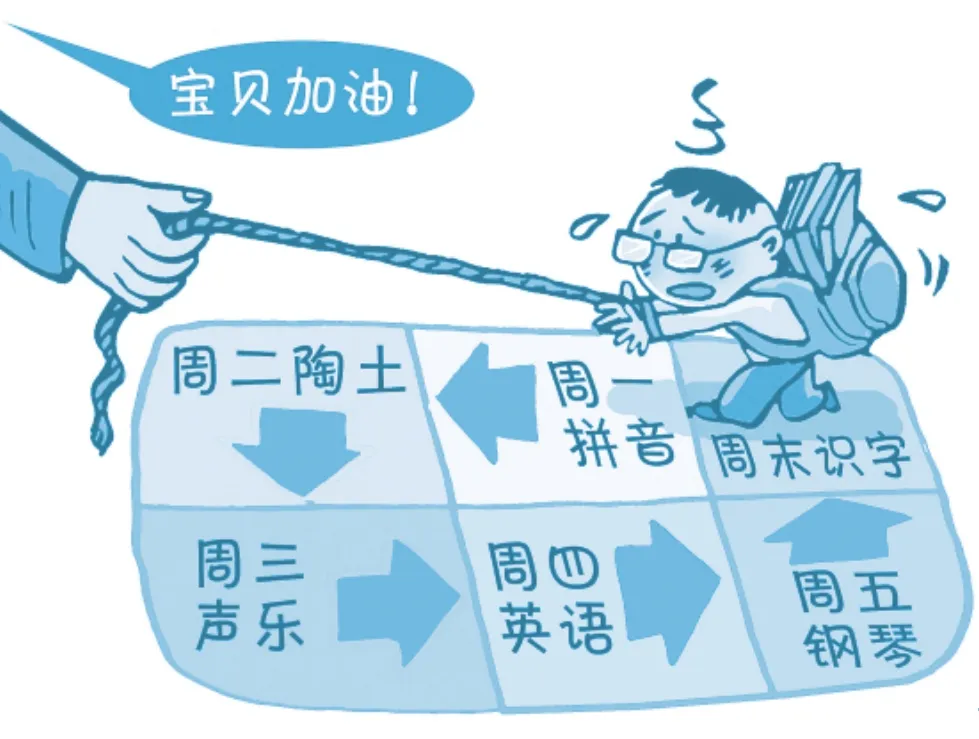

武汉出了个“最着急”家长。武汉市市民徐女士近年来累计花费近12万元,先后为5岁半的儿子报了17个培优班,包括英语、数学、识字、声乐、画画、表演、手工等一些课程。每天从早上8点半到下午4点半,徐女士带着孩子四处赶场,直到晚上9点多才能回家。

徐女士说:“5年间培优家里累计花了12万元。”她还解释,12万元只是培训班的费用,她对孩子的教育投入远远不止12万元,“一个优秀的孩子也不是12万元能买回的。”我注意到,徐女士说的是“5年间”,而她的儿子现在才5岁半。什么概念?这孩子从半岁开始,就在不停地培训学习。如此看来,徐女士是“最着急”的家长,她儿子更是最辛苦的孩子。看徐女士这般无怨无悔,而且誓将“培优”进行到底,那架势,是非把孩子培养成一代“全能帝”不可了。

徐女士的做法,或许突出了些,典型了些,但我相信,在苍茫华夏大地,她不是一个人在“战斗”。像徐女士这样的“着急”家长,不是个案,而是普遍;像徐女士的儿子这样的,当然比比皆是。

为什么这么多家长不把孩子累趴不罢休?徐女士说:“社会竞争越来越激烈,如果儿子没有从小养成自觉学习的习惯,形成条件反射,将来上学就可能落后。”原来,这是一种强化训练,要求达到“条件反射”的目的。

对于一个幼童来说,通过这种方式实现“条件反射”般自觉读书,是否有科学依据,我不知道;貌似比较残酷,我倒是看到了。根据我们了解的成长基本规律,一个人在儿童时代,好玩才是他们的天性,除非他是一个学习天才。适当引导孩子学习是可以的,但逼得过头了,也许自觉读书的“条件反射”没形成,一看到书就讨厌的条件反射倒可能产生了。如此,倒真是有点风险,可千万别花大钱买来逆反心理。

家长并非不知道超负荷学习的辛苦,并非不心疼失去欢乐的孩子,只是一想到他们的将来,一切都变得不再重要。为什么这么多家长早早地对孩子寄予厚望?我想,正是“下一代”承载了太多期望,大家都怕自己的孩子会吃亏,都巴不得孩子成为同龄人当中最优秀的。

我有一个感觉,中国人对自己过得怎么样往往不在乎,而对下一代过得好不好特别上心。在很多人看来,如果下一代有出息,那绝对是最有面子的事,下一代取得的成就,其价值远胜于自己的成就。我多次听人在饭桌上说:“我比不过别人不要紧,只要儿子比别人的孩子有出息,我就是最大的成功者。”说这话的人,当然是儿子考上名牌大学,或者有了理想的职业,发展前景比一般同龄人更好。本人偏偏不认同此理。我说,以此类推,某个伟大人物的孩子只是个平常人,日子过得连你的孩子都不如,那么,你就比这个伟人还伟大喽?话显然不能这么说嘛。更何况,有的伟人连孩子都没有留下呢。不管怎么说,你只能代表你自己,儿子的荣耀归儿子,不能混为一谈。只有自己有骄人的业绩,人家才会认可你。所以,每个人都应过好自己这一辈子,做好自己该做的事,绝不能推托责任,把自己的期盼转移到孩子身上,让孩子来替你争光,替你实现心愿。

如果每个人都把希望转移给下一代,下一代会怎么想?如果他们效仿前辈的做法,“我这辈子就算了,关键在于培养下一代”,那不是没完没了地绕圈子,最终谁都什么事也没去做?

下一代承担不了这么多负累。人生只有一次,你给人家“包办”了,人家还不领你的情呢?“儿孙自有儿孙福,莫与儿孙作马牛。”话是这么说,但能真正超脱的并不多。现在的许多人,不仅是“为儿孙作马牛”,简直是让儿孙早早地成了“马牛”,真是自寻烦恼。

如果路径不对,高投入未必有高效益。世上本无“全能”者,一个人也没必要什么都精通,把孩子打造成“学习机器”的做法本来就不足取。什么事情还是遵循规律为好。在小孩的成长方面,关心是应该的,但实在没必要设置太高的目标,施加太大的压力,让孩子快乐成长才是最重要的。