灾异思想在日本律令时代的发展及影响

2014-04-26王玉玲

王玉玲

摘 要:中国天人相关的灾异思想随儒学一同传入日本,在天武朝以后开始作为政治理念被采纳,对古代日本的政治、社会产生了很大影响。在律令体制下,灾异思想不仅对改善日本古代政治发挥了积极作用,而且也推进了日本古代灾害应对体系的确立,使古代日本人的自然观发生了重大改变。而灾异思想之所以在日本实现了不同于中国的独特发展,与日本天皇的特殊“神”性及氏姓制度的旧秩序密切相关。

关键词:灾异思想;灾异应对;日本律令制度

中图分类号:B313 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2014)01-0034-07

《古事记》等日本古代记录中,记载了很多疫病、饥荒、干旱、水灾等自然灾害及异常的自然现象。根据《古事记》、《日本书纪》的神代卷及《风土记》的相关记载,这些现象多被认定为神祗作祟,通常以祭祀神祗的形式予以应对。但进入飞鸟、奈良朝以后,自然灾害等现象开始以“灾异”的形式出现,并且逐渐开始在政治上受到重视。这种对自然灾害等现象的意识转变,起因于中国天人相关灾异思想的传入[1]。作为儒家重要的政治理念之一,灾异思想认为天变地异等灾异现象是天意的表现,是天为了警醒人君行为、执政而施降的现象。该思想不仅影响了古代日本人的灾害意识,而且在日本建立律令体制的过程中也发挥了重要作用。然而以往“不语怪力乱神”的儒学研究往往缺乏对灾异问题的重视。因此,文章尝试考察律令制建立、发展的关键时期(飞鸟、奈良时代)的灾异及其思想,在明确灾异思想在日本的传播及发展历程基础上,进一步探讨灾异思想与日本律令制度的关系,以期对日本律令时代的研究有所补益。

一、灾异思想的东渐

5世纪左右儒学经朝鲜半岛传入日本[2]。在其后的一个世纪中,五经博士、易博士、历博士、医博士等儒者及历书、天文、地理、遁甲方术方面的书籍陆续由百济传入日本,以“五经”为中心的儒家学问逐步被上层知识阶层所接受并日益受到重视。不仅如此,圣德太子(6世纪末)、中大兄皇子(7世纪前期)还将天命观、德治等儒学思想运用到政治改革中。此时的儒学已经植根于日本,并且具有了相当的影响力[3]。

灾异思想作为儒学的一部分,随儒学一同传入日本。在儒学日益受到重视的同时,灾异也开始出现在日本的古代记录中。“灾异”一词最早出现在《日本书纪·钦明纪》中。钦明天皇二年(540)七月,百济圣明王在写给日本的国书中写道:“且夫妖祥所以戒行,灾异所以悟人。当是明天告戒,先灵之徵表者也”[4]57。该段文字对“灾异”的理解明显是基于中国天人相关的灾异思想,是灾异思想与日本上层社会接触的最早文献记录。其后,灾异现象的相关记录也出现在《日本书纪》中。推古天皇二十八年(619)十二月出现“天有赤气”的奇异现象;同三十六年(628)三月出现日食现象;皇极天皇二年(642)二月风雨异常,被认为与“仲春行冬令”有关;孝德天皇大化元年(645)春夏两季,老鼠向难波迁移,被解释为迁都之兆。类似的记录自此后便不绝于《纪》。当然,这些灾异记录是否真实可信已经无从考证,但是天变等灾异现象开始在日本古代记录中出现,想必与推古朝以来朝廷对天文、历法等方面人才的培养密切相关a 。随着相关知识的积累,日本人不仅对天象变化有了新的认识,而且对风、雨等自然现象也有了新的理解。可见,在7世纪前期,灾异思想已经在一定程度上对日本人的灾害意识产生了影响,但还没有以政治理念的形式被日本人所接受。

灾异思想与朝廷施政相关联的事例最早出现在7世纪后期的古代记录中。经过壬申之乱以后,天武天皇即位。在其即位后的第9年(680),再次观测到日食现象。为了应对这次天变,天武天皇下诏说:“若有利国家宽百姓之术者,诣阙亲申。则词合于理,立为法则”[4]735。翌年(681)十月日食再次出现,并且发生地震,于是天武天皇再次下诏说:“大山位以下小建以上人b等各述意见 ”[4]360。也就是说,天武天皇通过要求臣下进言的方式来应对天灾与地异。这种做法在《日本书纪》中是史无前例的,但却与天人相关灾异思想的政治主张相符,即通过改善施政的德政来应对灾异。因此,虽不能说这种应对方法是天武天皇的独创,然而却是天武天皇首开政治对策应对灾异的先河,使灾异思想首次成为影响日本政治的思想理念。

由上可见,相对6世纪末、7世纪初时天命观、王土王民、德治、仁政等儒学政治思想在日本的发展,灾异思想的发展相对滞后,在7世纪末时才得以作为政治理念被采纳。

二、灾异思想在日本的兴起

在日本建立中央集权体制过程中,律令的制定及实施起到了至关重要的作用。日本史上最早的成体系的令《飞鸟净御原令》颁布于持统天皇三年(689),但是其编撰工作却是始于天武朝。天武天皇的施政不仅为日本律令体制的建立奠定了重要基础,同时也为灾异思想在日本的传播提供了契机。

天武朝时期,不仅灾异思想开始作为政治理念被统治者接受,而且对灾异的管理也逐步趋于体系化。朝廷首先建立了阴阳寮(首次出现在《日本书纪》天武天皇四年条中),其后不久,又兴建了占星台。根据《养老令》c 的记载,阴阳寮隶属中务省,下置阴阳博士、历博士、天文博士、漏刻博士各1人,阴阳师6人,寮生30人及各大小职员等共89人。其中,阴阳师负责占筮、相地;历博士负责造历;天文博士负责观测天象,当有天文异象出现时,以“密奏”的形式向天皇汇报;漏刻博士负责观察和记录时间[5]。鉴于从推古朝起日本便已经开始培养历法、天文、方术等方面的人才,天武朝时期的阴阳寮极有可能就是整合了这些人才的官僚机构。其人员构成及职能是否与《养老令》中的记述完全一致无从考证,但根据阴阳寮及“始建占星台”[4]336的记载可以推断,天武朝时天文道有了相当大的发展,天象观测已经成为国家的管理事务之一。

同时,随着祭祀体制的逐步建立,灾异的应对体系也初步形成。以应对干旱为例,在天武纪之前的记录中,为了应对干旱所举行的祈雨仪式形式多样,如神社祭祀、转读佛经等,但是并没有固定的祈雨模式。进入天武朝以后,祈雨的祭祀活动开始模式化,即在固定时间举行特定的祈祷仪式。“广濑·龙田祭”及“雩” 成为了最早的特定祈雨仪式,分别于天武天皇四年(675)时及天武天皇六年(677)夏季时首次举行。此后每到夏季,都会先后举行“广濑·龙田祭”与“雩”,这些祈祷活动逐渐演变成日本古代王朝定例的祈雨仪式[6]。可见,天武朝时期不仅成立了负责管理灾异现象的专门机构,而且灾异的应对模式也开始趋于固定。

另外,天武朝时期祥瑞思想也受到重视。天武天皇十二年(684),在筑紫大宰丹比真人岛等献上“三足雀”之际,天武天皇下诏:

“明神御大八洲倭根子天皇勅命者,诸国司国造郡司及百姓等,诸可听矣。朕初登鸿祚以来,天瑞非一二多至之。传闻,其天瑞者,行政之理,协于天道则応之。是今当于朕世,毎年重至。一则以惧,一则以嘉。是以亲王,诸王及群卿百寮,并天下黎民,共相欢也。乃小建以上,给禄各有差。因以大辟罪以下皆赦之。亦百姓课役并免焉”[4]367。

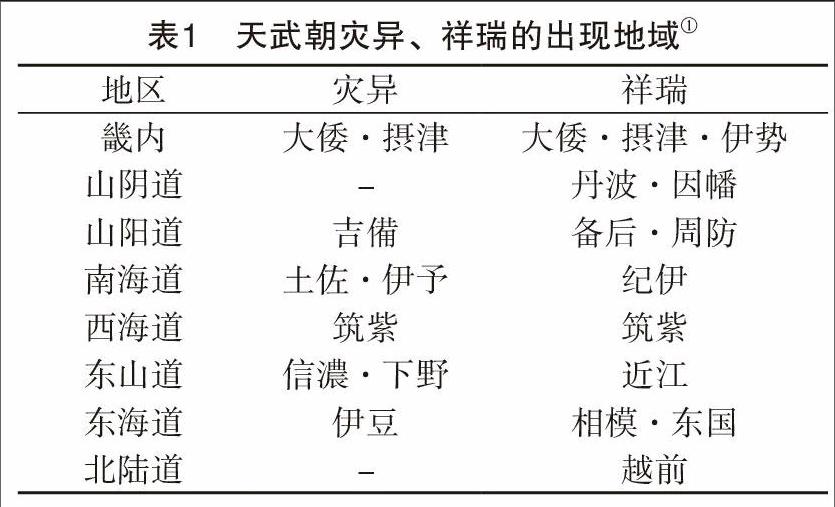

这封诏书明显模仿了中国古代诏书的书写形式。从中可以发现,在当时祥瑞思想已经被接受,而且很受重视。每当有祥瑞现象出现时,或是对发现祥瑞的人进行嘉奖,或是减免地方诸国的徭役、施行赦令、改元。与这种祥瑞思想相呼应的是天武纪中众多的祥瑞记录。留意《日本书纪》中的祥瑞记录可以发现,与其他的历史时期相比,《天武纪》的祥瑞记录独具特色。第一,祥瑞现象形式多样。如白鹰、白雉、白鸱、白蛾、白巫鸟、白茅鸱、赤鸟、赤龟、朱雀、嘉禾、芝草、瑞稻、瑞鸡、四足鸡、三足雀、十二角犊、雌鸡化雄等都被视为祥瑞现象。第二,祥瑞现象出现的地域范围广。畿内、七道的诸国都曾向朝廷汇报祥瑞现象。表1总结了天武朝(673年??—686年)灾异、祥瑞现象的出现地域。由此可以发现,天武朝廷几乎掌握了当时日本全境的灾异、祥瑞信息。

但值得注意的是,相对祥瑞现象的高调应对,对灾异的应对措施似乎仍然是以各种各样的祈祷仪式为主。德政措施仅限于要求臣下进言而已,而且也仅有天武天皇九年、十年的两次灾异是以这种形式应对的。另外,从对祥瑞、灾异两种思想的接受时间来看,也可以发现二者之间存在的差距。日本人对于祥瑞现象的关注最早可以追溯到孝德朝。孝德天皇大化六年(650),有人献上一只稀有的白雉,为此孝德天皇下诏将年号改为白雉,并在诏书中写道:“圣王出世,治天下时,天则应之,示其祥瑞”[4]248。这毫无疑问是儒学中的祥瑞思想,即认为圣王治世,政通人和时,天会施降祥瑞现象。然而,与祥瑞思想相对应的灾异思想,则是到天武朝时期才真正开始与政治相关联。由此可见,古代日本人对于祥瑞和灾异的接受程度有所不同。

众所周知,天人相关的灾异、祥瑞思想都是建立在天命观基础之上,即认为天是最高主宰,而天子作为代行天令的统治者,具有绝对的权威性和正统性,灾异、祥瑞现象是天表达其意志的手段。但是,在解读天意的具体含义方面,灾异和祥瑞之间存在着根本性区别。灾异是天的谴责,而祥瑞则是天的褒奖。如果说天命观、德政等儒学思想为日本社会变革提供了理论依据,那么祥瑞思想则有助于天皇树立“圣王”形象,而具有政治批判性质的灾异思想则无疑不利于天皇的集权统治。二者截然不同的政治功能或是致使灾异思想在日本发展滞后于儒学其他思想的重要原因。

而天武天皇之所以重视祥瑞思想、采纳灾异思想,与其当时的政治需要有关。672年,天智天皇去世后,大海人皇子(后来的天武天皇)起兵与天智天皇之子大友皇子争夺皇位,史称壬申之乱。最终,大海人皇子取得了胜利,并于翌年即位。天武天皇即位后,面临两个问题,一是证明其即位的正当性;二是加强皇权,建立集权体制。祥瑞思想毋庸置疑可以满足天武天皇的前者需求。掌握灾异信息及以德政应对灾异是权力归属的象征,灾异的这种象征意义正符合天武天皇建立以天皇为中心的中央集权体制的政治要求。但是天武天皇并没有向中国的皇帝们一样颁布“罪己诏”,也恰好显示出他只是利用了灾异思想的象征意义,而过滤掉了其特殊的政治批判性质及限制皇权的政治功能。很明显天武天皇对灾异思想的接受有所取舍和选择,而不是无条件的。

三、灾异思想在日本律令时代的发展

进入8世纪以后,为了制定更适合日本国情的律令法规,日本先后编纂了《大宝律令》与《养老律令》,并分别于大宝元年(701)、天平宝字元年(757)颁布实施。随着律令的全面实施,日本逐步确立起中央集权的政治体制,这种体制被称为律令体制。

在律令体制下,灾异思想的影响进一步深化。养老四年(720),日本各地或发生干旱、或遭遇水灾,导致百姓流离失所,农业歉收。在翌年二月元正天皇所下诏书中,有这样的叙述:“王者政令不便事,天地谴责以示咎征。或有不善,则致之异乎”[7]。养老六年(722)七月,元正天皇再下诏书:“阴阳错谬,灾旱频臻。……朕之薄德,致于此欤”[7]93。神龟二年(725)九月圣武天皇也在诏书中说道:“教命不明,至诚无感,天示星异,地显动震。仰惟,灾眚责深在予”[7]104。这种诏书也被称为“罪己诏”,在中国古代每当灾异发生,历代帝王都会颁布此类诏书,表达自责之意。在日本此类诏书最早出现在《续日本纪》中。与天武天皇在灾异发生时所颁布的诏书相比,显然正元天皇、圣武天皇更彻底地接受了灾异思想,不仅承认灾异与“王者政令”的关系,而且还将灾异的责任归咎于自身。可见,进入奈良时代以后,灾异思想已经着实成为影响日本政治的思想理念。

随着灾异思想影响的深化,应对灾异的政治措施也趋于多样化。首先,实施大赦成为常见的德政措施。庆云二年(705)六月大旱,八月时文武天皇下诏:“阴阳失度,炎旱弥旬。百姓饥荒,或陷罪网。宜大赦天下,与民更新。死罪已下,罪无轻重,咸赦除之。……其八虐常赦所不免,不在赦限”[7]22。所谓大赦,也称赦、恩赦,指以国家命令的方式免除某个时期的特定罪犯或一般罪犯的刑罚,但是“八虐”① 等罪行除外。这种灾异的应对方法,源自于儒家的阴阳思想。西汉董仲舒认为灾异的发生原因之一就是“废德教任刑罚”,因此自汉代以来,减轻刑罚一直都是应对灾异的重要措施。日本早在天武天皇时期就曾施行大赦,但是其目的或是为了应对祥瑞,或是出于佛家的放生思想为皇亲贵族祈福。而此时所施行的大赦无疑是为了应对灾异,其理论依据显然是天人相关的灾异思想。

另外,在干旱、水灾、地震、疫病等实质性灾害出现时,还会实施各种“赈恤”措施,如减免租、庸、调、役,免除举稻利息等德政进行救助。《养老令·赋役令·水旱条》规定,凡是遭遇水旱蝗灾时,如粮食歉收,需要赈济,则由郡司进行实检后上报太政官,并根据具体的受损情况,不同程度减免租、庸、调、役。具体的减免办法为:“十分损五分以上免租。损七分,免租调。损八分以上,课役俱免。若桑麻损尽者,各免调。其已役已輸者,听折来年”[8]。同时,还有通过开义仓赈济、赈贷等方式,直接向灾民提供生活援助及农业生产的资料。养老三年(719)六道诸国遭旱,开义仓赈恤。养老六年(722)六月元正天皇发出诏书命令各地方诸国播种晚禾、荞麦及大麦、小麦,储备粮食,以备荒年。由此可见,8世纪初时日本已经初步建立起了救灾防灾体系。在此过程中,以实施德政为核心的灾异思想在灾害应对方面无疑发挥了积极作用。

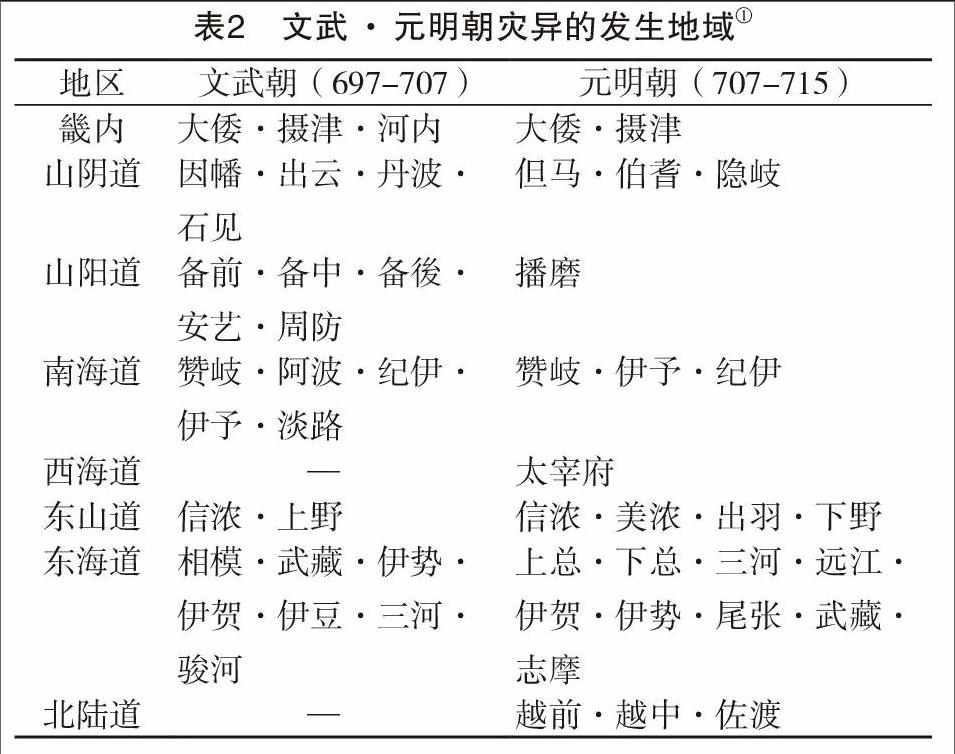

与此同时,灾异的管理、应对体系也开始制度化。如《养老令》中《公式令·国有瑞条》规定凡地方诸国有灾异、疫病发生,应遣驿使速报朝廷;《仪制令·太阳亏条》中规定阴阳寮负责预测及上奏日食现象;《杂令·秘书玄象条》中规定灾异出现时,由阴阳寮上奏,具体流程为先向中务省汇报,然后再由阴阳寮上奏。上奏后,按季将上奏内容封存上交中务省,载入国史,但上交文书中不得涉及占卜内容。也就是说,各地方的自然灾害及天变等灾异现象都被列为国家统一管理的对象。表2是文武天皇、元正天皇时期灾异发生的地域范围表。通过与表1的对比可以发现,灾异的发生地域仍然主要集中在西部诸国,但是地域范围向东部地区的扩大也十分明显。这一方面说明了朝廷统治势力向东海道地区的扩张,另一方面也直接体现了律令体制下灾异管理的制度化。

然而,中央与地方灾异的应对方法及应对程度却不尽相同。文武天皇庆云三年(706)八月,越前国“山灾不止”,于是朝廷派遣使者向“部内神”奉币,祈祷消灾祛难[6]26。而对于危害较大自然灾害或是发生在京城的灾异现象,朝廷往往更加重视。如天平九年(737)秋季平城京发生饥荒、疫病,为了加以应对,圣武天皇发布诏书,下令诸国凡“能起風雨,为国家有验”的神祗都要供奉币帛[6]146。有时为了“国家隆平”,还会要求畿内、七道的诸国全部举行同一种祈祷仪式。可见,虽然朝廷掌握地方各国的灾异信息,并且向地方派遣使者进行应对,但是无论是规模还是力度,中央和地方的灾异在应对方面都存在很大差距。地方的灾异应对主要是各国长官即国司主导,以祭祀“部内”即国内神社为主。而中央灾异的应对往往是由朝廷上卿主导,由阴阳寮、神祗官等机构负责具体应对,以祭祀国家官币大社为主。

简而言之,进入8世纪以后日本更加全面地接受了灾异思想,灾异思想开始在真正意义上对日本政治产生影响。并且随着律令的实施,灾异的管理及应对也逐步体系化、制度化。不仅应对灾异的德政措施及祈祷仪式与之前的历史时期相比更加多样,而且灾异的应对流程也更加细致、明确。

四、灾异思想对古代日本的影响

在日本律令体制建立与发展的过程中,灾异思想作为一种政治理念不仅推进了日本灾异体系的确立,对改善日本古代政治发挥了积极作用,同时对古代日本人的自然观及政治理念也产生了影响。

灾异思想影响了古代日本人的自然观。一个民族最初自然观的形成往往受到其固有信仰的影响。日本固有的信仰属于泛神论,即认为世界万物中都有神灵的存在,凡事都是神意的体现。比如日本的神话中记述了一段太阳神天照大神躲入天岩户的故事,由于天照大神躲了起来,整个世界陷入一片黑暗之中。有学者认为这段故事实际上记述的是日食出现的情景[9]。而“日食”这一表述首次出现在日本的古代记录中则是五经博士来到日本以后的推古朝的事情。换句话说,在儒学等大陆文化传入日本以前,日本人对于日食等天文现象的认识还停留在原始信仰层面。随着天文知识及灾异思想的传播,日本人不仅对天文现象有了一定认识,并且对日食等天变现象也有了全新的理解。不仅日本的古代记录中收录了很多日食现象,而且《养老令·仪制令》中还规定了日食的应对方法:“凡太阳亏,有司预奏,皇帝不视事,百官各守本司,不理务。过时乃罢”[8]193。 这与《唐六典》中规定的日食应对方式大致相同a。可见,日本人接受了中国古人对日食的认识,即认为日食是可以预测的,并且是对朝政有所影响的天变现象。

同时,日本人对自然灾害的理解也不再停留在自然崇拜的原始信仰阶段,而是开始以祥瑞、灾异解释政治得失、战争胜败以及人生祸福。在《古事记》和《日本书纪》中都有一段关于崇神天皇年间发生的疫病的记录[9]。这次疫病夺去了很多人的生命,甚至到了“人民为尽”的程度。按照神讬的说明,这次疫病实际是大物主神为了要求祭祀而发起的神祟。而按照大物主神的要求以其子孙后代对其进行祭祀以后,疫病果真得到了控制,国家也恢复了安宁。《古事记》、《日本书纪》中的此段记录大致相同,然而二者间最大的区别就在于《日本书纪》的记述中融入了天人相关的灾异思想。当疫病灾害发生后,《日本书纪》中的崇神天皇首先发出了这样的疑问:“今当朕世,数有灾害。朝无善政,取咎于神祇耶”[10]。此处姑且不论该段记述的真伪,倘若《古事记》的记述方式体现了日本固有信仰对灾异的理解的话,那么《日本书纪》的记述则明显是受到了灾异思想的影响。人与神之间的互动媒介由单一的祭祀演变成了祭祀与政治并存的样式,自然灾害成为了“朝无善政”的象征之一。

灾异思想对古代日本的政治理念也产生了直接影响。进入天武朝以后,灾异思想开始与政治相关联,首次作为政治理念被日本人所接受。自此,灾异现象的管理及应对逐步发展为国家统治的对象,成为国家及天皇的权力象征。但是,灾异思想在日本的发展明显与中国不同。在中国,灾异思想具有双重性格,就权力而言,灾异思想一方面主张君权神授,为君主权力的正统性提供理论依据;另一方面强调天对人君的监督意义,从而对具有绝对性的君权起到制约、牵制的作用。也正是因此,灾异思想多被中国古代排除异己、争权夺利的政治斗争所利用。可以说批判性是灾异思想的一大特征。然而灾异思想的这一特征及作用在日本的表现似乎并不明显。在奈良时代的记录中,“罪己诏”作为灾异的应对措施出现,但是却没有臣下借灾异指责天皇施政,甚至连利用灾异进行政治斗争的情况也几乎见不到b。而且“避正殿”、“减常膳”、“素服”等中国帝王们经常采取的应对措施在日本并没有被采用。由此可以推断,灾异思想虽然被日本天皇、公卿贵族所接受,但是对天皇及臣下的个人行为、政治权力似乎并没有起到约束作用。

关于这个问题,有学者认为这是因为灾异思想在日本发展的过程中,其特有的批判要素被排除在外而导致的[11]。那么是什么原因导致了灾异思想的批判要素被排除在外呢?首先,根据《记纪》神话的记载,日本天皇是天照大神的后裔。天皇不仅是天照大神的祭祀者,同时也是被祭祀的“现人神”。这种身份构成其权力及权威的源泉,可以说天皇执政就是执行神意。其次,日本虽然采用中国古代的官僚体制,建立了中央集权的政治制度。但是,在官僚体制内占据重要位置,把握政治权力的公卿,都是氏族社会时期以来的氏姓贵族或豪族。这些氏姓贵族与豪族一方面拥有与皇祖神或皇室有亲缘关系的祖先,一方面还享有经济与政治上的特权。也就是说,无论是天皇还是公卿,他们的政治权力与权威都是以神权为基础的。因此,与其说灾异思想的批判因素被排除,不如更准确地说律令制建立前的氏姓社会旧秩序客观上限制了其发挥批判作用的可能性。这也是天人相关的灾异思想在日本实现独特发展的根本原因。虽然灾异思想影响了日本古代的政治理念,但其政治作用的发挥实际是有限的,缺乏批判性的。

总而言之,灾异思想随儒学一同传入日本,并且在日本建立律令体制过程中发挥了一定作用。然而,灾异思想所具备的批判性要素,导致该思想在日本的发展明显滞后于儒学其他的政治思想,在天武朝以后才开始作为政治理念被采纳。并且由于日本天皇的特殊“神”性及氏姓制度旧秩序的约束,使灾异思想在日本实现了不同于中国的独特发展。在律令体制下,灾异思想不仅对改善日本古代政治、完善其古代灾害管理体系发挥了积极作用,而且也使古代日本人的自然观发生了重大改变。

[参考文献]

[1] 东野治之.飞鸟奈良朝的祥瑞灾异思想[J].日本历史, 1969(259): 49.

[2] 丸山二郎. 日本书纪研究[M]. 东京: 吉川弘文馆, 1955:100-265.

[3] 武安隆. 文化的抉择与发展——日本吸收外来文化史说[M]. 天津: 天津人民出版社, 1993.

[4] 黑板胜美、国史大系编修会. 新订增补国史大系·日本书纪(下)[M]. 东京: 吉川弘文馆, 1952.

[5] 山下克明. 平安時代的宗教文化与阴阳道[M]. 东京: 岩田书院, 1996.

[6] 古濑奈津子. 遣唐使眼中的中国[M]. 东京: 吉川弘文馆, 2003: 55.

[7] 黑板胜美, 国史大系编修会. 新订增补. 国史大系·续日本书记[M]. 东京: 吉川弘文馆, 1966.

[8] 经济杂志社. 国史大系·令义解[M]. 东京: 经济杂志社, 1900: 193.

[9] 金子武雄. 古事记神话的构成[M]. 东京: 樱枫社, 1968:58.

[10] 青木和夫. 日本思想大系·古事记[M]. 东京: 岩波书店, 1982: 148.

[11] 松本卓哉. 律令国家的灾异思想——分析其政治批判的要素[A]// 黛弘道. 古代王権与祭仪. 东京: 吉川弘文馆, 1990: 145.

[ 责任编辑 孙 丽 ]