陇东台塬区双垄全膜集雨沟播土地整治模式研究

2014-04-25林忆南金晓斌郭贝贝杨绪红周寅康

林忆南,金晓斌,郭贝贝,杨绪红,周寅康

(南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023)

陇东台塬区双垄全膜集雨沟播土地整治模式研究

林忆南,金晓斌,郭贝贝,杨绪红,周寅康

(南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023)

研究目的:结合干旱半干旱雨养农业区已形成的旱作玉米双垄全膜覆盖集雨沟播技术,围绕土地整治特点和要求,完善并形成适宜陇东台塬区的区域性土地整治工程技术模式。研究方法:基于区域农业气候背景与当地农业生产技术条件,提出由降水供需分析、集雨设施设计、土地平整规划、农业生产措施等构成的陇东黄土台塬区双垄全膜集雨沟播土地整治模式,通过典型项目加以验证。研究结果:该模式可显著提高水土资源的利用率,试验区玉米增产约20%,净增产值超过4000元/hm2,并有利于保持水土和改善土壤环境,具有较好的经济、生态和社会效益。研究结论:该模式具有一定的实用性和有效性,适用于年平均降雨大于250 mm、有集中降雨期、光热条件丰富、地势较为平坦的西北干旱半干旱黄土台塬区。

土地整治;集雨灌溉;模式;黄土台塬;陇东

1 引言

中国水资源短缺,每年因干旱缺水造成的粮食减产达数千万吨,与此同时,由于农田水利基础设施和生产技术落后,水资源利用效率低且浪费严重[1]。在严峻的用水形势下,大力发展节水农业成为提高区域水资源利用效率、增加农业种植效益的有效途径。

陇东黄土台塬是中国西北地区典型的旱作雨养农业区。区内黄土层深厚,塬面平坦,年平均降雨500 mm左右,但降水时空分布不均,干旱频发,加之地高水低,建设大型水利工程取水难度较大,发展以雨水集蓄为重点的农田水利建设是当地增加粮食生产能力和提高农业生产稳定性的重要手段[2-3]。不同的气候因子和土壤条件决定着各地区土地利用的结构与方式,进而影响土地整治系统各要素之间的组合与匹配方式,最终形成各具地域特色的土地整治模式。德国、荷兰、日本等国外土地整治作为农业、农村与区域发展的重要推动力,在法律法规建设、土地权属和地块调整、公众参与、工程设计与建设标准、规划和工作程序、生态环境保护等方面均取得了显著的成效,体现了对土地利用布局和土地关系的调整[4]。目前国内土地整治在实践层面,在国家的统一部署下,各省份通过实践探索和经验总结形成了省级工程建设标准,提出了相应的工程类型区和典型工程组合模式[5-6];在理论研究层面,相关学者围绕土地整治规划方法[7]、潜力评价[8]、分区模式[9]、工程措施[10]、绩效分析[11]等进行了分析研究,但在土地整治工程技术方面,现有研究多集中于通用技术方法,缺少针对特定区域、围绕特定地貌类型的土地整治工程专项技术方法,具有区域特色的土地整治工程模式尚未形成。现阶段针对干旱半干旱雨养农业区,已探索出了集“膜面集雨、覆盖抑蒸、垄沟种植”为一体的旱作玉米双垄全膜覆盖集雨沟播技术[12]并取得了良好的应用效果,该技术重点考虑了降水的拦蓄利用,但尚未形成服务于区域土地整治实践的田块—集蓄—灌溉—提质综合设计体系。本文以陇东黄土台塬区为研究对象,基于区域农业气候背景与当地农业生产技术条件,从集雨灌溉系统[13]建设的基本要求出发,结合现有的双垄全膜覆盖集雨沟播技术,考虑配套与利用以集雨水窖为中心的集雨设施,立足形成“雨水供需分析—集雨设施设计—土地平整规划—农业生产措施为一体,以集雨灌溉为中心的陇东台塬区土地整治模式框架,以期对区域土地整治工程模式探索及干旱半干旱区节水工程设置提供参考和借鉴。

2 研究区概况

庆阳市地处甘肃省东部,位于35°15′—37°10′N,106°20′—108°45′E之间,总面积27119 km2,习称“陇东”,素有“陇东粮仓”之称。该地区属黄河中游内陆地区,地势南低北高,沟、峁、梁相间,高原风貌独特。陇东黄土台塬区海拔介于930—1400 m,地貌类型包括黄土塬、残垣、深切沟谷、河谷阶地等,土壤类型包括黑垆土黄绵土、淤积土和红土,质地疏松,通透性好;属干旱半干旱区大陆性气候,年平均气温8.6—10 ℃,≥10 ℃积温3320—3360 ℃,无霜期160—165 d,最大冻土深度95 cm;多年平均降雨500 mm左右,降雨年度分配不均时空差别较大。台塬区受自然资源和当地经济条件的限制,缺乏大型骨干水源工程,水资源贫乏长期制约着当地农业生产和社会经济的发展,而当地雨季高强度的降雨为实施集水农业提供了重要基础[14]。近年来甘肃省大力推广双垄全膜集雨沟播技术[15],这更为扩大集水灌溉面积、提高集水效率创造了条件。因此,结合陇东黄土台塬区的水土资源条件,探索与当地农业生产技术相配套的土地整治专项技术具有重要的理论和现实意义。

3 陇东黄土台塬区土地整治工程模式的内涵和技术方法

3.1 内涵

土地整治工程技术模式[16-17]是为顺利实现土地整治的经济、社会和生态目标,确定土地平整、灌溉排水、田间道路、田间防护和生态环境保持等土地整治工程的组合方案,以关键指标来表征土地整治各项工程的建设标准,以田块规划、高程设计、水源方案、灌排体系、渠系特征、路网布设等表征工程组合特征。区别于以项目组织[18]、资金筹措[19]等形成的土地整治模式,土地整治工程模式立足于当地地貌特征、土壤特性、气候水文等土地整治条件和限制因素,为特定区域特征条件下的土地整治项目建设提供服务。

3.2 技术方法

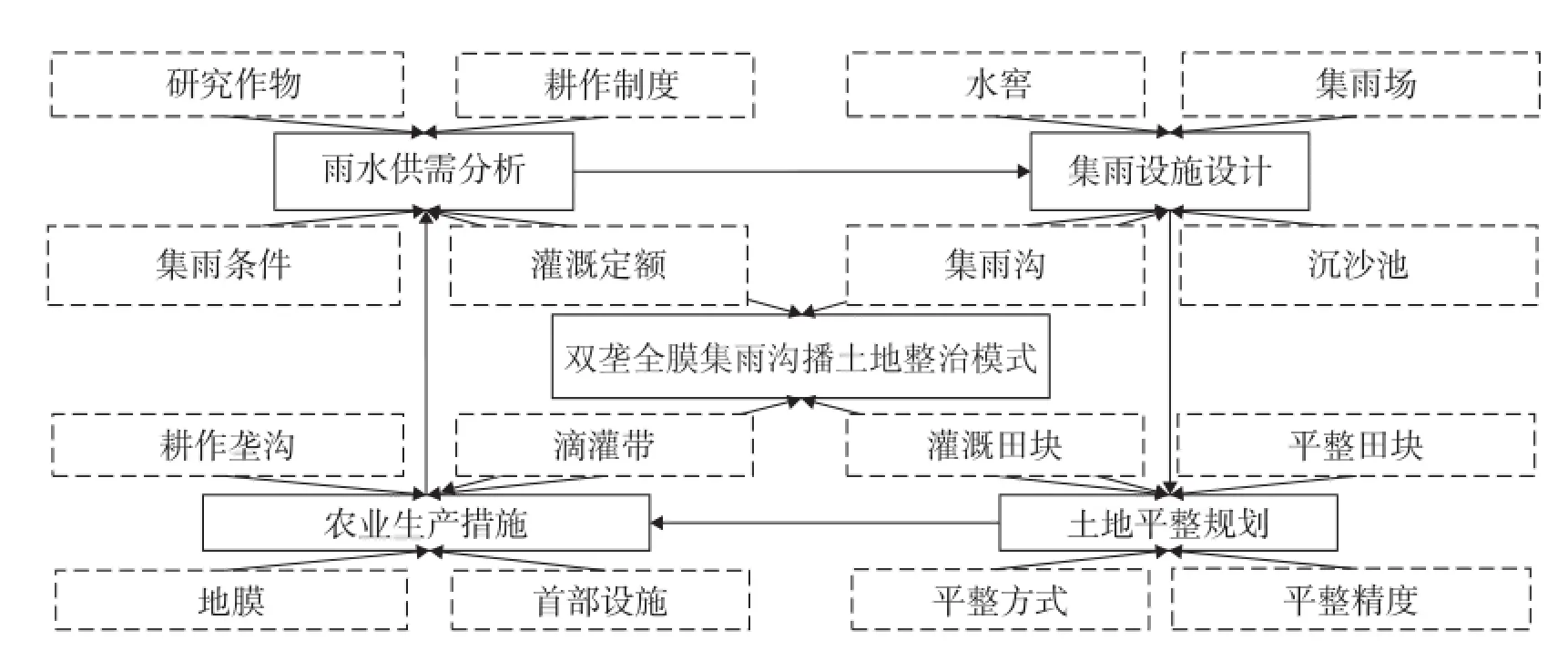

本文提出的双垄全膜集雨沟播土地整治模式是指结合当地农业生产中推广使用的双垄全膜种植方式,利用地膜形成的塑膜集雨面,分析雨水供需条件,设计集雨配套设施,进行土地平整规划,并辅以膜下滴灌所形成的以集雨灌溉为重点的区域土地整治模式。相关参数设计在参考《土地开发整理项目规划设计规范》[20]、《灌溉与排水工程设计规范》[21]、《黄土高塬沟壑区集雨节水灌溉技术》[22]、《玉米全膜双垄沟播技术规程》[23]等的基础上,结合研究区实际情况,综合确定。该模式总体思路见图1。

图1 双垄全膜集雨沟播土地整治模式总体思路Fig.1 The general idea of land consolidation pattern of double ridge and furrow sowing mulch harvesting

3.2.1 雨水供需分析 黄土台塬区光热条件较好,标准耕作制度作物组成以冬小麦和春玉米为主,一年一熟。根据研究区内选定作物需水规律及各生育阶段水分亏缺状况,采用非充分灌溉方式得到限制灌溉条件下全年灌溉供水量(式1),依据当地逐月降雨数据进行灌溉制度设计。

式1中,Md为非充分灌溉条件下的年灌溉定额,m3/hm2;β为非充分灌溉系数,取0.4—0.5;N为农作物全年需水量,m3/hm2,是地面灌溉条件下的试验值,微灌时乘以0.5—0.8的系数;Pe为作物生育期内的有效降水量,mm,陇东一般取0.8;Ws为播种前土壤有效储水量,按N的15%—25%估算;η为灌溉水利用系数。

3.2.2 集雨设施设计

(1) 水窖。窖址选择应按照便于集、引、取水的原则,综合土质、集雨、灌溉等各方面条件确定。根据窖池形状和防渗材料,一般采用水泥砂浆薄壁窖、混凝土盖碗窖、混凝土球形窖、砖拱窖等形式。田块内,水窖应沿田块四周布设在高程最低点,结合台塬区粮食作物补灌制度及水窖设计运行要求,形成灌溉补充片区,当塬面地形复杂,水窖可采用串珠式布置[24],将布设在不同高程塬面上的水窖连通,当高处水窖蓄满水后,多余的水可通过管道补充地势较低处的水窖。

(2) 集雨场。综合考虑研究区降水量、集雨面集雨效率、水窖容积、水窖重复集雨次数等因素,确定集雨场面积(式2)。

式2中,S集为集雨场面积;V为水窖容积;α为水窖容积系数,取0.8;λ为水窖的重复利用率; Pp为降水保证率p时的降水量;Ep为降水保证率p时的集雨效率;ε为集雨损失率,取0.3。

(3) 集雨沟。为将集雨面径流引入沉沙池,在田块边开挖集雨沟,宜采用U型结构,沟口宽50 cm,沟深20 cm C15混凝土衬砌,厚度3—4 cm。土质较好,可采用原土翻夯,翻夯后土的干容重应不小于1.5 t/m3。

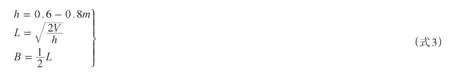

(4) 沉沙池。沉沙池是为减少入窖泥沙而设置,其位置应高于进水口。根据研究区多年平均来沙量V,池深一般采用0.6—0.8 m,长宽比宜设置为2∶1,相应的沉沙池设计参数见式3。

式3中,V为设计容积沉沙池年沉沙量;L、B、h分别为沉沙池长、宽、深。其中,V = β(S1·n1+ S2·n2+ … + Sm·nm)β为沉沙池沉沙率,一般取0.7—0.9;S1,S2,…,Sm为设计容积水窖对应的各集雨场面积;n1,n2,…,nm为对应各集雨场的年冲刷量。

3.2.3 土地平整规划

(1) 灌溉田块。水窖容积应满足当地田块灌溉片区中非充分灌溉条件下作物第i个生育阶段所需最大灌溉水量,由水窖容积确定水窖灌溉区域面积,按式4计算:

式4中,S灌为水窖灌溉区域面积;V为水窖容积;Mi为作物在第i个生育阶段选定的非充分灌水标准;α为水窖容积系数,取0.8;η为灌溉田间水利用率,滴灌条件下取0.9。

(2) 平整田块。根据灌溉田块进一步确定土地平整方案。土地平整方案包含田块布设方式、田块规模和田块形状等内容。田块布设宜选择南北向,以保证耕作田块长边的受光时间及受光热量,耕作田块宜平行等高线布置并与当地主害风向垂直或选择与主害风向垂直线交角小于30°—45°的方向;田块一般长300—600 m,宽100—200 m,主要考虑田块面积、机械作业要求、防止风沙等要求以及地形、地貌条件的限制;田块外形宜规整长边与短边交角以直角或接近直角,形状宜选择长方形、正方形或梯形。宜结合田块布设方向、长度、宽度及形状要求划块定方。

(3) 平整方式。塬面地势一般较为平坦,不宜进行大规模的土地平整,可选择局部平整方式,粗平后细平以充分降低填方、挖方工程量和工程投资,保护表土层及为集雨创造条件。

(4) 平整精度。塬边田面1 m左右,应保留10°左右反坡,做到外高内低。同一塬面应具有均一坡降,田面保持与设计灌溉水流方向一致的1/300—1/500的比降。

3.2.4 农业生产措施

(1) 耕作垄沟开挖。用划行器(大行齿距70 cm、小行齿距40 cm)划行,距地边35 cm处划一边线后,沿边线按小垄—大垄间隔排列的顺序划完全田。按作物种植走向开沟起垄,每行分为大小双垄,大垄宽70 cm、高10—15 cm小垄宽40 cm、高15—20 cm,沿小垄划线来回向中间翻耕起小垄,将起垄时的犁臂落土用手耙刮至大行中间形成大垄面,用整形器整理垄面,使垄面隆起,防止形成凹陷不利于集雨。每个播种沟对应一大一小、一高一低两个集雨垄面。

(2) 滴灌带敷设。滴灌带铺设间距为相应的宽窄行垄沟播种幅宽,规格为1 m(40 cm + 60 cm)或1.3 m(40 cm + 90 cm),管道埋深应考虑最大冻土深度。根据水源位置和地形条件进行管网布置,各级管道相互垂直,以使管道最短且控制面积最大。考虑水窖灌溉片区面积,进行主管和滴灌带的铺设。滴头的选取应保证其滴灌强度不超过土壤的允许滴灌强度,在提水机具功率给定的条件下,所选用的泵应能提供所选滴头所需的工作压力及流量[25-26]。

(3) 地膜铺设。在完成垄沟开挖的田面上进行地膜覆盖,起垄覆膜须连续作业以防止土壤风干造成水分散失。宜选用厚度0.008—0.01 mm、宽120 cm的无色聚乙烯地膜。沿边线开深5 cm左右的浅沟,地膜展开后,靠边线的一边在浅沟内,用土压实,另一边在大垄中间,沿地膜每隔1 m左右,用铁锨从膜边下取土原地固定,并每隔2—3 m横压土腰带。膜与膜在大垄中间相接覆盖,全地面覆膜。用厚度>0.014 mm的地膜铺集雨沟,铺沟膜应延伸至窖内。

(4) 首部设计。对于供电输电条件有限的台塬区,可采用由柴油/汽油机组为动力的移动式灌溉设备,主要构建包括手推车、柴油机/汽油机、自吸泵、施肥罐和过滤器。一般采用自吸式水泵,选定参数包括功率、设计扬程和流量,在提水机具功率的条件下,实际选用的泵功率应为动力机功率的70%—90%;设计扬程及流量依滴头的工作压力及滴水量选定,考虑管路压力损失及滴头位置到供水水位的高差,泵的扬程可初步按滴头工作压力的1.2—1.4倍选取;肥料罐盛放定量肥料,由肥料泵利用水压将肥料送出;过滤器分肥料过滤器和沙石过滤器,前者用来除去肥料中的杂质或较大颗粒,后者把水中的大块沙石过滤掉。

4 案例分析

4.1 试验区概况

本文在庆阳市西峰区彭原乡五郎铺村建立了试验区,地处甘肃省董志塬中心腹地,地理位置35°45′29″—35°47′03″N,107°30′08″—107°31′45″E,地势西北高东南低,平均海拔1268 m。属温带半干旱半湿润地区,多年平均降雨量550 mm,多年平均蒸发量1519.1 mm。年平均气温8 ℃,无霜期160 d,多年平均日照数为2425 h,多年平均冻土深度86 cm。土壤以黑垆土、黄绵土为主,质地均一,结构和通透性良好。主要自然灾害为季节性暴雨、冰雹、干旱、霜冻等。试验区面积9.42 hm2(其中耕地7.55 hm2、园地0.28 hm2、田坎0.47 hm2、农村道路0.15 hm2、农村居民点0.92 hm2、荒草地0.05 hm2),粮食作物主要有冬小麦、春玉米、糜子、谷子和豆类等,经济作物有胡麻、中药材等。农业生产方式以人工、畜力劳动为主,农业机械化程度较低。

4.2 集雨灌溉系统建设

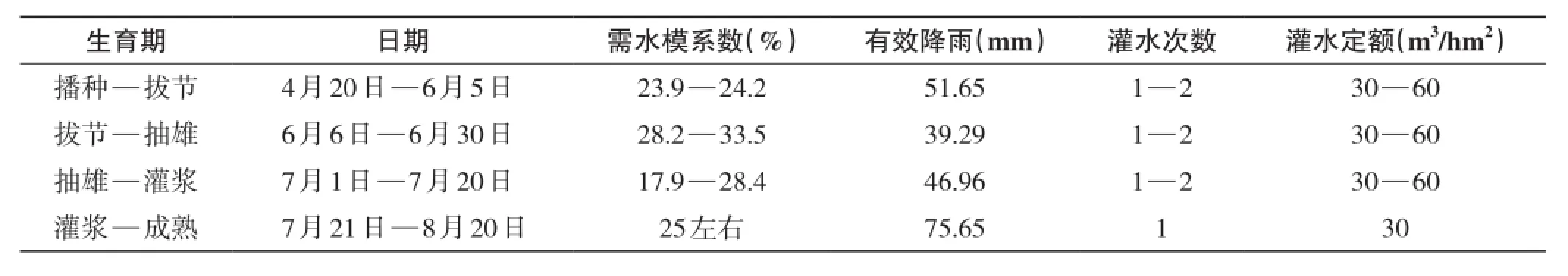

以春玉米为选定作物。根据当地逐月降雨情况及春玉米需水规律,考虑生育期中的关键灌水时期,制定玉米节水灌溉制度,确定灌溉定额(表1)。

表1 春玉米灌溉定额(P = 75%)Tab.1 Spring corn irrigation quota (P = 75%)

水窖采用容积50 m3的水泥砂浆薄壁水窖,设计年重复集雨次数为4。以塑膜地膜作为防渗集雨面,在灌溉保障率为75%的降水条件下,需配套1600 m2的集雨场。结合玉米作物补灌制度及水窖设计运行要求,划定每6000 m2(100 m×60 m)为一个灌溉补充片区,每个土地平整单元(500 m×180 m)包含15 个灌溉补充片区。采取局部平整方式,在对平整区进行表土剥离、挖高填低、土方调配、表土回填等土方平整工程后,对土地进行精细平整,形成1/500左右的坡度,以利于塬面形成集水需具备的汇流条件。对田埂进行边坡加固,田埂高30 cm,埂顶宽40 cm,埂底宽60 cm,用生土填筑。集雨沟与水窖同设在地块最低处或地边,沟口宽50 cm,沟深20 cm,采用C15混凝土衬砌。沉沙池位置高于进水口,长3 m,宽1.5 m,深0.8 m,采用砖石衬砌。进水管采用Φ0.3 m塑料管,安装在沉沙池从地表向下2/3深处,以1∶1坡度向下与水窖相连,管长深入窖内30 cm。水窖深7.0 m,底径3.2 m,中径4.0 m,上口径1.0 m,窖口高0.3 m,混凝土窖底厚10.0 cm,水泥砂浆窖壁厚3.0 cm,窖盖厚8.0 cm。按作物种植走向划行起垄,形成大垄(宽70 cm,高10 cm)、小垄(宽40 cm,高15 cm)相间的耕作垄沟,在40 cm小垄中间人工开沟深3 cm、宽5 cm进行滴灌带铺设。采用一膜一管两行,宽窄行(40 cm + 60 cm)种植模式,采用主管、滴灌带两级管网,主管选用PE管(外径75 mm,工作压力0.2 MPa)铺于地面并连接滴灌带(内径16 mm壁厚0.2 mm,工作压力0.1 MPa)垂直布置在田间,选用抗堵性能好、使用寿命长的内镶式滴头。主管单向布置60 m,间距100 m,滴灌带工作长度单向布置100 m,间距1 m。选用厚度0.008—0.01 mm、宽120 cm的无色聚乙烯地膜进行全覆盖,集雨沟以大于0.014 mm厚度的地膜铺设,并延伸至窖内。选用柴油机组移动式首部加压装置,流量6 m3/h,扬程20 m,自吸高度5—6 m,配套功率4 马力,进出水口采用1″管螺纹,120 目2 吋网式滤器施肥罐为15 L。具体设计见图2(封三)。

4.3 效益分析

试验点于2012年4月建成,与常规半覆盖种植相比,穗粒数增加97—102 粒,穗粒重增加30.0—33.4 g,增产约20%。每hm2地膜用量约80 kg,较普通覆盖增加25 kg,增加地膜成本380 元,增加人工费450元,累计增加成本830元。试验田平均产量10800 kg/hm2,增产约1800 kg/hm2,按玉米价格2.50 元/kg,秸秆0.20 元/kg计算每hm2增加玉米产值4500元,秸秆产值342元(粒秆比1∶0.95),扣除成本,净增产值4012元。此外,通过平整台地、修筑田埂、划行起垄等工程措施和松耕免耕、地膜覆盖等农业措施可显著减轻土壤表面的风蚀、水蚀,减少水土流失。双垄全膜技术更容易清理残膜,减少土壤污染,更有利于土壤环境的保持;田头修建水窖、沟道拦蓄降雨集中期多余的雨水径流,防止暴雨径流对坡面的侵蚀,拦泥减沙、水土保持作用明显;利用集蓄雨水补充灌溉作物,提高作物产量,改善了农田生态系统,增加了区域生态系统的稳定性。

5 结论与讨论

围绕区域资源特点和农业生产实际进行农村土地整治模式创新是当前土地整治领域的重要任务,土地整治技术发展和农业技术进步为农村土地整治模式的创新提供了技术支持。本文基于区域农业气候背景与当地农业生产技术条件,从集雨灌溉系统建设的基本要求出发,形成了“雨水供需分析—集雨设施设计—土地平整规划—农业生产措施”为一体,以集雨灌溉为中心的陇东黄土台塬区双垄全膜集雨沟播土地整治模式。

该模式充分吸收了干旱半干旱雨养农业区已形成的旱作玉米双垄全膜覆盖集雨沟播技术中的“膜面集雨覆盖抑蒸、垄沟种植”等关键技术点,从土地整治的特点和要求出发,强调田块综合规划与降水充分利用,突出土地平整在后期农业利用中的规划服务作用,不同于现有自行提水、点浇等灌溉方式,设计增加移动式首部灌溉设备,辅以滴灌。通过“拦水、保水、截水、蓄水、用水”等节水技术环节,实现“蓄住天上水、保住土壤水、用好地表水”。试验区两年来的运行表明,该模式增产效益明显,并且有利于保持水土和改善土壤环境。

本文提出的双垄全地膜集雨沟播土地整治模式适用于年平均降雨大于250 mm、有集中降雨期、光热条件丰富、地势较为平坦的西北干旱半干旱黄土台塬区的玉米、马铃薯、稀植蔬菜作物等。该技术区域针对性强,投资适中,见效快。经过玉米等稀植作物上的应用试验取得了较为显著的成效,但该模式在经济作物特别是在密植作物的应用推广还需进一步研究。

(References):

[1]周惠成,彭慧,张弛,等. 基于水资源合理利用的多目标农作物种植结构调整与评价[J]. 农业工程学报,2007,(9):45-49.

[2]程玉菲,李元红,刘佳莉,等. 甘肃省水利发展的制约因素研究[J]. 人民黄河,2012,34(10):62-65.

[3]李怀有,付良勇. 庆阳地区集雨节水灌溉技术的应用现状及发展对策[J]. 甘肃农业科技,2000,(1):19-23.

[4]张正峰. 我国土地整理模式的分类研究[J]. 地域研究与开发,2007,26(4):82-86.

[5]孟德彪,朱道林. 内蒙古土地整理工程类型区的划分研究[J]. 安徽农业科学,2011,(26):16222-16224.

[6]姚国强. 新疆土地开发整理工程类型区划分研究[J]. 现代农业科技,2010,(19):396-397.

[7]郧文聚,宇振荣. 土地整治加强生态景观建设理论、方法和技术应用对策[J]. 中国土地科学,2011,25(6):4-9.

[8]江一波,胡守庚,刘越岩,等. 基于GIS的丘陵山区可持续耕地整理潜力综合评价[J]. 中国土地科学,2012,(6):42-47.

[9]陈国平,赵俊三,张力,等. 云南省土地整治分区研究[J]. 安徽农业科学,2013,(2):853-855.

[10]吴次芳,叶艳妹,岳文泽. 试论土地利用工程的学科属性、体系和发展方向[J]. 中国土地科学,2007,21(3):26-31.

[11]韩冬,韩立达. 农村土地综合整治绩效评价的MAUT及FANP分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2013,19(2):8-15.

[12]李胜克,牛建彪. 旱作玉米双垄全膜覆盖集雨沟播技术的创新与应用实践[J]. 甘肃农业,2011,(1):94-96.

[13]李元红,朱强,张洁. 雨水集蓄利用技术及设施系统[J]. 中国水利,2007,(10):106-107.

[14]潘学标,龙步菊,魏玉蓉. 内蒙古黄土高原区降水规律与集雨利用潜力分析[J]. 干旱区资源与环境,2007,21(4):65-71.

[15]全膜双垄沟播玉米栽培技术规程——甘肃省农业技术推广总站[EB/OL]. http://gsnjtg.com/gzq/ShowArticle.asp?ArticleID=379.

[16]蔡海生,陈美球,赵建宁,等. 土地开发整理工程类型区划分的概念与方法探讨[J]. 农业工程学报,2009,25(10):290-295.

[17]蔡海生,林建平,朱德海. 基于耕地质量评价的鄱阳湖区耕地整理规划[J]. 农业工程学报,2007,23(5):75-80.

[18]张晨. 土地整治资金筹措与风险防范[D].南昌:江西农业大学,2012.

[19]卢艳霞,黄盛玉,王柏源,等. 农村土地整治创新模式的思考——基于广西壮族自治区崇左市龙州县“小块并大块”的启示[J].中国土地科学,2012,26(2):84-87.

[20]TD/T 1012-2000. 土地开发整理项目规划设计规范[S].

[21]GB 50288-1999. 灌溉与排水工程设计规范[S].

[22]李怀有,赵成安,郭永乐. 黄土高塬沟壑区集雨节水灌溉技术[M]. 郑州:黄河水利出版社,2002.

[23]玉米全膜双垄沟播技术规程[EB/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=6mI_ZsybYH3aIdgdQSCZE8ZohXjxCAEgWC9ZbqZ2-puMrRGI-EjX9-8X-3RqogVWX0t9qAfW4CNBoz3eIFP8gwppxVCPm2XZIbVBZ99iJNe.

[24]付晓刚,齐全,周万亩,等. 旱地水窖设计与施工技术[J]. 甘肃农业,2007,(10):74-76.

[25]李兴,程满金,马兰忠,等. 膜下滴灌技术在雨水集蓄利用工程中的研究[J]. 节水灌溉,2008,(3):1-8.

[26]石岩,成自勇,王开录. 滴灌工程技术在河西地区大田推广应用中的问题探讨[J]. 中国水利,2013,(11):27-29.

(本文责编:陈美景)

Study on Land Consolidation Pattern of Whole Film Mulching on Double Ridges and Planting in Catchment Furrows in Longdong Tableland

LIN Yi-nan, JIN Xiao-bin, GUO Bei-bei, YANG Xu-hong, ZHOU Yin-kang

(School of Geographic and Oceanographic Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

The purpose of this paper is to improve and develop appropriate Longdong tableland areas and other arid and semi-arid areas of land consolidation pattern based on the combined double ridges using mulching ditch multicast technology in arid and semi-arid rainfed upland agricultural zone. The measures for such land consolidation pattern includes the constitution of supply and demand analysis proposed by precipitation, rainwater harvesting facilities design, land leveling planning, agricultural production measures. The method was verified by establishing pilot area. The results indicate that the land consolidation pattern has feasibility and effectiveness in the study area. This pattern can significantly improve the utilization of land and water resources, and the corn yield 20.0%, a net value of about 4 000 yuan/hm2, and helps maintain water and soil and improve soil environment, with better economic, ecological and social benefits. The pattern has strong practicality and effectiveness. It applies to arid and semi-arid northwest loess tablelandarea that the annual average rainfall is greater than 250 mm with centralized rainfall span, abundant light and heat conditions, and relatively flat terrain.

land consolidation; rainwater harvesting for irrigation; pattern; loess tableland; Longdong

F301.2

A

1001-8158(2014)12-0056-07

2014-04-16

2014-07-31

国土资源部公益性行业科研专项(201011016-08)。

林忆南(1991-),女,浙江舟山人,硕士研究生。主要研究方向为土地资源管理。E-mail: lin_yinan@126.com

金晓斌(1974-),男,甘肃兰州人,博士,副教授。主要研究方向为土地资源管理。E-mail: jinxb@nju.edu.cn