闽安迥龙桥“海上丝绸之路”的印记

2014-04-22林原

林原

福州港自古就是东南沿海重要的通商口岸,在“海上丝绸之路”中占有重要地位,而闽安港口古码头,就是福州古港海上贸易的有力见证。闽王王审知当年建造的石桥——迥龙桥,是福州“海上丝绸之路”最重要遗迹之一。它的故事,贯穿了闽安古村的热闹与沉寂。

走进闽安古镇,首先看到的就是一条长17公里的河流,它的名字叫邢港,古称迥港,发源于天马峰下,九曲三十六湾,碧水萦回、水波粼粼,贯穿过闽安镇后,汇入闽江口,飞流直下东海。

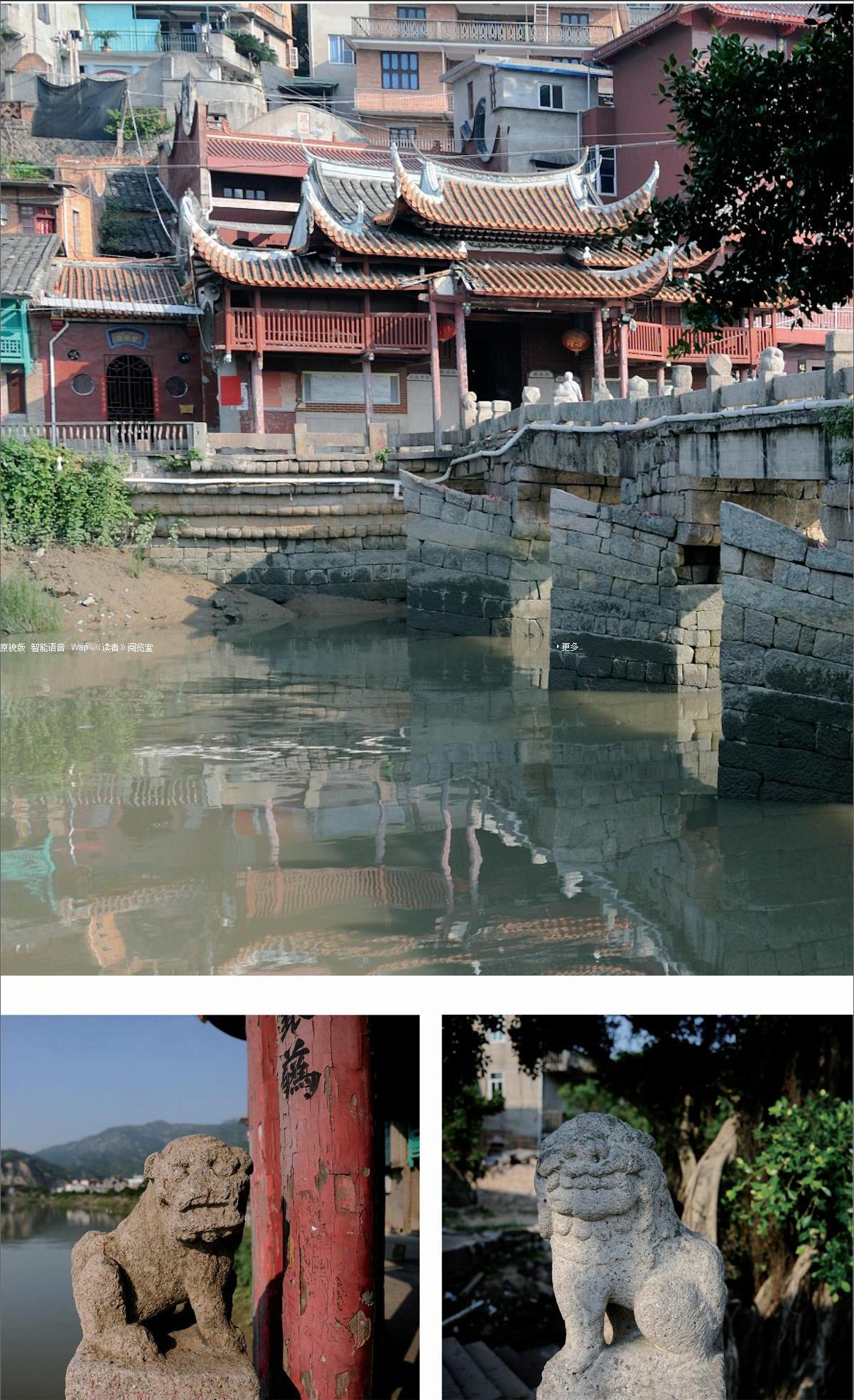

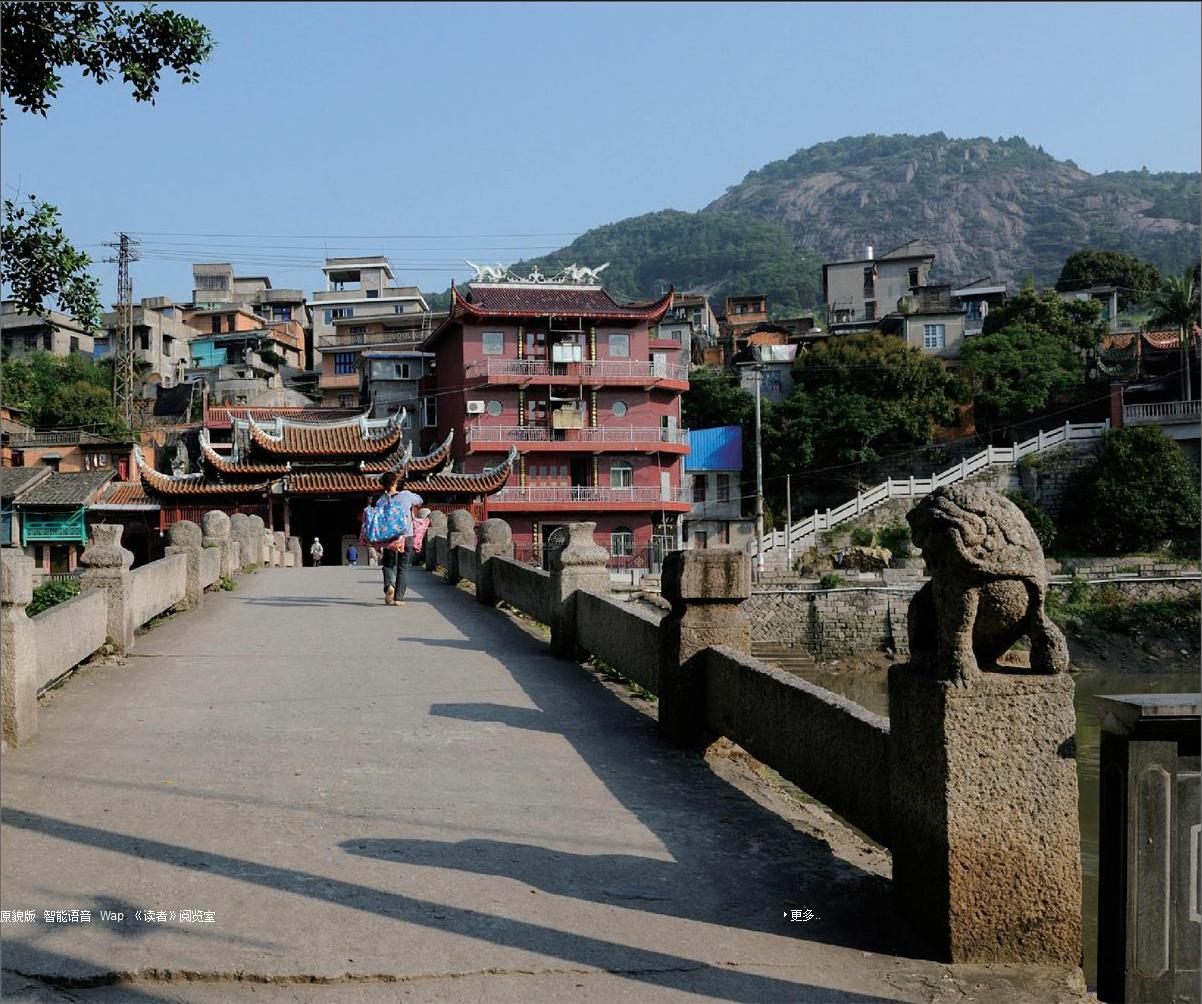

“闽安三十六景”中的“邢桥九曲”、“沈桥夜月”都与邢港上的一座唐代古桥有关,这座桥名叫迥龙桥,又名飞盖桥、沈公桥。为花岗石平梁结构,四墩五孔,不等跨,墩呈船形,两墩间距13米左右。墩及桥台由条石砌造,其上部层层出挑,以承石梁。每孔间平铺五根1米见方、最长达16米、厚1米的巨大石梁,五孔共架25根。桥两侧设护栏,每块长3.3米、宽0.45米、厚0.15米,栏板间的栏柱0.45米见方、高1.4米,计36根。顶雕宝奁、莲花、海兽、石狮,造型古朴,线条流畅,展示着我国唐宋石刻的精湛技艺。全桥长66米,宽4.8米。桥虽经历代修葺,但墩梁栏柱等仍是唐代遗物,保持唐代建筑风韵,是研究唐代桥梁建筑的珍贵实物。

迥龙桥始建于唐昭宗天复元年(公元901年)。宋瑞平年间(公元1234年~1236年),邑人、丞相郑性之重修,改名“飞盖桥”。清康熙十六年(公元1677年),闽安协镇沈河清再修,又易名“沈公桥”。民国十一年(公元1922年)又修。桥南郑性之手书“飞盖桥”碑及“沈公桥”碑,桥北立历代建桥碑四方。

迥龙桥像一根扁担一样,挑起了桥南的“玄帝亭”与桥北的“齐天大圣庙”,玄帝亭是一座桥亭,由亭下穿过走上石桥,从桥南向北眺望,巍峨挺拔的棋盘山拱卫着山脚下的大圣庙,以及与大圣庙融为一体的跨街廊亭、兴慈寺、观音阁,再加上掩映在绿树苍岩中的尊王庙景观,使桥南到桥北错落有致地连成了一组独具唐宋风格的古建筑群落,画梁雕柱,金碧辉煌,水榭临江,飞檐映水,给古老桥梁增色不少。

迥龙桥是古代闽安通往闽江下游和闽东惟一的石桥,进出闽江的海船都在此停泊。明清两代,琉球贡船也要在此停留封仓,择日驰进福州。历代均在此设立“闽巡检司”衙门,掌闽海疆事务。清闽安水师左右营隔河设立,来往于此桥。清道光间,古石桥复圮,严重影响军训、交通和海防安全,闽安协镇副将、抗英名将、南澳海坛总兵江继芸和大量戍台将士捐款助修,亲临工地指导,派左营中军府闽安守将颜明亮总理修建工程。历时年余,于道光二十年(公元1840年)修桥竣工,船楫朔流,帆桅交错,垂柳拂水,桥影微荡,有诗赞曰:“邢港春宵,两岸笙歌朝玉宇。沈桥步月,万家灯火灿银花。”

“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”。这座形似玉带,横跨邢港的古石桥远离喧嚣,坚守在闽江口这个宁静的村庄。流水依然,古桥不老。他是历史老人,见证了千年的沧海桑田……endprint