中国流态化学科研究的开拓者

——记化学工程学家、工程院院士郭慕孙

2014-04-18柴玉田

文/柴玉田

中国流态化学科研究的开拓者

——记化学工程学家、工程院院士郭慕孙

文/柴玉田

郭慕孙

“研究工作不是知识的传播,而是知识的创造,不要跟在别人后面走,要有所创新、有所发现、有所发明”。这句简洁精炼富有人生哲理、而又具有文学色彩的经典语句,既是化学工程学家、中国流态化学科研究的开拓者郭慕孙院士的口头禅,又是他的座右铭。

郭慕孙,长期从事化学工程特别是流态化方面的科学研究,早期首先发现和区分“散式”和“聚式”流态化,之后将流态化技术应用于我国不同矿产资源的综合利用,并建立了“散式流态化”、“广义流态化”、“无气泡气固接触”的理论体系,为我国流态化技术的发展奠定了基础。☒

“破天荒”提出新概念

郭慕孙1920年生于湖北汉阳,父亲郭承恩曾留学英国,回国后受聘沪杭甬铁路工程师,母亲周石南是小学教师。在父母的培养教育下,自幼好奇心很强的郭慕孙喜欢做造型各异的风筝,还常到弄堂口的小作坊向工人师傅学习车床技术。1937年,父亲与朋友在上海合作开办了中国第一家工业炼气公司,打破了法国企业在华气体工业的垄断地位,上海的报纸进行了报道,认为这是一件非常了不起的事。当时正在圣约翰大学附属中学读书的郭慕孙对父亲的壮举深感自豪,从小就立志做像父亲一样的“工程师”。1939年他考入上海沪江大学(现上海理工大学)化学系。在学期间,他的各科成绩始终名列前茅,同时担任校刊《上海观察者》的编辑。

1943年大学毕业后,郭慕孙在上海汉堡化工厂和生化药厂工作了一段时间,便只身前往重庆等待留学机会。1945年,他凭借自己优异的学习成绩和突出的英文水平,如愿以偿获得了美国普林斯顿大学化工系的奖学金。

郭慕孙的导师威尔汉姆教授很欣赏这名中国学生勤奋严谨的学习精神。导师告诉他,跟颗粒有关的流动问题只有两类工作,一是颗粒在液体中的沉降,二是通过松散颗粒介质的流体流动。如何把二者结合,寻找规律就是需要研究的问题。那时,他除了吃饭、睡觉,基本上都在实验室工作。当时没有测流量的现成装置,他就用一些管子反复计算设计制作,与导师一起在液固体系上作了系统且有成效的试验研究。1946年10月,他完成了硕士学位论文《固体颗粒的流态化》,1948年发表在美国《化工进展》杂志上。他们首次观测到液固和气固流态化的差异,提出了“散式”和“聚式”流态化的概念,建立了颗粒与流体相互作用的流动参数统一关联式,丰富了流态化的基础理论,是国际学术界公认的流态化经典之作,至今仍被广泛引用。郭慕孙后来回忆说:“当时流态化还是一个新名词,那篇论文首次区分了流态化的不同类型,并列出了大量的实验数据,那是破天荒的。”

在1946年美国化学工程师学会年会上,威尔汉姆教授所作的流态化研究报告让学术界和产业界的与会代表印象深刻,美国碳氢研究公司请威尔汉姆教授推荐一位精通流态化的毕业生,郭慕孙自然是最佳人选。为了心中“工程师”的梦想,郭慕孙放弃了继续攻读博士学位的机会,在该公司担任实习工程师,次年便加入了美国化学工程师学会。郭慕孙在那里做了很多流态化的实验和计算等开拓性的工作。

虽然工作稳定,但郭慕孙仍然心系祖国,他在美国化工期刊登了寻求回国工作的启事,可口可乐公司选中了这位华人工程师,派他到中国拓展业务。1948年7月,他被派往香港解决技术问题,完工返回上海才得知公司为避免战争风险,已决定年底从中国撤离。于是可口可乐公司又将他派往印度新德里,他与同事们历经五个月,硬是在一座破旧厂房里建成了印度第一家可口可乐工厂。回到美国后,他被安排到纽约实验室工作,在此期间撰写的《差压法测定汽水中含二氧化碳》的论文,获得美国汽水行业的契斯特曼奖。

1950年12月9日,郭慕孙与大学同学、波士顿大学社会学硕士桂慧君步入婚姻殿堂。1952年5月,他再次回到碳氢研究公司,继续从事煤的气化、气体炼铁和低压空气分离等研究。在美国期间,他发表论文8篇,获低温气体吸收、含碳固体物料气化工艺、含碳固体的气化3项专利。郭慕孙在接受采访时曾说:“我回国的目的就是希望将这些研究和专利继续做下去,并且要在自己的国家产生经济效益。”1956年8月,郭慕孙终于等来了回国良机,为了发展祖国的科技事业,他毅然偕同妻子和子女乘船辗转香港回到新中国的怀抱。

“流态化”大显身手

1956年,正在筹建中国科学院化工冶金研究所(以下简称“化工冶金所”,现中国科学院过程工程研究所)的著名冶金学家叶渚沛得知郭慕孙刚刚回国,便发出工作邀请,因为曾看到过他发表的硕士学位论文,所以建议他将化工中的流态化技术运用到冶金领域,即利用流态化焙烧的方法,处理回收湖北大冶铁矿中的铜。郭慕孙了解了前辈对自己的学术规划后,欣然加入化工冶金所,后被任命为流态化研究室主任。

郭慕孙深知基础研究是科学技术和工程科学创新的源泉,他将自己在美国的研究成果进一步延伸,扩展到颗粒有进有出的流态化体系,提出了“广义流态化”理论,成功预测了八种流态化类型,计算了不同颗粒和流体系统的流态化行为,分析了许多工程技术问题,并且将该理论和计算方法应用到科研项目中,如低品位铁矿的富集和有色金属分离等。这在流态化领域是首次提出,它构建了适用于整个颗粒—流体系统和流态化的理论框架,取得了独树一帜的理论突破。但由于当时中国环境封闭,国际同行对此鲜有耳闻。

回国头几年,科研条件和生活环境还相当艰苦,为了将实验室成果尽快应用于工业生产,郭慕孙总是奔波于全国各地,一边开展实验,一边研究设计,一边指导工业应用。他经常在一二十米高的流态化中试设备上爬上爬下观测实验结果;在没有计算机的年代,他靠拉计算尺一点一点地计算参数、设计方案;在实验现场他与同事们同吃同住,夜以继日地工作。湖北大冶、四川攀枝花、辽宁鞍山、贵州万山、内蒙古包头等厂矿企业都留下了他们辛勤工作的汗水与足迹。

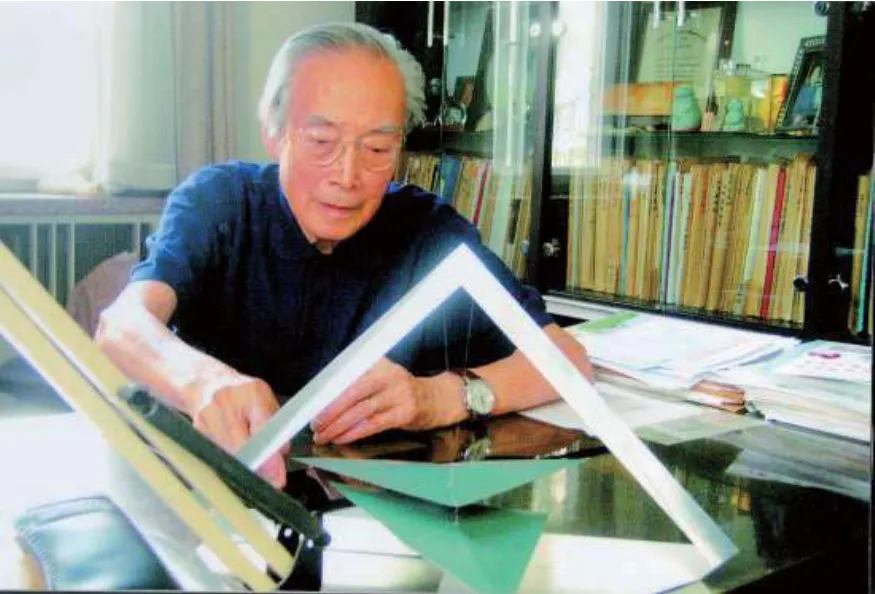

郭慕孙在实验室

为进一步推广流态化技术,郭慕孙在1958年首次发表了《流态化技术在冶金中之应用》,1963年又发表了《流态化垂直系统中均匀球体和流体的运动》,并撰写了《广义流态化》等论著,由此带动了一系列的工业研究。他将“广义流态化”的研究成果成功应用于冶金过程,使流态化技术逐步为我国工业界所重视,为此他被授予全国先进工作者。

“文化大革命”中,郭慕孙遭受了不公正的待遇,被莫须有的罪名隔离审查1年半,不能搞实验。但他仍在艰难困苦中坚持科研工作。1969年9月,他被安排到大西北甘肃金川886厂,参加镍钴矿氯化焙烧扩大试验。那里的生活和工作条件十分艰苦,没有办公桌椅,吃粗粮,缺蔬菜,上班要戴防毒面具做试验,每人发一大瓶咳嗽糖浆治严重的气喘。在繁重的劳动之余,他挤时间进行了大量的金属氧、氯化物的热力学数据分析计算,设计出全新的气相化学迁移工艺流程,解决了有色金属氯化物与铁氧化物的分离,在小板凳上写出了“用气相迁移法从含有色金属复杂铁矿中提取有色金属”的手稿。对我国最大的镍钴矿资源的综合利用,他提出的氯化迁移的构思,时至今日仍值得探索和借鉴。

二十世纪七八十年代,当国际上很多流态化研究的同行热衷建立气泡模型时,郭慕孙并未跟风而上。他针对气固流化床中气泡对相际接触和传递的不良影响,独辟蹊径开创了稀相流态化、快速流态化等无气泡气固接触新领域。经过10余年的刻苦攻关,他所创立的“广义流态化”理论和“无气泡气固接触”理论,已逐步成为流态化研究领域一个独立的、完整的理论与技术体系。

1973年,郭慕孙率先提出了“快速流化床”的一维模型,预测并通过实验证明了快速流化床中颗粒聚团的存在。然而当时化工界对是否存在聚团仍存争议,甚至关于聚团假设的投稿也被拒之门外。郭慕孙始终坚持以聚团为核心建立模型研究,至今近40年的艰难研究历程证明,颗粒聚团是一种介尺度现象,而介尺度问题又是很多复杂现象的共同瓶颈,由此更加体会到当时郭慕孙选题的前瞻性和重要性。

然而,散式流态化与聚式流态化之间存在的巨大差别,一直未能从理论上给予合理的解释。1984年郭慕孙又提出了快速流态化的流域划分,针对无气泡气固接触的特殊流型特点,从多尺度概念入手,指导他的博士生进行能量最小多尺度(EMMS)方法的研究。

1992年到1997年是EMMS模型发展最艰难的阶段,一是模型受到质疑,二是EMMS的应用尚未开展。在这个关键时期,郭慕孙带领大家积极开展工作,经过持之以恒的不懈努力,终于计算出了结果。他们首次建立了流态化系统中非均匀结构的稳定性条件,突破了对两相流系统进行量化模拟计算的瓶颈,将颗粒—流体系统计算广泛应用,并被延伸至其他系统,在国际上逐步确立了多尺度方法这一领域。通过发展离散模拟,又扩展到其他系统建立普适方法,并与离散方法结合,形成以问题、模型、软件和硬件结构相似为特征的高性能并行计算模式。此发展的极值多尺度方法,推动了化工过程实时模拟的实现,得到国际同行的高度赞扬,被广为应用,这其中凝聚了郭慕孙大量的心血。

2000年,已是80岁高龄的郭慕孙开始筹划主编一部巨著《流态化手册》,他亲自编写详细的写作提纲,组织国内外64位知名学者参与撰写,这部316万字的 《流态化手册》于2008年由化学工业出版社出版,在化学工程领域具有里程碑式的意义。

“小颗粒”发挥大作用

在半个多世纪研究金属复杂矿和贫矿的过程中,郭慕孙总能提出物质基本现象的科学本质,通过不断地持续实验研究,举一反三,不断扩展,从中探究其共性,凝练出更高层次的科学问题。他开拓的流态化技术延伸到许多颗粒的物理加工和化学反应工艺,进一步从更小的尺度——颗粒上着手,探索化学工程中有关颗粒的作用和反应过程中的变化,覆盖了更多学科。

郭慕孙与颗粒有着不解之缘,一辈子的科研工作基本都与颗粒息息相关,为推动我国颗粒学的学科发展倾注了极大心血。1978年,他在中国科学院学科规划中就提出化工的四个科研方向,即传递过程、化学反应工程、生物化工和颗粒学。1984年,他在化工冶金所筹备建立了颗粒学实验室,在国内率先开展了颗粒形态表征等科研工作,并派出科研骨干到国外学习,培养了许多从事此项科研工作的人才,带动了我国这一交叉学科的迅速成长。1986年9月,他组织成立了中国颗粒学会,亲自担任理事长至2002年。至今该学会已成立了颗粒测试、颗粒制备与处理、流态化、气溶胶、超微颗粒、生物颗粒、能源颗粒材料七个专业委员会。

科研所要面向国民经济为生产服务

1978年郭慕孙荣任化工冶金所负责人,1980年任所长。 上任伊始,他为该所的发展确立了明确指导思想:一要面向国民经济,为生产服务;二要发挥科学院的特长,突出基础,提高开拓性;三要自力更生,独立自主,创造出适合我国资源、社会、经济特点的工艺技术。他提倡科学上要造成不断创新的局面,认为“研究工作不是知识的传播,而是知识的创造”,在郭慕孙的学术词典中,是没有跟踪这一词汇的,他强调的是‘独到’和‘特色’,他为实验室的题词‘注重积累、追求卓越、瞄准前沿、服务需求’体现了他一贯的学术思想。”

因此要求管理部门,一要抓智力开发,二要抓新思想的产生,三要抓课题更新。在上述指导思想指引下,化工冶金所在人才成长和研究工作方面都出现了新生机,结束了“文化大革命”带给化工冶金所方向任务动荡不定的局面。他从化工冶金所原有的高温冶金、湿法冶金、流态化3种技术中提炼出冶金物理化学和冶金反应工程两个学科方向,并赢得了联合国开发署对后一学科的资助。他同时拓展了生物化工、多相化学反应和颗粒学等边缘学科的研究,并于1985、1986年分别成立了相应的研究室,给化工冶金所增添了新的活力。

郭慕孙创造性地将流态化技术应用于我国不同矿产资源的综合利用过程,他与企业合作,将实验室成果扩大至中间试验,对我国低品位与复杂矿的资源综合利用做了大量工作。如贵州万山汞矿尾矿的焙烧生产汞和该省低品位硫铁矿的焙烧制硫酸,湖北大冶含铜、钴难选氧化铁矿的硫酸化焙烧提取铜、钴和铁精矿,鞍山赤铁矿、南京凤凰山赤铁矿、酒泉菱铁矿、镜铁矿、河北宣化鲕状铁矿、包头白云鄂博矿等难选铁矿磁化焙烧生产铁精矿,攀枝花钒钛磁铁矿直接还原等。特别是1960年在马鞍山完成了100吨/日规模的低品位铁矿两相流态化磁化焙烧贫铁矿的中试,该装置后来搬迁到上海冶炼厂,又进行了阿尔巴尼亚红土矿的流态化还原焙烧,继以氨水浸取提镍。此中试成果“两相流态化磁化焙烧贫铁矿”1978年获全国科学大会奖,并获中国科学院重大科技成果奖。

为了在化工冶金所开展应用基础研究,郭慕孙于1981年争取到联合国对“金属提取过程中化学反应工程”研究的赞助,组织了一大批科研人员开展了高温冶金、湿法冶金、流态化和计算机应用方面的研究,完成了60余篇论文;还派出22人次到国外学习,为该所应用基础研究培训了骨干。1986年10月,在郭慕孙亲自组织和领导下,多相化学反应开放实验室成立。该室以气固、液固和气固等2个以上相间的非催化反应的固相加工为主要对象,几年中根据中国科学院开放、流动、联合、高水平的要求,取得科研成果11项,发表论文185篇,出版专著5部,批准专利1项,培养博士、硕士38人,成为我国化学工程应用基础研究方面一个有利于新思想萌生和青年人成长的场所。

为经济建设创造新的工艺和设备

科学研究的目的全在于应用,郭慕孙认为工程师应不满足于翻版现有工艺和传统设备,而要用自己的思维,为经济建设创造更好的方法。早在美国工作时期,他提出了添加惰性物料氧化粉煤,用低温丙酮吸收二氧化碳,用三周期蓄冷器低温空分,用有规条状床内构件进行流态化气体炼铁等方法。后者几经改进,现已用于吉林化工公司的硝基苯氢气还原制苯胺的反应器上。回国后,他提出了一系列稀相换热工艺,大多进入了中间试验,有的已用于生产,例如,贵州万山贫汞矿的焙烧生产汞和该省低品位硫铁矿的焙烧制硫酸。他所开发的设备还包括用于农村半手工操作的谷物烘干器和不需造气、不需团矿的粉煤加粉矿还原铁矿的跳汰反应器等。他所提出的工艺和设备,有的被采用,有的得了奖,也有的成果被搁置了,但他并不灰心。他总认为新方法的采用,基于社会条件和人的素质,而创造性劳动的价值,是永恒的,迟早会得到重视。

国内外学术交流的促进者

郭慕孙十分重视国内外的学术交流,在北京主办了国际流态化会议、国际循环流化床会议、中日美颗粒技术会议、中日颗粒技术会议及中美化工会议,发起并参与主持召开了九次中日流态化会议、六次全国流态化会议,培养带领他的学生和同事们走出国门、步入国际,通过积极的卓有成效的学术交流合作,推动了流态化技术和颗粒学等相关学科的发展。

为促进中国颗粒学研究的发展,更好地开展国际学术交流,郭慕孙于2003年创办了《颗粒学报》并亲任主编。他对所有入载文章都一字一句认真修改,严把质量关。他在化工著名期刊Chemical Engineering Science 编委的岗位上辛勤耕耘了十余载,为中国学者的文章走向世界发挥了重要作用,经他修改的论文,有的达十几稿之多,国际同行为之赞叹。

郭慕孙在进行学术交流

科普教育的普及者

郭慕孙对广大青少年寄予了无限希望。他认为,科技事业只有一代一代传承下去,才能使中华民族永远自立于世界民族之林。为此,他十分重视广大青少年的科普教育,积极为国家科技队伍建设和人才培养教育等建言献策,直至去世当天还在为青年人讲科普、改稿子。他还经常将自己的奖金、稿费用于帮助自闭症和痴呆症儿童等社会福利事业。汶川地震后,他第一时间将捐款交到所里,并积极交纳特殊党费,后来又汇款给中华慈善总会,支援灾区学校重建。他热爱生活、兴趣广泛,亲自设计计算、动手制作几何动艺,实现了科学与艺术的完美融合。他常为青少年作科普报告,并在北京二中建立了“郭慕孙几何动艺实验室”,对于启迪、激发青少年科学探索精神具有特殊意义。2010年5月30日上午,90高龄的郭老高兴地出席了由中国少年儿童新闻出版总社低幼读物出版中心和海淀区教委主办、国务院机关事务管理局幼儿园承办的“劳动的快乐,创新的快乐——巴布团队快乐会”,和小朋友们欢聚一堂。对《巴布工程师》被孩子们热捧的原因做了初步探索,并借此良机进行科学理想的教育。

郭慕孙以卓越的学术贡献和成就赢得国内外广泛赞誉,1959年应邀参加了全国群英会,被授予全国先进工作者称号。1989年获“国际流态化成就奖”,1994年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”,1997年获“美国化工学会流态化奖”,同年当选瑞士工程科学院外籍院士,2008年入选美国化学工程师学会“化学工程百年开创时代”50位杰出化工科学家,成为唯一获此殊荣的中国学者。由于郭慕孙对流态化学科和流体颗粒系统技术的突出贡献,1989年5月在加拿大召开的第六届国际流态化会议上,荣获“国际流态化成就奖”。到目前为止,世界上仅有4位科学家获此殊荣。

郭慕孙出席国务院机构事务管理局幼儿园举办的“劳动快乐”联欢

他把自己的一生毫无保留地献给了祖国的科技事业,对流态化学科和颗粒学的发展作出了卓越贡献,提供了大量宝贵的知识财富。他的科学精神和学术风骨将永远激励后人勇攀科学高峰。