对华歧视性反倾销的历史背景及动因分析

2014-04-07张华容

叶 俊 张华容

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073)

一、引言

继2009年我国成为世界第一大出口国后,2013年又成为世界第一货物贸易大国。2013年货物进出口总额258 267亿元人民币,以美元计价为41 600亿美元。其中,出口137 170亿元人民币,以美元计价为22 096亿美元;进口121 097亿元人民币,以美元计价为19 504亿美元。作为发展中国家,我国跃居世界第一货物贸易大国,这是我国对外贸易发展中的里程碑。改革开放以来,特别是加入世贸组织以来,中国进出口贸易实现了跨越式发展,有力推动了中国经济发展,也为世界经济发展做出了重要贡献。但在我国对外贸易发展中,贸易摩擦时有发生,特别是对华反倾销诉讼时有发生。国外对我国出口产品提起反倾销诉讼,是否存在歧视性问题,国内学界进行了广泛的探讨,大多数学者认为对华反倾销具有歧视性,而少数学者则认为没有歧视性。

持对华反倾销没有歧视性观点的学者认为,对华反倾销的频繁发生,主要是我国出口企业相互压价造成的,但征收反倾销税率太高,具有不公平性,其中特别是轻纺工业品更是如此,因而提出“协同出口”的建议。持对华反倾销具有歧视性观点的学者,大致有三种观点:王世春等人认为国外把中国视为非市场经济国家,故而选择生产成本大大高于我国的第三国同类产品价格计征对华反倾销税率,具有严重的歧视性,其依据是2001年我国“入世协定书”中第15条规定[1];鲍晓华等人认为对华反倾销案件占同期全球反倾销案件的25%~30%,明显具有歧视性,他们运用计量模型对全球反倾销案件与对华反倾销案件进行对比分析,结果显示对华反倾销存在严重的歧视性[2];廖靓等人认为对华反倾销税率大大高于全球反倾销税率的平均水平,具有明显的歧视性,并列举了大量案例进行说明[3]。中国入世以后,美国反倾销仍然呈现出“总体上减少,对中国激增;总体上分散,对中国集中”的歧视性特征。Bown认为,美国约一半以上的反倾销诉讼都以中国作为唯一的诉讼对象,美国一半以上对华反倾销诉讼被实施了最终反倾销措施,并且对华反倾销税率是全球反倾销税率平均水平的2倍[4]。

本文认同上述对华反倾销具有歧视性的观点,但上述观点都是从不同的角度来论述的,缺乏对华歧视性反倾销的历史背景及动因的分析。因此,本文对1981~2013年期间全球反倾销与对华反倾销进行对比分析,其中重点对2001~2013年期间进行对比分析的基础上,从以下三个方面来判断对华反倾销是否存在歧视性,即对华反倾销案件与全球反倾销案件之比、对华反倾销税率与全球反倾销税率平均水平之比和对华反倾销诉讼的依据与全球反倾销诉讼的依据之比,从而揭示对华歧视性反倾销的历史背景及其动因。

二、我国是国际反倾销的最大受害者

自1978年实行改革开放以来,我国对外贸易每年大幅度增长,在国际市场上的竞争力和影响力也日益增强,国际市场占有率不断上升,从而打破了美国和欧盟在国际市场上的垄断格局。为阻止我国出口贸易发展的强劲势头,削弱我国出口产品在国际市场的竞争力,以美国和欧盟为首的一些国家和地区,发动一轮又一轮对华反倾销,致使我国出口贸易遭受巨大的经济损失,对外贸易形象严重受损,成为国际市场反倾销的最大受害者。

(一)对华反倾销案件最多

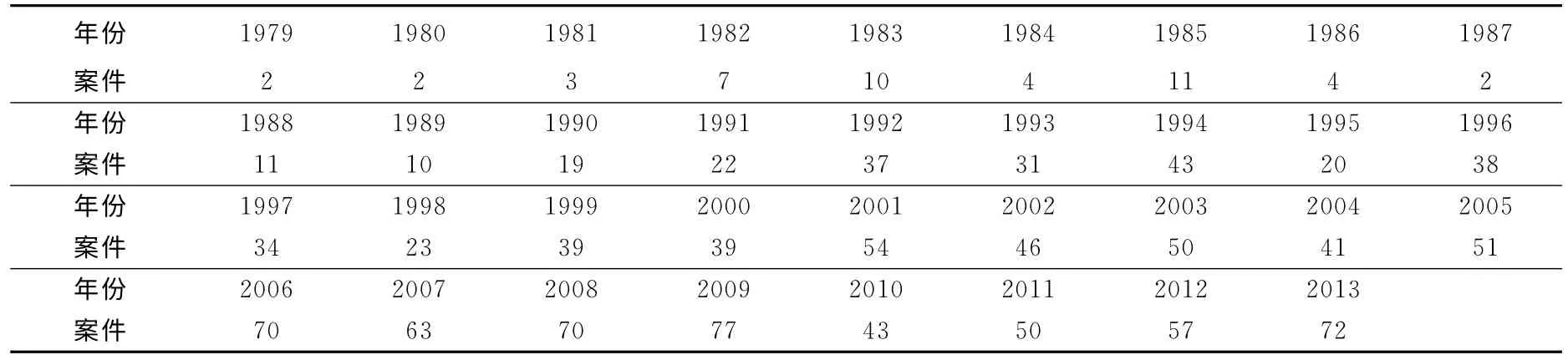

我国大规模对外贸易是从1979年开始的,而对华反倾销也是从1979年开始的。从1979~2013年期间,对华反倾销案件高达1 155起,平均每年多达33起以上。其中,1979~2000年期间,对华反倾销案件411起,平均每年18.7起;2001~2013期间,对华反倾销案件744起,平均每年57起。我国2001年加入世界贸易组织以来,平均每年遭受反倾销的案件为入世前的3倍(见表1)。

表1 1979~2013年中国遭受反倾销案件统计表

根据世界贸易组织的统计,1948~1980年期间,全球共发起反倾销调查1 347起,平均每年40起,主要集中在美、欧、澳、加等国家;1981~1994年期间,全球19个国家和地区向70个国家和地区发起反倾销调查2 813起,平均每年201起;1995~2008年期间,全球43个成员国针对100个目标对象国发起反倾销调查3 427起,平均每年245起[2]。2009~2013年6月,全球反倾销调查877起,平均每年175起。

1981~1994年期间,对华反倾销调查214 起,平均每年15.3 起,占全球反倾销7.6%;1995~2008年,对华反倾销调查638起,平均每年45.6起,占全球反倾销18.6%。其中,2001~2008年,对华反倾销调查445起,平均每年56起,占全球反倾销23%。2009~2013年,对华反倾销调查299起,平均每年60起,占全球反倾销34%以上。这说明对华反倾销呈现出上升趋势。值得注意的是,自2009年以来,全球反倾销调查每3起中有1起是针对中国的[5]。

(二)对华反倾销税率最高

无论是GATT,还是WTO,对征收反倾销税的规定,都是以倾销的幅度为依据的。在通常情况下,计算市场经济国家出口产品的倾销幅度,是根据其国内市场同类产品销售价格与出口产品价格之差来确定的。

然而,对我国出口产品征收反倾销税不是按上述方法计算的,而是按照第三国市场价格计算的。正因如此,对我国出口产品征收临时或最终反倾销税时,进口国往往选择其生产成本大大高于我国出口产品的第三国同类产品市场价格来计算倾销幅度和反倾销税率的。如此一来,国外对我国出口产品征收反倾销税的税率远远高于国际平均水平,如墨西哥对我国鞋类出口产品征收高达165%、232%、313%至1105%的反倾销税。而同期国际反倾销税率在15%~35%之间,平均为25%。关键问题是,对我国出口产品征收反倾销税为什么要按第三国市场价格计征,而不是按我国国内市场价格计征?选择生产力水平大大低于我国的第三国市场价格计征,而且征收的反倾销税足以使我国企业退出国际市场,对我国出口企业显然是不公平的。

(三)对华反倾销损失最大

对华反倾销,不仅要征收高额反倾销税,而且还要支付昂贵的应诉费用。众所周知,绝大多数对华反倾销调查案的法律诉讼过程要经历12~18个月,在此期间要发生三大费用:聘用国际知名律师的高额费用(每小时费用标准为200美元左右);企业联合应诉费用(其成员由经济、贸易、法律、财务、统计、管理等方面的专家组成,综合费用可达上百万甚至上千万元);应诉资料搜集费用,因为要搜集大量证据资料证明被指控商品的生产与销售行为不受政府干预。由于搜集证据费用巨大,许多企业难以承受巨额费用,故而放弃应诉[6]。

凡是被进口国提起反倾销调查的企业,同时被迫采取自动出口数量限制,从而导致出口企业以及与出口企业有关业务关联的企业缩减生产规模,甚至半停产、停产,造成大量工人失业,正常生产秩序被打乱。此外,所有普惠制待遇被取消,使出口企业处于进退两难的境地。

对华反倾销,涉及的商品达4 000多种,覆盖了出口产品的各个领域,其中纺织、轻工、化工、机电、五矿和土畜等行业首当其冲。众多出口企业深受其害,对外贸易直接经济损失高达数千亿美元,间接经济达上万亿美元。更为严重的是,连锁影响国内上万家企业生产经营活动不能正常进行,严重干扰了我国国民经济的可持续发展[1]。

综上所述,对华反倾销案件最多、反倾销税率最高、反倾销连锁损失最大。这充分说明对华反倾销超出了WTO 反倾销规则,属于歧视性反倾销行为。那么,对华歧视性反倾销是怎样造成的呢?这必须从对华反倾销历史背景中寻找答案。

三、对华歧视性反倾销的历史背景

1992年,我国全面推行市场经济体制改革,但在国际市场上得不到美国及欧盟等国家和地区的认可,因此,对华反倾销调查仍以“非市场经济国家待遇”进行处理。在此背景下,美国与欧盟等国家对华掀起一轮又一轮反倾销、反补贴和保障措施的调查,使我国对外贸易长时间处于国际贸易纠纷的漩涡之中。

2001年11月,我国正式加入WTO,但在入世协定书上仍将我国当做“经济转型国家”,并规定了自加入后15年的转型期(2001~2016年)。所谓经济转型国家,既不是市场经济国家,又不是非市场经济国家,而是非市场经济向市场经济过渡的国家。

(一)非市场经济国家,以第三国市场价格确定倾销税率

在我国加入WTO 议定书中,第15条关于“确定倾销时的价格可比性”中作出4项规定:(1)当某一WTO 成员对来自中国的进口产品提起反倾销调查时,若被调查的中国企业不能明确证明生产该同类产品的产业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济条件,那么,该WTO 成员在确定价格可比性时,不使用中国国内同类产品的价格或成本进行比较,而选择其他某一市场经济国家国内同类产品的价格或成本进行比较。(2)当某一WTO 成员的国内法证实中国是市场经济国家,那么,对来自中国的进口产品提起反倾销调查时,在确定价格可比性时应使用中国国内同类产品价格或成本进行对比。(3)当某一WTO 进口成员的国内法证实中国某一特定产业或部门具备市场经济条件时,那么,在确定价格可比性时应使用中国国内同类产品的价格或成本进行比较,而不必选择其他市场经济国家同类产品的价格或成本进行比较。(4)中国自加入WTO 之日后15年终止“过渡期”(2016年11月终止)。

上述4条规则规定在三种情况下,使用第三国市场价格确定反倾销税率:一是在应诉反倾销调查时,如果不能证明其产品生产与销售具备市场经济条件,则采用第三国同类产品市场价格计征反倾销税;二是进口国国内法律和法规没有认可中国是市场经济国家,则采用第三国同类产品市场价格计征反倾销税;三是进口国内法律和法规没有认可某产业生产和销售具备市场经济条件,该产业产品反倾销税率按照第三国同类产品市场价格确定。

由此可见,我国加入WTO 协定书规定的“经济转型国家”,实质上是指非市场经济国家,因而对华反倾销是按第三国市场价格确定的。只有在反倾销调查应诉中证明具备市场经济条件时,才能消取反倾销诉讼或按中国国内市场价格确定反倾销税率。

经济转型国家,是美国和欧盟等国家和地区给我国出口产品反倾销设下的三重陷阱:如果不能证明具备市场经济条件时,征收高额反倾销税和支付高额应诉费用;二是证明符合市场经济条件时,按我国国内市场价格确定反倾销税率和支付高额应诉费用;三是取消反倾销调查或胜诉,也必然支付高额应诉费用,并在12~18个月内采取自动出口限制和取消普惠制待遇。有此三重陷阱的存在,无论胜诉或败诉,都是得不偿失的。

正是由于将我国确定为“经济转型国家”(视同非市场经济国家),因此,任何进口国或进口地区都可随意提出对华反倾销调查,从而使我国出口企业遭受巨大的经济损失,削弱了其出口产品市场竞争力,进而导致被迫退出国际市场。这就是造成对华歧视性反倾销的根源和依据。美国和欧盟等一些国家和地区正是依据上述规则随意发起对华一轮又一轮歧视性反倾销调查。

(二)指定第三国或替代国,由发起反倾销的进口国或地区决定

按照WTO《倾销与反倾销协定》的规定,确定倾销时的价格可比性,市场经济国家按照国内同类产品市场价格或成本进行比较;而非市场经济国家按照第三市场经济国家或替代国同类产品市场价格或成本进行比较,而第三国或替代国由进口国或地区指定。

对我国出口产品发起反倾销调查的进口国或地区正是利用上述规则,选择生产成本大大高于我国出口产品生产成本的第三国市场价格或成本来确定反倾销税率,因此出现200%乃至1000%的高额反倾销税率,给我国出口企业带来惨重的经济损失。

综上所述,以非市场经济国家名义发动对华反倾销,又以产品成本大大高于我国出口产品成本的第三国来确定高额反倾销税率,这是对华反倾销歧视性两大表现,从而使我国对外贸易深陷反倾销陷阱。这就是造成对华反倾销案件最多、反倾销税率最高、反倾销连锁损失最大的根本原因。

四、对华歧视性反倾销的动因分析

美国是国际市场的主导者,美国对华歧视性反倾销的举动,必然为其他国家做出示范效应。

(一)美国对华歧视性反倾销的动因

在1986~1993年关贸总协定第八回合的乌拉圭多边贸易谈判过程中,主要是美国与欧盟(欧共体)之间的较量(日本将出口贸易转化为对外贸易投资,而进口又较少)。此时的欧盟已成为仅次于美国的第二大国际贸易组织。当时,我国已实行对外开放,并于1992年开始实行市场经济体制,对外贸易处于大发展时期,美国与欧盟对中国对外贸易开始限制,对华反倾销逐年增多,已成为国际反倾销的重点对象之一。其中,美国在国际市场的主导地位受到中国对外贸易发展的冲击最大,特别是价廉物美的商品受到美国市场消费者的欢迎。

1995~2000年,“世界贸易组织”(WTO)正式取代“关贸总协定”(GATT),成为国际市场规则的制定、监管和仲裁者,美国仍然掌控着世界贸易组织。在这一阶段,美国与欧盟在国际市场的垄断格局,被中国对外贸易强劲发展所打破,从而形成美国、欧盟、中国“三足鼎立”的格局,中国出口贸易在国际市场上的占有率不断上升,其中对美国在国际市场的地位形成强大的冲击。因此,美国对华歧视性反倾销全面升级,故而美国对外反倾销诉讼中的一半是针对中国的。

2001年,我国是以“经济转型国家”身份加入世界贸易组织,而将中国作为“经济转型国家”正是在与美国“入世谈判”双边协议中确定的。我国入世后,对我国发起反倾销调查的进口国,均以“经济转型国家”为依据,采取生产成本大大高于我国同类出口产品的第三国市场价格来确定倾销幅度和征收反倾销税,从而导致对华反倾销税高于国际反倾销税平均水平的2倍以上的“歧视性现象”。在美国的带动下,许多进口国对我国出口产品随心所欲地提出反倾销诉讼,从而导致2001年至今每年全球4起反倾销诉讼中有1起以上是针对中国的。其中,2006~2013年期间,对华反倾销调查502起,平均每年为63起,占全球每年反倾销诉讼案中30%以上,尤其是2009年(77起)占全球反倾销诉讼总量的38.3%。

美国是全球流动人口最多的国家,到美国旅游、学习、访友和探亲的人员众多,无论是定居在美国的居民,还是到美国旅游的游客,都十分喜爱中国的纺织、轻工、化工和日用品等产品,成为中国出口产品最大的国际目标市场。这样一来,对美国国内生产同类产品的产业造成强大的冲击。另一方面,中国与美国在对外贸易中有很强的互补性,要想通过正常的反倾销规则阻止中国出口产品对美国同类产品的冲击是很难的,因为我国出口产品与国内市场价格是同轨的。因此,选择生产成本大大高于我国出口产品成本的第三国,才能征收高额倾销税来限制我国企业对美国的出口。这就是美国对华歧视性反倾销的动因。

(二)欧盟对华歧视性反倾销的动因

尽管欧盟对中国反倾销的歧视性没有美国那么强,但也表现出了对待中国出口产品和其他主要反倾销对象国的差异,他们的反倾销总量在减少,但是以中国为对象的反倾销诉讼份额却在增加。从20世纪90年代至今,对华反倾销诉讼案件中,“美国位居榜首,欧盟名列第二。涉及的商品达4 000多种,覆盖了出口产品的各个领域,其中纺织、轻工、化工、机电、五矿和土畜等行业首当其冲”[4]。

20世纪90年代以来,欧共体已转变成欧洲联盟,成员国不断增加,成为全球最大的成员国集团组织。1995年12月,制定了《欧盟反倾销案例》。从此,欧盟成为仅次于美国对中国出口产品反倾销的发起者。

与美国一样,欧盟各国对我国出口产品进行反倾销诉讼,也是以“经济转型国家”为依据,并以生产成本大大高于我国出口产品生产成本的第三国市场价格确定倾销幅度和征收反倾销税,因而反倾销税率大大高于国际平均水平,其中大多数高于2倍以上,歧视性十分明显。

必须指出,除了美国与欧盟外,其他国家和地区对我国出口产品反倾销,也是以“经济转型国家”为依据的,其反倾销诉讼仍以第三国作为替代国的,歧视性同样明显。

五、结论与对策建议

(一)判断对华反倾销是否存在歧视性的标准与依据

判断和确定对华反倾销是否存在歧视性,有以下基本标准和依据:其一,对华反倾销案件与全球反倾销案件之比;其二,对华反倾销税率与全球反倾销税率平均水平之比;其三,对华反倾销诉讼的依据与全球反倾销诉讼的依据对比。

从对华反倾销案件与全球反倾销案件之比来看,对华反倾销案件为全球反倾销总案件的30%以上;从对华反倾销税率与全球反倾销平均税率之比来看,对华反倾销税率为全球反倾销平均税率的2倍;从对华反倾销诉讼的依据与全球反倾销诉讼的依据对比来看,对华反倾销诉讼是全球反倾销中唯一采用非市场经济国家为依据的,即以生产成本大大高出我国同类出口产品的第三国为依据的。此外,我国是全球反倾销应诉中唯一要证明是否符合具备市场经济条件的国家,因此,应诉费用巨大,甚至超出出口产品本身的总价值。正因如此,从而导致对华反倾销案件最多、反倾销税率最高、反倾销损失最大的尴尬局面。这足以说明对华反倾销的歧视性达到无以复加的程度。

(二)对华歧视性反倾销对出口贸易的影响

全面回答对华歧视性反倾销对我国出口贸易的影响难度很大,尚未见到公认的研究结论,因为我国出口贸易随着国民经济的发展而变化,而每年对华反倾销有多有少,呈现出不规则状态。为了探讨对华反倾销与出口贸易总额之间的关系,本文选择2006~2009年间对华反倾销与出口贸易之间的变动曲线进行对比分析。因为这一期间对华反倾销达到高峰期,平均每年为70起,相当于全球每年反倾销总量的35%,因而具有典型意义。

2006年,对华反倾销案件为70起,当年出口贸易总额为77 597.2亿元;2007年,对华反倾销案件为63起,当年出口贸易总额为93 563.6亿元;2008年,对华反倾销案件为70件,当年出口贸易总额为100 394.94亿元;2009年,对华反倾销案件为77起,当年出口贸易总额为82 029.69亿元。2007年与2006年相比,对华反倾销案件减少了7起,而出口贸易增加了15 966.4亿元,平均每减少1起反倾销案件,出口贸易增加2 280.9亿元;2009年与2008年相比,对华反倾销案件增多了7起,而出口贸易减少了18 365.25亿元,平均每增加1起反倾销案件,出口贸易减少2 623.6亿元。这就是说,无论是增加,还是减少,每1起反倾销案件影响出口贸易均在2 000亿元以上,而且反倾销增加对出口贸易的影响,要大于反倾销减少对出口贸易影响的程度。

如果将增加值与减少值进行平均的话,每1起对华反倾销影响出口贸易约为2 452亿元。2001~2011年期间,每年对华反倾销案件为56件,对出口贸易总额影响值为13万亿元,相当于2013年出口贸易总额(137 170亿元)。如果按照每年出口贸易总额比例计算,对华反倾销减少每年的出口贸易总额在1倍以上。这就是说,如果没有对华反倾销,我国出口贸易每年要增加1倍以上。反过来说,正是因为每年有如此多的反倾销,因而使我国出口贸易减少50%以上。

(三)应对对华歧视性反倾销的相关建议

对华歧视性反倾销,不仅严重削弱我国出口产品国际市场竞争力,阻碍我国对外贸易的发展,而且连锁影响国内相关产业的发展。因此,必须采取针锋相对的应对策略。虽然国内学者撰写了许多应对策略的文章,但多数应对策略是基于正常的反倾销思维,而不是针对歧视性反倾销来思考的。因此,本文认为应对对华歧视性反倾销,首先是做好针对性应诉,在尽量减少应诉费用条件下取得胜诉;其次是规避反倾销,将出口贸易转化为对外投资;最后,是做好应对未来挑战的准备,即应对未来新的贸易战。

对华歧视性反倾销应诉,有一个共同的特征,就是在应诉中首先要证明出口产品是否具备市场经济条件,否则按第三国同类产品价格计征反倾销税。因此,关键在于出口产品生产和销售过程中是否按国际会计准则进行核算。我国出口企业要立足于长期出口战略,必须按国际会计准则建立生产成本核算体系,按WTO 规定的核算系统建立现代企业会计制度,与国际市场接轨。只有这样,才能避免对华反倾销诉讼国家采用第三国标准,而按照我国国内市场同类产品价格与出口产品价格进行对比,反倾销诉讼就会终止。

要避免对华反倾销,就应尽可能将出口贸易转变为对外投资,即在进口国市场建立生产联盟,将进口国市场变为产地市场。20世纪80年代以来,美国、日本、欧盟等国家已将国内生产转移到国外生产,从而摆脱了国际反倾销的困扰,并把国际反倾销重点转移到中国出口贸易上,使我国遭受一轮又一轮反倾销“围攻”。例如,美国、日本、法国、德国四大汽车制造大国为了规避我国对轿车反倾销,从而将出口到我国市场的轿车转移到中国生产。因此,我们应将出口产品的重点行业转移到外国建立生产和销售基地,将国际出口市场变成原生产地市场。

2016年是我国“经济转型国家”过渡期最后一年,WTO 将对中国经济转型进行评估,美国及欧盟即使承认中国完成过渡而成为市场经济国家,但仍然会提出许多附加条件,这是值得警惕的。此外,对华反倾销会减少,但对华反补贴和保障措施诉讼必然增加。这就是说,2017年开始,美国和欧盟等国家必将对华歧视性反倾销转化为对华歧视性反补贴和保障措施。因此,未来的国际市场必将是中国、美国和欧盟之间展开持久角力的贸易战场。

我国经济总量已位居世界第二位,在未来时期,中国进出口贸易必将超过美国,成为国际市场新的主导者,因此,必须做好与美国、欧盟等强劲对手较量的准备。为了减少国际贸易纠纷,我国对外贸易应实行战略性转移,即大力发展跨国公司垂直专业化经营模式,将国际市场演变成第二国内市场,从根本上消除对华反倾销、反补贴和保障措施的困扰,还要扫除技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒的阻碍,确保对外贸易渠道畅通无阻。

[1]王世春.非市场经济地位与对华反倾销对策研究[J].财贸经济,2005,(5):61—62.

[2]鲍晓华.全球反倾销缘何增长:对反倾销动因及其“南北”差异的研究[J].经济管理,2012,(10):21—22.

[3]廖靓,黄汉民.后关税化时代复合型贸易壁垒应对策略研究[J].中南财经政法大学学报,2012,(4):25—26.

[4]鲍晓华.中国是否遭遇了歧视性反倾销[J].管理世界,2011,(3):30—33.

[5]王林.金融危机期间我国遭受国际反倾销的特点及原因分析[J].河北经贸大学学报,2013,(2):75—78.

[6]刘爱东,曾辉祥.基于动态博弈分析的企业反倾销应诉“成本-收益”决策模型研究[J].江西财经大学学报,2014,(3):109—119.