贫穷守不住绿色——对海南中部地区美丽乡村建设的思考

2014-04-07余秀冰

□余秀冰

海南省实施生态省战略以来,有一个重大的创新,就是建设文明生态村。通过全省上下的努力,不仅改变了海南广大农村的面貌,也使文明生态村成为一个享誉国内外的生态文明品牌。这个品牌在推进国际旅游岛建设的国家战略中,有一个重要的目标定位,就是充分发挥海南在全国生态文明建设的示范作用,将海南建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地和海南各族人民都能安居乐业的幸福家园。2013年,习近平总书记在海南调研时希望海南为全国生态文明建设做表率,这既是对海南生态文明建设成就的充分肯定,也是对海南生态文明建设提出新的更高的要求。那么,海南省如何达到这个目标要求,创造出生态文明建设的实践范例呢?

文明生态村创建要敢啃“硬骨头”

海南要创建生态文明建设的实践范例,重点在中部地区,难点也在中部地区。

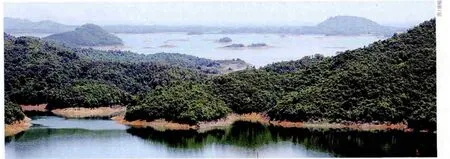

中部地区位于海南岛主要河流的上游,南渡江、万泉河、珠碧江均发源于此,也是海南岛原始森林资源的集中地。这里热带动植物种类最丰富,空气最洁净,空气中的负氧离子含量最饱满,自然风光最优美,属于国家重点生态功能区,也是海南省生态核心保护区,被称为海南的心脏与肺——具有类似人的心与肺的功能。这里聚居着我国黎族、苗族等少数民族,保存原生态的黎族、苗族习俗和丰富多彩的非物质文化遗产,其生态文化旅游资源极为丰富。能够让中部地区的生态资源始终保持良好状态,海南的生态文明建设就能事半功倍。

但是,这里却是海南最贫困的地区,海南的5个国家级贫困县,中部地区就占到了4个。由于这里的贫困,其生态旅游资源丰富的优势不仅根本无法发挥,而且还面临着因开发不当而导致破坏的危机。如在2008年前,海南中部山区为了发展经济、提高收入,曾出现大面积的砍伐原始森林改种小叶桉树、橡胶树等经济林的行为,已经导致森林物种开始减少、空气中的负氧离子含量开始降低、南渡江等河流旱季水位明显下降和雨季山洪明显增多的后果。基于此,海南省委省政府认识到:贫穷守不住绿色,只有将贫困山区的农村建成高水平的文明生态村,极大地提高贫困山区的发展水平,才能使生态文明建设落到实处。从这个意义上讲,中部地区又是海南生态文明建设的“硬骨头”。要实现海南生态文明的整体推进,保证海南的生态文明建设的可持续发展,就要先啃“硬骨头”。

文明生态村创建模式要创新

中部地区啃“硬骨头”的举措,就是创新文明生态村建设模式,建设美丽乡村。

隽秀的白沙山水

总结以往文明生态村建设的经验,有两个问题还没有得到很好的解决:一是文明生态村重点在于村容村貌的改变,在于农村生产生活中的陋习改革,而在如何为农民寻找一条增加财富的路径却做得有所欠缺。由于缺少经济的保障,文明生态村缺乏可持续发展的动力;二是由于文明生态村建设的模式,是按照政府资助加村民自助的方式进行的。也就是说,除了政府的支持之外,开展文明生态村建设的农村也应有一定的经济能力。显然,那些交通方便的农村,资源开发相应地做得好一些,参与文明生态村建设既有一定的能力,也有一定的积极性。因此,多数的文明生态村成了“路边花”。而一些偏远地区,如中部山区的农村,因为拿不出自筹的建设资金,往往成为“春风疑不到天涯”的地方,成为文明生态村建设春风尚未吹到的地方。

在新一轮文明生态村建设热潮中,中部地区提出一个新的口号:建设美丽乡村。这就需要依托中部乡村的资源禀赋和地理位置,与当地的生态环境的保护和开发有机结合起来,从而打造风格不同、功能有别的新农村。

一是建设目标要升级。突出保护生态环境和拓展农民增收途径。美丽乡村建设要求,充分利用村庄的自然环境特色,重视村庄文化资源的保护和利用,突出民族特色,保持文化的差异性、自然的独特性,塑造各具特色的村庄;通过科学合理规划,整合土地资源,提高土地利用效率,满足农民的生产生活需要和突出环境保护的功能。具体来说,就是要求村庄改造不砍伐村中的大树、不破坏和改变村庄的自然环境,提高通村道路的档次,修建村中的街道和娱乐休闲场所,配备污水排放、垃圾处理等环保设施,建设集中的牲畜养殖场所;引导农民在沟边、路边种植竹子,在房前屋后种植槟榔、花梨、沉香等经济树种和本土珍贵树种。同时,在美丽乡村开发旅游业,突出生态文明主题,让游客感受每个乡村独有的生活方式和乡村民俗文化,体验生态的多样性和自然环境的优美性,提高生态文明意识。白沙的乡村生态旅游的样板工程“罗帅村”和“老周三”,在乡村旅游项目和生态旅游项目,就已经让农民尝到了增收的甜头。

二是建设模式要创新。美丽乡村强调整个美丽的完整性。因此,基本采取了16字方针:整村推进、规划先行、因地制宜、群众自愿。整村推进就是以自然村为单位进行整村的民房改造和生态环境打造,以便整合土地资源,创建高档次文明生态村、旅游度假村,并提高原宅基地的使用效率和配套公共基础设施的使用效益;规划先行就是县政府要先根据省的发展战略规划和生态保护规划对全县的文明生态村建设进行整体规划,然后根据县的整体规划对每一个自然村的建设进行科学的、长远的、超前的设计,以使村庄的建设符合省、县的生态环境保护规划和发展战略规划,并具有发展的可持续性及一定的超前性,避免盲目的低起点、低标准的建设;因地制宜就是根据各村实际,选择不同的资金筹措模式:在旅游开发价值大的村采用企业出资、政府扶持的“农民+企业+政府”模式,在偏远贫困村采用农民贷款、政府贴息的“政府+农户+金融机构”模式,在城中村、城边村采用农转非、直接纳入城市建设规划的模式;群众自愿就是某个村是否参加美丽乡村建设、选择哪种资金筹措模式、选择哪个建筑公司必须经过村民代表大会通过并经85%以上的户主签名同意。

三是在建设中要重点突出政府的责任。例如,白沙县政府不仅负责所有村的规划设计和所有的公共基础设施配套,包括通村公路、村中街道、环保设施、公共娱乐场所(如办公室、篮球场等),而且给每个农户提供建房补贴、联系银行贷款并提供贷款贴息资金,给每个村介绍共建的合作企业。用于美丽乡村建设的财政资金来源主要包括县财政设立的专项资金和县政府整合的省级或省级以上部门下达的各项支农资金:专项资金每年不少于2000万元;政府直接用于农户的建房补贴为每户3.3万元,贷款贴息限额为每户5万元的5年期贷款。

文明生态村要实现三个升级

海南美丽乡村建设,其基本思路就是实现文明生态村建设的转型升级,从当前中部山村一些成功的范例来看,美丽乡村建设基本上实现了三个方面的升级。

一、通过美丽乡村建设,把文明生态村由单一的品牌转型升级为综合型品牌。美丽乡村建设不仅打造一块新农村建设的“绿色品牌”,而且作为国际旅游岛的一个单元、一个重要品牌来认识,将其纳入国际旅游岛建设的整体规划来考虑。

二、在生态良好基础上进一步突出地方特色。文明生态村建设基本目标之一,就是保持海南农村现有的良好生态。文明生态村作为一个个鲜活的实体,在保持海南农村原有良好生态环境的基础上,进而美化了农村的面貌,使海南农村成为安家乐业的桃花源。美丽乡村建设的目标并没有停留于此,而是把建设良好的生态环境作为经济发展的独有优势,开拓一条农民增收致富的新路。建设美丽乡村,不应停留在单纯的生态保护方面,而是要与调整农村经济结构,推进农业产业化经营结合起来,形成了一村一品的美丽乡村创建模式,成为生态旅游的经济亮点。

三、把环境品牌升级为民生品牌。海南的文明生态村将“文明”冠于最前面,并与“生态”融为一体,就是强调从大文明视点出发,把新农村的物质文明和精神文明,以及生态文明结合起来,形成崭新的现代农村的文明。在美丽乡村建设中,突出了环境的“硬”“软”两个方面的建设。在硬环境方面,就是改变农村脏乱差的卫生环境,改变群众文化设施落后的状况,改变农村用水难、用电难、行路难等民生问题,更好更快地改善农民群众的生产生活条件,提高农民的生活质量和水平。在软环境方面,注意加强对农民的教育引导,切实解决农村、农民在精神文明方面存在的突出问题。