玉文化的异域风情(下)

2014-04-04蒋成龙

蒋成龙

外来技术

“今琢玉之巧,以痕都斯坦为第一。其地即佛经之印度 ,《汉书》之身毒 。”清代纪昀(纪晓岚)在《阅微草堂笔记·姑妄听之三》中用这样一段文字描述了对痕都斯坦玉器的赞美。乾隆皇帝本人更是称赞他们“在手疑无物,定睛知有形。”“薄于纸更轻于铢”、“抚外影瞻内”。那么痕都斯坦到底是什么地方呢?

痕都斯坦(Hindnstan)是指建立于1526至1858年的莫卧儿帝国。其疆域包括今日印度北部、巴基斯坦及阿富汗东部,亦有“温都斯坦”、“痕奴斯坦”等译名。后来乾隆皇帝按照藏语及回语发音,亲自考证,确定译作“痕都斯坦”。

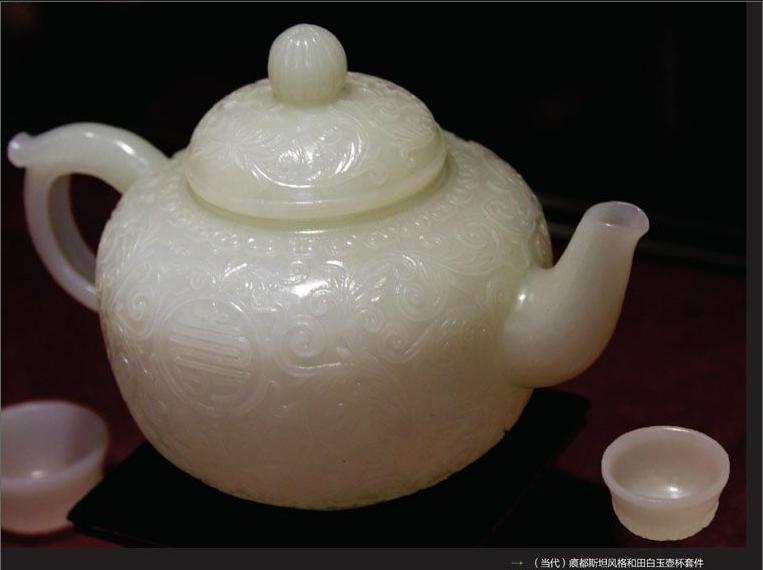

痕都斯坦玉器所使用的玉材多为南疆的和田玉、叶尔羌角闪石玉等。玉雕工匠喜用纯色的玉材雕琢,即一器一色,尤多选用白玉或青白玉,透明晶莹。而由于当地人相信玉器具有“祛毒”的效果,因此多将玉石制作为用来盛放事物、饮品的器物。

此类玉器造型上充满浓郁的西域风格,多以莨苕、西番莲和铁线莲等图案作为装饰。有些更在器物表面上镶嵌宝石、琉璃等进行点缀,极其精美。

技术层面上,痕都斯坦玉器采用独特的“水磨”技术,能使玉器胎体达到薄如蝉翼的效果,素有“西昆玉工巧无比,水磨磨玉薄如纸”之说。根据现代仪器的测量,痕都斯坦玉器可将玉器的胎壁打磨到不足1毫米的厚度,令人叹为观止。就连玉痴皇帝乾隆爷本人也说:“制薄如织,良工巧匠,非中原玉人所能仿佛也。”

尽管如此,乾隆依然命造办处的工匠照此风格仿制更多同类玉器,并将他们称为“西番作”。而中原工匠也尽己所能,除了学习了痕都斯坦的制玉风格和工艺外,更在本已薄如蝉翼的玉器上镶金、掐丝,将中原制玉的手法和传统与这种西域风格的外来之物充分融合,形成了独具一格的艺术作品。

外来材质

除了联通欧亚文化的西北丝绸之路外,中原与外界的通道还有一条“西南丝绸之路”。这条商路早在汉朝就已十分通常,它始于中原,途径古蜀,直至身毒,也就是当今的印度,因此当时被称为“蜀身毒道”。

我国的疆土内并不出产翡翠,但就商业往来和运输途径来看,翡翠进入中原的条件早就成熟。然而,历史上对此却含有记载,以至于翡翠进入中国的起始时间至今仍存在争议,无法确认。就可考的历史看来,在清代中期,特别是康熙时期开始,翡翠已经开始陆续进入中国境内了。

缅甸国王从清康熙元年(公元1662年)恢复向朝廷进贡,仅据《光绪·云南通志》记载,缅甸国王就曾进贡二十余次,贡品有大象、檀香、红宝石、蓝宝石、玉石等。

清朝末年,翡翠的开采及利用达到一个鼎盛时期,清东陵慈禧太后随葬宝物中众多翡翠制品也充分说明这一点。位于首都北京的首都博物馆中常年展出的清代李莲英绿翠扳指和翎子管等器物也可以证明当时翡翠在国内的盛行。今日所见留存于北京和台北故宫博物院的众多翡翠古旧器物,多数也是这个时期的产物。

自从正式大规模进入中国以来,翡翠就以它鲜艳的颜色,夺目的光芒令人为之赞叹。绿、紫、白三色的翠和红、黄两色的翡,都是中国人最喜爱的颜色。他们不仅看起来高贵惊艳,更是财富、身份的象征,深受中国人民的喜爱。

时至今日,翡翠制品的价格突飞猛涨,这与其旺盛的市场需求呈正比。当然,作为一种天然矿物,其矿藏量毕竟有限,稀有资源的定位也是它价格日益走高的原因之一。可正是这样,更说明他在当代玉石投资者和收藏家心中的地位。

文化输出,亦或同期崛起?

上面说了这么多外来文化对中原玉器的影响,那么中原玉器又有没有对外传播呢?这个话题仿佛又牵扯到另外一个暂时没有结论的争议上,就是所谓的“中原核心”观。换言之,也就是中华文明的起源问题。

这里笔者无意对此“千古悬疑”进行推论,但是从出土玉器的时代来看,仿佛是在新石器时代晚期“一股脑”冒出来的一般,并没有明确的传播迹象。或许是对天之湛蓝的崇敬,可能是对春之碧绿的渴望,是什么力量让整个中国大陆在远古时期同时对玉石这种材质产生了崇拜,是个非常有趣但又暂时没有明确答案的问题。

在公元前4000-1000年间,地处中原腹地的仰韶文化、辽河流域的红山文化、黄河下游的龙山文化、长江流域的良渚文化、地处西南的古蜀之地,先后都以当地的玉石矿脉为基础,发展出了发达的制玉技术、复杂的用玉规制、独特的艺术风格和神秘的玉器文化。刨除矿脉存储的地域性特点,大家又同时聚焦在以透闪石为主的软玉这种特殊材质上,实在是惊人的相似。

那么在文化流传,至少在玉器的流转过程中,也存在着很多有趣的现象,当下无法得到合理的解释和确凿证据。

曾经在四川成都三星堆遗址博物馆参观学习的时候,博物馆中陈列的几件器物给我留下了颇为深刻印象。他们从器型和工艺上看起来并非古蜀国当地“设计制作”的,带有非常明显的异域风格。那么,他们是在什么时期,因为什么原因,由谁,怎样带过去的呢?鉴于古蜀国的文字并无系统流传,毫无记录可查,要解开这些谜团,看来还需要等待未来的考古发现才能证实了。

殷人东渡,还是历史巧合?

如果说,古蜀国与中原甚至良渚文化曾经产生过某种形式的联系,无论从政治、军事、宗教、商贸的角度,都有一定的可能性。然而,与远在地球彼端的中美文化也有关系,这会不会扯得太远了点?

奥尔梅克(Olmec)文化被称为中美文化的老祖母,也被公认为是玛雅(Maya)、阿兹泰克(Aztec)、托尔特克(Toltec)等文化的母体。奥尔梅克文明的发祥地位于今墨西哥的维拉克鲁斯州和塔巴斯科州,西起帕怕洛阿潘河,东至托纳拉河,面积约为1.8万平方公里。奥尔梅克文明晚期将中心迁移到靠近墨西哥湾的拉文塔,最终在公元前400年左右消失。

在针对中美文化起源的研究中,大量学者提出了各种假说并提供了一些证据。虽然直至现在还没有结论,但各家的说法也颇为有趣。其中,有学者提出“中国人最先到达美洲大陆”的假设,而更加有趣的是,这一假设并非中国人提出,而是两百多年前(1761年),一位法国汉学家德·歧尼在他的一份研究报告《中国人沿美洲海岸航行及居住亚洲极东部的几个民族的研究》中最早提出的。endprint

在这一理论的基础上,更出现了“殷人东渡美洲论”,而这一论述又不是中国人最早提出的,而是19世纪英国翻译家梅德赫斯特。

他指出周武王伐商纣王时可能发生殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲。美国学者迈克尔·芤在1968年出版的《美洲的第一个文明》中提出拉文塔出土的奥尔梅克文明在历史上出现的时间,接近中国古代文献中记载的大风暴发生时间,奥尔梅克文明可能来自殷商。迈克尔·芤在一篇1967年发表的论文《圣洛伦佐与奥尔梅克文明》中指出拉文塔的奥尔梅克文明有很强烈的殷商影响。在中国,国学大师罗振玉和王国维最早提出“殷人东渡美洲”的可能性,后来郭沫若也相信这一假说。当然,也有诸如夏鼐、罗荣渠等学者反对这一说法。

无论如何,考古学作为一门科学研究,并不是仅仅根据一些假设就能产生结论的。无论正史还是野史,针对这一说法的记载完全无迹可寻,难以证明这一假说的真实性。但是,一些现象还是颇为耐人寻味的。

首先,奥尔梅克文明与中国商代文明一样,极其喜爱玉器,并使用玉器制作了大量用于祭祀、装饰的器物。其中包括“玉圭”等器物的造型都与殷商玉器大同小异,甚至上面还刻有类似甲骨文的图形。王大有、许辉等学者还根据甲骨文将一些奥尔梅克图形进行了解读。

此外,在图腾崇拜方面,奥尔梅克人与商代人也有很多相似之处。奥尔梅克人用玉石制作了大量美洲虎神的雕像和虎头图案,他们与商朝玉器上的虎头图案惊人地相像。就连墨西哥博物馆中收藏的奥尔梅克人陶质头像,也与我国华北人简直毫无二致。

正如前文所说,这些知识通过器物的对比,以及有限的史料记载推测而来的假说,并非学术上的定论。到底是中原文化流向了海外,影响了中美洲文化的起源,亦或是纯粹地巧合,我们暂时不得而知。只是这些现象确实非常明显的摆在眼前,不得不让笔者感到匪夷所思。

玉:历史和文化的载体

仅仅通过玉器这一个门类,我们已经可以看到中华民族这个千年古国,在与异域文明的交流方面所产生的诸多共鸣和成果。他们不仅成为了祖先留给我们最珍贵的财富,甚至时至今日还渗透在当代生活的各方各面。

中华文化博大精深,自古更以其包容、开放的态度吸纳、融合着来自世界各地不同地域,不同风格的文化和思想。在此基础上去其糟粕,取其精华,通过本土化历练、提纯,逐渐形成了我国当代的文化特色和艺术形态。

中国人向来以“和”为贵,这正是大中华思想的体现。在如今日益加快的“全球化”进程之中,我们有理由相信中国将会秉承优良传统的同时与时俱进,和各民族友好往来,扩大交流。不仅将千年古国的文明代代承传和发展下去,并让更多人了解中华文化之美。

这也是成就“中国梦”的必经之路……endprint