道德自我调节对亲社会倾向的影响及其年龄效应*

2014-04-03陈亮刘文夏雪张雪

陈亮刘文夏雪张雪

道德自我价值感(又称道德自我知觉、道德自我评价)是道德自我的一个重要组成部分,是个人对道德自我的即时评估,其高低受到既往道德行为的影响[1]。根据自我实现理论(SCT),个体的道德意向或行为是一个动态过程,随着道德自我的不断成熟而波动[2]。因此,当个体即时的道德自我价值感与理想的道德自我概念不符时,个体将感觉到负性情绪,并激活道德自我调节机制[3]。道德自我调节在道德推理上的认知过程被称为道德心理许可效应和道德净化效应。道德心理许可效应是指既往的道德意向或道德行为引发个体损害自身道德规范的态度或行为[4]。道德净化效应是指因道德自我形象受到威胁而增加道德行为的心理现象[1]。以往的研究多以成人为被试验证了两种效应的存在,而青少年时期是道德自我快速发展的时期,因此本研究以青少年和成人为研究对象,探讨道德自我调节对亲社会倾向的影响及其年龄差异。

1 对象与方法

1.1 对象在某市某中学随机选取150名初中生,年龄(14.25±0.45)岁,其中男生78名,女生72名。在某市某大学选取84名大一学生,年龄(19.12±0.90)岁,其中男生31名,女生53名。正式分析前,先删除了作答不符合实验要求的样本,随后剔除了各组内亲社会倾向得分的异常值(Z分数绝对值大于3),青少年组最后保留有效样本139个(73名男生,66名女生),青少年亲社会倾向量表的内部一致性信度为0.83。成年组最终保留有效样本77个(30个男生,47个女生),青少年亲社会倾向量表的内部一致性信度为0.79。

1.2 方法青少年组采用2(启动指向:自我、他人)×3(启动类型:道德事件、非道德事件、不道德事件)被试间实验设计。自变量为启动指向和启动类型,因变量为被试在启动后表现出的亲社会倾向。成年组采用单因素被试间实验设计。自变量为自我指向的启动类型,因变量为被试在启动后表现出的亲社会倾向。

1.2.1 青少年亲社会倾向量表(PTM)采用寇彧修订的中国版的青少年亲社会倾向量表[5]。该问卷包含26个题目。采用李克特(Likert)5点计分方式,分数越高,代表个体亲社会倾向越高。问卷的内部一致性信度为0.561~0.778,且具有良好的效度。

1.2.2 道德自我调节的启动采用修改后的语义启动范式[6-7],研究者将中性词语改为中性形容词,并严格匹配字节数。中性形容词包括:“坚实的”“迅速的”等。被试分别抄写正性道德效价、负性道德效价和中性形容词并编写近期发生的故事。正式实验前,由两名心理学专业研究生分别评价三组形容词的效价,填写一个7点量表,1代表“极其不道德”,7代表“极其道德”。以往研究表明,对于亲密朋友的道德行为的预测可以引发道德心理许可效应[8]。因此,本研究中的他人要求是陌生人。

1.3 统计处理采用SPSS 20.0 for Windows统计软件对数据进行管理,采用t检验、方差分析及相关分析,进行统计。

2 结果

2.1 启动词语效价差异显著词语评定效价的相关分析,r=0.84,P<0.01。将启动词语效价作为自变量,效价评分作为因变量,采用单因素方差分析。结果显示,不同启动组形容词的效价差异显著,F(2,24)=220.3,P<0.001。进一步的事后分析表明,正性道德效价形容词的效价(6.33±0.43)显著高于中性词语启动组(4.12±0.43),P<0.001;负性道德效价形容词的效价(1.94±0.46)显著低于中性词语启动组,P<0.001。

2.2 青少年组亲社会倾向相关影响因素的结果分析

2.2.1 启动指向、启动类型的主效应无显著差异启动指向的主效应无显著差异,F(1,133)=0.35,P>0.05,被试在自我指向和他人指向的亲社会倾向不存在差异。启动类型的主效应无显著差异,F(2,133)=1.826,P>0.05,被试在道德事件、非道德事件、不道德事件启动条件下的亲社会倾向不存在差异。

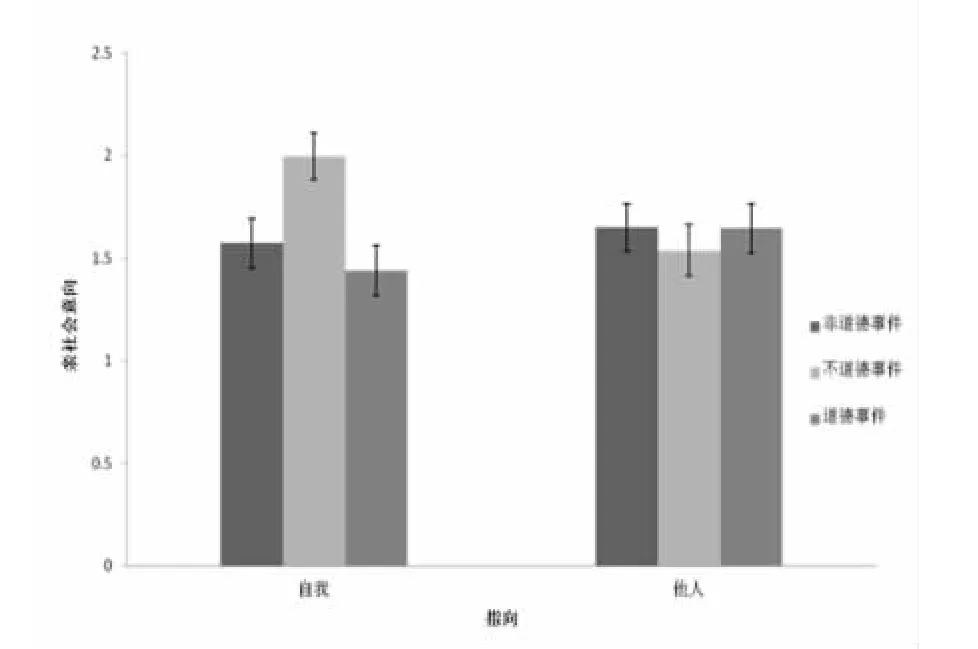

2.2.2 启动指向、启动类型的交互作用差异显著启动指向和启动类型的交互作用显著,F(2,133)=4.25,P<0.05,说明亲社会倾向受到了启动指向和启动类型的共同影响。对不同启动指向条件下亲社会倾向如何受到启动类型的影响进行分析。在自我指向条件下,对亲社会倾向进行单因素方差分析。结果显示(见图1),不同启动类型的亲社会倾向差异显著,F(2,67)=5.43,P<0.01。事后多重比较发现(Fisher's LSD),不道德事件启动组的亲社会倾向(1.98±0.59,n=25)显著高于非道德事件启动组(1.57±0.54,n=23),P<0.05和道德事件启动组(1.44±0.69,n=22),P<0.01。在他人指向条件下,不同启动类型的亲社会倾向无显著差异,F(2,66)=0.297,P>0.05。

图1 启动指向和启动类型对青少年亲社会倾向的影响

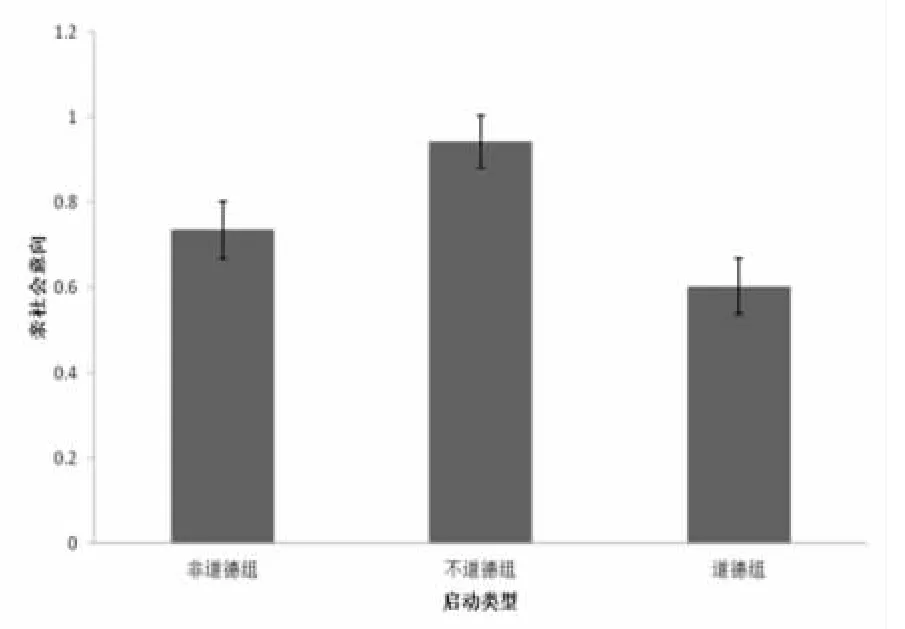

2.3 成年组启动类型对亲社会倾向影响差异显著以自我指向的启动类型为自变量,青少年亲社会倾向为因变量进行单因素方差分析。结果显示,不同启动类型对青少年亲社会倾向的影响差异显著,F(2,74)=8.73,P<0.001。事后多重比较(Fisher's LSD)表明(见图2),不道德事件启动组的亲社会倾向(0.95±0.35,n=25)显著高于非道德事件启动组(0.76±0.24,n=24),P<0.05和道德事件启动组(0.58±0.36,n=28),P<0.001;道德事件启动组的亲社会倾向显著低于非道德事件启动组,P<0.05。

2.4 年龄对亲社会倾向影响的t检验差异显著将青少年自我指向组和成年组合并为一个样本。以年龄为自变量,青少年亲社会倾向为因变量进行独立样本t检验。结果表明,青少年道德事件启动组的亲社会倾向与成人道德事件启动组差异显著,t(48)=5.71,P<0.05,说明在青年期,既往的不道德行为能够显著降低道德自我价值感。而青少年不道德事件启动组的亲社会倾向与成人不道德事件启动组差异显著,t(48)=7.61,P<0.05。说明成年个体的既往道德行为能够显著提升道德自我价值感。研究结果表明了道德自我的发展特征,即道德自我在青年期发展,在成年初期成熟。

图2 启动类型对成年亲社会倾向的影响

3 讨论

3.1 语义启动范式的有效性本研究采用修改后的语义启动范式,将原范式中9个中性词语替换成中性形容词。通过两名研究生独立评价启动词语的效价,结果表明三组形容词效价差异显著,保证了实验范式的内部效度。

3.2 青少年组启动指向、启动类型对亲社会倾向的影响研究结果表明,他人的道德行为不能够引发个体道德自我价值感的明显波动,只有当被试描述自我的既往行为时,才能够产生道德净化效应,这与前人在成人被试中的研究结果是一致的[1]。根据自我实现理论(SCT),个体的道德意向或行为会随着道德自我的不断成熟而波动。青少年时期,个体的道德自我价值感与亲社会行为具有紧密的联系[9]。初中生的心理水平尚处于从幼稚到成熟发展的过渡时期。初中生的依赖性高及自我评价能力较低,他们的自我控制带有被动性,常根据外部的权威人物如教师或父母的暗示、劝说、告诫等发生[10]。初中生受到环境的影响,尤其是学校道德环境,并按照一定的道德规范进行实践,通过内化道德观念以提升道德自我形象和道德自我价值感[11]。个体的既往道德行为是个体道德系统和自我系统不断融合发展的手段之一,且能够预测青年末期的道德自我。因此,既往的不道德行为阻碍了道德自我价值感的发展,继而激发个体强烈的道德动机,产生道德意向或行为以弥补其损失,即出现道德净化效应。而既往的道德行为被个体感知为道德自我价值感发展的推动力,与个体内部道德自我的发展需求保持一致,因此并没有出现道德许可效应。

3.3 成年组启动类型对亲社会倾向的影响Sachdeva等认为个体能够利用亲社会倾向或行为以满足道德自我价值感的平衡需求,个体既往道德行为如果影响了道德自我价值感,那么会引发个体随后的补偿行为(亲社会倾向的升高或下降)以恢复道德自我价值感。既往的不道德行为似乎使个体强烈地感到自我道德价值感的丧失,从而激发道德动机,以道德意向或道德行为的方式抵消由此产生的焦虑感,从而恢复道德自我价值感[1]。随着道德自我的成熟,个体以保持道德自我价值感的完整性为内部需求,而非提高道德自我价值感。因此,成年个体的道德自我调节可视为一个负反馈的过程,即个体通过道德自我调节能够激活负向行为或意向,从而产生道德心理许可效应或道德净化效应[1,6]。本研究中,亲社会倾向的降低可以看成模糊的道德行为,如不参加捐赠活动不意味着是不道德行为。根据道德证书模型,既往的道德行为给个体提供了“道德证书”,使个体产生具备良好的道德自我价值感,从而许可亲社会倾向的下降[12]。李谷等在中国被试中关于道德自我调节对亲社会行为影响的研究结果支持了道德净化效应,但没有发现道德心理许可效应[13]。分析原因,可能由于实验范式中时间变量和形容词数量造成了启动效果的差异。

通常,道德行为被认为是自发的或习惯性的行为。道德行为可以分为指定的行为(如:帮助他人)和非禁止的行为(如:避免伤害他人),而两类行为具有不同的心理机制[14]。虽然该研究结果支持了道德自我调节在指定行为中的作用,但并非意味着在非禁止行为中同样有效。未来的研究可以从非禁止的行为角度来考察青少年道德自我的发展特征。虽然道德自我调节效应出现在成年初期,但道德系统与自我系统在何时开始融合,以及如何融合的心理机制有待实证研究。

[1] Sachdeva S,Iliev R,Medin D L.Sinning Saints and Saintly Sinners The Paradox of Moral Self-Regulation[J].Psychological science,2009,20(4):523-528

[2] Barry H,Tyler T R.The Other Side of Injustice When Unfair Procedures Increase Group-Serving Behavior[J].Psychological science,2009,20(8):1026-1032

[3] Jordan J,Mullen E,Murnighan J K.Striving for the moral self:The effects of recalling past moral actions on future moral behavior[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2011,37(5):701-713

[4] 石伟.道德心理许可研究述评[J].心理科学进展,2011,29(8):147-155

[5] 寇彧,洪慧芳,谭晨,等.青少年亲社会倾向量表的修订[J].心理发展与教育,2007,23(1):114-119

[6] Conway P,Peetz J.When does feeling moral actually make you a better person?Conceptual abstraction moderates whether past moral deeds motivate consistency or compensatory behavior[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2012,38(7):907-919

[7] Merritt A C,Effron D A,Monin B.Moral Self‐Licensing:When Being Good Frees Us to Be Bad[J].Social and personality psychology compass,2010,4(5):344-357

[8] Brown R P,Tamborski M,Wang X,et al.Moral credentialing and the rationalization of misconduct[J].Ethics&behavior,2011,21(1):1-12

[9] Johnston M,Krettenauer T.Moral self and moral emotion expectancies as predictors of anti-and prosocial behaviour in adolescence:A case for mediation?[J].European Journal of developmental psychology,2011,8(2):228-243

[10] 王红姣,卢家楣.中学生自我控制能力问卷的编制及其调查[J].心理科学,2004(6):198-203

[11] 梁晓燕,薛小婷,高虎,等.中学生学校道德氛围感知与欺负行为的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2012,20(3):66-68

[12] Monin B,Miller D T.Moral credentials and the expression of prejudice[J].Journal of personality and social psychology,2001,81(1):33-43

[13] 李谷,周晖,丁如一.道德自我调节对亲社会行为和违规行为的影响[J].心理学报,2013,58(6):78-85

[14] Janoff-Bulman R,Sheikh S,Hepp S.Proscriptive versus prescriptive morality:Two faces of moral regulation[J].Journal of personality and social psychology,2009,96(3):521-537