心理弹性在武警新兵应付方式与适应不良间的中介效应

2014-04-03宁连才贾梦楠王晓丽蔡太生

宁连才贾梦楠王晓丽蔡太生△

适应是指个体应对和顺应自然社会环境的有效性。武警新兵新训3个月面对着从普通青年到武警战士的巨大转变,容易产生适应不良和各种心理问题[1-2]。有研究表明,在长期的应激状态和压力下,个体能否较好的适应,与其应付方式有着密切关系。王眉眉研究显示,社会适应与积极应付呈显著正相关,应付方式中的积极应付能够预测个体的社会适应[3]。钟向阳的研究结果显示,积极应付和消极应付均对适应有预测作用[4]。王晓丽等对武警新兵的研究发现,自责、退避、幻想能够正向预测适应不良,而解决问题、求助能够负向预测适应不良[5]。

能否在面对压力挫折的情况下适应良好,心理弹性也是一个重要的因素。Connor认为,“心理弹性是应对压力、挫折、创伤等消极生活事件的能力”[6]。郭焱研究显示,高职新生心理弹性与其学校适应密切相关,表现出极其显著的正相关,心理弹性对其学校适应有预测作用[7]。李启明[8]、蔡颖[9]的研究也得出相似的结论。

许多研究显示,应付方式与心理弹性间有显著的相关性,万育辰等发现,军校大学生心理弹性与应付方式中的解决问题、求助存在显著正相关,与其他因子存在显著负相关[10],张旭良的研究得出相同结论[11]。应付方式与心理弹性间是相互作用的。有相关文献将心理弹性作为自变量进行研究,认为压力状态下,高心理弹性的个体倾向于使用积极的应付方式来保证良好的适应,如傅亚强研究显示,心理弹性是通过积极应付间接影响心理健康的[12]。也有文献将心理弹性作为因变量进行研究,认为应付方式是影响个体心理弹性高低的因素之一,如周海明认为,积极应付的大学生较为自信,具有较高的心理弹性;而消极应付的大学生思维偏狭,心理弹性较低[13]。张苏认为应付方式可以预测心理弹性[14]。对于应付方式和心理弹性的相互作用,至今仍没有统一的定论。

综上所述,本研究假设为应付方式与心理弹性是武警新兵适应不良重要的影响因素,而成熟的应付方式是心理弹性重要的保护性因素,不成熟的应付方式是心理弹性的危险性因素。因此,武警新兵的应付方式通过影响个体的心理弹性,进而对其适应不良现象产生影响,习惯使用成熟应付方式的个体,其心理弹性发展较好,能够在应激、压力环境下做到适应良好,惯常使用不成熟应付方式的个体,应对挫折的能力较弱,适应不良现象会更加明显。

1 对象与方法

1.1 对象采用问卷调查、随机抽样的方法,在新兵入伍第3周,从广东省某武警部队2013年秋季入伍新兵中选取被试337人。全部为男性,被试年龄在16~24岁之间,平均(1 9.10±1.80)岁,其中独生子女82人,非独生子女255人;城镇兵源93人,农村兵源244人;学历:初中56人,高中237人,本科44人。

1.2 方法

1.2.1 应付方式量表(CSQ)[15]由肖计划等人编制,共62个条目,包括解决问题、求助、自责、幻想、退避和合理化6个因子,其中解决问题、求助为成熟的应付方式,自责、幻想、退避是不成熟应付方式,合理化为混合型应付方式[15]。每个条目被试做“是”或“否”的回答,分别记为1或0分。某个因子分数越高,表示受试者越倾向于使用该种应付方式。该量表具有良好的信效度,已广泛应用于科研和临床领域。

1.2.2 军人适应不良自评量表(MMQ)由张理义等人编制,共40个条目,回答“是”计0分,“否”计1分,分值越高,说明适应性障碍越重。已有研究表明该量表具有良好的信效度,且已建立不同兵种的常模[16]。

1.2.3 Connor-Davidson心理弹性量表中文版(CD-RISC)

量表为于肖楠等人修订的CD-RISC中文版,共25个条目,包括坚韧、自强、乐观3个因子,采用5点计分(0从不、1很少、2有时、3经常、4总是),总分越高代表被试的心理弹性水平越高。经于肖楠等研究得出,该量表中文版内部一致性系数为0.91,适合中国人群,具有良好的信效度[17]。本研究使用的CD-RISC量表由Jonathan R T Davidson教授提供。

1.3 统计处理运用SPSS 17.0软件对研究数据进行统计分析,统计方法为Pearson相关分析和线性回归分析。

2 结果

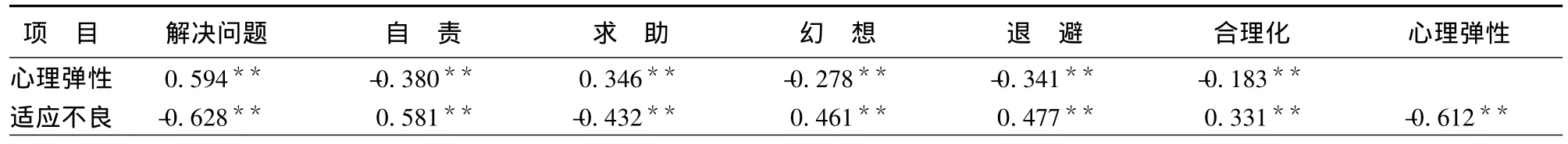

表1 应付方式与军人适应不良、心理弹性的相关(r)

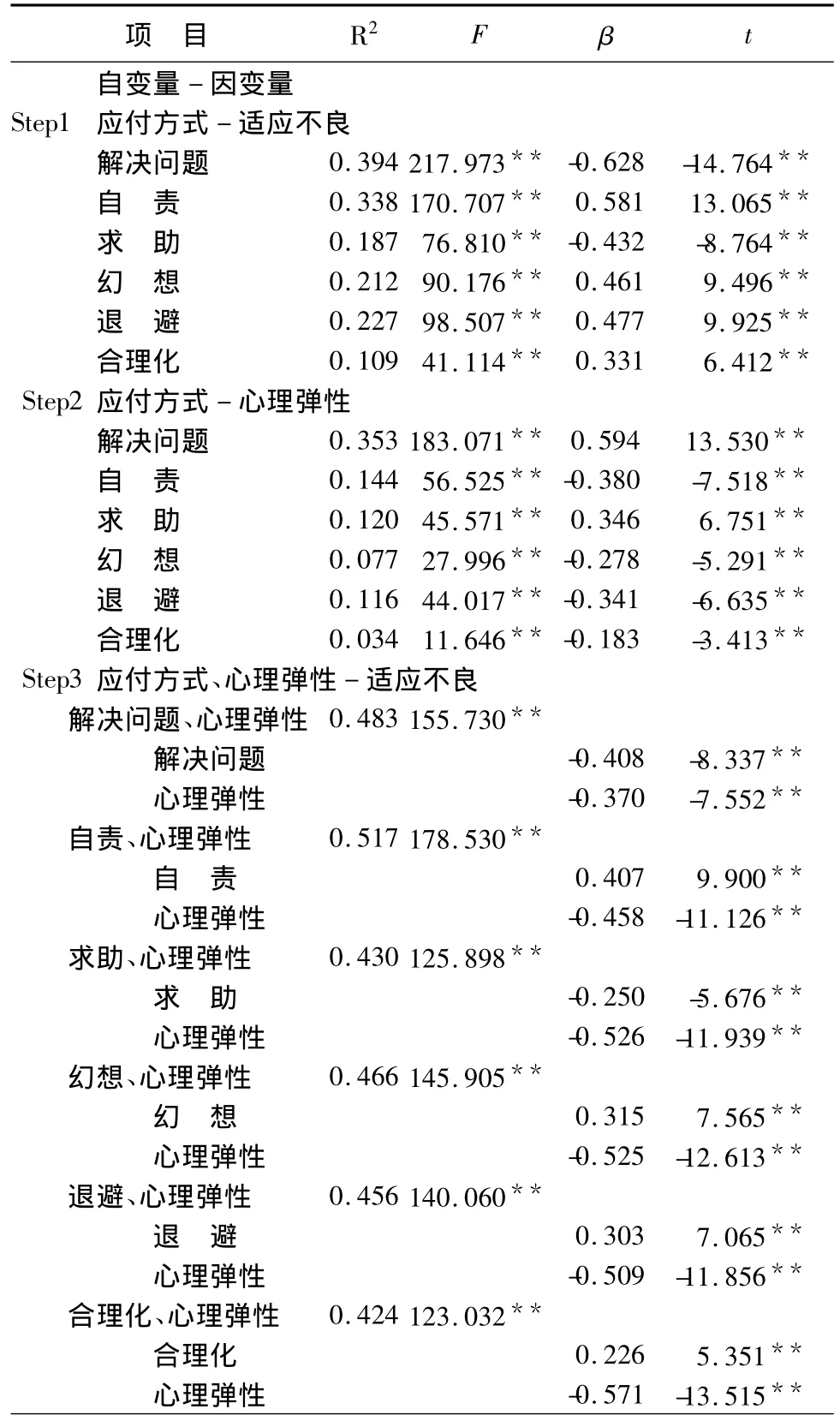

表2 心理弹性在应付方式对军人适应不良关系间的中介作用分析

2.1 应付方式各因子与军人适应不良、心理弹性的相关分析

应付方式问卷中的解决问题和求助两因子与军人适应不良总分呈显著负相关(P<0.01),与心理弹性总分显著正相关(P<0.01);应付方式问卷中的自责、幻想、退避、合理化4个因子与军人适应不良总分显著正相关(P<0.01),与心理弹性总分显著负相关(P<0.01),心理弹性总分与军人适应不良总分显著负相关(P<0.01)。

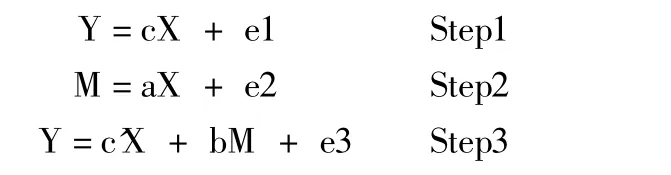

2.2 心理弹性在应付方式与军人适应不良间的中介作用分析根据中介作用原理,由于应付方式的6个因子均与心理弹性、适应不良存在显著相关,且心理弹性与适应不良间存在显著相关,所以可以进行中介作用的分析。根据中介效应的原理及检验程序[18-19],检验心理弹性的中介作用:①自变量必须影响因变量;②自变量必须影响中介变量;③引入中介变量后进行回归分析,自变量与因变量的回归系数减小且不显著,则中介变量起到完全中介作用,自变量与因变量的回归系数减小且显著,则说明中介变量起到部分中介作用。

将所有变量都中心化(即减去各变量的均值),用下列方程来描述变量之间的关系。

依次对应付方式问卷中解决问题、自责、求助、幻想、退避、合理化等6个因子进行分析,见表2。心理弹性总分在解决问题、自责、求助、幻想、退避、合理化与军人适应不良总分之间起部分中介作用。

3 讨论

3.1 应付方式、心理弹性、适应不良的相关分析本研究中,应付方式问卷中的解决问题和求助两因子与军人适应不良总分显著负相关,与心理弹性总分显著正相关,说明适应性较好、心理弹性发展较好的新兵,倾向于采用成熟应付方式。应付方式问卷中的自责、幻想、退避3个因子与军人适应不良总分显著正相关,与心理弹性总分显著负相关,说明适应不良较严重、心理弹性发展较差的新兵,倾向于采用不成熟的应付方式。心理弹性总分与军人适应不良总分显著负相关,说明适应不良问题较严重的新兵,其心理弹性不高。这与以往的研究结果一致[5,,7-9]。

研究结果显示,合理化与军人适应不良总分显著正相关(中度相关),与心理弹性总分显著负相关(弱相关),这与万育辰等[10]、朱丹[20]的研究结果相同,与王晓丽等的研究结果不一致[5]。肖计划将合理化称为“混合型”应付方式,认为倾向于采用这种应付方式的个体,其应付行为集成熟与不成熟的应付方式于一体,在应付行为上表现出一种矛盾的心态和两面性的人格特点[15]。研究结果的差异,应该是由于这种矛盾的心态和两面性的人格特点而来的。

3.2 心理弹性在应付方式对军人适应不良关系间的中介作用分析本研究结果表明,心理弹性作为一种在压力、挫折环境下重要的应对能力,在应付方式与适应不良间起部分中介作用,应付方式首先影响了新兵心理弹性的形成,然后影响到新兵的适应不良状况,应付方式本身也可以直接作用于适应不良。说明应付方式对适应不良作用背后的机制是一方面应付方式直接影响新兵的适应能力,另一方面应付方式通过心理弹性这个中介因素来影响新兵的适应性。

应付的主要功能是调节应激事件的作用,包括改变对应激事件的评估,调节与事件有关的躯体和情感反应[21],帮助个体更好地适应。本研究结果显示,应付方式对适应不良有直接的预测作用,心理弹性对适应不良有直接的负向预测,这与郭焱的研究结果类似[7]。

有学者认为,良好的问题解决能力,是心理弹性的重要保护因素之一[22]。采用成熟的应付方式,是解决问题能力的一种体现,有助于个体及时解决当前存在的问题,更好地适应生活和工作。进一步的回归分析表明,成熟的应付方式对心理弹性有正向预测,而不成熟和混合型应付方式对心理弹性有负向预测。这与朱丹的研究结果一致[20],应付方式中高解决问题、高求助、低自责、低幻想、低退避、低合理化等应付方式为心理弹性发展的保护性因素。杨光的研究也发现问题解决、求助能正向预测心理弹性情况,幻想能反向预测心理弹性[23]。这都验证了本研究最初的假设。说明成熟应付的个体更能从压力和挫折中复原,而不成熟和混合型应付的个体则较难复原。

中介这一结果提示:在新兵适应部队的过程中,心理弹性可能是一个重要的中介变量。面对同一压力事件时,不同个体会有不同的认知,选用不同的应付方式进行应对,采用成熟应付方式的个体,在生活中表现出一种成熟稳定的人格特征和行为方式[15],能够试图有效地解决问题,疏解负性情绪,在受到挫折后能够较好地恢复,以实现良好的适应;而采用不成熟应付方式的个体,表现出神经症性的人格特点,其情绪和行为均缺乏稳定性[15],遇到压力时容易消极退缩,失去信心和行动力,较难自我复原,导致适应不良。这说明,通过多种途径,引导新兵增加成熟应付,勇敢地面对问题,有效地解决问题,帮助新兵提高其心理弹性,积极地面对困难和压力,不会轻易被挫折打垮,进而能够在部队得到良好的适应。

综上所述,本研究结果支持了心理弹性在武警新兵应付方式对适应不良的影响中起着部分中介作用的假设。该研究对探索针对性的促进改善应对方式和提高心理弹性,从加速新兵的军旅适应能力在心理干预有一定的指导作用。

[1] 李权超,何英强,蓝新友,等.新兵心理适应不良及心理健康水平研究[J].国际中华神经精神医学杂志,2003,4(1):5-7

[2] 赵兰民,甘景梨,杨春,等.2005年某部新兵适应障碍的调查分析[J].中国健康心理学杂志,2007,15(7):646-647

[3] 王眉眉,王丽.大学生核心自我评价、应付方式与社会适应的关系[J].中国健康心理学杂志,2013,21(5):774-776

[4] 钟向阳,蔡茂华,林佩云.人格特征和应付方式对高校新生心理适应的影响[J].中国健康心理学杂志,2010,18(8):977-979

[5] 王晓丽,李赢,蔡太生,等.武警新兵适应能力及其与社会支持和应付方式的关系[J].中国临床心理学杂志,2006,14(5):467-469

[6] Connor K M,Davidson J R.Development of a new resilience scale:The connor-davidson resilience scale[J].Depression and Anxiety,2003(18):76-82

[7] 郭焱.高职新生心理弹性及其与学校适应的关系研究[D].广西:广西师范大学,2012

[8] 李启明.中庸实践思维、心理弹性与社会适应的关系[D].湖北:华中科技大学,2011

[9] 蔡颖.心理弹性与压力困扰、适应的关系[D].天津:天津师范大学,2010

[10] 万育辰,杨海,苗丹民.军校大学生心理弹性与社会支持及应付方式的关系[J].山西医科大学学报,2010,41(11):952-954

[11] 张旭良.韧性角度下大学生应付方式与心理健康研究[D].河北:河北大学,2009

[12] 傅亚强,魏旋.心理弹性、压力认知和应对与中小学生心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2013,21(5):735-738

[13] 周海明,张爱群,时勘.大学生的自尊、应对方式与心理韧性的关系研究[J].淮南师范学院学报,2012,30(6):44-46

[14] 张苏.中学生心理弹性及其与应付方式的关系研究[D].四川:四川师范大学,2010

[15] 汪向东.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):109-115

[16] 张理义,陈春霞,姚高峰,等.中国军人适应不良量表常模的建立及其结果分析[J].解放军医学杂志,2009,34(9):1137-1139

[17] Xiaonan Yu,Jianxin Zhang.Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)with Chinese people[J].Social Behavior and Personality,2007,35(1),19-30

[18] 关泰宇,栾奕.心理弹性测量的研究现状[J].中国煤炭工业医学杂志,2013,16(07):1223-1224

[19] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620

[20] 朱丹.初中阶段留守儿童安全感的特点及弹性发展研究[J].中国特殊教育,2009,16(2):8-13

[21] 王佳权,郑晓边.服刑人员社会适应、父母教养方式及其应付方式研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(4):473-475

[22] 刘丹,石国兴,郑新红.论积极心理学视野下的心理韧性[J].心理学探新,2010,4(30):12-17

[23] 杨光.高中生心理韧性与应付方式的关系研究[D].吉林:东北师范大学,2012