腮腺腺淋巴瘤的CT、MRI表现特征

2014-03-20张镇滔郑晓林张旭升袁灼彬

张镇滔,郑晓林,张旭升,袁灼彬

腮腺腺淋巴瘤又称Warthin瘤或乳头状淋巴囊腺瘤,是涎腺较为常见的良性肿瘤,绝大多数发生于腮腺,约占腮腺上皮性肿瘤的15.3%,占良性肿瘤的20.6%[l-2],其发病率仅次于多形性腺瘤,位居第二位,并有逐渐上升的趋势。如对该病的临床与影像学特征缺乏认识,易与其他肿瘤特别是多形性腺瘤混淆,导致误诊。本文对24例腮腺腺淋巴瘤患者的临床、CT及MRI表现进行回顾性分析,旨在提高对该病的认识。

材料与方法

搜集2012年1月-2013年7月间经组织病理学证实的腮腺腺淋巴瘤患者24例,24例均为男性,年龄38~79岁,平均60岁,其中55~79岁19例。主要临床表现为腮腺区无自觉疼痛肿块,其中4例伴轻压痛,2例伴同侧听力下降,1例伴同侧颌下淋巴结肿大;3例曾行抗生素治疗,肿块有所缩小;20例有嗜烟史,1例偶有吸烟,3例无吸烟史。

24例患者中8例行CT平扫及增强检查,16例行MRI检查。CT检查采用Philips 256iCT机,扫描参数:250mAs,120kV,矩阵512×512;行1.25mm薄层轴面扫描,行横轴面、矢状面及冠状面重组,层厚、层间距均为5mm,窗宽250HU,窗位40HU。增强扫描采用对比剂碘比乐(Bracco公司生产),剂量1.5ml/kg,经肘静脉以3ml/s流率注入,注射后20s开始扫描,3例120s后加行延迟期扫描。MRI检查采用Siemens 3.0TSymphony MR扫描仪,头部阵列线圈,平扫序列采用横轴面SE T1WI和冠状面FSE T2WI-FS。增强扫描采用FSE T1WI-FS轴面和延时2min冠状面。扫描参数:SE T1WI,TR 450~700ms,TE 9ms;FSE T2WI,TR 3000~5000ms,TE 71~49ms,层厚5mm,间距5mm,矩阵384×384,视野230mm×230mm。增强扫描对比剂采用钆双胺(欧乃影,GE公司生产),剂量0.5mmol/kg,经肘静脉以2~3ml/s流率注入。

由2位放射科高年资医师共同阅片,诊断不一致时互相讨论得出一致性结果。对病灶的位置、数目、形态、大小、边界、强化方式及病灶与周围血管的关系等征象进行分析并作出评价。按邝平定等[3]的方法划分象限,以下颌后静脉与胸锁乳突肌内侧的连线为界分为深叶和浅叶,以耳垂为界分为上下极,在矢状面上以下颌后静脉为界将腮腺浅叶再分为前上极、后上极、前下极和后下极。腮腺淋巴瘤CT增强扫描强化程度分级标准:轻度强化0~20HU;中度强化21~40HU;明显强化40HU以上。

结 果

1.肿瘤的数目和发病部位

24例共发现56个病灶,其中单发9例,多发(2~10个病灶)15例共发现47个病灶。49个病灶位于腮腺浅叶,其中位于腮腺浅叶后下极32个;7个病灶跨叶(偏深叶者2个,偏浅叶者5个)。

2.肿瘤形态、大小及边界

56个病灶中48个呈圆形或椭圆形,8个呈不规则形;最大病灶长径4.6cm,最小病灶长径0.3cm,平均长径约2.9cm,其中长径<3cm共44个,长径3.1~4.6cm共12个。53个病灶包膜完整,边缘清楚,其余3个病灶局部边缘模糊,手术病理证实为合并感染。

3.肿瘤密度和信号改变

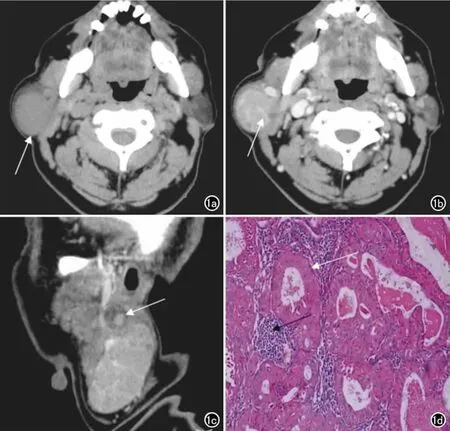

①CT表现:8例行CT扫描共发现21个病灶,其中密度均匀者18个(图1),不均匀者3个,均为径线较大者,呈囊实性,其中1个较大囊变区内可见偏心实性小结节(图1c)。CT平扫病灶实性部分密度均较正常腮腺组织高,较同层面肌肉等或稍低,CT值37~ 49HU,平均45HU。增强后病灶囊变区无明显强化,实性部分明显强化者(强化幅度53~71HU)16个,中度强化者(强化幅度32~37HU)4个(图1b),仅1个病灶呈轻度强化(强化幅度17HU);3例加行CT延迟期扫描,病灶强化程度明显下降;21个病灶包膜呈中度至明显强化(图1b),其中囊实性病灶呈分隔或裂隙样明显强化,延迟期包膜及病灶内分隔仍维持较明显强化。②MRI表现:16例行MRI扫描,共发现病灶35个,T1WI多呈等、稍高信号,与肌肉相比,以等信号为主者26个(图2),呈稍高信号者9个;与肌肉相比,T2WI呈稍高信号者22个,呈较高信号者13个;T2WI/SPIR病灶呈不均匀高、低混杂信号。23个病灶内见大小不一的囊变区,大部分囊变区呈不规则斑片状、小条片状或裂隙状T2WI更高信号、T1WI更低信号(图2b),部分囊变区T1WI、T2WI均呈高信号,5个病灶囊变区内合并出血。增强扫描动脉期病灶实性部分呈轻中度强化者10个,呈显著强化者25个;延时期34个病灶强化程度明显降低(图2d),1个病灶强化程度增高,35个病灶囊变区均无明显强化。35个病灶均可见包膜强化,部分囊实性病灶呈间隔或裂隙状强化(图2c),延迟期仍维持较明显强化,强化包膜能清晰完整地勾勒出病灶轮廓,与CT增强扫描所见类似。

图1 腮腺腺淋巴瘤患者,男,60岁。a)CT平扫示右侧腮腺浅叶后下极椭圆形肿块(箭),边界清楚,密度均匀并高于正常腮腺,等同于肌肉密度;b)增强后肿块呈中度均匀强化,可见多发细小血管穿行、环绕(箭),包膜强化明显;c)增强扫描矢状面示肿块上方另一病灶,可见囊变伴偏心壁结节(箭);d)病理图示肿瘤由嗜酸性腺上皮(白箭)和淋巴间质(黑箭)构成(×40,HE)。

4.肿瘤与周围血管的关系

CT、MRI发现的56个病灶中21个病灶内见小血管穿行其中,25个病灶周围见血管绕行(图1b、1c),17个病灶推压邻近下颌后静脉。

5.病理检查

肉眼观察肿瘤呈结节状,包膜完整,质稍韧,切面实性区呈灰白、灰黄色,囊腔区含透明黏液样、乳白色或黄褐色液体,合并感染者可见脓液流出。显微镜下见肿瘤由上皮成分和淋巴样组织构成(图1d、2e),上皮细胞排列成双层,内层由含有嗜酸性颗粒的高柱状细胞组成,核深染,位置近于细胞的顶端,排列整齐;外层为立方形,可为单层,也可多层,排列杂乱。淋巴样成分主要由淋巴细胞、巨噬细胞组成,可伴少量浆细胞浸润,含有许多生发中心,部分可伴有炎性细胞浸润和局灶性坏死。免疫组化:肿瘤上皮成分细胞角蛋白CK(+),癌胚抗原CEA(+),间质淋巴成分LCA(+),B细胞CD20(+),NK细胞CD56(+),T细胞CD3(+)。

讨 论

1.临床表现

腮腺腺淋巴瘤是腮腺区常见的良性肿瘤,具有一定的临床特点,好发于长期吸烟的中老年男性,50~70岁是发病高峰年龄,儿童极少见;具体病因不明,Colella等[4]提出胚胎发生时唾液腺导管上皮组织被包埋于腮腺淋巴结内,认为肿瘤起源于被包埋的导管上皮,上皮细胞呈双层排列,内层上皮细胞来自涎腺腺泡或导管衬内层上皮细胞,属非鳞状上皮;外层上皮细胞起源于涎腺导管中的外周基底细胞,为鳞状上皮;淋巴成分来自原本存在的淋巴结。

该病发病率近年有不断增高趋势,尤其在广东地区,其发病率可占良性肿瘤的40%,应引起重视[5]。腮腺腺淋巴瘤临床表现以耳后下方无痛性肿块为主,病程长短不一,有文献报道腮腺腺淋巴瘤的病程可长达30~50年[6],De Ru等[7]报道97.5%的腺淋巴瘤患者有吸烟史。本组患者的临床特征与文献报道较一致,即24例患者均为男性,可能与病例数较少有关,但能说明患者以男性多见;中老年、有吸烟史者常见,55岁以上者占79%(19/24),有吸烟史者占83%(20/24);病程3天至20年不等,平均病程3年。囊变区继发感染时病灶短期内迅速增大,抗感染治疗后可缩小,临床表现为时大时小的疼痛肿块,即临床上所谓的“消长史”,本组有3例出现这种情况。

2.影像学表现

MRI具有良好的软组织分辨力,是目前腮腺肿瘤诊断中最理想的检查方法。CT则具有良好的密度分辨力,显示的肿瘤形态学表现与MRI类似。正常腮腺为富含脂肪的器官,而腮腺腺淋巴瘤不含脂肪,CT与MRI平扫病灶与正常组织能形成明显对比。因此CT和MRI均能敏感发现病灶,包括临床上触诊不到的较小、较深的病灶。根据本组结果,笔者总结腮腺腺淋巴瘤的CT、MRI特征为:①病变多位于腮腺浅叶后下极,可单发,也可多发。本组56个病灶中49个位于腮腺浅叶,7个病灶跨叶(偏深叶者2个,偏浅叶者5个),其中位于腮腺浅叶后下极者32个。24例中单发9例,多发15例。较多学者认为,腮腺腺淋巴瘤起源于腮腺内、外淋巴结中异位的唾液腺导管上皮组织[8],而腮腺内淋巴结多位于浅叶后下方,可解释其发病部位及多发倾向。②本组56个病灶中48个呈圆形或椭圆形,8个呈不规则形;最大病灶长径4.6cm,最小病灶长径0.3cm,平均长径约2.9cm;说明病灶多呈圆形或椭圆形,边界清楚,直径2~5cm。③肿瘤呈实性或囊实性,在MRI图像上,腮腺腺淋巴瘤信号具有一定特征,T2WI(抑脂或不抑脂)上肿瘤实性部分信号相对较低,可能与肿瘤的细胞成分较多,排列较紧密有关[5]。CT平扫实性部分密度均匀,较正常腮腺组织高,等或稍低于同层面肌肉;增强后肿瘤实性部分在不同时期出现不同程度的强化,动脉期强化最明显,多呈中度及明显强化,延迟期强化多出现明显下降,这与汪国余等[9]报道的腮腺腺淋巴瘤“快进快出”的强化特点一致。病理发现瘤内的淋巴间质中有大量大小不等的血管形成,病灶周边可见较多的扩张血管,所以该肿瘤血供丰富,强化较明显。囊变者多为体积较大的肿瘤,CT和MRI容易辨认,值得注意的是,在MRI上囊变可呈裂隙状、不规则斑片状或囊腔样改变,CT上则表现为形态类似的不均匀低密度区,Ikeda等[10]认为裂隙样囊状改变有一定的特异性,对腮腺腺淋巴瘤的定性诊断有一定价值。④本组病例病灶均有完整包膜,故边界均清晰、光整,但有3个病灶合并感染而边界较模糊。面神经及其分支位于位于浅、深两叶之内,为浅深叶的分界,但难以辨认。面神经与下颌后静脉关系密切,而后者在CT及MRI上均容易分辨,因此影像上可将下颌后静脉作为腮腺深、浅叶的标志,如肿块从后方显著推移下颌后静脉,使其向前外侧移位或消失,提示肿瘤位于腮腺深叶或累及深叶[11],临床手术中应避免损伤面神经。本组56个病灶中推压下颌后静脉者17个,提示临床术手中应注意保护面神经及其分支。

3.鉴别诊断

由于缺乏对本病的认识,目前对腮腺腺淋巴瘤的误诊率仍较高,诊断中应与以下疾病相鉴别:①腮腺多形性腺瘤。又名腮腺混合瘤,为腮腺区最常见的良性肿瘤,好发年龄相对较小(平均约42岁),女性多见,双侧发病少见,病灶常以单侧单发为主,密度不均,可见钙化、坏死、出血,在T2WI上多表现为较明显高信号,增强扫描呈进行性延迟强化。②腮腺淋巴结结核。遵循结核病的演变过程,可为增殖性改变或干酪性坏死,最后可形成空洞或钙化;不同时期影像学表现不同,增强后常呈环形强化。③腮腺淋巴结炎。多表现为边界清楚、密度不均匀的椭圆形病灶,与腮腺腺淋巴瘤继发感染的临床和影像表现较相似,如经抗感染治疗有效又不能完全消除时(即消长史),应考虑到腺淋巴瘤。④腮腺基底细胞腺瘤。为腮腺良性肿瘤,发病率较低,多见于60岁以上的老年女性,多为腮腺浅叶内的单发病灶,MRI表现为短T1、长T2信号,增强扫描呈明显环形强化且有壁结节,病灶内可见裂隙样、小片状低信号。⑤腮腺黏液表皮样癌和囊腺癌。病灶形态不规则,密度不均,边界不清,呈浸润性、破坏性生长,常侵犯邻近组织,病灶强化明显,常伴颈部淋巴结转移。⑥腮腺转移瘤。结合原发肿瘤病史鉴别不难。

综上所述,CT和MRI对腮腺腺淋巴瘤的诊断具有重要意义。中老年男性患者,有长期吸烟史、腮腺区无痛性缓慢生长的肿块、有消长史、CT和MRI见病灶位于腮腺浅叶后下极、实性或囊实性病灶、囊性部分含裂隙状结构、增强扫描实性部分有中等以上强化并呈“快进快出”的特点时,应首先考虑腮腺腺淋巴瘤。

[1] 俞光岩,马大权.我国涎腺疾病研究现状[J].中华口腔医学杂志,2003,38(2):81-83.

[2] 马大权.腮腺肿瘤治疗探讨[J].中华口腔医学杂志,2003,38(2):151-152.

[3] 邝平定,张敏鸣,邵国良.腮腺腺淋巴瘤的CT表现[J].中华放射学杂志,2009,43(12):1324-1326.

[4] Colella G,Biondi P,Itro A,et al.Warthin's tumor distribution within the parotid gland.a feasible etiologic source from lymphnodal tissue[J].Minerva Stomatol,2010,59(5):245-252.

[5] 夏建东,江新青,彭国晖,等.腮腺腺淋巴瘤的MRI表现(附30例分析)[J].中国医学影像技术,2009,25(增刊):36-38.

[6] 李刚,李柏华,韩爱华.CT、MRI对腮腺Warthin瘤的诊断价值[J].中国临床医学影像杂志,2011,22(7):488-490.

[7] De Ru JA,Plantinga RF,Majoor MH,et al.Warthin's tumor and smoking[J].B-ENT,2005,1(2):63-66.

[8] 沈山,张国志.腺淋巴瘤发病因素与机制研究的新进展(综述)Ⅲ[J].口腔颌面外科杂志,2002,12(3):226-228.

[9] 汪国余,陈再智,吴玉林.腮腺腺淋巴瘤的CT表现[J].放射学实践,2008,23(9):977-979.

[10] Ikeda M,Motoori K.Warthin tumor of the parotid gland:diagnostic value of MR imaging with histologic correlation[J].AJNR,2004,25(7):1256-1262.

[11] Choi DS,Na DG,Byun HS,et al.Salivary gland tumors:evaluation with two-phase helical CT[J].Radiology,2000,214(1):231-236.