章丘煤田含煤区石炭-二叠煤系层序地层学研究

2014-03-20吕育林梁吉坡

吕育林,梁吉坡

(1.山东科技大学,山东 青岛 266590;2.山东省地质科学研究院,山东 济南 250013)

随着煤炭资源的不断开采,人们开始将层序地层学应用于含煤岩系的研究,经过大量的研究和探索国内学者已经获得了巨大的研究成果[1-6]。该文结合国内外含煤岩系层序地层学成果进行分析,对章丘煤田含煤岩系层序地层学进行分析和研究,从而为研究区找煤预测提供理论依据。

1 区域地质背景

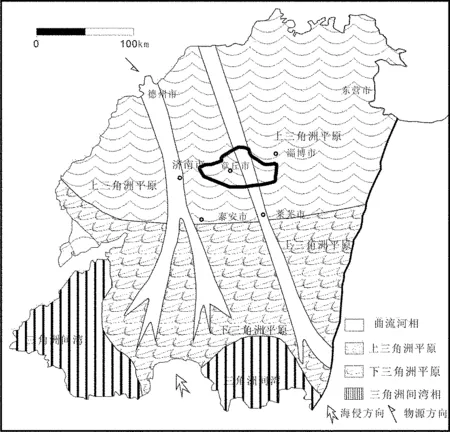

章丘煤田位于山东省北部章丘市境一带(图1),西部跨济南市历城区,因其位于济南市以东,20世纪70年代以来称济东煤田,西起济南市东郊,以大致沿着黄河卧牛山断层与黄河北煤田分界,东到禹王山断层与淄博煤田毗邻,南至石炭纪本溪组底部露头,东西走向长约70km,南北宽约14.5km,含煤面积1101.7km2。其中已探明面积273.4km2,预测含煤面积828.3km2。在中、新生代又发生了多次构造运动,形成了现今的构造格局。区内石炭-二叠系主要由海陆过渡相的陆源碎屑含煤岩系组成,其中,主要含煤地层为太原组和山西组,煤层分布广泛[7,8]。

图1 章丘市区域位置图

2 沉积体系

在研究章丘煤田石炭-二叠系沉积体系时,共识别出:障壁—泻湖沉积体系、潮坪沉积体系、滨外陆棚沉积体系和河控浅水三角洲沉积体系4种沉积体系。

(1)障壁-泻湖沉积体系。主要发育在石炭纪太原组,本溪组也有分布。发育障壁岛相、泻湖相等沉积相类型,在章丘煤田地层中该沉积体系中障壁岛具有发育规模较小、分布范围有限的特点。障壁岛相岩性以细粒石英砂岩为主,泻湖相岩性以深灰—灰黑色泥岩为主(图2)。

(2)潮坪沉积体系。潮坪相广泛分布于障壁岛岛后地带以及泻湖周围地带。其中潮坪相岩性以泥岩、砂质泥岩与粉砂岩互层为主,砂岩分选性较好,泥炭坪岩性主要以黑色炭质泥岩夹薄煤层为主(图3)。

图2 章丘岭子矿区14号井泻湖沉积特征

图3 章丘岭子矿区14号井潮坪沉积特征

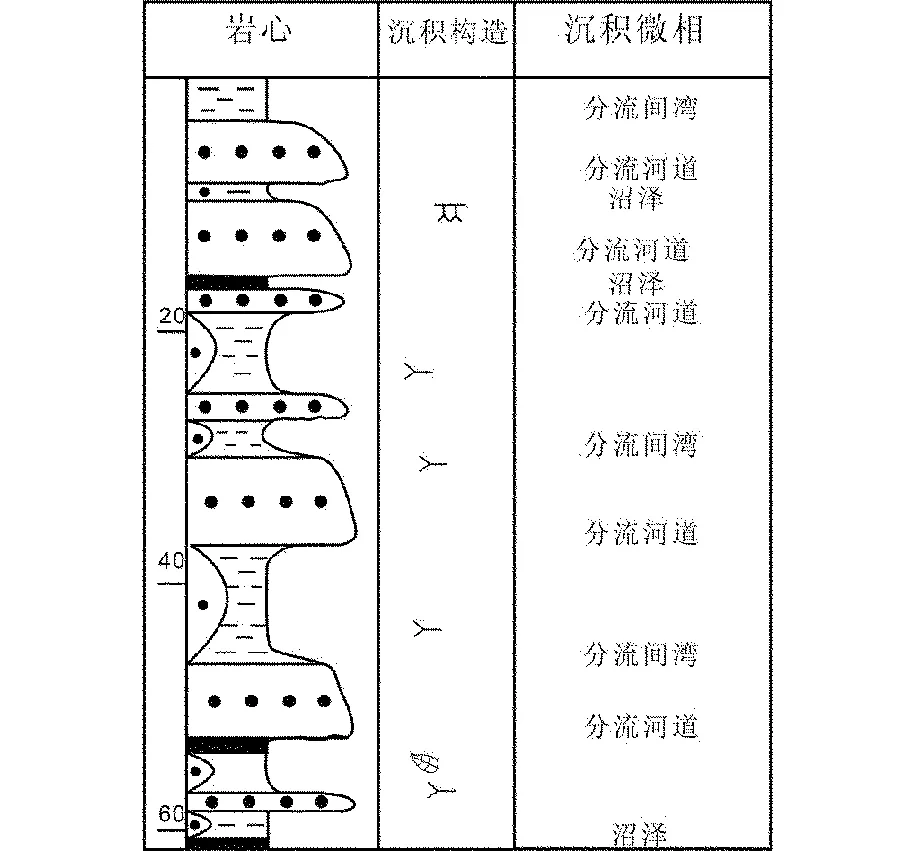

(3)浅水三角洲沉积体系。主要发育于早二叠世山西组中,岩性组合主要为砂泥岩夹多层薄煤层及炭质泥岩(图4)。三角洲平原的大面积发育造就了广泛的成煤环境。该区主要发育三角洲平原亚相分流河道、泥炭沼泽、分流间湾和天然堤微相。分流河道微相岩性以中粗粒砂岩、含砾粗砂岩为主,垂向上呈正粒序。泥炭沼泽微相主要发育暗色泥岩、炭质泥岩、块状层理。分流间湾微相主要发育灰色、灰黑色泥岩和泥质砂岩。天然堤微相在该区不甚发育,主要发育砂泥岩互层,见微波状层理。

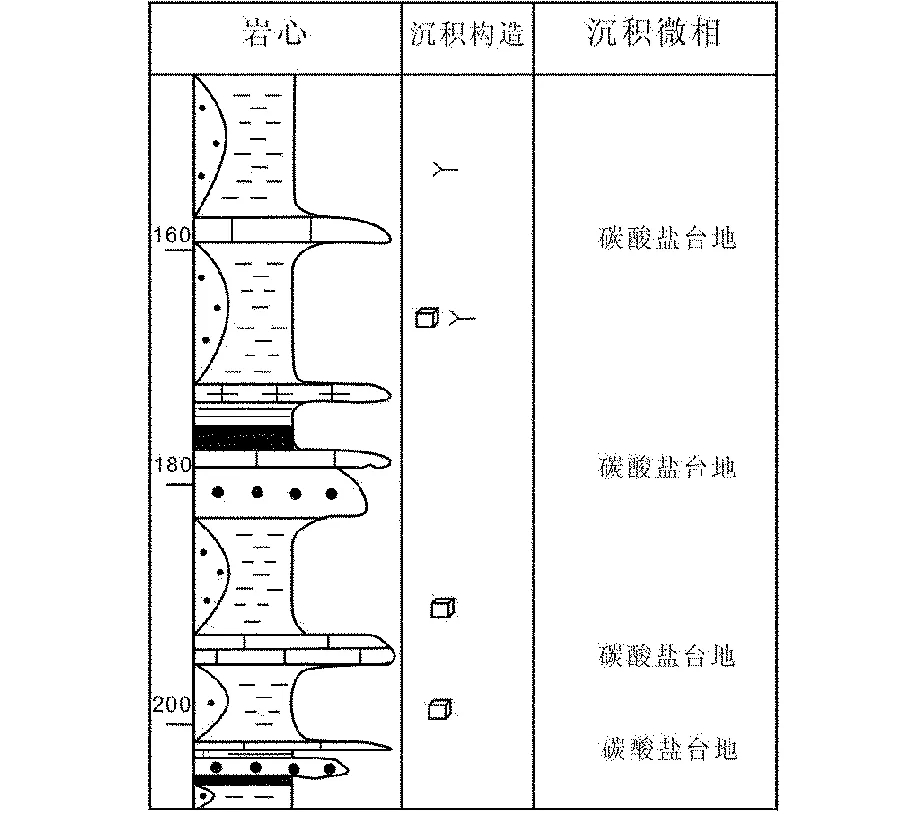

(4)滨外碳酸盐台地沉积体系。该类沉积相主要分布于早石炭世地层中,石灰岩层和泥灰岩层发育(图5),主要是一些生物碎屑颗粒质泥岩和泥质颗粒岩,生物颗粒比较发育,生物化石常见有:有孔虫、介形虫、腕足等原地生物组合,以及一些异地搬运的生物化石碎片组合。

图4 章丘平陵矿区6号井河控三角洲沉积

图5 章丘岭子矿区14号井滨外碳酸盐台地沉积特征

前人研究表明[9],下部本溪组、太原组代表了稳定台地背景下的陆表海含煤盆地充填沉积序列,为一个原型盆地的充填层序,在本溪组沉积期,研究区上部主要发育泥岩和铝土质泥岩等泻湖、风化壳沉积,下部为砂岩沉积;在太原组沉积期,研究区主要发育有滨外碳酸盐岩陆棚相灰岩,泻湖相泥岩及冲越扇相、潮坪相砂岩沉积,而煤层则主要分布于泻湖和沼泽环境相中。在陆表海充填序列中以潮坪沉积体系的多次叠覆为特色。而在上部山西组沉积期为大型陆相盆地充填层序,研究区以发育三角洲平原分流河道砂岩及分流间区泥岩沉积为主,局部见河口坝砂岩,煤层主要形成于分流间湾沼泽环境。

3 层序划分

根据层序界面识别原则,在研究区石炭-二叠纪含煤岩系自下而上的本溪组、太原组、山西组中共识别出4个层序界面[10-12],并将其划分为3个三级层序(图6)。层序主要特征分述如下:

图6 山东省章丘煤田石炭-二叠纪含煤岩系沉积相及层序地层柱状图

(1)层序Ⅰ。大致对应于晚石炭世本溪组及早二叠世太原组下部,地层厚约100m,层序底界面为一区域不整合面,即奥陶系与石炭系之间的界面。界面之下为奥陶纪巨厚层状灰岩,界面之上为本溪组古风化壳及铝土岩等标志层。发育煤层17,18。层序Ⅰ主要发育海侵体系域和高位体系域。海侵体系域在全区均有发育,主要由泻湖及沼泽相泥岩、碳质泥岩、铝土岩,碳酸盐台地相石灰岩、潮坪相砂岩等组成。风化壳标志着初始海泛面,代表海侵的开始。海侵面与层序界面基本一致,位于代表风化壳的铝土质粘土岩及泥岩的底面,代表基准面开始上升。高位体系域也全区发育,主要由滨外碳酸盐台地相石灰岩、潮坪、沼泽及泻湖相粉砂岩、泥质粉砂岩和碳质泥岩组成。最大海泛面位于13号石灰岩的底部。

(2)层序Ⅱ。大致对应于早二叠世太原组中上部,地层厚约150m,层序底界面主要为泻湖、沼泽环境下形成的16号煤层的底面。发育煤层8,14,16上,16下。层序Ⅱ主要发育海侵体系域和高位体系域。海侵体系域主要由碳酸盐台地相石灰岩,泻湖与沼泽相砂岩、砂质泥岩、细砂岩以及煤层组成。16号煤层的底面标志着初始海泛面,代表海侵的开始。海侵面与层序界面重叠,为该区典型的海侵方向转换面,以16号煤层底面为界,海侵方向由原来的北东向变为南东向[13]。高位体系域全区发育,主要由碳酸盐台地相石灰岩、障壁砂坝、潮坪和沼泽相砂岩、砂质泥岩、碳质泥岩及煤层等组成。

(3)层序Ⅲ。 大致对应于二叠纪山西组,地层厚约120m,层序底界面为下三角洲平原分流河道下切谷砂岩底面。发育3上、3下煤层,但厚度较小。层序Ⅲ发育低位体系域、海侵体系域及高位体系域。低位体系域全区发育,主要由下三角洲平原分流河道下切谷砂岩组成。海侵体系域在其余区域均发育,主要由分流河道相粗砂岩及中砂岩、分流间湾相细砂岩及粉砂岩、沼泽相泥岩及煤层等组成[14-18]。初始海泛面主要为代表着分流间湾沉积环境的一套粉砂岩的底面,有时直接为3号煤层底板。高位体系域全区发育,主要由粒度总体向上变细的分流间湾、分流河道砂体组成。最大海泛面位于3号煤层的顶面,其主要原因仍然是受中部的河道所影响。

4 基于层序格架下的古地理演化

章丘煤田三级层序Ⅰ包括本溪组和太原组下部地层,在沉积时代上相当于晚石炭世早期到晚石炭世晚期初。中奥陶世末期的加里东运动,使章丘煤田西部上升,遭受长期风化剥蚀,地形起伏不平,在这种古地理背景中,早期沉积物就起到了填平补齐的作用。随着地壳的下沉,海水逐渐侵入,形成广阔的陆表海,发育了一套碳酸盐台地-泻湖相为主的沉积,大部分地区不具备成煤或仅发育有煤线[19],总之,本溪期的泥炭沼泽相很不发育,造成泥炭堆积的时间短,有利于成煤的环境也很局限,因此,这一时期无重要的煤层发育。层序Ⅰ沉积的总厚度较小,一般为40~60m,古地理景观分布较均匀,古地理单元呈NW—SE方向展布,自SW向NE发育滨外泥质地台和滨外碳酸盐台地古地理单元(图7),说明当时海水来自研究区的东北方向。

图7 三级层序Ⅰ岩相古地理图

章丘煤田三级层序Ⅱ括包括太原组中上部,在沉积时代上相当于晚石炭世晚期和早二叠世早期,具体为太原组16号煤层底板到太原组顶部。早二叠世初始,由于海侵的扩大,沉积了台地相的徐灰,覆盖于本溪组煤层之上。由于地壳频繁的振荡运动,又出现了短暂的海退,在碳酸盐台地之上形成了泥炭坪,发育了不稳定的煤层,继而被海侵沉积物覆盖[20-22]。从16煤成煤前岩相古地理看,仅局部有障壁岛相,反映了成煤前古地形比较平坦,相带不够明显的特征,同时也反映了此期泥炭沼泽形成于广阔的潮坪之上。此期构造运动相对稳定,沉积了比较稳定的16,17煤层。从章丘煤田的古环境看,海进较晚,海退较早,聚煤时间长,发育了比较稳定的煤层,而南部聚煤时间相对较短,成煤效果差。层序Ⅱ总厚度相对较大,一般为90~120m。该层序为陆表海有障壁海岸沉积,再经过层序Ⅰ沉积期的填平补齐作用,层序Ⅱ沉积时基底平坦,总体来看厚度由中间向四周增大。层序Ⅱ地层岩性主要为泥岩、粉砂岩夹砂岩、石灰岩及煤层。层序Ⅱ沉积期海侵主要来自南和东南方向,章丘煤田当时主要为潮坪和泻湖沉积,南部发育障壁岛古地理单元(图8),层序Ⅱ(太原组主体)沉积期海侵主要来自南和东南方向,这与同时期华北盆地海侵方向一致。

图8 三级层序Ⅱ岩相古地理图

三级层序Ⅲ对应于山西组,在沉积时代上相当于早二叠世中早期。章丘煤田由开阔陆表海环境过渡为半封闭的泻湖海湾环境,在海退过程中,海湾逐渐被充填,而形成滨海平原,山西期在广阔的滨海平原,泻湖、潮坪基底上发育了三角洲平原。三角洲前缘沉积层序Ⅲ的沉积厚度一般为50~100m。层序Ⅲ砂岩较发育,其值变化范围较大,一般在40~60m之间。山西期在章丘煤田形成以三角洲环境为主体的古地理景观(图9),发育了以三角洲体系为主体间夹河流体系的沉积组合。区内没有海相沉积物发育,说明层序Ⅲ沉积期华北发生大规模海退,章丘煤田已不再受海水作用的直接影响。章丘以西主要为三角洲平原相中的分流河道、分流河道—分流间湾、分流河道—河漫滩、泥炭沼泽的共生组合,而以东则主要为分流河道沉积,根据沉积物组合特征和发育特点及三角洲相的分布形态分析,章丘煤田西部则反映了三角洲前缘分流间湾的某些特点,而东部为河控浅水三角洲体系,从而决定了泥炭堆积的空间分布及大槽煤发育程度的差异[23,24]。存在着分流间湾—分流河道沉积,煤层发育较好,山西组煤层成为主采煤层,局部发育了河口沙坝等。

图9 三级层序Ⅲ岩相古地理图

5 结论

(1)在研究章丘煤田石炭-二叠系沉积体系时,共识别出以下4种沉积体系,即障壁—泻湖沉积体系、潮坪沉积体系、滨外陆棚沉积体系和河控浅水三角洲沉积体系。整个煤田充填序列的沉积物粒度总体向上变粗,颜色向上变浅,海相沉积主要发育于陆表海层序中,含煤性自下往上变差。

(2)通过对研究区层序地层的研究认为层序Ⅰ发育高水位体系域和海侵体系域,主要由潮坪沉积体系、障壁-泻湖沉积体系和碳酸盐台地沉积体系组成,可以将其细分为2个4级层序。层序Ⅱ发育海侵体系域和高水位体系域,主要由潮坪体系、滨外陆棚体系和障壁-泻湖沉积体系组成,可以将其继续划分为3个4级层序单元。层序Ⅲ低水位体系域、海侵体系域、高水位体系域都有较好发育,主要由浅水曲流河三角洲沉积体系组成,可以细分为4个4级层序单元。

(3)恢复了章丘煤田等时层序地层格架下古地理演化:三级层序Ⅰ沉积时,古地理景观分布较均匀,古地理单元呈NW-SE方向展布,自南西向北东发育滨外碳酸盐台地古地理单元,当时古地理格局是西南高、东北低,海侵主要来自东北方向。三级层序Ⅱ在沉积时代上相当于晚石炭世晚期和早二叠世早期,章丘煤田当时主要为潮坪和泻湖沉积,古地理格局已变为北部高、南部低,海侵主要来自南方。三级层序Ⅲ对应于山西组沉积期受南北向的水系控制,古地理单元以三角洲平原为主,其次为曲流河等,盆地物源为NNW方向。

参考文献:

[1] VanWagoner JC,Mitchum RM, CampionKM,etal.Siliciclastic sequence stratigraphy in well logs, cores, and outcrops: Concepts for high-resolution correlation of time and BohacsK, Suter J. Sequence stratigraphic distribution of coaly rocks: Fundamental controls and paralic examples[J]. AAPG,1997,(81):1612-1639.

[2] 邵龙义,窦建伟,张鹏飞.含煤岩系沉积学和层序地层学研究现状与展望[J].煤田地质与勘探,1998,26(1):4-9.

[3] 邵龙义,张鹏飞.含煤岩系层序地层模式[J].长春科技大学学报,1998,(专辑):67-72.

[4] 鲁静,邵龙义,刘天绩,等.柴北缘大煤沟地区侏罗纪含煤岩系层序地层学研究[J].西北大学学报,2006,36(专刊):32-37.

[5] 邵龙义,鲁静,汪浩,等.近海型含煤岩系沉积学及层序地层学研究进展[J].古地理学报,2008,10(6):561-570.

[6] 彭方思.山东矿产资源现状与对策分析[J].山东国土资源,2005,21(12):39-43.

[7] 王世进,万渝生,张成基,等.鲁西地区早前寒武纪地质研究新进展[J].山东国土资源,2008,24(1):10-20.

[8] 李增学.内陆表海聚煤盆地的层序地层分析——华北内陆表海聚煤盆地的研究进展[J].地球科学进展,1994,9(6):65-70.

[9] 张增奇,刘书才,杜圣贤,等.山东省地层划分对比厘定意见[J].山东国土资源,2011,27(9):1-9.

[10] 李增学,李守春,魏久传,等.事件性海侵与煤聚积规律—鲁西晚石炭世富煤单元的形成[J].岩相古地理,1995,15(1):1-9.

[11] 李增学,魏久传,李守春,等.内陆表海含煤盆地Ⅲ级层序的划分原则及基本构成特点[J].地质科学,1996,431(2):186-190.

[12] 邵龙义,肖正辉,汪浩,等.沁水盆地石炭—二叠纪含煤岩系高分辨率层序地层及聚煤模式[J].地质科学,2008,43(4):777-791.

[13] 吴因业.煤层一种陆相盆地中的成因层序边界[J].石油学报,1996,17(4):28-35.

[14] 杨明慧,夏文臣.非海相前陆盆地含煤沉积层序地层分析:F以柴达木盆地大煤沟侏罗系剖面为例[J].煤田地质与勘探,1998,26(3):1-5.

[15] 李思田,程守田,杨士恭,等.鄂尔多斯盆地东北部层序地层学及沉积体系分析[M].北京:地质出版社,1992.

[16] 陈世悦,刘焕杰.华北石炭二叠纪层序地层学研究特征[J].岩相古地理,1994,14(5):11-20.

[17] 李宝芳,温显端,李贵东.华北石炭、二叠系高分辨率层序地层分析[J].地学前缘,1999,6(增刊):81-94.

[18] 金高峰,龚绍礼,张春晓,等.聚煤作用的层序模式[J].煤田地质与勘探,2000,28(1):2-5.

[19] 王明镇,李增学,余继峰.鲁西—济阳石炭二叠系层序地层对比[J].煤田地质,2003,31(5):1-3.

[20] 邵龙义,肖正辉,何志平,等.晋东南沁水盆地石炭二叠纪含煤岩系古地理及聚煤作用研究[J].古地理学报,2006,8(1):43-52.

[21] 何志平.环渤海湾西部石炭-二叠系高分辨率层序地层学及古土壤研究[D].中国矿业大学(北京)博士学位论文,2006.

[23] 吕大炜,梁吉坡,李增学,等.单县矿区高分辨率层序地层及成煤作用研究[J].地球学报,2008,29(5):633-638.

[24] 张巍,鲁静,李英娇,等.鲁西南地区石炭纪—二叠纪含煤岩系层序地层及聚煤特征[J].古地理学报,2010,12(1):90-96.