南海中南部上层的盐指与湍流混合过程*

2014-03-19鲁远征周生启岑显荣郭双喜尚晓东

鲁远征 周生启 岑显荣 郭双喜 尚晓东

(1. 中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室 广州 510301; 2. 中国科学院大学 北京 100049)

跨越等密度面的混合对海洋中物理特征的形成有极其重要的作用, 是控制海洋中物理特征分布的有效动力因素, 它影响着营养物、溶解气体、颗粒物的垂向输移, 驱动着边缘海与大洋之间的水体交换,甚至影响着大洋热盐环流, 进而影响全球气候(MacKinnonet al, 2003; Rahmstorf, 2003; Tianet al,2009)。海洋内部混合造成的浮力(热量)平衡及涡动力作用对海洋上升流强度及水平环流至关重要(Polzinet al, 1997)。Munk等(1998)估算了维持全球径向翻转环流所需的平均跨越等密度面的混合率应达到10–4m2/s的量级, 而大量海洋观测发现海洋内部混合较弱, 约为10–5m2/s的量级。因此, 边缘海较强的混合不仅影响到了局地, 甚至对全球大洋环流与热量的输运都起到了重要的作用。近年来, 边缘海混合研究得到了广泛的关注。中国南海是热带西太平洋最大的边缘海之一, 也是广泛被认为混合较强的海域(Laurent, 2008; Tianet al, 2009; Liuet al, 2012; Yanget al, 2014 )。Laurent(2008)在东沙群岛附近的坡折区发现耗散率可高达10–6W/kg。Yang等(2014)在南海北部陆架区发现平均耗散率可达2.8×10–7W/kg, 而平均混合率为1.6×10–3m2/s。Tian等(2009)根据南海热量守恒估算南海的混合率约为1.8×10–3m2/s, 而在吕宋海峡底海实际观测甚至高达10–2m2/s的量级。

南海强烈的混合被认为主要是由于内波的破碎所造成。地形的剧烈变化与正压潮的相互作用产生了大量的内波, 而内波的破碎为混合提供了充足的能量。目前有关南海混合的研究主要集中于南海的北部陆架区及吕宋海域, 而这些海域也被认为是具有高内潮能量的海域(Laurent, 2008; Liuet al, 2012)。另外,北太平洋热带水(NPTW), 北太平洋中层水(NPIW)及北太平洋深层水(NPDW)通过吕宋海峡进入南海, 形成南海次表层高温高盐水团和南海中层低温低盐水团的温盐结构(Tianet al, 2009)。这种稳定的垂向温度梯度及不稳定的垂向盐度梯度使得该深度范围内存在盐指生成的环境。盐指也同样可以产生有效的跨越等密度面的混合(Laurentet al, 1999; Schmittet al,2005), 特别是会影响水团与水团之间的相互作用,改变水体的温度与盐度结构, 进而影响大尺度环流甚至气候的变化(Johnsonet al, 2009)。Lambert等(1977)指出由盐指造成的有效混合率可达到5×10–4m2/s, 而Schmitt等(2005)利用示踪剂及微结构剖面仪同时观测的结果表明盐指所引起的混合均可达到10–4m2/s的量级。虽然有学者在南海也发现了存在盐指的温盐台阶结构(杨丽芬等, 2008), 但盐指对南海混合的贡献有多大尚不清楚。

为了解夏季南海中南部上层混合特征, 评估盐指和湍流对南海混合的贡献及探究产生该混合特征的可能机制, 本文利用2012年8月12日至9月5日南海海洋湍流微结构剖面仪(TurboMap)和温盐深剖面仪(CTD)观测资料, 对南海中南部海域上层500m以浅的混合进行了分析。

1 现场观测

2012年8月12日至9月5日, 中国科学院南海海洋研究所“实验3号”科考船开展了南海海洋断面科学考察。观测范围(6°—18.25°N; 108.5°—119.33°E)内共有75个常规测站, 均有CTD观测, 其中在53个站位进行了TurboMap微结构观测, 观测区域和站位见图1。CTD为美国Sea-Bird公司生产, 型号为SBE911plus, 采样频率为24Hz, 最大观测水深为1500m。自由沉降式微结构剖面仪TurboMap-L由日本Alec Electronics公司生产, 可获得垂向高分辨率的流速剪切(∂u/∂z)、温度梯度(∂T/∂z)、快速温度(FP07)、盐度、压力及叶绿素等信息。TurboMap-L的最大采样频率为512Hz, 最大测量水深为500m,观测时自由下降速度为0.5—0.7m/s。剪切探头噪声主要由仪器的振动产生, 其量级约10–10W/kg(Wolket al, 2002)。

将所有测站CTD数据综合可得到该海域的温盐图(图2), 其颜色表示不同的纬度, 由于南海次表层高温高盐水团和南海中层低温低盐水团存在, 南海温盐结构呈明显的倒“S”形状。Tian等(2009)指出北太平洋热带水团(NPTW)和北太平洋中层水团(NPIW)温盐图呈倒“S”形状, 其倒“S”形状从太平洋到吕宋海峡再到南海逐渐变弱。北太平洋热带水团盐度减小了0.3, 而同时北太平洋中层水团盐度增加了0.3, 表明跨越等密度面的混合可能起到了重要的作用。而由图2可见, 在最靠近吕宋海峡的测站, 温盐图中次表层出现了盐度为34.8的高盐水, 反映了太平洋高盐水的入侵。另外密度在25—27之间的水体明显体现出由北向南倒“S”形状也在逐渐变弱, 也表明混合对南海内区水体温盐结构也起到了重要的作用。前人研究推测造成该混合因素可能有盐指和湍流作用(杨丽芬等,2008; Laurent, 2008; Tianet al, 2009; Liuet al, 2012)。然而南海中南部混合的研究很少, 其混合特征尚不清楚。

图1 2012年南海海洋断面科学考察站位分布(2012/8/12—9/5), 共75个站位, 各站均有CTD观测, 其中实心点(53个)为同时有TurboMap微结构观测站点, 图中等值线表示水深(m)Fig.1 Sampling site of the cruise (2012/8/12—9/5) in the southern South China Sea. CTD measurements were taken at all stations, and TurboMap measurements are marked as solid diamonds, black contours indicate the depth(m)

图2 南海1500m以浅海水温盐图, 颜色表示纬度(°N),小图为径度为113°E断面站位且位密度在25—27之间的温盐图Fig.2 Diagram of potential temperature vs salinity above 1500m in the South China Sea; the color bar indicates the latitude(°N) of stations, the θ-S diagram along the section 113°E is enlarged in the inset

2 盐指混合

双扩散作用普遍存在于海洋中, 全球约44%的海洋发生双扩散现象, 其中全球30%海洋发生的双扩散类型为盐指(You, 2002)。特别是在亚热带海域,水体的特定垂向温盐结构更易形成盐指, 这主要是由于上层高温高盐的中央水团(central water)与其下层来自高纬的冷而淡的水团相互作用的结果, 例如亚热带大西洋及印度洋密度跃层区(Schmitt, 1981,2003; You, 2002; Inoueet al, 2008)。

2.1 盐指环境诊断

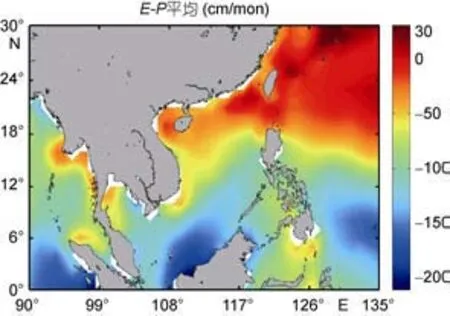

You(2002)将盐指形成的原因归纳为三种: 1, 海洋的蒸发量大于降雨量(中央水团); 2, 海洋环流造成的水团的影响, 例如: 北大西洋深层水(NADW)与绕极深层水(CDW); 3, 边缘海水注入的影响(地中海及红海等)。其中因素1为全球盐指形成的主要的原因。南海的纬度范围是4°—12°N, 为低纬热带地区非中央水团形成区域。中国南海海域30年平均蒸发减降雨量如图3所示。降水资料采用美国国家海洋大气局(NOAA)气候预报中心(CPC)根据雨量器资料、卫星资料和NCEP/NCAR 再分析资料等, 通过融合算法生成的全球逐月平均(CMAP)降水, 蒸发量是采用美国伍兹霍尔海洋研究所OAflux研究项目分析的海气通量数据, 时间从1979年1月到2008年7月, 空间分辨率2.5°×2.5°。由图3可见降雨量普遍大于蒸发量,表明在南海海域自身无法形成高温高盐的次表层水,即不满足盐指形成的因素1。另外, 南海没有大量的陆源径流及边缘水体注入的影响, 即不满足因素3。但由于亚热带的太平洋水通过吕宋海峡进入南海,衍生出高温高盐的次表层水。这样的垂向温盐结构可能为盐指生长提供必要的环境, 即可能有因素2的影响。国内已有学者在南海北部观测到有类似温盐台阶的结构(杨丽芬等, 2008), 因此要首先诊断该研究海域是否有盐指成长的环境。

图3 1979年1月到2008年7月南海平均蒸发减降雨量分布Fig.3 Contours of the annual-mean field of evaporation(E)minus precipitation(P) from January 1979 to July 2008

Turner(1973)指出双扩散的强弱可以用温度与盐度的梯度比值来衡量, 该比值称为稳定度比或密度比Rρ。密度比越接近1, 盐指越有可能生成。发生盐指不稳定的条件为:

Ruddick (1983)首次引用Turner角的诊断方法来判断盐指生长的强弱, 其表达式如方程(2)所示:

利用Turner角来诊断盐指的信号比用密度比更清晰且更容易界定和解释, 不易产生混淆。Turner角45°—90°为盐指发生区间, –45°—–90°为扩散对流发生区间(双扩散的别一种类型), –45°—45°为水体双稳定区间, 其他为水体不稳定区间。Turner角越接近90°越易于生成盐指, 越接近45°越不易生成盐指。You(2002)对Turner角的物理意义做了更仔细的阐述,将整个盐指发生区间(45°—90°)又分别用75°与60°进一步分为强、中、弱三个区间。Turner角与密度比的关系是Rρ=-tan(Tu+45), 即45°与90°分别对应的密度比为±∞和1。

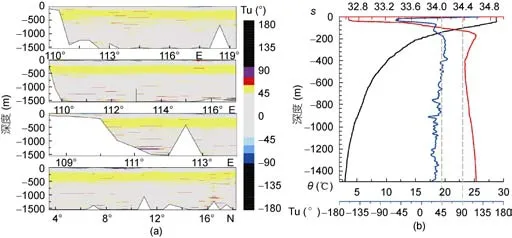

图4(a)为纬向18°N, 10°N, 6°N和径向113°E断面的Turner角分布, 可见在200—500m的密度跃层区均存在盐指形成的环境, 但其Turner角度都偏小。其垂向温、盐及Turner角的垂向廓线如图4(b)(117.4937°E, 17.9929°N), 可见在由次表层高温高盐水团到中层低温低盐水团过渡的区间, Turner角大于45°, 但都小于60°, 属于弱盐指发生区间(其他站点垂向廓线结构相似)。

图4 Turner角的观测断面分布及垂向廓线分布Fig.4 The distributions of the Turner angle along the sections and the profiles

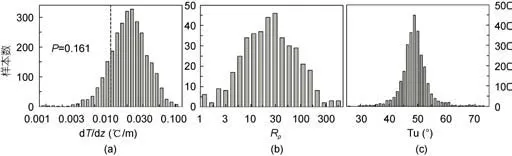

采用Schmitt(1981)的方法, 对发生盐指的相关水团的温盐图进行线性拟合, 可得到大尺度水团间的平均密度比。计算得到的南海次表层水团与南海中层水团之间的密度比为11.27, 即Turner角约为50°,远大于全球大洋中央水团的密度比平均值2.55。Schmitt(1981; 2003)对不同大洋的中央水团进行了分析得出, 在密度比大于1.7时或层结指数(Layer Index,即温度梯度小于0.01°C/m的概率)较小时(小于0.3),其温盐台阶结构便不明显。将所有观测水深在200至500m的数据在4m的间隔计算层结指数、密度比及Turner角。这三个表征盐指生成的强弱程度的指标统计如图5所示。层结指数为0.161, 明显小于0.3; 密度比主要集中在30左右, 远大于1.7; 而Turner角基本都分布在60°以下, 主要集中在48°。以上参数均表明, 盐指发育非常弱。而在该研究区域温、盐廓线证实有类似于台阶状的结构, 但其台阶特征很不明显(图6b)。

由以上分析可以看出, 在南海的中南部海域, 由于水团之间特定的温盐结构使得该海域存在盐指生成的环境, 但盐指诊断参量结果表明盐指发育非常弱, 和实际观测的温盐台阶结构不明显相一致。

2.2 盐指混合作用

既然南海存在盐指的形成环境, 那么盐指所起到的混合作用有多大呢?St. Laurent等(1999)指出即使在湍流混合发生的环境下, 盐指信号也可能被识别出来。如果能将盐指的信号清晰地识别出来, 就可以定量地评估盐指对混合的贡献。Schmitt(2003)和Inoue等(2007)指出盐指具有高的温度耗散率(χ)、高的混合效率(Γ)、低湍动能耗散率(ε)及低浮性雷诺数(Rε)等特征, 即“高χ,Γ; 低ε,Rε”, 而湍流则具有“高χ,ε,Rε; 低Γ”特征。

图5 表征盐指信号发生强弱的参数统计Fig.5 The distribution of the parameters characterizing the strength of the salt finger signal

图6 盐指发生区的剪切、温度、温度梯度、湍动能耗散率及温度耗散率廓线(113.5015°E, 9.9953°N)Fig.6 Typical profiles of shear, temperature, temperature gradient, turbulent kinetic energy dissipation rate and thermal dissipation rate in the finger-favorable region(113.5015°E, 9.9953°N)

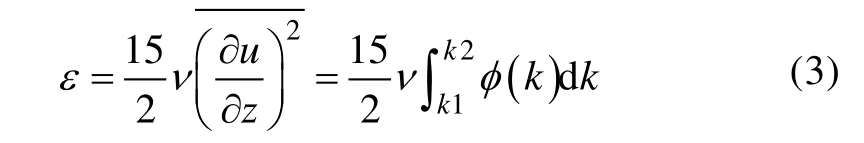

由于微结构剖面仪(TurboMap)可以获得高分辨率的流速剪切, 因此可直接通过速度剪切谱φ(k)积分的方法计算湍动能耗散率(Oakey, 1982; Wolket al,2002)。

其中,ν为运动黏性系数,k为垂向波数, 积分下限k1取1cpm, 积分上限k2为噪声影响的最大波数。

利用TurboMap的快速温度探头(FP07)可获得高分辨率的温度垂向剪切, 从而可积分温度垂向剪切谱ψ(k)计算温度耗散率(Oakey, 1982)。

其中,κθ为分子热扩散系数。

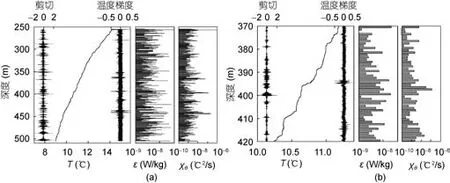

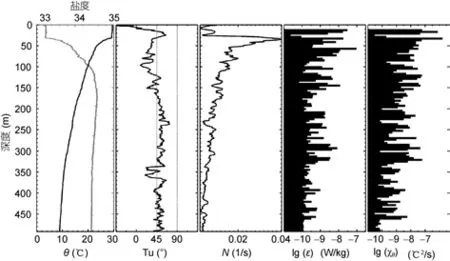

图6 为微结构剖面仪观测所得到的南海次表层水团与中层水团之间流速剪切、温度及温度梯度廓线,根据式(3)和(4)计算的动能耗散率及温度耗散率, 其中积分上限为仪器震荡噪声干扰的最大波数, 下限波数取1cpm, 平均间隔为4m。局部放大(图6b)可见位温有类似台阶状结构, 但并不明显。且从图6中可以看出, 湍动能耗散率及温度耗散率垂向变化较为均匀, 没有呈现出盐指混合为主导的水体环境的特征——温度耗散率在台阶界面处明显的极大值而在台阶混合区极小值交替出现的特征(Schmittet al, 2005)。

对于湍流的情况, 热、盐与密度的有效扩散系数认为是相同的, 即κT=κS=κρ。采用Osborn(1980)的模型来计算有效密度扩散系数为:

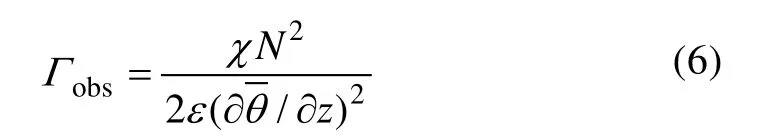

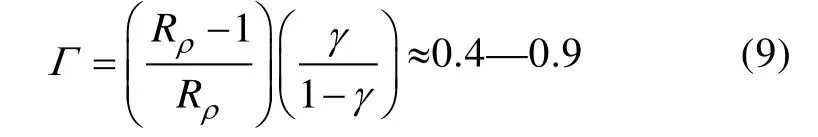

其中,N2为浮力频率的平方, 利用CTD获得。Γ为混合效率, 在湍流中Γ=Jb/ε(Jb为浮力通量), 即混合的能量一部分转化为势能, 另外的基本被耗散掉了,混合效率表征二者的能量之比。湍混合模型中一般取Rf为通量理查森数(Osborn, 1980;Schmitt, 2003; Inoueet al, 2007)。而实际水体的混合效率在得到ε后可以由观测获得, 即:

在有盐指发生的区域, 观测得到的耗散率为湍混合与盐指混合共同作用的结果。但由于盐指与湍流所造成的密度通量是相反的, 即盐指所造成的密度通量垂直向下, 而湍流所造成的密度通量垂直向上。所以观测得到的混合效率并不是湍流与盐指混合效率简单相加, 而表示为整个混合过程中所产生的净浮力通量和耗散量之比。对于盐指, 热、盐与密度的有效扩散系数是各不相同的(Schmitt, 2003)。

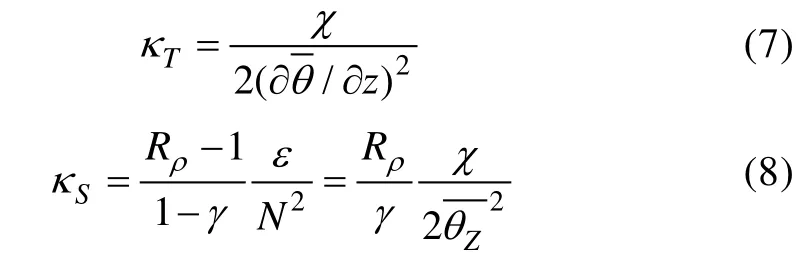

其中γ为浮力通量比, 即热通量与盐通量的比值:T',S',w'分别为温度、盐度与垂向速度的脉动。而参数化盐指的密度有效扩散系数时, 混合效率应为(St. Laurentet al, 1999):

但需要提到的是, 该混合效率是在密度比在1到10范围内得到的。

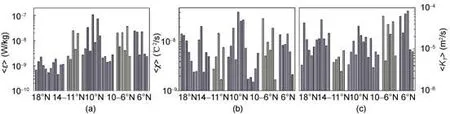

由式(3)、(4)和(7)可以求得湍动能耗散率、温度耗散率及有效热扩散系数。将其参量在200—500m水深进行平均后得到其按纬度的分布(图7)。18°N断面的动能耗散率明显小于其他地区, 约小一个量级,而温度耗散率及热有效扩散系数不同纬度间相差不大。即18ºN断面呈现出相对的“高χ; 低ε”特征, 而南海南部呈现出相对“高χ;ε”特征。

图7 南海不同纬度次表层水团与中层水团之间的平均动能, 温度耗散率及有效热扩散系数Fig.7 The average kinetic energy, thermal dissipation rate and effective thermal diffusivity between subsurface water and intermediate water of South China Sea

为进一步区别双扩散与湍流, 通常采用一个最为常用的参数, 即浮性雷诺数:

Ruddick等(1997)发现在101

由式(6)和(10)可分别求得南海次表层水团到南海中层水团间的混合效率和浮性雷诺数。由图7可知18°N断面与南海南部海域混合有明显的不同, 因此分别将全部数据、18°N断面和南海南部进行统计, 计算的这两个参数见图8。南海中部及南部整体混合效率小于湍流特征值0.2, 南海南部海域更明显小于0.2,而在18°N断面接近0.2, 略有偏小。在湍流环境中,混合效率0.2为Osborn(1980)模型中混合效率的上限,因此可知本文所研究的海域整体呈现为湍流的环境。南海中部及南部整体浮性雷诺数大于临界值20, 南海南部海域更明显大于20, 但18°N断面主要集中在小于20的区间内。因此可知18°N断面存在盐指的信号, 呈现出相对的“高Γ; 低Rε”特征, 而南海南部呈现出相对“低Γ; 高Rε”特征。其研究海域整体呈现出“低Γ; 高Rε”的湍流占主导的特征。

综上, 由计算得到的湍动能耗散率、温度耗散率、热有效扩散系数、混合效率及浮性雷诺数可知,18°N断面呈现出相对的“高χ,Γ; 低ε,Rε”特征, 而南海南部呈现出相对“高χ,ε,Rε; 低Γ”的特征, 即表明18°N度断面明显存在盐指信号, 其盐指的作用明显强于南海南部。但整体海域仍然呈现出“低Γ; 高Rε”的湍流占主导的特征。

3 跨越等密面混合特征

南海被普遍认为是混合比较强的边缘海, 很多学者已经发现了南海东北部吕宋海峡及北部陆架海域存在较强的混合耗散区(Laurent, 2008; Tianet al.,2009; Liuet al, 2012; Yanget al, 2014), 但南海中部及南部的混合特征鲜有研究。通过上文的分析可知, 南海18°N断面明显与南部海域的混合特征有所不同,需要进一步探究南海中部及南部上层混合的特征及可能造成混合的原因。

图9为整个航次观测的纬向18°N, 10°N, 6°N和径向113°E四个主要断面的湍动能耗散率及盐度廓线, 从图中可知18°N断面的耗散率由表层至中层500m左右均较弱, 相对10°N与6°N断面小一个量级。图10为整个航次观测的四个主要断面的温度耗散率及位温廓线, 从图中可知18°N断面的温度耗散率虽然与10°N和6°N断面的值相差不大, 但仍有偏小。由此可知, 18°N断面的混合明显弱于南部海域。

图8 南海次表层水团与中层水团之间的混合效率及浮性雷诺数统计, 从上至下分别是南海所有测站、18°N断面测站及18°N以南测站Fig.8 The distribution of the mixing efficiency and the buoyancy Reynolds number Rε between subsurface water and intermediate water of South China Sea. The upper panel represents those of the all stations, middle panel for those of the station at18°N section, and the lower panel for those of the station south of the 18°N section.

图9 南海纬向18°N, 10°N, 6°N和径向113ºE断面观测的动能耗散率廓线(彩色)及盐度廓线(黑线)Fig.9 Turbulent kinetic energy dissipation across section of 18°N, 10°N, 6°N and 113°E in the South China Sea, respectively (color lines). The salinity profiles at each station are plotted in black lines

为进一步探究其混合特征, 分别选取18°N及10°N断面中部的两个深水站位进行比较。将这两个站位有微结构观测深度以内的温度、盐度、Turner角、浮性频率、动能耗散率及温度耗散率廓线绘于图11(115.9988°E, 18.0063°N)和图12(114.5010°E,10.1165°N)。由图7a、图9和图11可知18°N断面强的混合主要位于上部混合层, 而混合层以下随着深度的增加而减小, 但平均约为10–9W/kg量级。由图7a、图9和图12可知南部混合层依然是强的混合区,混合层以下混合虽然略有下降但仍然较强, 明显不同于18°N断面。南海南部500m以浅全水柱均呈现出较强的混合, 平均约为10–8W/kg量级。

图10 南海纬向18°N, 10°N, 6°N和径向113°E断面观测的温度耗散率廓线(彩色)及位温廓线(黑线)Fig.10 Temperature dissipation rate across the section of 18°N, 10°N, 6°N and 113°E in the South China Sea, respectively (color lines).The potential temperature profiles at each station are plotted in black lines

图11 南海18°N上层500m以浅的温度、盐度、Turner角、浮性频率、动能耗散率及温度耗散率廓线(115.9988°E, 18.0063°N)Fig.11 Characteristic profiles of temperature, salinity, Turner angle, buoyancy frequency, kinetic energy dissipation rate and thermal dissipation rate of the lower 500m at 18°N section(115.9988°E, 18.0063°N)

由浮性频率N可知从南海次表层水团至南海中层水团, 18°N处的层结强于10°N, 因此18ºN的盐指生成强度应该大于10°N(图11, 12)。由Turner角可确定有盐指生成的环境的深度范围, 而在该深度范围内10°N的混合却明显强于18°N, 盐指所造成的混合并不能影响背景湍流混合的特征。那么南海南部的强湍流混合是什么原因造成的呢?

近年来, 很多学者发现在粗糙地形处, 局地跨越等密面混合率往往大于10–5m2/s的量级, 甚至是海洋内部混合的100—1000倍, 例如海山, 洋脊, 海盆间通道等(Polzinet al, 1997; Tianet al, 2009)。而从图9和图10的地形上看, 18°N断面主要位于海盆区, 而南部的站位地形较浅且较为粗糙复杂。南海南部较强的混合很可能是由于内潮波与局地地形相互作用造成内波破碎而产生的。由Jan等(2007)和Shang等(2014)通过温盐数据、正压潮流和地形数据计算的整个南海的内潮强迫项分布可知, 在吕宋海峡、西沙群岛及南沙群岛海域均是内潮的多发海域。由于这些地形复杂且变化较快, 也是内潮能量耗散强的区域(Laurent, 2008; Tianet al, 2009; Liuet al, 2012)。

图12 南海10°N上层500m以浅的温度、盐度、Turner角、浮性频率、动能耗散率及温度耗散率廓线(114.5010°E, 10.1165°N)Fig.12 Characteristic profiles of temperature, salinity, Turner angle, buoyancy frequency, kinetic energy dissipation rate and thermal dissipation rate of the lower 500m at 10°N section(114.5010°E, 10.1165°N)

综上, 南海中部及南海上层混合的特征表现为,18°N断面的中部海域整个上层海洋平均耗散率约10–10—10–9W/kg的量级, 而南海南部海域混合率可达到10–8W/kg的量级, 18°N整体弱于南海南部海域。南海南部的上层海洋500m以浅全水柱均呈现出较强的混合耗散, 随深度的增加基本没有减弱的特征。结合地形及南海内潮强迫项分布推测, 南海南部较强的混合可能是由于内潮波在南部较浅且复杂的地形作用下的破碎造成的。

4 结论

南海次表层高温高盐水团和南海中层低温低盐水团的特殊温盐结构, 导致南海存在生成盐指的环境。通过计算层结指数、密度比及Turner角诊断指数, 发现盐指发育较弱, 从温盐廓线上也没有发现明显的温盐台阶结构。相对于南海南部海域, 18°N断面水体呈现出“高χ,Γ; 低ε,Rε”特征, 而南海南部呈现出相对“高χ,ε,Rε; 低Γ”的特征, 表明18°N断面处盐指的作用强于南海南部。从湍流及盐指对混合的贡献来看, 盐指所造成的混合作用非常有限, 南海中部及南部的上层混合还是以湍流混合为主导。从上层水体的混合特征来看, 呈现出北部弱(18°N断面)、南部强的特征。其垂向结构上看, 18°N断面表层混合较强、次表层及中层较弱, 而南部的断面呈现出500m以浅全水柱混合均较强的特征。结合南海地形及南海内潮强迫项分布, 可推测南部较强的混合可能是由于内潮与地形相互作用造成的。

杨丽芬, 田纪伟, 谢玲玲, 2008. 南海北部陆坡区混合过程观测. 海洋科学, 32(12): 10—16

Inoue R, Kunze E, St Laurent Let al, 2008. Evaluating salt-fingering theories. Journal of Marine Research, 66(4):413—440

Inoue R, Yamazaki H, Wolk Fet al, 2007. An estimation of buoyancy flux for a mixture of turbulence and double diffusion. Journal of Physical Oceanography, 37(3): 611—624

Jan S, Chern C S, Wang Jet al, 2007. Generation of diurnal K1 internal tide in the Luzon Strait and its influence on surface tide in the South China Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans, 112(C6): C06019

Johnson G C, Kearney K A, 2009. Ocean climate change fingerprints attenuated by salt fingering? Geophysical Research Letters, 36(21), L21603

Lambert Jr R B, Sturges W, 1977. A thermohaline staircase and vertical mixing in the thermocline. Deep Sea Research,24(3): 211—222

Laurent L S, Schmitt R W, 1999. The contribution of salt fingers to vertical mixing in the north Atlantic tracer release experiment. Journal of Physical Oceanography, 29(7): 1404—1424

Laurent L S, 2008. Turbulent dissipation on the margins of the South China Sea. Geophysical Research Letters, 35(23),L23615

Liu Z, Lozovatsky I, 2012. Upper pycnocline turbulence in the northern South China Sea. Chinese Science Bulletin, 57(18):2302—2306

MacKinnon J, Gregg M, 2003. Mixing on the late-summer New England Shelf-solibores, shear, and stratification. Journal of Physical Oceanography, 33(7): 1476—1492

Munk W, Wunsch C, 1998. Abyssal recipes II: energetics of tidal and wind mixing. Deep-Sea Research Part I, 45(12): 1977—2010

Oakey N, 1982. Determination of the rate of dissipation of turbulent energy from simultaneous temperature and velocity shear microstructure measurements. Journal of Physical Oceanography, 12(3): 256—271

Osborn T, 1980. Estimates of the local rate of vertical diffusion from dissipation measurements. Journal of Physical Oceanography, 10(1): 83—89

Polzin K, Toole J, Ledwell Jet al, 1997. Spatial variability of turbulent mixing in the abyssal ocean. Science, 276(5309):93—96

Rahmstorf S, 2003. Thermohaline circulation: The current climate. Nature, 421(6924): 699—699

Ruddick B, 1983. A practical indicator of the stability of the water column to double-diffusive activity. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 30(10):1105—1107

Ruddick B, Walsh D, Oakey N, 1997. Variations in apparent mixing efficiency in the North Atlantic Central Water.Journal of Physical Oceanography, 27(12): 2589—2605

Schmitt R W, 1981. Form of the temperature-salinity relationship in the central water: Evidence for double-diffusive mixing.Journal of Physical Oceanography, 11(7): 1015—1026

Schmitt R W, 2003. Observational and laboratory insights into salt finger convection. Progress in oceanography, 56(3):419—433

Schmitt R W, Ledwell J, Montgomery Eet al, 2005. Enhanced diapycnal mixing by salt fingers in the thermocline of the tropical Atlantic. Science, 308(5722): 685—688

Shang X D, Liu Q, Xie X Het al, 2014. Source and seasonal variability of internal tides in the southern South China Sea.Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Reseach Papers,submitted

Tian J, Yang Q, Zhao W, 2009. Enhanced diapycnal mixing in the South China Sea. Journal of Physical Oceanography, 39(12):3191—3203

Turner J S, 1973. Buoyancy effects in fluids. Cambridge:Cambridge University Press, 367

Wolk F, Yamazaki H, Seuront Let al, 2002. A new free-fall profiler for measuring biophysical microstructure. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 19(5): 780—793

Yamazaki H, 1990. Stratified turbulence near a critical dissipation rate. Journal of Physical Oceanography, 20(10): 1583—1598

Yang Q, Tian J, Zhao Wet al, 2014. Observations of turbulence on the shelf and slope of northern South China Sea. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 87: 43—52

You Y, 2002. A global ocean climatological atlas of the Turner angle: implications for double-diffusion and water-mass structure. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 49(11): 2075—2093