鄂尔多斯盆地吴起地区上三叠统长2油层组有利储层分布及控制因素分析*

2014-03-19方朝刚周效华王升阳李凤杰南京地质矿产研究所南京006中煤平朔集团有限公司朔州06006

方朝刚,周效华,王升阳,李凤杰( 南京地质矿产研究所,南京 006) ( 中煤平朔集团有限公司,朔州 06006)

(3 成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059)

鄂尔多斯盆地位于我国西北部,总面积约25×104km2,油气资源与矿产资源十分丰富,是我国重要的能源宝库[1-4]。按沉积旋回延长组自上而下可分为10个油层组(长1至长10),其沉积特征反映了湖盆形成、发展和消亡的演化全过程。延长组从长10亚期开始围绕湖盆中心发育一系列环带状三角洲群体,长9、长7、长4+5亚期是湖盆演化中的三大湖侵期,相应发育3套重要烃源岩[5-7],尤其是长7亚期,湖平面达到鼎盛期,沉积了盆地中生界最好的烃源岩[5-8]。长2亚期为湖退期沉积,湖盆水位变浅,面积收缩,湖盆边缘发育的三角洲连成一片,形成逐步向湖盆中心推进三角洲沉积体系。前人对研究区长2油层组储集层未作过系统研究,只是对其周边地区的长2 油层组储层特征做过一些研究[9-14]。

近年来随着勘探开发的进一步深入,研究区在该时期储集性能的研究越来越受到重视,因此对于研究区长2油层组优质储集层的分布及控制因素的认识显得尤为重要。长2油层组在纵向上表现为具明显的旋回性地层。本文采用电性特征标志、沉积旋回和岩性厚度对比等综合方法,结合研究区实际情况分为3个油层段,6个油层亚段。长2 油层组埋藏深度为1085~1900m,由于盆地沉降作用的长期影响,地层原始孔隙度在受到地层压力的挤压和成岩作用的改造的双重作用下而变小。

1 沉积微相及其特征

吴起地区位于鄂尔多斯盆中西部,受控于中部一级构造单元陕北斜坡(图1)。结合长2油层组沉积时期盆地抬升,湖盆面积缩小的沉积背景,在对研究区200余口探井剖面资料(包括测井综合图、试油资料图和分层数据表等)详细分析及部分取芯井段岩心记录与观察的基础上,通过对岩石学特征、古生物、沉积构造、测井资料解释及分析化验等资料进行综合分析,以相标志和沉积特征的识别为主要依据,认为研究区长2 油层组主要为三角洲平原亚相沉积,进一步可细分为分流河道微相、天然堤微相、决口扇微相和分流间洼地微相。

1.1 分流河道微相

研究区内分流河道以北东方向流动为主,沉积物以灰白色细-中砂岩、灰白色细砂岩夹灰黑色泥岩为主,普遍发育块状层理(图2-a)、板状交错层理、平行层理(图2-b),底冲刷构造(图2-c),在冲刷面上常有泥砾等滞留充填沉积,厚度变化较大,最厚可达50m,最薄5m。测井曲线具有箱型、齿化钟形、齿化箱型-钟形、叠加钟形等组合形态(图3),反映河流受季节流量的影响,引起粗细不同的变化或间歇性沉积的叠加特征。

图1 鄂尔多斯盆地吴起研究区位置和主要井位分布图Fig.1 Location of the studied Wuqi area,Ordos basin and distribution of the main wells

图2 鄂尔多斯盆地吴起地区上三叠统延长组长2油层组沉积构造(岩芯照片)Fig.2 Sedimentary structures of the Chang 2oil-bearing beds of upper Triassic Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos basin(photos of bore cores)

图3 鄂尔多斯盆地吴起地区G48井上三叠统延长组长2油层组综合柱状图Fig.3 Comprehensive column of sedimentary facies of the Chang 2oil-bearing beds of upper Triassic Yangchang Formation for the well G 48in Wuqi area,Ordos basion

1.2 天然堤微相

位于分流河道两侧的边部,向河道一侧较陡,向外一侧较缓,为洪水期携带泥砂的洪水漫出淤积而成。沉积物较细,以细砂、粉砂和泥质沉积为主,发育小型交错层理、沙纹层理(图2-d)和水平层理(图2-e),并可见植物碎片和生物潜穴构造。测井曲线上表现为低幅的平直或微齿化的曲线(图3)。大河道的天然堤厚度一般小于10m,小河道天然堤厚度一般小于5m。

1.3 决口扇微相

洪水期河水冲决天然堤,部分水流由决口处流向河漫滩,砂、泥质在决口处形成的扇状沉积体,位于河床外侧,与天然堤共生。其沉积物主要为细砂岩、粉砂岩,粒度比天然堤沉积物稍粗。具有小型交错层理、波状层理和水平层理,冲刷充填构造常见(图2-f)。测井曲线上表现为平直曲线背景中出现的指状或齿状指状曲线(图3)。

1.4 分流河道间洼地微相

分流河道间洼地为洪水漫溢天然堤在分支河道间的沉积,岩性为泥岩、粉砂质泥岩夹薄层粉、细砂岩。可见水平层理、波状层理、沙纹层理。自然电位曲线形态呈现低幅齿化或近平直基线(图3)。

2 储集层特征

2.1 岩石类型

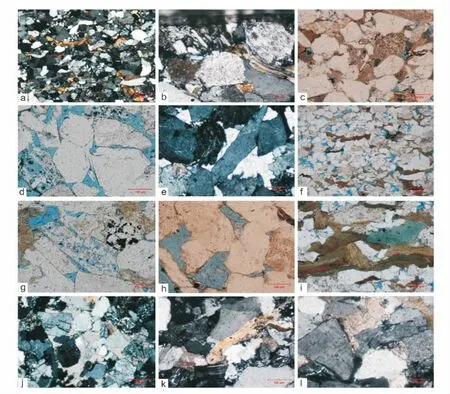

吴起地区长2油层组储集层的岩石学特征以灰白色、浅灰色长石岩屑砂岩为主,其次发育岩屑长石砂岩和长石砂岩,含少量的岩屑砂岩(图4)。砂岩粒度以中粒、细-中粒为主,多呈次圆-次棱角状,分选性中等,具有颗粒支撑和孔隙式胶结为主的特点。水动力相对较强,杂基含量相对较少,原始粒间孔较发育,是形成该区储集层以发育粒间孔为主的孔隙特征的物质基础,主要表现为矿物成熟度低,结构成熟度中等,这与物源区母岩特征、风化程度较低和搬运距离较近有关。

图4 鄂尔多斯盆地吴起地区长2油层组砂岩分类图[15]Fig.4 Classification of sandstones of the Chang 2oilbearing beds of Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos basin

吴起地区长2 油层组砂岩组分中石英含量27.2%~36.3%,平均31.3%,表面洁净,以正常消光为主,部分石英有次生加大现象;长石含量为31.2%~49.8%,平均43.5%,以钾长石为主,斜长石次之(图6-a);岩屑含量10.3%~25.5%,平均17.9%,岩屑成分主要为高级变质岩、石英岩、片岩、板岩、千枚岩、变质砂岩为主,岩浆岩(图4-b)、隐晶岩等火成岩屑次之(图6-b)。

2.2 填隙物特征

吴起地区长2 油层组填隙物含量为6.2%~11.5%,平均含量8.86%,填隙物主要为粘土质杂基,其次为灰泥杂基和碳酸盐胶结物。粘土质中可见杂基重结晶(图6-c)和自生的高岭石、自生和蚀变绿泥石,此外局部层段可见含量2%~10%的硅质胶结物形成石英的次生加大(图6-d),偶见2%的铁质填隙物和5%的浊沸石胶结物(图6-e)。

2.3 储集层孔隙结构特征

通过对吴起地区长2油层组岩石薄片和铸体薄片进行观察,认为储集层砂岩孔隙类型有残余粒间孔(图6-f)(包括粒间溶孔)、长石溶孔、岩屑溶孔(图6-g)、杂基溶孔、晶间孔等。其中粒间孔、长石溶孔是其最主要储集空间,分别占孔隙的52%和30%。此外,杂基溶孔、岩屑溶孔也有分布,分别为1.7%和8.3%,但由于孔隙较小,连通性较差,对储集层影响不大。面孔率一般为3.8%~6.8%,平均面孔率约5%,平均孔径为27 μm,平均喉道直径为0.57μm。

2.4 储集层毛管压力特征

据吴起地区长2油层组储集层4个样品的统计结果,孔隙结构在纵向上表现较好。排驱压力范围值为(0.0121~1.3936)MPa,均值0.1236 MPa;中值压力(0.3756~23.27)MPa,均值3.9854 MPa;喉道中值半径(0.0611~0.7094)μm,均值0.3234 μm;分选系数1.2378~3.103,均值1.9233,分选性中等;歪度系数-0.2556~1.9561,均值0.8310,总体表现为负偏;孔隙结构的分选中等,喉道分布略显粗歪度为主,排驱压力总体较低,最大进汞饱和度较高(图5)。

图5 鄂尔多斯盆地吴起地区长2油层组进汞曲线图Fig.5 Intrusive mercury curves of the Chang 2 oil-bearingbeds of Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos basin

2.5 储集层物性特征

据吴起地区长2油层组储集层560块样品的统计结果,长2油层组储集层物性中等。统计结果显示孔隙度值集中在12%~14%,占总统计样本的85.3%。地层最大孔隙度值为24.65%,最小孔隙度值为2.52%,目前技术下孔隙度6%以下,渗透率0.07以下的储集层难以开采,作为无效储集层,不参与统计,有效储集层平均孔隙度为13.45%,可见长2油层组储集层的孔隙性较好。其渗透率值主要集中在(1~6)×10-3μm2以下,占总统计样本的75.4%。长2油层组地层整体渗透率较低,最大渗透率值为36.69×10-3μm2。长2油层组地层的平均渗透率值为5.33×10-3μm2。根据2005年4月颁布的石油天然气储量计算的规范,碎屑岩油藏孔隙度在10%~15%之间为低孔,其渗透率在(5~50)mD 之间为低渗,故研究区长2油层组为典型的低孔低渗油藏。其各个小层孔隙度和渗透率的平均值变化不大(图7),对长,长,长,长,长,长23六个小层统计结果发现,长的储集物性最好,各个小层间的储集层非均质性弱。

图6 鄂尔多斯盆地吴起地区长2油层组胶结物类型、孔隙类型及成岩作用对储层的影响(薄片照片)Fig.6 Influences of cement types,porosity types and diagenesis of the Chang 2oil-bearing bed of Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos basin(photos of thin sections)

图7 鄂尔多斯盆地吴起地区长2各油层亚段孔隙度和渗透率对比图Fig.7 Correlation diagrams of porosity and permeability of the Chang 2sub-oil-bearing bed of Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos Basion

3 优质储集层控制因素

沉积相从平面展布上控制着储集层物性的分布特点,是其储集层物性的控制基础,如三角洲平原亚相中的分流河道微相是储集层发育的有利相带,但要形成优质有效储集层,它还受成岩作用等因素影响[16]。

3.1 沉积微相对储集性的影响

油气的聚集与沉积相的展布规律有密切关系,沉积砂体主体部位往往是油气聚集的有利地带。三角洲平原亚相是吴起地区长2油层组储集层的主要沉积环境,由于水动力强,颗粒的分选性和磨圆度好,原始粒间孔隙发育,易形成有利储集层。吴起地区长2油层组水下分流河道砂体面孔率大于9%,有的甚至能达到20%(如G48井)。而三角洲平原亚相的分流间洼地微相、天然堤微相和决口扇微相由于水动力不足,黏土矿物含量高,连通性差,不易形成良好的储集空间。这一特征表明,沉积微相对于储集层的孔隙度和渗透率具有明显的控制作用,是形成储集层的重要基础。

3.2 成岩作用

储集层的分布受控于沉积,但有效的优质储集体,往往要看后期成岩作用对储集性能的改造。通过对取芯井的薄片分析,长2油层组储集层经历了多种后期成岩作用,对储集层具有建设性的成岩作用有早期绿泥石胶结抗压实作用、溶蚀作用和长石交代形成自生高岭石的作用,而破坏性的作用主要为压实作用、成岩早期的方解石连晶或嵌晶的胶结作用和石英的次生加大作用,其次为压溶作用、成岩晚期的胶结作用、方解石交代黑云母和自生矿物的形成作用。

3.2.1 建设性成岩作用

(1)成岩早期绿泥石胶结作用

早期绿泥石胶结作用(图6-h)对储集层的孔隙有特殊的影响,虽然其形成可以减少原生孔隙的空间,但形成的包膜厚度很小,对原生孔隙破坏很有限。相反,由于这种包膜可以阻止石英次生加大的形成,从而阻止了原生粒间孔的充填;有效增加了颗粒的抗压强度,阻止了岩石因进一步压实作用造成的原生粒间孔的减小;有效保护了长石等颗粒粒内溶孔(包括铸模孔)被压实和后期充填作用的破坏,早期绿泥石胶结作用的存在对于储集层孔隙具有建设性作用[17]。

(2)溶蚀作用

通过对吴起地区长2油层组储集层砂体的铸体薄片观察发现,溶蚀作用主要表现有碎屑颗粒的溶蚀和填隙物的溶蚀两种。由于吴起地区长2油层组储集层在大气水和富含有机酸的地下水的共同作用下,长石溶孔、粒间溶孔这两种空隙特别发育,占总空隙的80%,为储集层提供了大量的储集空间。在晚成岩期有机酸溶蚀作用下,溶蚀作用可为储集层提供7%~8%的次生孔隙。

(3)交代作用

吴起地区长2油层组储集层建设性交代作用主要变现为两个方面,一是黑云母的绿泥石化(图6-i),它为绿泥石包膜的形成提供了大量的物质来源;二是长石的高岭石化,长石被高岭石交代形成自生高岭石过程中,由于高岭石体积小于被交代的长石体积,形成发育的晶间孔而使总孔隙度增加。因此,这两方面都对储集层储集性能具有建设性作用。

3.2.2 破坏性成岩作用

(1)压实和压溶作用

由于吴起地区长2油层组的储集层中主要的储集空间为(残余)原生粒间孔,因此压实作用的强弱对原生粒间孔保存的多少有重要影响。研究发现,压实作用可以造成原生孔隙的损失达到30%左右。在研究区压溶作用主要表现为颗粒的凹凸和缝合线状接触、石英的溶蚀和次生加大而形成,由于薄片中这两种现象均不太发育,因此压溶作用对研究区储集层的破坏较有限。

(2)胶结作用

无论是何种物质的胶结,均表现为孔隙之间物质的充填,因此对孔隙均有不同程度的减少作用。在研究区的储集层中,成岩早期的方解石连晶或嵌晶的胶结作用(图6-j)对孔隙度的减小较为明显,其次为石英的次生加大作用,两者可造成孔隙度减少10%左右。而成岩晚期的含铁碳酸盐矿物、自生粘土矿物、浊沸石,自生石英的沉淀由于发育有限,因此对孔隙的减少也有限。

(3)交代作用

吴起地区长2油层组储集层破坏性的交代作用主要变现为两个方面,一个是黑云母的钙化(图6-k);另外一个是长石的钙化(图6-l),两者在成岩过程中由于发生方解石交代,碳酸盐矿物在后期不易发育溶蚀,对孔隙发育不利,因此这两方面都对储集层储集性能具有破坏性作用。

4 油层特征与优质储集层分布规律

4.1 油层特征

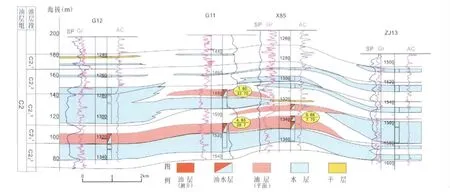

吴起地区长2油层组油藏主要分布于分流河道砂体带上,已经建产的油田以中部红柳沟地区为例(图1),该地区油层主要分布于北东向分流河道砂体带上。以G12井-ZJ13井油藏剖面为例(图8),测井解释油气显示层位2层,包括长油层亚段G11井,油水层1层3.8m,并在G11井获得油1.60t/d、水33.70t/d的试油。长油层亚段的G11井油水层1层4.2m,试油为油4.93t/d、水28.70t/d,X85井油水层3 层10.2m,试油为油0.68t/d、水7.90t/d。该剖面油藏位于起伏构造的鼻隆位置,油层沿分流河道砂体呈长条状分布,横向连通性好,砂体厚度10~15m,油藏受底水的驱动作用明显。

4.2 优质储集层分布规律

吴起地区长2油层组位于盆地的中西部,发育曲流河三角洲平原亚相,该亚相中主要发育分流河道、分流间洼地、天然堤和决口扇4种微相。三角洲平原亚相的分流河道砂体是主要的储集层砂体。优质储集层的储集空间主要为粒间孔和粒内溶孔,孔候组合为粗孔或中孔-细孔。形成优质储集层必须满足以下3个条件:(1)分流河道微相主体砂体;(2)压实作用和胶结作用较弱,绿泥石薄膜较发育,保护孔隙,增加抗压能力,对孔隙起破坏性作用的碳酸盐胶结物不发育;(3)不稳定的长石颗粒和一些岩屑组分发生溶蚀,发育次生孔隙。

图8 鄂尔多斯盆地吴起地区G48井-ZJ13井长2油层组油藏剖面图Fig.8 Oil reservoir profile from Well G48to ZJ13of the Chang 2interval of Yanchang Formation in Wuqi area,Ordos Basion

5 结 论

鄂尔多斯盆地吴起地区上三叠统延长组长2油层组储集层为典型的低孔低渗砂体,发育三角洲平原亚相。储集层类型以长石岩屑砂岩为主,填隙物以杂基为主,其中普遍发育的粘土质是导致研究区低孔低渗的原因之一。该储集层平均孔隙度为13.45%,平均渗透率为5.33×10-3μm2,通过对长2油层组各个小段的统计分析发现,长的储集物性最好,主要孔隙类型为残余粒间孔和粒内溶孔,储集层非均质性弱,毛管排驱压力总体较低。低孔低渗背景下相对优质储集层的发育特征主要受到沉积相和后期成岩作用的影响。沉积作用中的沉积相在研究区的平面展布是控制储层砂体和物性的基础,而如果要进一步圈定优质储集层的范围,一般取决于后期成岩作用对研究区储层的改造程度。

[1]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,73-74,86-88.

[2]任纪舜.中国油气勘探和开发战略[A].中国石油论坛—21世纪中国石油天然气资源战略研讨会论文[C].北京:石油工业出版社,2000.

[3]田在艺,张庆春.中国含油气沉积盆地论[M].北京:石油工业出版社,1996.

[4]赵重远,刘池洋.华北克拉通中新生代区域地质构造及含油气盆地的形成和演化[M].西北大学出版社,1990,10-21.

[5]张文正,杨华,李善鹏.鄂尔多斯盆地长91湖相优质烃源岩成藏意义[J].石油勘探与开发,2008,354(5):557-562.

[6]周进高,姚根顺,邓红婴,等.鄂尔多斯盆地延长组长9油层组勘探潜力分析[J].石油勘探与开发,2008,35(3):289-293.

[7]张润合,郑兴平,徐献高,等.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组四、五段泥岩生烃潜力评价[J].西安石油学院学报:自然科学版,2003,18(2):10-13.

[8]杨华,张文正.论鄂尔多斯盆地长7段优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用:地质地球化学特征[J].地球化学,2005,34(2):147-154.

[9]金祥纯.陕北油区丰富川油田长2油层油气成藏规律研究[J].特种油气藏,2007,14(1):45-48.

[10]李杰,王凤琴,冷丹凤,等.青平川油田延长组长2沉积微相与油气分布[J].西安石油大学学报:自然科学版,2010,25(2):34-38.

[11]赵虹,党犇,姚泾利,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组长2低阻油层成因机理[J].石油实验地质,2009,31(6):588-592.

[12]臧成广,文志刚,刁帆,等.胡尖山油田三叠系延长组长21储层特征及控制因素[J].复杂油气藏,2012,4(4):10-13.

[13]朱世全,黄思静,姚鹏,等.姬塬地区上三叠统长2油层组高岭石胶结与储层评价[J].沉积与特提斯地质,2006,26(001):88-91.

[14]刘晓娟,林艳波,范正平.鄂尔多斯盆地姬塬地区长2油层组成岩作用研究[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(5):857-862.

[15]曾允孚,夏文杰.沉积岩石学[M].北京:地质出版社,1986:190-199.

[16]朱如凯,赵霞,刘柳红,等.四川盆地须家河组沉积体系与有利储集层分布[J].石油勘探与开发,2009,36(1):46-56.

[17]黄思静,谢连文,张萌,等.中国三叠系陆相砂岩中自生绿泥石的形成机制及其与储层孔隙保存的关系[J].成都理工大学学报(自然科学版),2004,31(3):273-281.