柳赞北区中低渗油藏CO2驱技术研究与应用

2014-03-18曹亚明郑家朋李晨毓

曹亚明,郑家朋,李晨毓

付治军,孙桂玲,孙蓉 (中石油冀东油田分公司钻采工艺研究院,河北唐山063000)

CO2驱在美国、加拿大等国家已经成为一项重要且成熟的提高原油采收率的方法[1~3],其中美国是CO2驱发展最快的国家,自20世纪80年代以来,CO2驱项目已遍布13个州和墨西哥湾。CO2驱油技术具有成功率高、风险低的特点,成为三次采油技术中最具潜力的提高采收率方法之一[4,5]。国内的CO2驱油技术起步较晚,但这项技术矿场应用成本相对较低,提高采收率幅度大,仍具有很大的吸引力,先后在大庆、胜利、江苏、吉林等油田开展了室内研究和矿场试验[6]。冀东油田中、深层油藏储层物性差,水驱油效率低;部分区块注水压力高,存在注不进水的问题,依靠天然能量开发,采收率低;为提高中、深层油藏采收率,在柳赞北区断层根部,实施了CO2驱先导性试验,取得了良好效果。

1 试验区概况

试验区位于柳赞油田北部,靠近断层根部,是柏各庄断层下降盘断鼻构造带的一部分,地层倾角较大,接近35~45°,属层状断块构造岩性油藏。区块主要发育沙河街组三段3亚段 (Es33)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ油组,其中Ⅳ油组2层作为试验区目的层,平均孔隙度19.5%,平均渗透率381mD;试验区综合含水率29.9%,累计采油3.16×104t,地质储量采油速度2.6%,地质储量采出程度9.14%。

试验区油井投入生产后,长期处于弹性开采,地层能量严重不足,油井平均日产液低于10t,油层中部深度为2500m,平均动液面在2000m左右,注水开发后,因储层物性差,水敏性强,注水困难,试验区注水井水驱动用程度仅为36.32%,动用程度较低。

2 CO2驱物理模拟研究

混相驱物模装置引进美国RUSKA公司的装置。所用的地层原油样品是用LB1-15-20井地面油/气样品在室内配制成的柳北地层油;CO2注入气样品购自北京分析仪器厂,纯度为99.95%;地层水和注入水样品均取自油田现场。

图1 柳北区不同压力下注CO2驱油试验

图2 柳北区注CO2最小混相压力试验

试验结果如图1、2所示,在各个试验压力下原油采收率随着时间增加呈线性增加趋势,达到气窜后,增加幅度急剧下降,原油采收率趋于稳定。通过原油的最终采收率随压力的变化,分别做非混相和混相时的直线,两条直线的交点所对应的压力即为在该油藏温度下注CO2时的最小混相压力,约为28.18MPa。目前试验区地层压力21.8MPa,达不到混相条件,但随着注气量不断增加,地层压力不断提高,近井地带能够达到混相。

3 方案优化设计

3.1 地质模型建立

选择柳赞北区断层根部油藏作为试验区,进行数模计算分析,模拟区面积0.62km2,地质储量193.2×104t,模拟层选取Ⅳ油组2层下6个小层,建立模型网格数为25×15×5=303666,如图3所示。模拟区边水不活跃,以人工注水为主。在模拟地层储量与动态历史拟合的基础上,按照目前井网和工作制度预测水驱采收率为24.54%.

根据注气方案的初选结果,进行CO2驱、水气交替驱 (HWAG)开发调整方案的数值模拟研究,开展适应性分析,优选最佳的驱替方案。

3.2 单井合理日注量

柳北油藏注采井距不到200m,平均为130m,注气量过大,容易气窜;若注入量太低,地层能量补充太慢,单井产量提高困难;注入量低,地层压力起不来,(近)混相驱难以实现,通过研究不同注入量对应油井产油量和地层压力的变化,来确定最佳注入量。

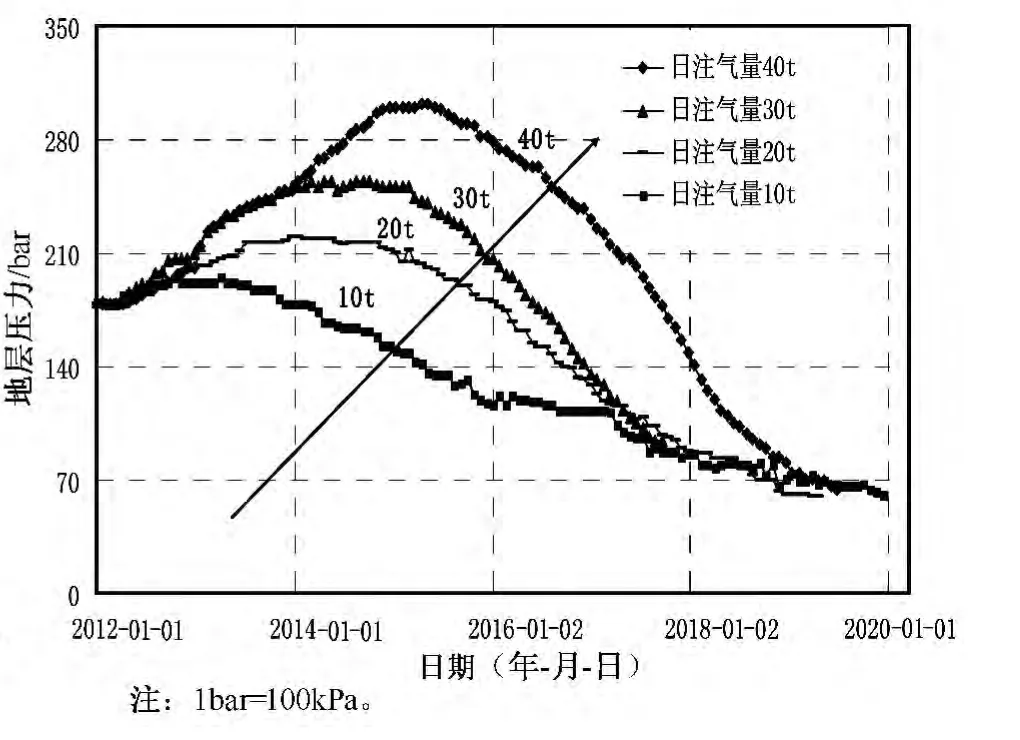

试验结果表明,单井日注气在10~20t时的产量曲线差别不大 (图4),当日注量达到30t后产量增加10t,产量曲线明显高于日注量20t的情形,并且日注30t和40t的产量曲线接近重合;从地层压力变化情况 (图5)看,单井日注气在30t以上时,地层压力能够升高6MPa,增幅明显,能够实现近混相驱,这是日注气30t产量较20t时明显提高的原因。综上所述,建议单井日注CO2量应高于30t,以实现近混相驱。

图3 柳北试验区地质模型

图4 不同注气量下的产油量情况

图5 不同注气量下的地层压力变化

3.3 注气方式研究

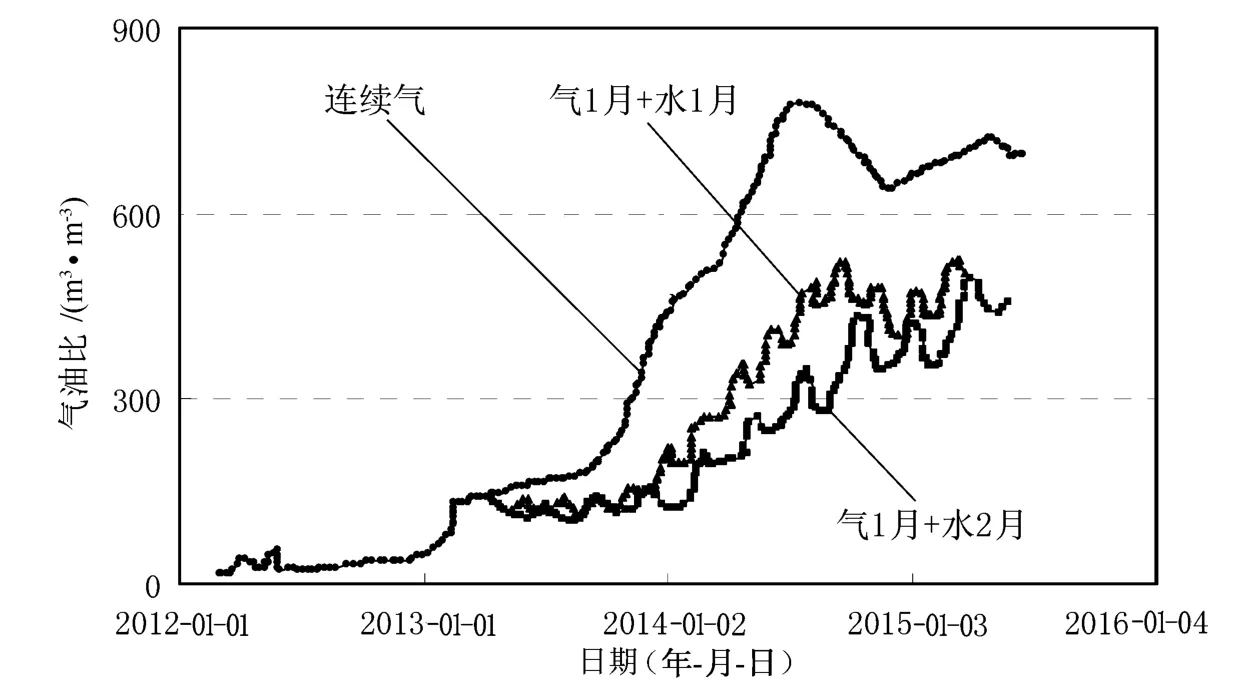

研究了连续气驱和水气交替驱2种注入方式,连续注气的气油比升高快,水气交替能控制流度比,抑制气窜,扩大波及体积,并能大幅度降低注气成本。图6为连续气驱和气水交替驱的气油比随注气时间变化曲线,水气交替驱的气油比约为连续气驱的50%,所以水气交替驱可以作为一种防气窜技术。

3.4 累计注气量确定

为了选择经济合理的注入量,研究了CO2注入量对注气效果的影响。由于柳北油藏注采井距小,注气量过大,容易气窜;若注入量太低,地层能量补充太慢,单井产量提高困难;注入量低,地层压力起不来,(近)混相驱难以实现。因此,存在着一个合理的累计注气量,使得经济上最优,技术上可行。

根据数值模拟,到2021年,扩大区整体换油率约0.32t/t;如图7、8,从累计产量曲线看,2021年左右产量增长也明显放缓。此时CO2累计注入量0.17HCPV (连续注气到2021年的累计注入量为0.51HCPV,由于前面已优化推荐了1个月气和2个月水交替注入方式,故气体的累计注入量为0.51/3=0.17HCPV)。

图6 2种注气方式的气油比

4 CO2驱现场试验认识

4.1 地层能量升高

注气后在油层中部压力由10.18MPa上升到24.2MPa,说明注气后地层能量得到了有效补充:注气前注不进水的地方,地层能量亏空比较严重;注气后,地层能量逐步恢复,压降变缓。当CO2注入量达到一定程度时,井底附近压力升至32MPa以上,超过最小混相压力,在井底局部范围内,驱替方式由非混相驱逐渐过渡到混相驱。

4.2 生产井见气特征

图7 累计产量变缓趋势

图8 扩大区整体换油率变化情况

见气井主要分布于油藏的较高部位,重力分异作用迫使CO2优先进入油藏高部位,形成次生气顶,气顶中的气驱替剩余油至附近油井,造成高部位井很快见效。分析发现,试验区内高部位油井比低部位油井平均见效早4个月以上,但有效期较短。见气后油井产量下降很快,采取周期生产方式,即油井间开间关,有利于CO2在地层中与原油充分接触和溶解,油井产量有所恢复。

4.3 增油降水效果分析

试验区共有一线油井14口,截至2014年5月,有10口井相继见到增油效果,见效率71.4%。注气前试验区日产油35.1t,含水率51.4%;注气后,地层能量逐渐恢复,注气见效后,初期日产油57t,含水率31.1%,高峰期日产油达到60t,含水率最低降至23%,考虑递减累计增油2.6×104t,采收率提高2.5个百分点,CO2换油率为0.84t/t。

5 结论与认识

1)柳赞北区CO2驱为非混相驱替,但随着注气量的增加,注气井井底附近压力逐渐升高,近井地带逐渐由非混相驱替过渡到混相驱。同时,高倾角油藏下,依靠重力分异作用,CO2驱会启动新的水驱未波及的储层,提高波及系数,从而进一步提高采收率。

2)柳赞北区通过转变开发方式,由CO2驱代替水驱,取得了较好的开发效果,地层能量逐渐增加,区块的综合含水率下降,产油量上升,为油田同类型油藏的开发提供了较好的借鉴。

[1]Moritis G.CO2injection gains momentum [J].Oil & Gas Journal,2006,104 (15):37~41.

[2]Algharaib M,Gharbi R,Malallah A,et al.Parametric investigations of a modified simultaneous water-alternating-gas injection technique[J].Journal of Porous Media,2007,10 (7):633~655.

[3]侯健 .提高原油采收率潜力预测方法 [M].东营:中国石油大学出版社,2007.

[4]鞠斌山,栾志安,郝永卯,等 .CO2吞吐效果的影响因素分析 [J].石油大学学报 (自然科学版),2002,26(1):43~45.

[5]王进安,袁于均 .长岩心注二氧化碳驱油模拟试验研究 [J].重庆大学学报 (自然科学版),2000(s1):136~138.

[6]李士伦,郭平,王仲林,等 .中低渗透油藏注气提高采收率理论及应用 [M].北京:石油工业出版社,2007.