基于共生理论的公私伙伴关系主体行为特征差异性研究

2014-03-14任志涛李夏冰

任志涛,李夏冰

(天津城建大学 经济与管理学院,天津 300384)

经济与管理

基于共生理论的公私伙伴关系主体行为特征差异性研究

任志涛,李夏冰

(天津城建大学 经济与管理学院,天津 300384)

公私伙伴关系(PPP)应用在周期长、投资大的公共基础设施项目建设运行中,政府和私营部门的主体行为特征有明显差异,对合作构成一定的风险,同时有着明显的共生性.以共生理论为视角,分析公私主体的行为差异性,从行为差异中找出促进双方实现共生的行为动因,运用共生环境下的优势互补,探索能够促使共生的主体行为,使得公私双方的效率达到最优,从而实现公私伙伴关系的良好发展.

公私伙伴关系;共生;行为驱使;差异性

公私伙伴关系(public-private partnership,简称PPP)作为一种管理模式,是公共部门(政府)与私营部门合作,发挥双方各自优势,共享资源和优势互补,以签订契约合同的方式,共同致力于基础设施公共产品和服务的长期伙伴关系[1].通过伙伴关系的合作,双方均可以达到比任何一方独自行动产出更高效、更有利的效果.

公私伙伴关系是政府部门和私营部门彼此利用双方的资源优势进行合作,实现利益共享.PPP项目的周期一般比较长,参与方多,且关系复杂,公私部门合作的不同根本目的和行为差异性,决定了合作有一定的阻碍,然而双方实现优势互补,又存在明显的共生性.运用共生理论在同一项目环境下的双方或者多方,通过某种方式互相依存、相互作用,形成共同生存、协同演化的共生关系.笔者从公私双方的行为入手,找出公私双方的差异,探索差异下的共生模式和运行方式.

1 相关理论

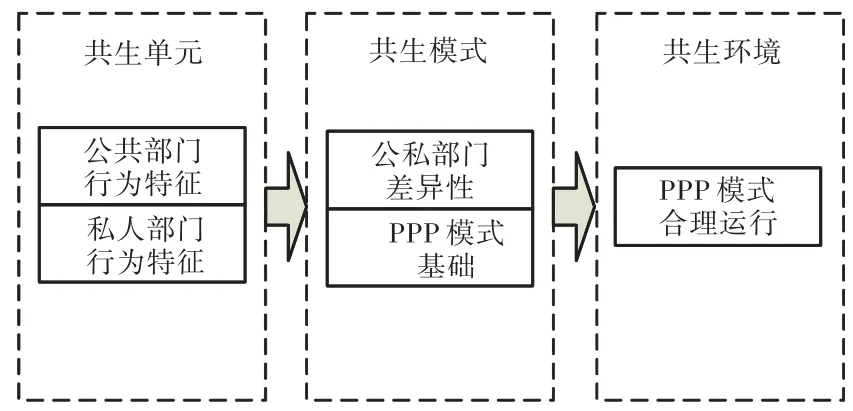

1.1 基于共生理论的差异性机理

共生(symbiotic),源于希腊语“sum biotic”,意为共同生活在一起.共生是一种自组织现象,生物体间出于生存需要,必然按照某种方式互相依存、相互作用,形成共同生存、协同演化的共生关系[2].通过对共生理论的研究,在企业共生理论中有共生单元、共生环境和共生模式三个基本概念[3].物质、能量和信息之间的良好互动是实现共生单元和共生环境之间交流的途径.运用共生理论对多元战略化、产业共生关系进行了相关分析,共生不仅是一种生物识别机制,也是一种社会科学方法[4];共生现象不单纯存在于生物界,在社会体系的众多领域也广泛存在着[5].

共生环境下,共生体之间的信息、能量以及物质的相互有效交换和配置是共生关系发展过程的外在实质表现.在共生进化的发展过程中,特别有可能产生出共生形态.协同进化的行为路径是共生系统发展的总趋势.

公私部门的共生机理在于部门的不同单元之间相互关联,在多元化的效用差异下,共生环境内可以实现物质、能量和信息的交换,以部门域和要素流为传播媒介求得合作与共生发展,形成协同、互动的放大效用.加强组织双方的内部控制,可以促使组织间高效的互动,良好的内部控制离不开人的主观能动性的发挥和有效的激励组织的建立,人的行为是内部控制得以实现的关键因素.

1.2 共生理论下的PPP模式

共同适应、共同激活、共同发展是共生理论的本质特征[3].资源共享、优势互补、合作互动、互惠共生是公私伙伴关系双方共生现象的本质特征.基于共生单元、共生模式和共生环境,分析PPP模式在主体行为特征差异基础上的合理运行,其合作行为由内在和外在动机驱使,最终可达到稳定的共生、交易成本的节约,形成一定的社会资本积累,实现双方利益的最大化,满足彼此的需求.PPP模式是一种差异性共生模式,在共生环境下公私合作是主体行为特征差异性的共生体现,共生单元是共生系统的基本组成单位,公私行为的差异性决定了共生单元的互斥性和一致性,见图1.

图1 基于共生理论的PPP模式主体行为差异性分析

2 相关方行为特征差异性分析

2.1 相关方行为特征的现状分析

2.1.1 政府行为特征

2.1.1.1 多重委托代理关系

政府官员和政府部门的多重委托代理关系,以及公众、政府和私营部门之间的双重委托代理关系,构成了明显的交叉式多重委托代理关系.政府行为直接影响项目的绩效,影响投资环境和合作程度.政府职能的发挥,有利于维护公共利益和公共信用.双重代理影响下的行为目标和价值行为方式冲突,加大了公共利益风险.

2.1.1.2 政绩驱使下的主观性

政府官员通过一定的选拔机制或由上级政府任命而产生,由于任期限制,为了达到自身政绩的要求,会尽力推进并加快项目的建设.政绩的驱使也会使政府盲目地签订一系列合同,因政府的过度担保和过度的承诺行为引起再谈判,很容易导致市场失灵现象.2.1.1.3 强权地位下的变更

政府是委托人和代理人,集多方权利于一身.政府是公共产品的监督者和最终的管理者,使得在公私伙伴关系中,政府对于成功变更的把握比私营部门大.如果政府肆意依据本身的强势地位对项目进行干预,则会对项目的顺利开展造成严重的阻碍.

2.1.1.4 努力水平的低效

当项目的边际成本与项目的边际收益相等时,就可以达到帕累托最优.在PPP模式下垄断价格会高于边际成本,不能达到帕累托最优,此时存在帕累托改进余地[6].在缺少有效的制度评估下,没有竞争的垄断使得在帕累托余地的改进过程中缺乏内部动力和外部动力,导致努力水平的低效.

2.1.2 私营部门行为特征

2.1.2.1 自身角色和地位导致的让步行为

实现预期效用最大以及风险规避是最大效用原则的一种行为表现方式[7].在PPP中,私营部门可以较轻松地自由支配产品或服务.政府作为政策的制定者,处于合同谈判的强势地位,其行为可以根据自身制定的政策并且按照自己的意愿进行操作,这就造成了私营部门的行为不得不让步于政府行为.因此只有在有效的监管约束下,才能实现私营部门的利益最大化.

2.1.2.2 社会责任下的利益行为冲突

私营部门在公众消费需求下完成自身的原始资本积累,所以私营部门有着追求良好社会形象的愿望和诉求.私营部门是公共产品的消费者,自身应尽可能多地实现服务最优化.如果以损害自身利益来维护公共利益,私营部门就无法在竞争中求得生存,导致在PPP项目中丧失积极性.从社会的长远利益来看,PPP项目缺乏竞争性会使社会福利贡献值低下,很容易出现背离社会责任原则的行为.

2.1.2.3 不合作行为

追逐利润是私营部门参与合作的原始动机.当涉及收益时,人们表现为损失厌恶;当涉及损失时,人们则表现为风险寻求[8].在PPP特许经营中,信息不对称性、垄断性、组织程度较低以及公众的分散性,使反馈不足且无效,私营部门就有了不合作行为,有减少或降低公共产品服务数量和质量的潜在风险.2.1.2.4 信息不对称下的偷懒行为

私营部门是项目的直接接触者,政府难以有效核实项目资料,增加了私营部门投机行为的可能性.政府是公众利益的代表,私营部门的本质是追求利润,由于存在签约和履约的不一致、合同条款的不完备、信息的不对称博弈,使得双方的行为没有向双方最有利的方向发展,存在着投机、偷懒行为.

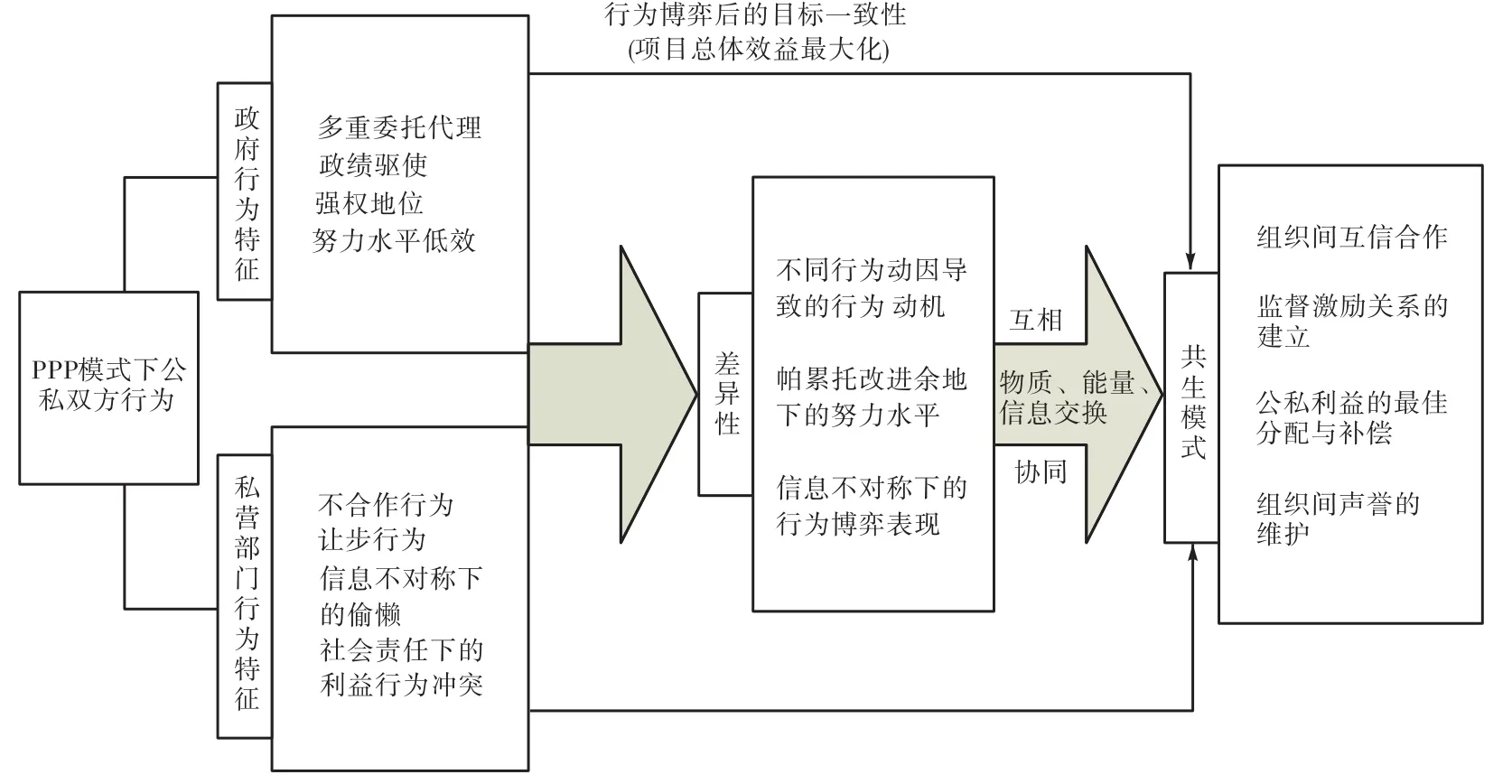

2.2 基于共生理论的行为特征差异性分析

在行为特征差异性分析中,公私双方的行为特征尽管不一致,但是通过行为博弈和共生理论的综合分析,双方的最佳选择又趋向于目标的一致性,此时项目的总体效益达到最大化,此时的共生模式从双方的角度来说都是最优的.公私行为特征差异性分析思路如图2所示.

图2 基于共生理论的公私行为特征差异性分析思路

公私部门的行为特征以及由行为特征所引起的行为驱动力主要来自合同和关系.在PPP项目的初期,公私关系简单且可以靠合同约束;随着合作的加深,政府的优势逐渐显现,合同治理的平均成本呈下降趋势,关系治理的平均成本却呈上升趋势.由于信息不对称、强权地位下合同的肆意变更、自身努力水平的低下,私营部门为了促使当前利益的最优化,不得不让步于政府,此时关系治理显得尤为重要.公私双方在各自社会责任、双方既得利益的驱使下,不得不寻找共生模式下的双方关系定位.

共生理论强调双方的互补和协调,最满意的治理建立在彼此利益相对较优的基础上达到双赢.合同治理和关系治理的交点是最优均衡状态,此时共生能量最大,平均治理成本最优,共生成本最低.

2.2.1 行为动因导致的行为动机差异

在组织行为共生理论中,态度和动机是最主要的两个方面[9].动机由原发性、内隐性、实践性和可导性构成.共生理论认为,公私的行为特征与组织中人的行为素质和风格、社会认知归因、动机密不可分.

公私双方都有趋利避害的本能表现,实现自身利的最大化,提供质量好、价格合理的公共产品,以赢得社会的信赖是政府的行为动机追求.在PPP模式下,政府有强加于公众的行为偏好和行为短期化的特征,其努力水平不高,随意性大,违约成本低.私营部门处于让步下的弱势地位,利润最大化是其目标追求,面对政府的不努力,私营部门有了不合作行为.在准经营性基础设施的建设中,私营部门会将准经营性基础设施朝着经营性基础设施的方向推进,求得自身利益最大化.

2.2.2 帕累托改进余地下的努力水平差异

公私部门既是相互独立的两个组织,也可视为整体的一个组织,组织的良好发展离不开组织内部结构与组织外部环境的良好互动.在组织行为共生理论中,态度取决于行为人对行为事件本身和其目的的认知,因势利导,投其所好才能达到高效.

在帕累托改进余地上,私营部门的双重身份和公共产品的正外部性使得私营部门的努力水平高于政府,而政府寻租行为所引起的负外部性,会促使因失败的公私合作项目而造成的损失在无形中被转嫁到公众身上.激励式监管以及构建完善的竞争市场有利于政府职能的实现[10].由于激励成本的上升,政府有避开激励的趋势,形成疲劳式激励,努力水平较低.私营部门的弱势地位决定了目标实现的曲折性,不断追求激励是私营部门的诉求,其努力水平较高.

2.2.3 信息不对称下的行为博弈表现差异

公私合作是一个关联多方关系的、复杂的、自组织与他组织相融合的系统,它由很多个不同的功能组织和不同的层级单元共同构成[11].共生单元由政府和私营部门组成,信息不对称下,双方要依照共生环境选择共生模式,实现博弈双方的纳什均衡,达到差异下的共生.

私营部门凭借自身管理和技术优势使得项目的效益发生外溢,私营部门抱有侥幸逃脱政府监管的心理.信息不对称下,政府政策、承诺的变动促使大部分风险转移给运营商,出现再谈判问题.政府的政绩驱使以及自身的强权地位,使得项目在复杂的环境中双方不合作的可能性大大增加.政府发起再谈判,往往是由于项目本身的社会效益辐射不足所造成,通过再谈判可减少公众利益承受的风险.私营部门如果肆意发起再谈判,政府的轻易屈从将会促使私营部门无限制的追求再谈判,在偷懒中赢得效益,运用投机手段得寸进尺,致使项目蒙受损失[10].

3 行为特征差异下的共生途径探索

共生理论下,运用积极的组织行为学有利于打破双方在态度和动机下的不融合态势,此时积极的态度和正面的行为对绩效都有着显著的影响,可有效解决负面问题.

考虑组织的共生融合,需要在各个组织间进行有效的内部控制,侧重制度和机制的建设.由于共生能量决定了共生系统中共生单元之间相互作用的水平和效果,故相互作用的水平和效果的好坏取决于共生能量的大小[3].共生能量是共生系统生存和增殖能力的具体体现,是共生系统质量提高和数量扩张的前提,是共生体之间共生效果的直接体现.在公私伙伴关系中,政府处于相对优势的地位,对于共生能量的贡献是最大的,通过差异互补,达到共生能量最大,从政府的角度考虑显得尤为重要.

3.1 建立组织间的互信合作

组织中组织者的价值观通过态度影响互信行为,在实现公共产品最优化中促使私营部门贡献出更多的投资.政府是否能够做到言而有信,遵守承诺,是保持和激励私营部门投资公共产品的信心和热情的重要方面.强调信任合作,实现互惠共生是共生理论的要求.

3.2 实行组织间监督-激励关系

实行监督-激励关系可以使公私双方的关系形成产业的关联[12].在这种共生模式下,可使共生效益最大.政府从利益同盟和对立关系中解放出来,借助协商性监管和激励性监管,通过明确奖惩、引入竞争性,诱导刺激内部效率的提升,运用柔性的、正向的激励机制,通过监督的手段达到激励的作用,鼓励私营部门不断创新,提高自身效率,改进自身服务.

3.3 组织间利益的合理分配与最佳补偿

公共产品的公共属性决定了在产品定价上要兼顾公众的承受能力、支付能力和消费满意度,使各方的利益都达到均衡[13].要防止由于自身管理不佳而将增加的成本以变相提价的方式转嫁给消费者,政府需制定合理的补偿标准,为私营部门实现预期的合理收益、减少投机行为提供可靠的保障.

3.4 组织间声誉的维护

公私伙伴关系中,双方行为的持续性使得合作双方的相互信任程度与相互之间的承诺兑现成正比关系.合作方可以利用良好的声誉基础,用协调代替短期机会主义行为,寻求双方利益冲突下的解决途径,这也就意味着信任可以降低长期交换关系中的机会主义风险,增加公私双方建立长期信任关系的可能性.

4 结 语

公私伙伴关系中,政府和私营部门的主体行为存在着显著的差异.由于信息的不对称、双方地位的不均衡以及在行为目标和组织结构方面的不一致,导致双方的共同利益不能均衡、达到最优.

共生理论从公私双方共生的角度出发,为了达到项目效益的总体最大化,可以在公私双方两个共生单元间进行物质、能量和信息的交换,使组织间原本有较大差异的共生形态在协同、互动放大效应的趋势下,产生出新的共生形态.公私博弈的双方只有从对立转化为长期的合作共生,才能获得自身效益的最优化,此时双方动机和努力水平会趋于相对的一致,公私合作的项目处于最理想的成长状态中.

共生理论利用彼此间的优势,充分发挥共生能量的最大化,为解决公私主体行为特征差异提供了理论基础.通过差异性分析,认为政府行为在促使共生能量达到最大化中发挥着举足轻重的作用,为寻求公私共生能量最大化、公私利益最大化提供了有效的途径和思路.

[1] 柯永建,王守清,陈炳泉. 激励私营部门参与基础设施PPP项目的措施[J]. 清华大学学报:自然科学版,2009(9):48-51.

[2] QUISPEL A. Some theoretical aspects of symbiosis[R]. The Kingdom of the Netherlands:University of Amsterdam,1951:69-80.

[3] 高润喜,揭筱纹. 战略联盟策略与企业共生理论的比较研究[J]. 探索,2013(1):104-108.

[4] 刘志迎,郎春雷. 基于共生的产业经济分析范式探讨[J]. 经济学动态,2004(2):29-31.

[5] 萧灼基. 金融共生理论与城市商业银行改革序言[M].北京:商务印书馆,2002:22-45.

[6] 黄燕芬. 论准公共产品合理价格的形成与实现[J]. 理论探讨,2003(9):22-28.

[7] 陈 麟. 公司行为金融研究[D]. 成都:四川大学,2006:16-19.

[8] 马广奇,张林云. 陕西省上市公司的行为特征与发展对策研究[J]. 西安财经学院学报,2007(9):45-48.

[9] 王 聪. 浅谈组织行为学在企业管理中提高绩效的作用[J]. 经营管理,2011(11):155-156.

[10] 焦金雷. 公用事业民营化的政府监管[J]. 山东师范大学学报:人文社会科学版,2005(5):140-143.

[11] 朱俊成. 基于共生理论的区域合作研究——以武汉城市圈为例[J]. 华中科技大学学报:社会科学版,2010(3):92-97.

[12] 孙 慧,孙晓鹏,范志清. PPP项目的再谈判比较分析及启示[J]. 天津大学学报:社会科学版,2011(7):294-297.

[13] 徐 霞,郑志林. 公私合作制(PPP)模式下的利益分配问题探讨[J]. 城市经济,2009(3):104-106.

Research on PPP Behavior Characteristics Difference within Main Body Based on Symbiosis Theory

REN Zhi-tao,LI Xia-bing

(School of Economics and Management,Tianjin Chengjian University,300384 Tianjin,China)

PPP is mainly utilized in the construction and operation of public infrastructure project with long-period, and huge investment. The behavior of government and the private sectors exists difference, which means that the cooperation construction between public and private sectors are risked, and they are symbiosis at the same time. Based on the symbiotic theory, the differences of behavior between public sector and private sector are analyzed so as to look for the behavior reason to achieve symbiosis. Applying the complementary advantages in the symbiosis condition, this paper explores the subjective behavior which is helpful to symbiosis,so as to optimize efficiency between both, and realize the better development on public-private partnerships.

PPP;symbiosis;behavior driven;difference

F062.6

A

2095-719X(2014)01-0047-05

2013-07-12;

2013-10-08

教育部规划基金(11YJA630090);天津市教育科学规划“十二五”高等教育重点课题(HE2008)

任志涛(1968—),女,河北邯郸人,天津城建大学教授,博士.