单季稻大田期农药减量控害技术

2014-03-14董涛海吴建良应海明陶娟花

董涛海,吴建良,金 亮,应海明,陶娟花

(绍兴市柯桥区农技推广中心,浙江绍兴 312000)

单季稻大田期农药减量控害技术

董涛海,吴建良,金 亮,应海明,陶娟花

(绍兴市柯桥区农技推广中心,浙江绍兴 312000)

通过加强病虫监测,把握防控策略,全程应用高效低毒低用量农药和“一喷多防”“一药多用”技术措施,单季稻重大病虫害得到有效控制,比当地农户常规用药区减少防治3次、农药折百纯量下降65.7%,每公顷增产580.5 kg,综合效益显著。

农药减量控害;单季稻;示范

由于单季稻生长期介于双季稻的中间,既是病虫发生和转化的主要桥梁,又是病虫集聚发生、重叠危害、频繁出现重发态势的类型,更是柯桥区防治次数、农药用量最多和防治成本最高的水稻类型。为进一步探索单季稻病虫防治上的农药减量控害的技术途径,在前期试验基础上,于2013年开展全程试验示范,取得了好成效。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验地点位于绍兴市柯桥区福全镇峡山村。试验田为散直播单季稻,品种为晚粳秀水134,播种期5月18日,播种量60 kg·hm-2。播种前统一用16%咪鲜·杀螟丹可湿性粉剂600倍液浸种,催芽后分别用药剂拌种。试验示范区用60%吡虫啉(高巧)悬浮种衣剂拌种,常规用药区用16%丁硫克百威干拌种剂拌种,拌种比例为每千克种子用拌种剂4 g。试验示范区上年为苗木种植田,当年单季稻播种后,田埂种植芝麻(寄生蜂提供蜜源作物)。

1.2 处理设计

设试验示范区、常规用药区、空白对照区各1个处理,试验面积分别为0.467,0.408和0.050 hm2,全程不用药防治。除试验处理因素外,其他管理措施一致。

施药均采用3WD-16型电动喷雾机,每公顷喷药液量480 L左右。防治前后病虫害考查按日常测报方法进行。

试验示范区全程安排4次防治。7月14日,每公顷用10%稻腾悬浮剂450 mL+75%拿敌稳水分散粒剂150 g+25%噻嗪酮可湿性粉剂600 g,混配防治二化螟、纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病;8月4日,每公顷用10%稻腾悬浮剂450 m L+75%拿敌稳水分散粒剂225 g+25%吡蚜酮可湿性粉剂450 g,混配防治纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病;8月26日,每公顷用10%稻腾悬浮剂450 m L+75%拿敌稳水分散粒剂225 g+25%吡蚜酮可湿性粉剂450 g,混配防治穗期的二化螟和病害;9月23日,每公顷用25%吡蚜酮可湿性粉剂450 g+40%毒死蜱乳油1 500 m L。

农户常规用药区全程安排7次防治。6月18日,每公顷用10%吡虫啉可湿性粉剂600 g+18%杀虫双水剂3 750 m L防治;7月6日,每公顷用30%甲维·毒死蜱水乳剂1 500 m L+10%吡虫啉可湿性粉剂600 g+4%井冈霉素水剂7 500 m L防治;7月14日,每公顷用30%甲维·毒死蜱水乳剂1 500 m L+25%噻嗪酮可湿性粉剂600 g+4%井冈霉素水剂7 500 m L防治;8月4日,每公顷用30%甲维·毒死蜱水乳剂1 500 m L+50%吡蚜·异丙威可湿性粉剂450 g+10%己唑醇乳油600 m L防治;8月11日,每公顷用20%呋虫胺悬浮剂450 g防治;8月26日,每公顷用30%甲维·毒死蜱水乳剂1 500 m L+50%吡蚜·异丙威可湿性粉剂450 g+10%己唑醇乳油600 m L防治;9月23日,每公顷用25%吡蚜酮可湿性粉剂450 g+40%毒死蜱乳油1 500 m L防治。

2 结果与分析

2.1 药剂拌种效果

表1显示,6月8日(秧苗分蘖期,播种后21 d)调查显示,与常规用药区相比,试验示范区秧苗单株分蘖增加0.4个,茎基宽度增加1.47 mm,秧苗高度增加1.9 cm,单株鲜重增加0.45 g,稻蓟马虫量减少45.1%,叶卷尖率下降35%。试验示范区秧苗素质和控制稻蓟马效果均优于常规用药区和对照区。

表1 示范区药剂拌种的秧苗素质和稻蓟马发生情况

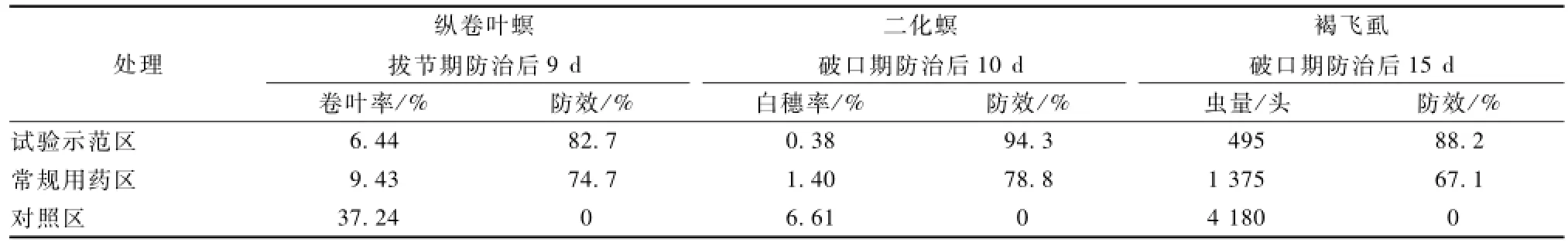

2.2 害虫控制效果

表2显示,7月14日(拔节期)防治后9 d调查,试验示范区第4代稻纵卷叶螟卷叶率6.44%,防效82.7%,卷叶率比常规用药区降低2.99个百分点,防效提高8个百分点。8月26日(破口期)防治第3代二化螟后10 d考查,试验示范区白穗率0.38%,防效94.3%,较常规用药区高15.5个百分点。

在破口期防治第6(4)代褐飞虱后15 d考查,试验示范区百丛虫量495头,防效88.2%,与增加防治稻飞虱1次的常规用药区相比,防效高出21.1个百分点。

表2 示范区单季稻重大害虫主害期防效比较

由此可见,在对单季稻中后期纵卷叶螟、二化螟和褐飞虱防治上,采用稻腾与吡蚜酮混配,较常规用药区采用甲维·毒死蜱与吡蚜·异丙威混配防治能明显提高“3虫”的防控效果。如常规用药区连续使用甲维·毒死蜱,在8月上旬就出现稻飞虱重发态势,虫量较试验示范区增加4.4倍。至于病害防效,因试验区前2年为苗木田,种稻后病害均较轻,故不再比较。

2.3 农药防治效果

试验示范区大田期实际防治4次,病虫害平均每公顷防治成本2 190元,农药商品制剂用量5 325 g,折100%纯量为1 616.25 g;常规用药区大田期实际防治7次,病虫害平均每公顷防治成本2 250元,农药商品制剂用量31 050 g,折100%纯量为4 717.5 g。由此可见,试验示范区在防治上采取高效低毒低用量农药的合理混配,较常规用药区减少大田防治3次,节省防治成本60元·hm-2,农药纯量下降65.7%,实现农药减量、节本增效目的。

2.4 产量

经实割测产,依标准含水率(14.5%)折算公顷产量,试验示范区8 490 kg,常规用药区7 909.5 kg,对照区6 432 kg,试验示范区较常规用药区增产580.5 kg,按本地晚粳谷3.26元· kg-1,则增收1 892.43元,加上节省防治成本60元,试验示范区增产、节本2项合计效益1 952.43元。

3 小结与讨论

通过近年试验示范认为,单季稻虽然病虫害灾情突出,但在农药减量控害增效技术的全程实施下,最终能体现农药使用量减少,农药污染减轻;防治次数减少,工本支出下降;控害效果提高,病虫为害减轻;产量明显增加,总体效益提高等4方面成效[1-5]。

试验示范区全程采用高效低毒低用量药剂,其实是高投入高产出的过程。与农户常规用药区相比的不同点在于:一是开展合理用药,应用高效低毒农药。前中期不使用甲维盐·毒死蜱杀虫剂,有效地控制了稻飞虱快速增长,同时延长和提高对纵卷叶螟和二化螟的控害效果;二是应用拿敌稳杀菌剂后,使每穗实粒和粒重较常规用药区使用井冈霉素和已唑醇杀菌剂有所提高,促进了试验示范区的增产;三是试验示范区全程选用高效低毒低用量药剂,单位面积药量和防治工本明显下降,但因价格高于常规农药,药本降幅不大或略有增加,由于防治次数减少,工本降抵,最终防治成本略有下降,达到农药减量和控害增效。

综上认为,要实现农药减量和控害增效目标,应坚持抓好病虫监测,把握关键环节和防治结合的策略,选好高效低毒的目标农药,用好“一喷多防”“一药多用”技术。

[1] 董涛海,祝剑波,金亮,等.组合用药控制单季稻病虫危害及保产效果研究[J].现代农业科技,2013(12):96-97.

[2] 张沈红.组合应用高效低毒农药控制单季晚稻“三虫”示范研究[J].现代农业科技,2013(12):129.

[3] 李萍,廖云峰,江文洁,等.武进区水稻农药减量施用技术研究[J].上海农业科技,2012(2):120.

[4] 王瑞海.魏县农药减量控害增效技术措施及其成效[J].河北农业科学,2012(11):52-55.

[5] 冯永斌,张颖,蔡美艳,等.温岭市水稻组合安全用药技术研究[J].农技服务,2012(6):702-703.

(责任编辑:张瑞麟)

S 435

B

0528-9017(2014)09-1407-02

2014-06-28

浙江省新农药试验示范计划项目(2013-17-1)

董涛海(1956-),浙江绍兴人,高级农艺师,从事农作物病虫害测报和防治推广工作。E-mail:sxdth@126.com。

文献著录格式:董涛海,吴建良,金亮,等.单季稻大田期农药减量控害技术[J].浙江农业科学,2014(9):1407-1409.