鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式研究*

2014-03-09马文娜周小清邓京虎周就猫陈美球

郭 熙,黄 俊,马文娜,周小清,邓京虎,周就猫,陈美球※

(1.江西农业大学国土学院,南昌 330045;2.江西省地矿测绘院,南昌 330029;3.江西省南昌市国土资源局南昌 330045;4.江西省煤田勘测规划院,南昌 330045)

赣江、抚河、信江、饶河、修水5大河流向鄱阳湖汇合,在鄱阳湖的入湖处形成的大片三角洲而后连成一片,形成鄱阳湖滨湖平原,面积约1.5万km2,涉及24个县 (市、区),可供整治的土地面积近33万hm2。鄱阳湖滨湖平原区是鄱阳湖生态经济区的核心农业生产地区,国家和各级地方政府历来十分重视该区域的耕地保护工作,2009年以来,鄱阳湖滨湖平原区累计安排土地整治示范建设项目253个,总投资41.817 1亿元,整治规模13.498 5万 hm2,建设基本农田10.717 9万 hm2,土地整治补充耕地1.180 7万hm2。尽管在此期间,该区域的耕地占补政策基本得到落实,耕地总量能够保持平衡,基本农田建设能够得到保障,但是人均耕地面积减少、耕地占优补劣的问题依然存在,在“十二五”期间,如何立足于当地自身条件,因地制宜,探索合适的土地整治模式[1],达到区域土地利用结构得到优化、有效耕地面积得到增加、基本农田建设标准得到提高的目标,将是土地整治工作面临的重要问题。

土地整治模式是在特定阶段,具有典型意义的各项工程组合、项目组织、资金筹措、资金管理及权属调整等模式的总称[2-5]。不同地区有着不同的自然条件、社会条件、经济条件,土地整治的内容也各不相同,因此,土地整治需要因地而异。土地整治模式的选择是开展土地整治工作的基础,是土地整治工作顺利开展的保障,围绕土地整治模式的研究,赵伟[6]对国外的土地整理模式进行了归纳和分类,王锐等[7]以重庆市西部10区(县)为例,探讨了西南丘陵区的土地整理模式和工程建设标准,张仕超等[8]以重庆市万州区甘宁镇永胜等两个村土地整理项目为例,探讨了以三峡库区优质柑橘产业带建设目标的土地整理模式,王长江[9]通过分析土地整治工程状况,探讨了农村土地整治中的权属调整模式。徐保根[10]总结了浙江省嘉兴市农村土地整治的“两分两换”模式的经验,并分析了问题,提出了改善措施。蒋胜强[11]研究适合长沙市的农村土地综合整治融资模式,探索解决农村土地综合整治资金难题的途径。李玉芳等[12]探讨了差别化的农村土地整治模式,并从多个方面探索了农村土地整治的策略。王维维[13]把农村土地综合整治项目的管理过程看成是一个完整的PDCA循环,从规划选址—项目实施—检查验收—后期管护四个方面探讨了农村土地整治的管理模式。许刚[14]对生态型土地整治规划设计的特点和基本原则进行了论述,提出了生态型设计的4基本模式,探讨了合肥地区生态型土地整治规划设计的3种重点区域模式及主要内容。综观当前的土地整治模式研究现状,对于土地整治工程模式的研究尚未深入研究,具有区域特色的土地整治工程模式尚未完全建立。该文以南昌县滨湖平原区的土地整治为例,立足于当地地势低平、水网密集、涝渍灾害严重等现状,探讨该区域的土地整治工程组合特征,以促进区域土地资源规模集约经营,改善项目区的生产居住环境。同时,为鄱阳湖滨湖平原区的土地整治工作的开展提供有益的借鉴。

1 鄱阳湖滨湖平原区土地利用与土地整治特点

1.1 土地利用自然条件较好,农田的规模化经营是土地整治的重点

鄱阳湖滨湖平原区地势平坦,河网密布,该区土地整体比较肥沃,以冲积性土壤为主,湖区草洲滩地主要是草甸土和沼泽土,五河冲积平原和鄱阳湖沿岸旱地土壤主要有潮土、马肝土和黄泥土,其中潮土是良好的旱地土壤。水稻土以潴育型水稻土为主,是该区最主要的耕作土壤,具有良好的肥力基础和耕作性能,地形坡度小于5°,相对高度一般在10m下,耕地分布较集中,土层厚度一般在70cm左右,因此,该区域土地平整工程的工作量比较小,土地整治工作的重点在于通过归并细碎田块,调整水文、渠系、道路网,合理配套田、水、林、路、渠,形成“棋盘式”、“条田化”的格局,建设成为高标准基本农田,为农业机械化作业、规模化经营创造条件。

1.2 土地利用限制性因素较多,农田水利建设是土地整治的主要内容

鄱阳湖滨湖平原区周围河湖密布,洪涝灾害频繁,土壤受渍害影响较大[15]。该区域是江西的粮食主产区,是重要的商品粮基地。当地农业生产种植制度以水稻为主,占粮食播种面积的85%以上,农业用水要求较高。因此提高灌溉渠系水利用系数,增加田间排涝、排渍能力,搞好农田水利建设,加固沿河圩堤,提高抗洪、抗旱、排涝标准,扩大旱涝保收面积是鄱阳湖滨湖平原区土地整治的主要内容。

1.3 土地利用经济基础较好,土地整治各项技术指标可适当提高

鄱阳湖滨湖平原区属于江西省较富裕的地区,也是人口密度最大、城镇最集中的地区,农民年人均纯收入在1 496~3 747元之间,土地整治工作开展较好,但是田间道路建设还有提升的空间,土地整治目标的实现和投资效益的提高与田间道路建设密切相关,因此田间道路建设也是该地区土地整治的一个重要内容。鉴于该地区经济条件较好,可适当提高田间道路的各项技术指标。在道路设计过程中,力求短而直,并且注意地面的排水设计,保证路基的稳定,弯道半径应该不小于20m,利于车辆快速行驶。但是为了减少对整治区域生态环境的破坏,在施工设计中避免使用大量混凝土浇铸田间道路而以土石材料铺面,保护路肩花草的生存空间,为野生动植物的创造栖息之所,改善农田小气候,保留一些原有的沟塘和低洼区,与沟渠道路工程相结合营造防护林,改善田间气候等等。这样有利于田间生物的自然生长,也便于以后的拆建工作,维持田间生态系统良性循环。

1.4 血防工程与农田水利工程相结合是土地整治一个重点

鄱阳湖滨湖平原区河道纵横,密如蛛网,钉螺沿河岸呈线状分布。人们在生产和生活接触疫水而极易感染血吸虫。疫区人群是江西省最为贫困的人群之一,而由于血吸虫病的影响,几乎没有工业或招商引资项目,已严重制约了疫区经济的发展,滞缓了江西经济的崛起。在滨湖平原区土地整治过程中要结合生产与兴修水利来杀螺,将农田水利设施建设与血防工程相结合,以减少血吸虫对当地的危害。

2 鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式的内涵和特征

2.1 内涵

土地整治工程模式[16-17]是为顺利实现土地整治的经济、社会和生态目标,确定土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程和血防工程等工程的组合方案,以关键指标来表征土地整治各项工程建设标准,以田块形式、蓄引水方式、灌溉方式、渠道特征、排水方式、路面材质、防护林类型来表征工程组合特征。土地整治工程模式与项目组织、资金筹措等模式的不同之处在于,它立足于当地地貌特征、土壤特性、气候水文等土地整治条件和限制条件,为特定区域特征条件下土土地整治项目目标和建设内容而服务。

2.2 鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式特征

2.2.1 鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程组合特征

在充分分析鄱阳湖滨湖平原区地貌、土壤、水文、气候等自然资源条件,以及社会经济条件特点的基础上,结合土地整治的各项工程措施,即土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程和农田防护工程、血防工程等的建设目标和实施目的,总结其在建设方式、建设特点以及对土地利用的改良方向和优化效果,总结出鄱阳湖滨湖平原区工程模式的组合特征和关键指标。

2.2.2 鄱阳湖滨湖平原土地整治各项工程特征

(1)土地平整工程

鄱阳湖滨湖平原区以鄱阳湖为中心,由内向外围绕湖体呈环状分布,水源条件较好,土地利用方式以水田为主;该地区地形较为平坦,需土方平整的田块较少,田块主要设计为条田,且田块规模较大,田块长度和宽度的确定主要受沟渠和道路布置的影响,田块方向基本不受地形限制,主要根据充分利用光热资源、灌排、防风害等要求来确定;该区域地势较低且洪涝灾害频繁,平整田面高程设计要满足相邻田块灌排上下衔接和防渍的需要,平整后土地的田面设计高程应高于常年地下水位0.2m以上。

(2)农田水利工程

鄱阳湖滨湖平原区河湖密布,地表河川径流较多,水资源丰富。灌溉水源主要来自于河流或湖泊,灌溉方式主要为提水灌溉。

该区域地形较为平坦,工程开挖量较少,地质条件边坡较为稳定,输水方式主要为明渠输水,考虑到提水成本较高,为提高农田水利用系数,同时与血吸虫治理工程相结合,渠道一般采取防渗措施。

该区域由于地势较低,降水主要集中在4~6月,且多以暴雨形式出现,易造成洪涝灾害,因此必须提高农田排水排涝能力,排水方式主要以修建排涝泵站抽排为主;滨湖平原地区农田土壤受渍害影响较大,严重影响了粮食产量的提高,因此该地区土地整治排水工程设计时,农沟一般设计为土质沟,而斗沟、支沟考虑到与血防工程相结合一般适当衬砌。

(3)田间道路工程

结合目前鄱阳湖生态经济区的发展,滨湖平原地区应当适当提高田间道路的各项技术指标。在道路设计过程中,力求短而直,并且注意地面的排水设计,保证路基的稳定,弯道半径应该不小于20m,利于车辆快速行驶。一级田间道面层可采用水泥混凝土、热拌沥青碎石或沥青混凝土,二级田间道采用泥结碎(砾)石、级配碎 (砾)石、水结碎石、工业废渣及其它粒料,生产路路面采用素土夯实路面,对一些有特殊要求的地方,可采用泥结石、碎石等路面。

(4)防护林草工程

在鄱阳湖滨湖平原区,一般是道路与渠道结合形成大片方田,路旁、渠旁造林,在田间道和斗渠(沟)两侧栽植护路护沟林,单侧栽植在沟、渠、路的南侧或西侧;护路护沟林是乔木、灌木、地被植物相结合,坡面不裸露土壤;田间道路护路林单侧宽度大于3m,一级田间道可适当放宽;护路护沟林的树种可选择柳树、苦楝、枫杨、乌桕、重阳木、池杉、水松等。

表1 鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式组合特征

3 鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式案例研究

3.1 项目区概况

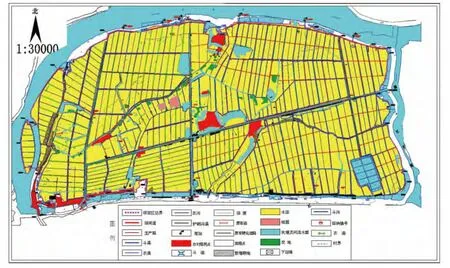

南昌县蒋巷镇五丰村等二个村土地整治项目位于鄱阳湖滨湖平原区,具有典型的鄱阳湖滨湖平原区的土地利用特点,土地整治所面临的问题与限制条件也具有代表性,因此,选取该项目作为典型案例。项目区位于南昌县蒋巷镇,东临鄱阳湖、南北傍赣江、西接省城南昌市城郊,涉及蒋巷镇五丰村、叶楼村等二个村,土地总面积为1 400.55hm2,项目建设规模为1 282.20hm2,其中耕地1 105.68hm2(全为基本农田),新增耕地42.85hm2,新增耕地率为3.34%。项目投资总额为3 733.23万元,单位投资额为1 941.06元/667m2。项目区距南昌市中心12km,项目区有东西方向村村通水泥路,对外交通较便利。项目区田面高程13.40~19.26m,地形坡度小于5°,地势平坦。太子河、赣江环绕项目区四周,为农田灌溉的主要水源,项目区原有灌溉主要是靠五丰站和翻身站从赣江提水到主要支渠,该支渠项目区西南角起,东西横贯项目区。

图1 南昌县蒋巷镇五丰村等二个村土地整治项目现状

3.2 项目区土地利用特征

项目区土地利用以耕地为主,其面积占项目区总面积的78.95%,主要种植水稻和油菜,但是大部分耕地为中低产田,生产效益低,生态、经济、社会效益不明显。项目区原有田间道路网络不完整,田间道不健全,生产路纵横交错,且都为土质路面。项目区沟渠都为土质沟渠,水利用系数较低,布局零乱,导致了项目区农田春季旱时不能灌,夏秋季涝时不能排,影响了粮食产量增长。由于项目区缺乏系统的规划管理,加之废弃小坑塘零散分布于整个项目区,从而形成了项目区交通运输用地和水利设施用地占用面积大,耕地利用程度不高,生产能力低的现状。项目区交通运输用地面积为46.36hm2,占总面积的3.31%,坑塘及水利设施用地158.40hm2,占总面积的11.31%。

3.3 项目区土地整治工程组合特征

3.3.1 土地平整工程布局

项目区属于鄱阳湖滨湖平原地区,区内全部为基本农田,田块已经比较平坦,田块平均相对高度在30cm以内,但田块较为细碎,田坎比较多,大部分耕地为中低产田,水稻380 kg/667m2、油菜180kg/667m2,旱作物500kg/667m2、蔬菜400kg/667m2,生产效益低,生态、经济、社会效益不明显。项目区的机械化程度较高,今后农业的发展方向是向着机械化、规模化方向发展。通过从项目区地形、当地传统种植习惯、项目区采用的灌溉方式、整理后利于权属调整及方便农民生产和生活5个方面,最终确定项目区土地平整工程主要是对小田块进行归并,减少田埂占地,按照机械耕作要求建设高标准基本农田,并对新增耕地进行翻耕。

土地整治后,项目区内田块形状主要以长方形为主,按照耕作机械工作效率,农作物生长对田块平整度、灌溉均匀程度以及排水畅通度和防止风害等的要求,以道路为边界进行田块的划分,确定项目区条田长度在100m~300m,宽度在60m~150m,条田内需布置田埂,田埂间距17m,把条田划分为多个格田,格田长度在70m左右,宽度在17m左右,田埂高0.3m,埂顶宽为0.3m。局部地区因地形、地势的变化而有适当的调整。

3.3.2 农田水利工程布局

项目区四周被太子河环绕,水源能够得到保障,但是项目区内仅有五丰排灌站、翻身排灌站两个排灌站,农田灌溉时由老百姓自配小功率水泵进行提灌,自配小功率水泵由于农电不能满足需求,部分水田无法灌溉,项目区内沟渠淤塞严重,基本为土质渠道,渠系水利用系数较低;同时,该项目区为河流冲积形成的平原,地势低洼,地面坡降小,一遇较大降水容易造成严重的涝灾,部分低洼地区存在渍害。从整体上看,该区域排涝、排渍能力较低,排涝泵站存在泵站装机容量不足,排涝标准低,机电设备陈旧老化等问题,沟渠淤塞导致排涝、降渍能力下降,项目区内农田经常出现春季旱时不能灌,夏秋季涝时不能排的情况,为项目血吸虫的繁殖创造了条件。因此,通过比选作物种植情况、当地气候条件、投资收益情况,最终确定利用现有项目区渠道,对田块实行明渠灌溉、地面灌溉,部分高地进行平整,确保项目区水田得到灌溉,并通过衬砌渠道,减少水流的不必要渗漏、流失,发展节水灌溉;新建斗沟、农沟,提高排水能力,对原有排水沟进行疏通,使项目区积水及时排走,保证农作物不受影响。

土地整治后,整个项目区新建斗渠3.387 7万m,维修斗渠6 746.42m,新建农渠11.938 9万m,维修农渠8 230.87m,农渠与斗渠相连灌溉到项目区内每个田块。新建斗沟18 756.37m,维修斗沟5 455.56m,新建农沟6.217 0万m,维修农沟8 032.37m,项目区内所有农田排水通过项目区内的农沟、斗沟,最终汇集到东西方向支渠,最后流入赣江,五丰大成水闸是项目区的主要承泄区。项目区斗渠、斗沟采用预制混凝土结构,渠底基面经平整压实后,铺0.3m厚粗砂垫层,然后现浇0.1m厚C15砼衬砌。边坡基面经平整压实后,采用0.8m厚C15砼衬砌。渠顶衬砌超高为0.1m,采用C15砼压顶。农渠采用U型槽衬砌设计。农田水利设施建设既是土地整治的主要内容,也是生态建设的重要内容,渠道应在一定程度上保留自然风貌,因此项目区农沟采用土质沟,为野生动植物提供最合适的栖息场所。

3.3.3 田间道路工程布局

项目区道路基本框架已经形成,为项目区生产奠定了坚实的基础,但是,田间道路及生产路均为土质路面,且宽窄不一、高低不平,降雨过后,路面泥泞,行人难走,机械难行,给项目区农田作业、农民的生产生活带来了诸多不便。因此可利用现有骨干道路,按照田块交通要求,保留部分原有田间道路,对其进行裁弯取直,适当提高建设标准,需要布设道路的地方按照土地整治标准,适当配设田间道路,路面采取硬化措施,从而使田间道路可利用化程度有所提高,使得项目区内形成完整的道路网络系统。

项目区道路包括田间道与生产路两级。为了便于机械下地耕作,渠道管理,生产路间距与耕作田块一致,道路布置尽可能避免与沟渠相交,减少不必要的水工建筑物,项目区新规划田间道路面宽3m、4m,生产路路面宽2m,项目区共规划新建田间道2.907 7万m,维修田间道1.181 3万m,新建3m田间道1.892 8万m,生产路6.858 3万m。项目区田间道路基厚0.25m,素土夯实,路面铺0.15m厚砂砾石,田间道高出田面0.4m,路面坡度为1.5%,路肩为土路肩。

3.3.4 农田防护林工程布局

该项目区四面环水,冷空气经过水面加速,春寒天气较频繁,严重影响了春播和春熟作物的生长。该项目区虽有一定量的林地,但没有成型的防护林。在村庄居民点附近有稀疏的杉树、樟树,道路两旁的树木很少,整个项目区郁闭度较低,田间阻风能力差,田间温度不宜保持。因此该项目区需要选择合适的树种进行农田防护林建设。

水杉平均高5~6m,平均胸径4~5cm,美观,生长比较迅速,喜水湿,稍耐盐碱。因此,该项目的农田防护林建设所选取的树种为水杉,沿一级田间道种植,间隔3m。

3.3.4 血防工程

该项目区属于血吸虫疫情控制范围。根据血防工程的技术特征,该项目主要通过兴建水利血防灭螺工程、林业血防等工程,改造项目区有螺环境,压缩血吸虫病疫区范围。水利工程包括对项目区内沟渠进行衬砌,林业血防工程主要为在田间道两侧兴建防护林。

图2 南昌县蒋巷镇五丰村等二个村土地整治规划

4 结论与讨论

我国土地开发整理复垦工作经过20多年的发展,从自发的社会活动转变为政府组织、从分散式小规模转变为集中式大范围、从单一目标转变为综合目标。其内涵也发生了深刻的变化,由单一的土地开发整理复垦升华为土地综合整治[18]。这是我国社会经济发展到一定阶段的必然选择,是一项实现土地资源可持续利用的战略性工程,但不同的地域具有不同的自然和社会经济条件,因此,在开展土地整治工作时,要结合项目所在地的实际情况,认真分析研究当地的建设条件,并在科学系统的理论指导下,运用正确的方法,选择合适的土地整治工程模式,达到社会、经济、生态效益的最大化。

该文通过分析鄱阳湖滨湖平原区土地整治工程模式特征,研究土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程和防护林工程等各项工程的组合特征,以南昌县蒋巷镇五丰村的土地整治项目为例,进一步探讨在当地土地利用限制因素的制约下,如何选择土地整治工程模式,合理配置土地整治各项工程。研究结果表明:

(1)土地整治作为补充耕地、实现耕地占补平衡、改善农村生产条件和生态环境、提高土地综合生产能力的重要途径,是我国一项重要的战略性工程,是势在必行的[19]。但是,土地整治工程是一项综合性的、复杂的系统工程,土地整治的各项工程内部联系以及与自然、社会、经济条件都紧密联系,鄱阳湖滨湖平原区土地整治的各项工程的合理组合还有待于做更深人细致的研究,以进一步挖掘研究的深度和提高研究成果的可应用性。

(2)鄱阳湖滨湖平原区的土地整治应注重通过归并细碎田块,提高土地的节约集约利用水平,实现规模化经营;更加注重对排涝、排渍水利工程和血防工程的规划设计,将农田水利配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过水利灌排、田间道路以及土地平整等工程措施,实现高效农田生态系统。

(3)鄱阳湖滨湖平原地区的血防工程需要加大建设力度,提高建设标准,项目区内要通过沟渠衬砌、兴建沉螺池等工程建设,使血吸虫疫情得到有效控制。

(4)土地整治是土地开发整理复垦的升华,要求实现“田、水、路、林、村”的综合整治,因此,鄱阳湖滨湖平原区在开展土地整治工作,选取土地整治工程模式时,应强调区域综合性、多功能性、多效益性,要更加注重区域内各项用地的统筹兼顾。土地整治的工程规划设计要保证项目所在整个区域内保证土地的可持续利用、保证生物的多样性以及生态平衡目标,从项目区实际出发,与社会主义新农村建设、城乡建设用地增减挂钩和产业化发展相结合,结合不同类型区域内的地理条件、土壤类型、生态类型和人文特点等选择不同的工程组合模式,实现区域内土地生产关系和结构的最优化。

[1]郭熙,黄秋芸.土地整治项目资金管理研究综述.中国国土资源经济,2011,24(6);37~40

[2]江西省国土资源厅.江西省土地开发整理工程建设标准.南昌:江西科学技术出版社

[3]张正峰.我国土地整理模式的分类研究.地域研究与开发,2007,26(4):82~86

[4]刘晶妹,张玉萍.我国农村土地整理运作模式研究.中国土地科学,1999,(6):33~35

[5]吴兰田,彭补拙.我国土地整理模式的多元化探析.土壤,1998,30(6):305~310

[6]赵伟.国外土地整理模式的分类及对我国的借鉴.江西农业学报,2010,(10):151~154

[7]王锐,张孝成,杨庆媛,等.西南丘陵地区土地整理模式研究——以重庆市西部10区 (县)为例.河北农业科学,2009,13(3):99~101

[8]张仕超,尚慧.三峡库区优质柑橘产业带建设土地整理模式.地理研究,2011,30(11):2099~2108

[9]王长江.农村土地整治权属调整与管理模式研究.中国矿业大学 (北京),2011

[10]徐保根,杨雪锋,陈佳骊.浙江嘉兴市“两分两换”农村土地整治模式探讨,中国土地科学,2011,25(1):37~42

[11]蒋胜强.长沙市农村土地综合整治融资模式研究.湖南师范大学,2011

[12]李玉芳,荀文会,贾艳萍.沈阳市农村土地整治模式与策略探索,国土资源科技管理,2012,29(01):109~112

[13]王维维.农村土地整治的“闭环式管理模式”.国土资源导刊,2011,(12):72~73

[14]许刚.生态型土地整治规划设计模式分析.上海国土资源,2012,33(01):51~54

[15]侯满平,李涛,郝晋珉.鄱阳湖区域新农村建设的探讨.中国农业资源与区划,2008,29(05):63~66

[16]蔡海生,陈美球,赵建宁,等.土地开发整理工程类型区划分的概念与方法探讨.农业工程学报,2009,25(10):290~295

[17]蔡海生,林建平,朱德海.基于耕地质量评价的鄱阳湖区耕地整理规划.农业工程学报,2007,23(5):75~80

[18]唐琰,周军辉,孙浩.从土地整理到土地综合整治的升华.法制与社会,2011,(02):190~191

[19]沈勤鲁,黄锦东.实施土地整理促进耕地资源可持续利用.中国农业资源与区划,2005,26(04):14~17