基于景观格局与生态过程的土地整理生态效应评价*——以天津市七里海镇为例

2014-03-09刘峻岭孟伟庆

刘峻岭,李 申,孟伟庆

(1.天津市开垦征地事务中心,天津 300221;2.天津师范大学城市与环境科学学院,天津 300387;3.天津师范大学天津市水资源与水环境重点实验室,天津 300387)

土地整理是指采用工程、生物等措施,对田、水、路、林、村进行综合整治,增加有效耕地面积,提高土地质量和利用率,改善生产、生活条件和生态环境的活动[1]。随着我国的快速城市化进程,城市开发与建设占用了大量的土地,土地的供需矛盾日益突出,自从20世纪90年代后期以来,中国土地整理工作从起步到全面推进,土地整理在促进土地资源重新配置、增加土地利用效益和土地资源的可持续利用方面发挥了重要作用。土地整理效益问题是当今土地科学领域的专家和学者关注的重要课题[2]。土地整理效益评价是土地整理技术研究的一项基础性工作,是科学评价土地整理效果的依据。目前关于土地整理效益评价的研究大致可以分为综合效益评价和单项效益 (经济效益、社会效益和生态效益)评价,建立科学的指标体系与评价标准是土地整理效益评价的核心,许多学者和研究机构从不同角度、选择不同研究区域进行了土地整理效益的评价,大体上是从经济、社会、生态环境等方面进行评价指标体系的构建[3-6]。也有一些研究者探讨采用新的评价方法进行土地整理的效益评价,如王瑷玲等运用层次分析法建立模糊分布函数,构建了土地整理效益评价植被体系[7];李正,王军等利用物元分析理论,将土地整理综合效益的等级、评价指标及其特征值作为物元,确定土地整理综合效益的经典域、节域及待判物元,应用物元和可拓集合中的关联函数建立了土地整理综合效益的物元评判模型[8]。

已有的研究深化了土地整理效益评价的方法,也建立了相对完整的指标体系,但从评价案例研究的结果看,由于经济效益相对容易定量评估,因此针对土地整理的经济效益和社会效益评价较多,而围绕生态效益所进行的专项评价目前还不多,并且已有的评价多是从农业生产条件是否改善等角度出发,采用的方法以生态服务功能价值评估和能值分析为主[9-11],但是基于景观格局与生态过程的生态效应评价却较少,而且大多研究是评价土地整理的生态正效应 (生态效益),实际上,土地整理对土地生态系统造成的影响是正负效益都有的。

景观格局主要是指构成景观生态系统或土地利用/覆被类型的形状、比例和空间配置,它是景观异质性的具体体现,又是各种生态过程在不同尺度上作用的结果。生态过程包括生物过程与非生物过程,生物过程包括:种群动态、种子或生物体的传播、捕食者-猎物相互作用、群落演替、干扰传播等等;非生物过程包括:水循环、物质循环、能量流动、干扰等等[12]。景观格局与生态过程之间存在着紧密联系,二者相互作用而表现出一定的景观生态功能,并且这种相互作用受尺度的制约。虽然景观格局与生态过程之间的联系得到学者认可,但由于受到尺度的制约,景观格局的研究处于宏观层面,而生态过程的研究又处于微观层面,在研究中怎样合理、有效处理两者的关系并没有达成共识。因此该文进行简单化处理,即运用归一化法、特尔菲法,将宏观的景观生态格局与微观的生态过程结合,构建包括景观格局指数和生态过程指标的评价指标体系。

土地整理的生态效应评价的指标选择原则除了应具备客观性、综合性、稳定性等一般性质外,还应该包含以下性质:一是能够反映土地整理前后生态系统结构和功能的变化;二是能够反映土地整理前后农业生态系统受到的影响,且尽可能定量化;三是可以定量表征自然生态系统的完整性、可持续性和稳定性。

1 研究地区研究方法

1.1 研究区概况

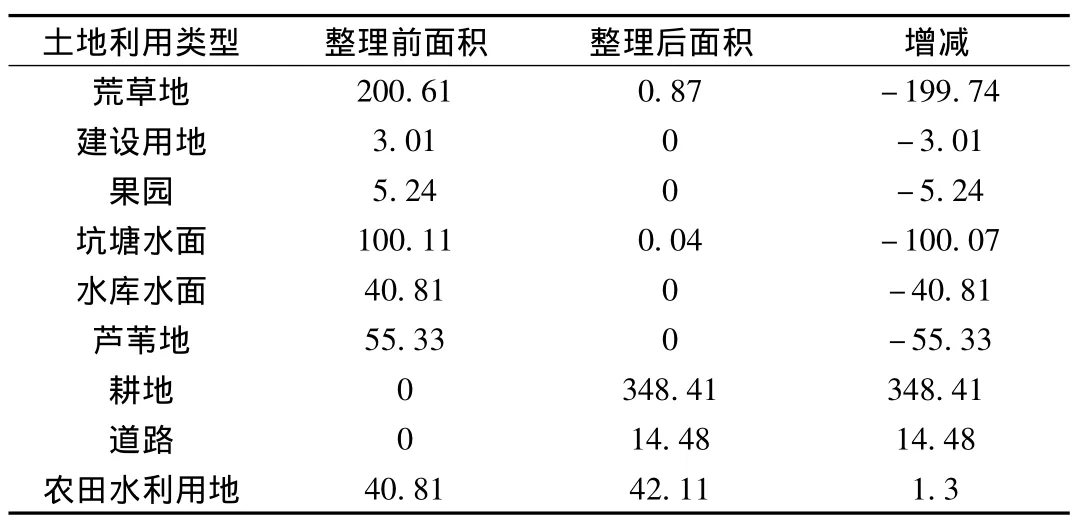

以天津市宁河县七里海镇 (117°37'46″E-117°38'39″E,39°15'57″N-39°30’29″N)土地整理项目为研究案例。该区域的土地资源类型包括了耕地、荒草地、建设用地、苇地、坑塘水面等,具有典型的代表性,所以选择该案例。项目区域处于冲积平原前缘和滨海冲积平原交错地带,地貌类型为平原,由北向南微倾斜,地面坡度为1/5000~1/10000,地块相对较平坦,地块局部地表高低落差较大,使地表呈现高低起伏的地貌。项目区土壤为粘质重碳酸盐—氯化物轻度盐化湿潮土,土层厚度>0.7m,土壤耕作层有机质含量平均值为1.35%,氯磷比例为1∶0.22,土壤较肥沃,质地粘重,适宜多种农作物生长。项目区土地开发整理项目总规模为405.921 5hm2,涉及23个行政村的40宗地块,项目规划建设工期为5个月,计划自2008年11月初开始至2009年3月底完成。项目预算投资总额1 334.021 6万元,完成后可新增耕地348.41hm2,新增耕地率为85.83%。通过土壤改良措施、农田水利设施建设,经过精耕细种土地生产力可达到现有耕地平均水平,对耕地实施轮作制,每年种植玉米86.12hm2,可实现纯收益114.32万元,种植棉花258.37hm2,可实现纯收益416.62万元。项目区新增耕地年增加收益530.95万元。该项目的基本情况及土地整理前后的土地利用状况见表1。

1.2 研究方法

1.2.1 评价指标体系的建立

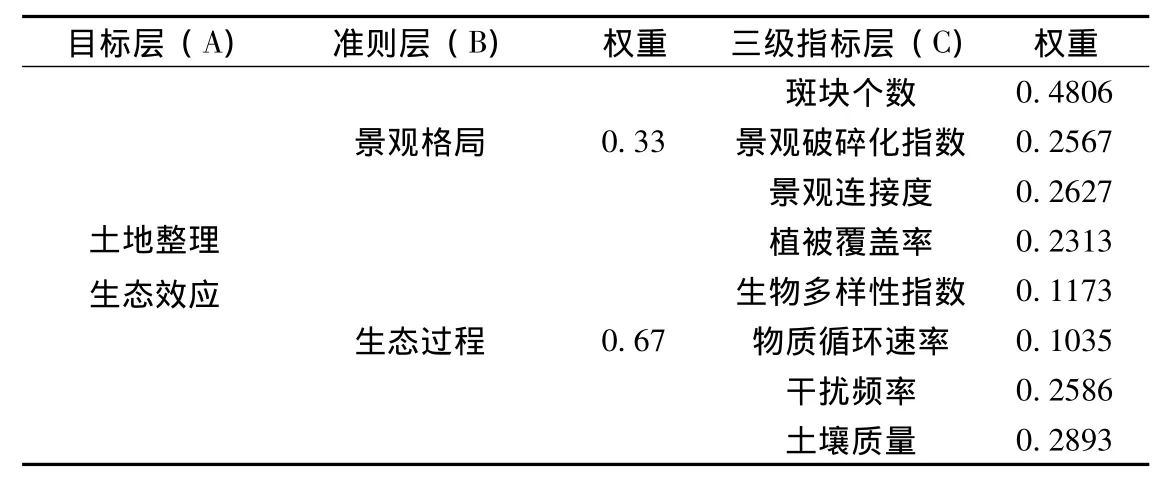

土地整理的过程从生态学角度看,是生态系统结构和功能的改变,进而反映到宏观层次的景观格局变化。因此,在确定指标的过程中,需要充分理解景观格局与生态过程的关系,确定合理的评价指标。从景观格局与生态过程的关系看,生态过程是生态系统结构和功能的表现,景观格局从宏观尺度上对生态过程产生影响。某种景观格局一旦形成,将直接制约或促进某一生态过程。从土地整理项目的特征和过程分析,该类型项目在实施过程中,将首先对地表土壤产生扰动,破坏原有植被,造成生态系统种群结构的变化,影响生态系统的物质循环和能量流动,最终原来的生态系统类型被改变为耕地,形成新的半人工农田生态系统,并形成新的景观格局特征。而这种景观格局特征也会对土地整理项目区域的物质循环和能量流动生态过程产生长期的影响。根据这一思路,该文从宏观层次的景观格局和微观层次的生态过程角度构建土地整理生态效益评价指标体系,采用专家咨询法,通过电子邮件问卷方式,咨询了专家15人,其中从事生态学相关研究的学者6人,从事土地管理和规划的专家4人,从事土地整理的专家2人,及当地的管理干部3人,结合相关专家的意见,仅从土地整理的生态效应角度进行指标构建,选取斑块个数、景观破碎化指数、景观连接度、植被覆盖率、生物多样性指数、干扰频率、土壤质量等作为评价因子,由于反映生态过程能量流动的指标不易测定,故没有选取。

表1 土地整理项目实施前后土地利用结构变化 hm2

1.2.2 归一化过程

由于指标体系中各评价指标具有不同的量纲,因此采用目前常用的归一化方法进行无量纲化处理。土地整理后的生态效益指数根据各指标归一化处理后的值乘以各自权重后进行加和,该文采取加权求和公式,公式如下:

式中K为归一化系数,K=100/K最大值,w1,w2,w3,…,为各指标所占的权重,其和为1;a1,a2,a3,…,为每一种土地类型的面积;A为区域总面积。

式中w1,w2,w3,…,为三级指标所占的权重,其和为1;i1,i2,i3,…,为三级指标的指数值。

1.2.3 构建判断矩阵并确定权重

不同的评价指标对生态效应的影响、贡献程度不同,这是客观存在的,但具体每个指标的影响大小却不能采用数学方法精确衡量。因此,在这类问题上,对权重的确定问题,目前比较广泛特尔菲专家咨询法(Delphi)和层次分析法 (AHP)结合的方法。层次分析法是一种定性与定量分析相结合的决策分析方法。它是一种将决策者对复杂系统的决策思维过程模型化、数量化的过程。该文采用层次分析法对前面确定的土地整理生态效应指标体系各指标进行权重赋值。具体有以下过程。(1)将土地整理生态效应的因素概念化,建立影响因素的指标层次结构 (表1);(2)通过分析概念之间的相互联系、逻辑归属和重要性的级别等,对其进行分层排列,构成一个由上而下的阶梯层次结构。(3)构建判断矩阵,评判各因子间的重要程度。(4)利用和积法[13]计算该矩阵的最大特征向量,再进行一致性检验,最终确定各指标的权重(表2)。

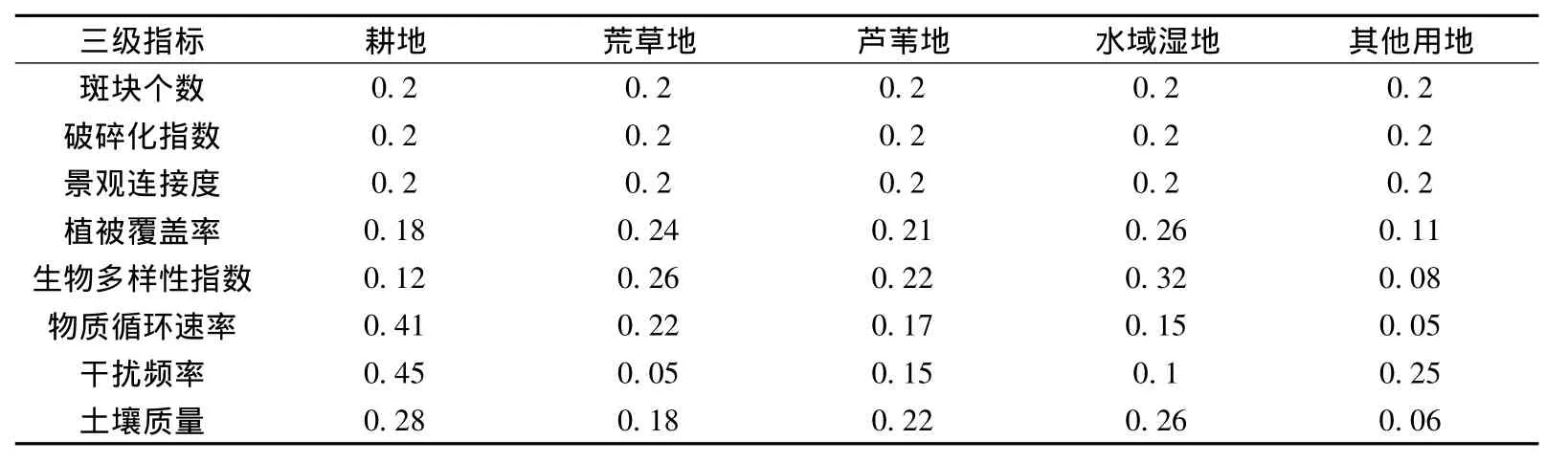

根据专家咨询结果,确定每一土地利用类型单项三级指标的权重值。由于项目区域没有原始的林地,因此在确定权重时没有将林地类型列入。在确定权重值过程中,专家们认为,景观格局中的相关指标,无法从土地利用类型中直接判断景观格局的好坏,需要按照实际的计算获得,因此确定了相同的权重值 (表3)。

表2 土地整理生态效应评价指标体系

1.2.4 各指标数据获得过程

(1)景观格局指数。首先获取土地整理项目实施前的TM遥感影像,经过校正后在ERDAS Image 9.1中进行监督分类,然后在ArcGIS 9.3平台上进行人工目视判读修正,获得项目区土地利用空间数据。然后将数据转换为栅格格式,在景观分析软件FRAGSTATS3.3(Grid)中进行景观格局指数的计算,其中斑块个数可以直接统计得到,景观破碎化指数和景观连接度采用该软件中的斑块密度和平均最近距离表示。其中斑块密度PD(patch density)是指单位面积的斑块数量,可表征景观的破碎化程度。密度小,表明景观较为完整,无明显破碎化现象,空间异质性小。密度大,则表示景观的破碎化程度高,空间异质性强,人为干扰性强,不利于野生物种的生存[14]。

计算公式为:

单位:个/100hm2;取值范围:PD>0。

表3 土地整理生态效应三级指标权重

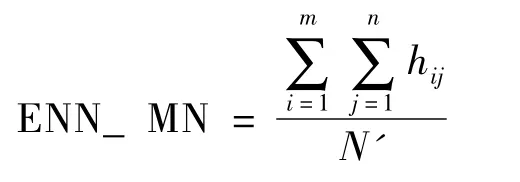

景观连接度描述了景观要素在功能和生态学过程上的有机联系,这种联系可能是生物群体间的物种流,也可能是景观要素间直接的物质、能量与信息流,它为探索景观空间异质性和揭示景观空间格局与生态过程间的关系提供了理论基础和技术方法。景观连接度的度量方法有结构连接度和功能连接度两种类型,结构连接度指标相对容易获取,对应在景观计算软件中的指标为平均最近距离,其计算公式如下:

在景观水平上等于所有斑块ij与其邻近距离的总和除以景观中具有最近距离的斑块总数。ENN_MN值较大时说明同类斑块距离较远,即隔离度较高。

单位:m,取值范围:ENN_MN>0。

(2)植被覆盖指数和生物多样性指数共同反映区域生态系统的结构特征,现状资料通过现场调查获取,项目实施后数据通过调查周边区域数据对比替代。其中植被覆盖指数采用归一化法来计算,根据各类植被对大气的贡献和项目区的实际情况,湿地最高,其次是荒草地,再其次芦苇地,具体权重分别为耕地0.18,荒草地0.24,芦苇地0.21,湿地0.26,其他用地0.11,则植被覆盖指数 (Index of vegetation cover,简称Ivc)的计算方法为:

Ivc=Kveg× (0.18×耕地面积 +0.24×荒草地 +0.21×芦苇地 +0.26×湿地 +0.11×其他用地面积)/区域面积

(3)物质循环速率反映生态系统内部过程。从生态学角度,物质循环速率快反映生态系统处于演替的前期,反之,生态系统处于演替后期。在土地整理项目中,自然生态系统被改造为农田生态系统,由于人为因素介入,物质循环速率大大加快,反映了生态过程的更新速度了,具体数据本文参考相关研究获得草地、湿地、耕地的平均物质循环速度相对比较,根据土地利用类型的面积和权重进行计算。

物质循环速率=K× (0.45×耕地面积+0.05×荒草地+0.15×芦苇地+0.1×芦苇地+0.25×其他用地面积)/区域面积

(4)干扰频率反映了人工生态系统和自然生态系统的差别,土地整理项目完成后,人类对农田生态系统的干扰频率大大增加,直接改变了生态过程。干扰频率值的高低反映了区域生态环境质量的自然度,计算方法同样采用确定权重后的归一化方法处理。

(5)土壤质量是决定地表植被生态状况的基础因子,通过土壤有机质含量和土壤类型等因子综合判定。该文中土壤质量采用土壤肥力指数表示[15]。

2 结果与分析

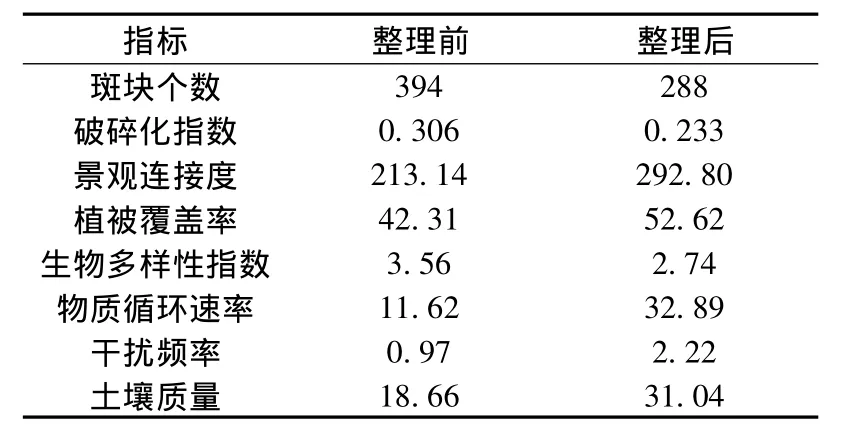

根据前述评价方法,结合项目区的实际调研资料,得到各评价因子在项目实施前后的指数 (表4和表5)。对比天津七里海镇土地整理项目实施前后情况,可以看出,该项目在获得经济和社会效益的同时,也取得了一定的生态效益。

(1)从具体的指标看,宏观方面,景观格局中的斑块个数和破碎化指数都有所降低,而景观连接度增加,说明经过土地整理,项目区域的景观完整性得到提升。原因是因为在土地整理过程中,将原来散布的碎斑块如各类小的荒草地、坑塘水面、养殖水面等进行了整合,整理为整块的农田景观。从景观角度,土地整理过程本身就是对原有景观格局完全打破,重新构建景观生态格局的过程,虽然从指标上看,景观完整性得到提升,但景观完整性提高的同时,造成了景观多样性的降低。

表4 各景观类型整理前后情况 hm2

表5 土地整理项目前后各评价因子指数

(2)植被覆盖率指数有所提高。这是由于在项目规划中,沿项目区边界、排水沟和田间道,种植农田防护林以改善农田小气候。同时较大面积的水面被改造成为耕地,也提高了区域的植被覆盖率指数,但从区域角度看,植被覆盖在农作物生长期能够发挥良好的生态效益,在非种植季节,植被覆盖率会大大降低。

(3)生物多样性指数比项目实施前降低了24%。这主要是由于在土地整理过程中,荒草地和水域湿地中的自然次生植被大量减少,原有的灌木和杂草等消失很多,在实际调查中还发现,项目实施过程中,由于修筑水利设施,田边的杂草群落被排水渠等取代,由于这些设施是由水泥等硬质材料构成,造成了生物多样性降低。同时,自然植被的损失还造成一些小型动物栖息地的丧失。

(4)由于该项目区原来的自然生态系统被改变为人工干扰强烈的农田生态系统,因此引起了物质循环速率和干扰频率的大大增加,其中物质循环速率比整理前增加了1.4倍,干扰频率增加了1.2倍。单纯从物质循环速率不能反映生态过程的好坏,但干扰频率增加将导致生态系统结构的不稳定。由于农田生态系统完全依赖于人工操作,其自然生态过程完全被破坏,因此在土地整理项目完成后,进行农田耕种过程中,需要进行全程指导,按照生态系统理论,提高农田的生态环境质量,尽量维持其生态过程的完整性,例如通过秸秆还田、增施有机肥、减少化肥和农药的使用量,在保证农业产量不受影响的前提下,为小型生物提供栖息地。

(5)项目完成后,由于土地得到平整,田块规整成方,水利设施配套完善,田间道路和农田防护林成网,区内所有的耕地将成为“旱能灌、涝能排、盐能降”的标准农田,再加上大力推广和使用有机肥料和生物肥料,因此土壤质量得到全面提高,从而增加了耕地产出率。

(6)总体上,天津七里海镇的土地整理项目在增加耕地面积和改善农业生产条件方面取得了显著的效益,为农民增加耕地面积和增加收入方面做出较大贡献。但从项目整体的实施效果看,整理目标比较单一,过度强调了增加耕地面积的指标,在项目实施后,对整理后的农田改造和农田水利设施的维护关注不够,根据实地调研发现,许多水利设施被破坏或不能使用、发挥功能现象普遍,而农民自身没有资金,无法再次投入。另外,在耕地整理完成后,其目标主要是种植水稻、玉米、棉花等传统常规农作物,而天津作为直辖市,要建设生态园林城市,在农业方面需要大力推进现代农业、观光农业等,因此建议在今后的土地整理项目中,应加大后续投入,保护生态价值大的土地类型,发挥土地整理的经济、社会和生态保护的综合效益。

3 讨论

(1)该文是针对目前土地整理项目中多注重短期的经济效益和社会效益,土地管理部门和当地政府对土地整理项目的后续投入和生态建设重视不够,提出开展土地整理工作要更加重视综合生态效益,尽量提高土地整理项目的正面生态效益,降低负面生态影响。从生态学角度,将景观格局与生态过程结合,构建了指标体系,并进行了实证研究,但从整体来看,虽然进行了新的思路尝试,但指标在设置方面以及权重的确定,及评价结果分析方面,还是具有较多的主观性。因此,在评价方法、评价指标设置和权重确定方面还需要进一步研究。同时,不同区域的生态系统类型不同,如该项目区没有林地类型,因此指标中没有设置,要将该思路应用于其他地区,还需要重新选择指标。

(2)土地整理项目的最初目的就是为了增加耕地而进行的,并没有过多考虑生态效益。而针对农田生态系统,如何既能保持农作物的高产、维持农田的土壤质量,同时维护其生态过程,这本身就是生态学中针对这种高人工干扰生态系统类型的难点,因此,针对具体的项目和不同的区域,需要根据实际情况,进行经济效益和生态效益的综合考虑。

[1]严金明,钟金发,池国仁.土地整理.北京:经济管理出版社,1998

[2]严金明,夏素华,夏春云.土地整理效益的分析评价与指标体系建立.国土资源情报,2005(2):36~42

[3]熊广成,孟庆香,常庆瑞.农地整理项目的效益分析.西北农林科技大学学报 (社会科学版),2003,3(5):13~16

[4]李霞,刘秀华.论土地整理项目综合效益评价.西南农业大学学报 (社会科学版),2004,2(4):5~7

[5]王炜,杨晓东,曾辉,等.土地整理综合效益评价指标与方法.农业工程学报,2005,21(10):70~73

[6]付光辉,刘友兆,祖跃升,等.区域土地整理综合效益测算——以徐州市贾汪区为例.资源科学,2007,29(3):25~30

[7]王瑷玲,赵庚星,李占军,等.土地整理效益模糊综合评价研究——以宁阳县伏山土地整理项目为例.山东农业大学学报 (自然科学版),2008,39(1):143~147

[8]李正,王军,白中科,等.基于物元评判模型的土地整理综合效益评价方法研究.水土保持通报,2010,30(6):190~194

[9]许璐璐.基于能值分析的土地整理生态效益研究,南京农业大学,2007

[10]吴翔华,唐德善,付光辉.区域土地整理对生态服务价值的影响—以徐州市贾汪区为例.城市发展研究,2008,(4):36~41

[11]张贞,高金权,杨威,等.土地整理工程影响下农业生态系统服务价值的变化.应用生态学报,2010,21(3):723~733

[12]胡巍巍,王根绪,邓伟.景观格局与生态过程相互关系研究进展.地理科学进展,2008,27(1):18~24

[13]魏翠萍.层次分析法中和积法的最优化理论基础及性质.系统工程理论与实践,1999,(9):113~119

[14]宋素青,王卫,袁晓芳.张家口坝上地区景观格局分析,中国农业资源与区划.2005,26(3):36~39

[15]高志勤,傅懋毅.经营方式对毛竹林土壤肥力指数的影响.南京林业大学学报:自然科学版,2008,32(4):81~85