低渗透油藏差异开发技术研究与实践

——以济阳坳陷博兴洼陷为例

2014-03-07徐亮

徐亮

(中国石化胜利油田分公司纯梁采油厂,山东滨州256504)

低渗透油藏差异开发技术研究与实践

——以济阳坳陷博兴洼陷为例

徐亮

(中国石化胜利油田分公司纯梁采油厂,山东滨州256504)

为提高低渗透油藏储量动用率和原油采收率,在总结博兴洼陷低渗透油藏研究成果及各种资料的基础上,依据低渗透油藏的地质特点和储层物性特征,通过理论研究和室内实验相结合的方式,研究了低渗透油藏的渗流机理,因不同渗透率级差低渗透储层流体渗流特征不同,将低渗透进一步细分为普通低渗透、特低渗透、超低渗透。对开发难度大的特低渗透、超低渗透油藏采取了常规注水开发、小井距注水开发、大型压裂弹性开发、气驱开发和长水平段水平井非常规开发等一系列差异开发技术,取得了明显的技术进展,并对这些技术在低渗透油藏开发的适用性进行了评价。研究认为,博兴洼陷低渗透油藏内的流体均具备一定的流动能力,通过差异开发技术改善渗流特征,可以实现有效动用。

水平井大型压裂二氧化碳驱储量动用开发对策低渗透油藏博兴洼陷

低渗透、特低渗透油藏是中国陆上油田开发的主要阵地,在胜利油区尤其如此。2013年12月胜利油区低渗透油藏的石油地质储量超过5×108t,占已探明石油地质储量的1/6,并且低渗透储量在新探明石油地质储量中所占比例大且呈明显增加趋势。该类油藏由于其特殊的储层物性差异,在实际开发过程中面临储量动用难度大,注水压力高、注水开发困难,开发效果较差等问题[1-5],开发难度越来越大。

针对低渗透、特低渗透油藏的开发难点,许多学者进行了广泛的研究,已经在大型水力压裂、注采井网优选、二氧化碳驱等方面取得了宝贵的研究成果[6-15]。但矿场实践表明,这些成果并不是放之任何油藏而皆准的,每种技术都有相对的适用性和局限性,需要根据具体的油藏条件进行筛选。博兴洼陷是东营凹陷的次级构造单元,该洼陷区域低渗透油藏分布广、类型多、差异大,是胜利油区低渗透油藏的典型代表,其地质特征、开发特征和油藏特征均具有代表性。近几年,针对博兴洼陷的各类油藏,在提高低渗透油藏储量动用程度和提高采收率方面进行了大量基础研究,开展了多项先导试验和技术攻关,取得了重要的认识,提出了低渗透、特低渗透油藏需要进行差异开发的理念。

1 油藏特征

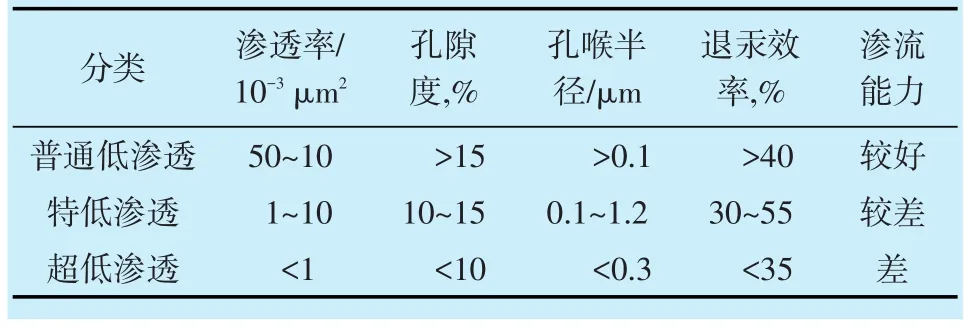

博兴洼陷以低渗透油藏为主,低渗透油藏探明石油地质储量为1.9×108t,年产油量达67×104t。由于特殊的沉积条件和成藏规律,博兴洼陷所属的低渗透油藏差异较大,重点体现在渗透率、孔隙度、孔喉特征等方面[16-17]。由于不同渗透率级差低渗透油藏具有不同的渗流特征,理论和技术成果缺乏系统性和针对性[18-20]。因此,本着地质与油藏、理论与技术结合的思路,根据不同低渗透油藏的地质特点、渗流特征,将洼陷内低渗透进一步细分为普通低渗透、特低渗透和超低渗透(表1),普通低渗透油藏可采取常规注水开发,洼陷内已开发石油地质储量为1.1×108t;而对于特低渗透、超低渗透油藏,常规开发难度大,未动用石油地质储量为0.8×108t,需要采取差异开发技术,提高开发技术针对性,实现低渗透油藏的经济高效开发。

表1 博兴洼陷低渗透分类

2 差异开发技术理论基础及先导试验

2.1 低速非达西渗流理论

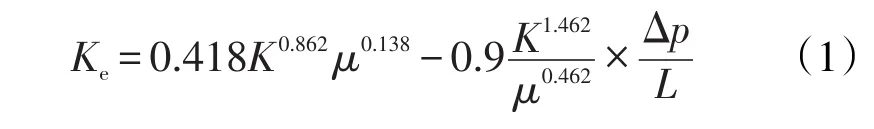

前人对单相渗流启动压力梯度数学描述方法开展了大量的研究且方法各异[21],笔者从便于应用的角度通过实验的方法对启动压力梯度与空气渗透率、流体粘度和驱替压力梯度之间的规律进行了探索,确定了地层有效渗透率与孔渗参数、驱替压力梯度之间的关系,即

式中:Ke为有效渗透率,10-3μm2;K为空气渗透率,10-3μm2;μ为地下流体粘度,mPa·s;Δp为压差,MPa;L为长度,cm;Δp/L为驱替压力梯度,MPa/ cm。

在确定流度的条件下,按照驱替压力梯度由小到大,可将低渗透储层流体的渗流能力分为不流动、不易流动状态的非线性渗流和易流动状态的拟线性渗流(图1)。

图1 低渗透砂岩油藏渗流流态判断图版

2.2 低渗透油藏合理注采井距

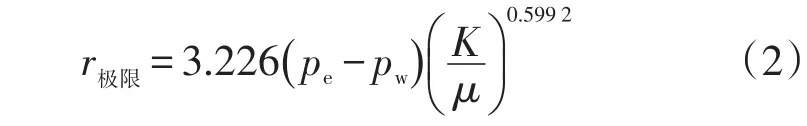

低渗透油藏由于存在启动压力梯度,在实际开发过程中就存在极限渗流半径,其表达式为

式中:r极限为极限渗流半径,m;pe为地层压力,MPa;pw为油井流压,MPa。

油藏开发实践证实,地层中启动压力的存在导致不同渗透率的油藏注水难度不同(图2),就目前的开发技术而言,渗透率为3×10-3μm2地层的作用距离大约为90m,即排距小于180m井网,可以实现有效开发。

图2 不同渗透率低渗透油藏作用距离与井口注入压力的关系

2.3 二氧化碳驱油技术实验原理

二氧化碳驱油技术在低渗透油藏开发中应用广泛[21]。利用正理庄油田高89块低渗透岩心研究了二氧化碳驱油的适用性。实验结果表明,地层原油粘度随着二氧化碳溶解量的增加而大幅降低(图3)。当溶解度为132.33m3/t时,地层原油粘度由原始的1.98mPa·s下降到0.585mPa·s。由此可见,二氧化碳能够大量溶解在原油中,注入二氧化碳后致使地层原油体积大幅膨胀、粘度明显降低,地层压力下的原油体积可以膨胀1.2612倍,粘度降低幅度为70.45%(图3)。二氧化碳驱能起到很好的膨胀原油体积、降低原油粘度的效果,有利于提高低渗透储层的动用程度。

图3 126℃下地层原油粘度与二氧化碳溶解度的关系

2.4 大型压裂技术

对于低渗透薄互层油藏如果采用常规压裂,则压裂缝通常沿物性好、岩性脆的方向延伸,造成该类油藏动用程度差,储量损失大。而大型压裂与常规压裂相比,具有延伸压力大、延伸长、加砂量大的优点,可以大幅度提高低渗透油藏单井产能和储量动用程度。当压裂半缝长增加50%时,如果导流能力比从0.1提高到0.4,则对应的增产倍数翻一倍,即从3倍提高到6倍多。此外,在特定沉积相条件下大型压裂的纵向缝深度大且长,若裂缝扩展到油层深处的产层和天然裂缝中,或由低渗透亚相延伸到高渗透亚相,增产效果会更显著。博兴洼陷低渗透薄互层油藏沉积相变化复杂,相变快,正好符合这一特点,因此大型压裂后油井产能可大幅度提高。

2.5 长水平段水平井分段压裂技术

长水平段水平井分段压裂是近年兴起的一项新技术,博兴洼陷的低渗透油藏开发率先应用了该项技术。目前已经完成了低渗透砂泥岩剖面地应力研究和长水平井分段压裂实验,并进行了现场试验。2010年投产了第1口低渗透砂岩油藏长水平段水平井分段压裂技术井樊154-平1井。该井水平段长度为1200m,分12段压裂,压裂后自喷产油量为53t/d,自喷期达169d,转抽后产油量稳定在10t/d以上生产,已累积产油10877t。

根据试井资料分析,将长水平段水平井渗流分为4阶段,即裂缝内流动、近裂缝流动、裂缝间流动和裂缝外流动(图4)。长水平段增加了单井控制储量、分段压裂提高了原油渗流能力,长水平段水平井分段压裂提高了单井产量的同时,延长了油井稳产期,是致密低渗透油藏开发的有效技术手段。

图4 长水平段水平井分阶段渗流特征

3 差异开发技术适用性评价及应用

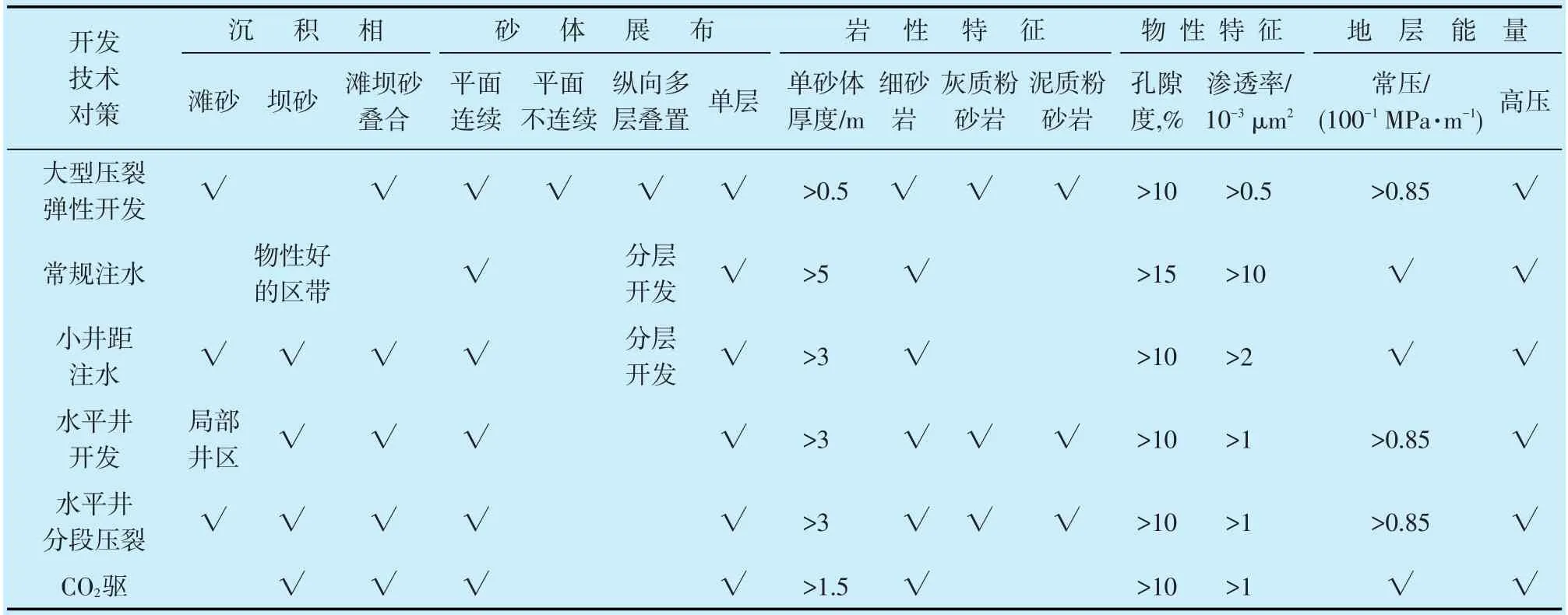

虽然目前已经开展了大量的低渗透开发技术研究,但是大量的开发实践表明,并不是所有的现有技术在各类低渗透油藏中均能有效地发挥作用。因此通过对近年来资料的分析,确定了不同开发技术的适用性(表2)。在开发方式的优选中,不能仅依靠渗透率的级别,还需要结合相关资料确定合理的开发技术。

表2 博兴洼陷低渗透油藏开发技术筛选评价

对于储层物性好、整体分布稳定的低渗透油藏,采用常规注水开发。梁108块为低孔低渗透油藏,孔隙度为15.2%,渗透率为2×10-3~10×10-3μm2。采用大井距400m布井,建产能0.9×104t。注水后区块产量逐渐上升,液面由注水前的1588m上升到2013年12月的1468m,水线推进速度为1.6m/d。

对于储层物性较好、主力层分布稳定的低渗透油藏,可建立有效压差,实施小井距注水开发。为验证低渗透油藏注水开发的矿场可行性,2008年开辟了樊144块小井距注水试验井组。樊144块储层平均渗透率为3.72×10-3μm2。采用井距为260m、排距为220m的五点法井网,对应油井1~3个月内全部见到注水效果,区块自然递减率保持在10%以内,与弹性开发相比,递减速度大幅度降低。水井不压裂即可以完成配注,解决了低渗透油层注不进的问题;油井保持了较高的产量,解决了油井采不出的问题。

对于储层连通性差、薄互层的特低渗透油藏,实施大型压裂开发。梁112块储层平均渗透率为1.3×10-3μm2,为薄互层低孔特低渗透储层。实施大型压裂的效果是:①增大加砂量,造缝长度加长。大型压裂平均造缝长度为130~210m,是常规压裂的2~3倍。②油井产能得到大幅度提高。梁112块大型压裂平均初期产油量25t/d,是常规压裂改造后产油量3.6t/d的7倍。③油井稳产期长。常规压裂油井递减率为9.9%,大型压裂油井递减率为1.2%,递减率明显减缓,大型压裂后产油量大于3t/d的大部分井稳产期为500d以上,稳产期长。

对于储层物性差、厚度大的超低渗透油藏,采用长水平段水平井开发。樊154块为低孔超低渗透致密油藏,主力含油层系沙三段中亚段2砂组,孔隙度平均为14.6%;渗透率最大为3.31×10-3μm2,最小为0.102×10-3μm2,平均为0.94×10-3μm2。直井开发无自然产能,压裂后初产平均单井产油量为6.4t/d,但产量迅速下降,2~3个月即下降到1~2t/d,直井平均单井产油量仅为1.6t/d。为实现低渗透油藏的有效动用,2010年利用长水平段水平井技术开发,投产长水平段水平井10口,初期单井最高产油量达76t/d,平均单井初期产油量为35t/d,自喷期平均139d,自喷转抽后平均单井产液量为19.6t/d,产油量为10.1t/d,含水率为48%,利用动态法和弹性产率计算,单井累积产油量为2.1×104t。

对于储层物性差、薄互层特低渗透油藏,进行二氧化碳驱开发。高89块低渗透储层为砂泥岩互层,岩石比较致密,储层平均渗透率为4.7×10-3μm2,属低孔特低渗透储层。区块混相压力为28.9MPa。选择高89-4井进行现场试注,周围一线生产井6口。二氧化碳驱实施效果:①地层吸气状况较好。2013年12月平均油压为14MPa。②地层压力得到恢复。注入井井底压力回升,高89-4注入井井底压力测试静压平均每月上升0.638MPa。③油井产量上升、递减减缓。一线的5口生产井见效,油井见效后产液量上升。

4 结束语

低渗透油藏的物性特征千差万别,目前的各种开发技术均有相对的适用性和局限性。依据博兴洼陷所属油藏的开发经验,筛选了目前现有的主要低渗透油藏开发技术适用的油藏条件,提出了针对油藏特征,采用差异开发技术。在该理念的指导下,博兴洼陷低渗透油藏取得了较好的开发效果。

[1] 赵文智.边际油田开发技术现状、挑战与对策[J].石油勘探与开发,2006,33(4):1-6.

[2] 王文环.特低渗透油藏驱替及开采特征的影响因素[J].油气地质与采收率,2006,11(3):69-72.

[3] 王友启,周梅,聂俊.提高采收率技术应用状况及发展趋势[J].断块油气田,2010,17(5):628-631.

[4] 刘桂玲,孙军昌,熊生春,等.高邮凹陷南断阶特低渗透油藏储层微观孔隙结构特征及分类评价[J].油气地质与采收率,2013,20(4):37-41.

[5] 蒋廷学,王宝峰,单文文,等.整体压裂优化方案设计的理论模式[J].石油学报,2001,22(5):58-62.

[6] 裘怿楠,刘雨芬.低渗透砂岩油藏开发模式[M].北京:石油工业出版社,1998.

[7] 蔡玥,赵乐,肖淑萍,等.基于恒速压汞的特低—超低渗透储层孔隙结构特征——以鄂尔多斯盆地富县探区长3油层组为例[J].油气地质与采收率,2013,20(1):32-35.

[8] 王友启.胜利油田高含水期油藏水驱精细调整技术方向[J].石油钻探技术,2011,39(1):101-104.

[9] 陈元千.不同布井方式下井网密度的确定[J].石油勘探与开发,1986,13(1):60-62.

[10]王锋,刘慧卿,吕广忠.低渗透油藏长缝压裂直井稳态产能预测模型[J].油气地质与采收率,2014,21(1):84-86,91.

[11]刘柏林,王友启.低含油饱和度油藏开发特征[J].石油勘探与开发,2011,38(3):341-344.

[12]闫萍,王友启,杨仁金,等.永安镇油田永12断块开发后期水平井整体调整方案优化设计[J].油气地质与采收率,2002,9(5):44-46.

[13]陈顶峰.特低渗透油藏CO2非混相驱[D].大庆:大庆石油学院,2008.

[14]曾凡辉,郭建春,徐严波,等.压裂水平井产能影响因素[J].石油勘探与开发,2007,34(4):93-95.

[15]张盛宗.合理选择注采井网的动态研究[J].大庆石油地质与开发,1994,13(2):29-32.

[16]凌宗发.水平井注采井网优化[J].石油勘探与开发,2006,34 (1):69-72.

[17]孙致学,姚军,唐永亮,等.低渗透油藏水平井联合井网型式研究[J].油气地质与采收率,2011,13(5):101-104.

[18]徐运亭,徐启,郭永贵.低渗透油藏渗流机理研究及应用[M].北京:石油工业出版社,2006:15-100.

[19]李淑霞,谷建伟.油藏数值模拟基础[M].东营:中国石油大学出版社,2012.

[20]吴柏志.低渗透油藏高效开发理论与应用[M].北京:石油工业出版社,2009:26.

[21]王友启,赵峰华,刘柏林,等.炼油厂排放二氧化碳用于驱油埋存的可行性评价[J].油气地质与采收率,2010,17(2):70-73.

编辑 刘北羿

TE348< class="emphasis_bold">文献标识编码:

编码:A

:1009-9603(2014)04-0107-04

2014-05-25。

徐亮,男,高级工程师,博士,从事油藏研究和管理工作。联系电话:(0546)8756179,E-mail:xuliang.slyt@sinopec.com。

国家重大专项示范工程项目“胜利油田薄互层低渗透油田开发示范工程”(2011ZX-05051)。