辽河滩海东部地区层序结构及发育模式

2014-03-02王海生中石油辽河油田分公司开发处辽宁盘锦124010

王海生 (中石油辽河油田分公司开发处,辽宁 盘锦 124010)

辽河滩海东部地区层序结构及发育模式

王海生 (中石油辽河油田分公司开发处,辽宁 盘锦 124010)

根据岩性、测井、古生物等层序识别标志,将辽河滩海东部地区古近系划分为9个三级层序(SQ1~SQ9),建立了全区统一的层序地层格架。SQ1~SQ9层序发育具有东西分区、南北分带、纵向叠置的特点。东西分区特征主要表现为:盆地西侧SQ3~SQ9各层序逐层超覆于中央凸起带之上,低水位体系域不发育;盆地中部洼陷带SQ1~SQ9各层序沉积物变细,分布稳定;盆地东侧SQ3~SQ9各层序逐层超覆于东部斜坡之上,削截、上超等现象明显。南北分带的特征表现为:在盖州滩断鼻带、太葵断裂背斜带、龙王庙断裂背斜带内沉积物整体呈南粗北细特征。

辽河滩海;古生物;层序结构;发育模式

1 区域地质背景

辽河滩海地区位于下辽河-辽东湾盆地北部,属陆上辽河坳陷与海域辽东湾坳陷的过渡区 (图1),是中新生代伸展、走滑背景下形成的陆相断陷盆地[1,2]。 研 究 区 为 辽 河滩海东部地区,包括燕东凹陷、燕南潜山带、东部凹陷、中央凸起和部分西部凹陷 (图1)。陆上与海域多年勘探证实,辽河滩海地区石油地质条件优越,生、储、盖层发育齐全且配置良好,形成了多套含油组合,具备了形成多层位、多类型油气藏的条件,是中石油辽河油田分公司后续勘探的主要接替区[3,4]。 但 由 于 其 地 质结构与断裂系统复杂,地层与沉积相变化大,影响了对地质体勘探开发的认识与评价。因此,需从层序地层特征、沉积体系发育等方面,开展系统、深入的研究。层序地层学是基于年代地层格架建立的,用以解释和研究地层展布样式,隶属于现代地层学范畴。经过多年来的实践、探索,目前,层序地层学已经被地质学领域的众多学科所接受,特别是在油气勘探领域得到了广泛的应用,许多石油公司将其视为油气勘探中的一种权威性工具。

图1 辽河滩海东部地区位置图

2 层序发育特征

2.1 识别标志

层序地层学的一个重要研究内容就是层序界面

(等时界面)的识别,即不整合面或与之相对应的整合 面 的 识 别[5,6]。 层 序界面在露头、岩心、测井、地震、古生物、地球化学等资料上都有明显的识别标志[7~10]。

2.1.1 岩性标志

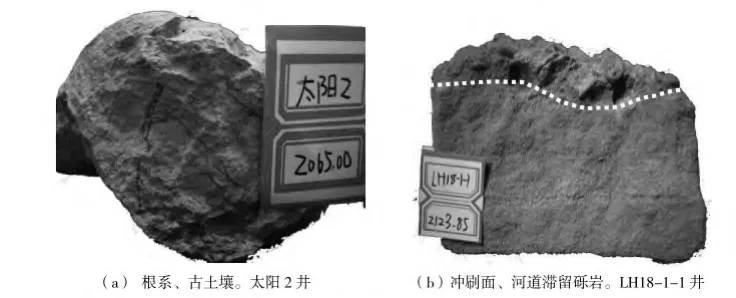

图2 层序界面识别标志

1)古风化面 是古暴露面和不整合面的标志,也是最为可靠的、直接的层序边界标志。古风化面处发育根土岩、古风化壳和古土壤层。东部凹陷古近系根系、古土壤发育 (图2(a)),可以作为层序划分的依据。

2)河道侵蚀面 沉积基准面下降期,河床底砾岩冲刷切割老地层形成河道侵蚀面,它是沉积间断面和不整合面的标志 (图2(b))。沉积基准面上升期,冲刷面之上充填河道砂砾岩。

3)岩相突变面 层序界面在岩性剖面上表现为界面上、下地层岩相突变。4)沉积旋回转换面 由向上水体变浅的相序转换为向上水体变深的相序。

5)事件沉积 指洪水、火山等地质突发事件对陆相湖泊层序的影响。区内太阳岛-荣兴屯地区东营组 (Ed)火山岩多次成套出现,可作为良好标志层。

2.1.2 古生物识别标志

收集整理研究区60口钻井,并采样分析葵花2井等3口取心井的介形类、孢粉等古生物资料,总结出辽河滩海东部地区古近系不同时期的主要古生物组合特征,为全区范围内准确识别层序界面和地层对比提供依据。葵花2井介形类化石分析结果 (图3)表明:1670m以上地层以唇形脊东营介为主要化石组合,揭示该套地层为SQ5,即东营组二段 (Ed2);1670~1840m为SQ4,即东营组三段 (Ed3);1840m以下地层以惠东华北介、中国华北介及各类玻璃介为主要化石组合,揭示其为SQ1~SQ2,即沙河街组三段 (Es3)。孢粉、藻类组合分析结果表明:1840m以上为Ed,被子植物高于裸子植物,被子植物以榆粉属为主,裸子植物以松科为主,藻类中见丰富疑源类化石和少量沟鞭藻类化石;1840m以下为Es3,被子植物略高于裸子植物,被子植物以小亨氏栎粉为主,裸子植物以杉粉属、单束松粉属和双束松粉属为主,藻类以渤海藻科为主。

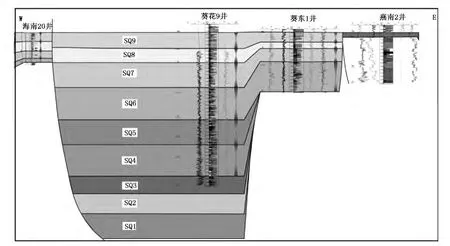

2.2 层序构成

综合运用岩心、钻井、测井及古生物等资料,分析了辽河滩海东部地区古近系层序界面特征和地层叠加样式,将古近系划分为9个三级层序 (图4)。三级层序SQ1相当于沙河街组三段下亚段 (EsL3),SQ2相当于沙河街组三段中、上亚段 (Esm~u3),SQ3相当于沙河街组一、二段 (Es1~2),SQ4相当于东营组三段下亚段 (EdL3),SQ5相当于东营组三段中、上亚段 (Edm~u3),SQ6相当于东营组二段下亚段 (EdL2),SQ7相当于东营组二段上亚段 (Edu2),SQ8相当于东营组一段下亚段 (EdL1),SQ9相当于东营组一段上亚段 (E)。

图3 葵花2井古生物特征

辽河滩海东部地区的不同构造单元,其成因不同,层序发育特征亦有所不同。海22井SQ1~SQ9岩性由下而上出现多个粗→细→粗旋回,反映多个三级层序演化旋回,因此河道冲刷面和沉积旋回转换面是划分该井层序界面的良好标志。另外该井泥岩颜色也呈现出红→灰→红的变化规律,代表了沉积环境的旋回变化,为层序划分提供了可靠依据 (图4)。SQ1揭示基本完整,为冲积环境层序地层特征。底部大套砂砾岩夹紫红色泥岩,为低水位体系域 (LST)辫状河沉积,呈砂砾岩加积叠加样式;中部砂、泥岩互层,为水进体系域 (TST)曲流河沉积,呈退积叠加样式;顶部大套棕红色泥岩,为高水位体系域 (HST)网状河沉积,呈泥岩加积叠加样式。SQ2为一个完整的三级层序粗→细→粗变化旋回。下部大套厚层砂岩夹泥岩,为LST沉积,呈进积式叠加样式;中部大套泥岩夹砂岩薄层,为TST沉积,呈退积式叠加样式;上部为砂、泥岩互层,为HST沉积,呈加积式叠加样式。其底界岩相突变面之下泥岩为红色,之上泥岩为灰色,说明此时该区沉积环境的突变,深水相 (滨浅湖)直接覆盖在浅水相 (河流)之上。SQ3为砂泥岩互层沉积,相对于SQ2,泥岩厚度减小,砂岩含量增高,单砂层出现频率增高,表明此时该区水体变浅,层序底界为沉积旋回转换面。SQ4整体为砂岩夹泥岩沉积,体系域三分性明显。下部砂岩夹泥岩,为LST沉积,呈加积式叠加样式;中部砂、泥岩互层,为TST沉积,呈退积式叠加样式;上部泥岩夹砂岩,为HST沉积,呈加积式叠加样式。SQ4底界为沉积环境转换面。SQ5整体为泥岩夹砂岩。相对于SQ4,SQ5泥岩厚度增大、砂岩含量低,表明此时该区水体变深,为全区第二次最大水泛期,体系域三分性明显。下部砂岩夹泥岩,为LST沉积,呈加积式叠加样式;中部砂、泥岩互层,为TST沉积,呈退积式叠加样式;上部泥岩夹砂岩,出现厚层棕红色泥岩,为HST沉积,呈进积式叠加样式。SQ5底界为沉积旋回转换面。SQ6、SQ7以砂、泥岩互层为主,局部泥岩占优势。相对于SQ5,沉积物变细,砂岩含量降低,单层砂岩厚度变小,但底部和顶部均出现棕红色泥岩和黄色泥岩,说明沉积环境变浅。SQ8沉积物粒度变粗、砂地比增大,说明沉积环境持续变浅。SQ9为大套砂砾岩夹泥岩沉积,并且出现杂色泥岩,说明沉积环境进一步变浅。从SQ7开始,层序内部三分性不明显,两分性明显,只发育TST和HST,缺失LST。

2.3 层序横向展布特征

图4 海22井层序地层综合柱状图

海南20井-葵花9井-葵东1井-燕南2井连井剖面 (图5)揭示了研究区中南部层序地层特征。SQ1~SQ2时期,盆地处于强烈断陷期,地层分布局限,海南潜山顶部和燕南潜山未接受沉积。地层由东向西逐渐增厚,呈楔状地震相,说明该时期盆地结构具有西断东超半地堑特征。西侧为控盆断裂带,盖州滩断裂控制沉积作用明显;东侧发育反向调节断裂,燕南潜山为沉积型缓斜坡,地层逐层超覆于东侧斜坡带。SQ3时期,盆地处于断拗初始期,地层分布范围扩大,开始向海南潜山顶部和燕南潜山超覆。地层整体厚度稳定,具有中部厚、东西两侧薄的特征,层序底界面附近可见明显的超覆、削截现象。SQ4~SQ9整体厚度稳定,具有中部厚、东西两侧薄的特征,各层序逐层超覆于海南潜山顶部。其中SQ6时期,海南潜山完全沉没水下,接受沉积。

图5 海南20井-葵花9井-葵东1井-燕南2井连井层序对比图

3 层序平面特征及充填演化

辽河滩海东部地区古近纪经历了伸展裂陷、热沉降、走滑伸展再次裂陷、裂陷收敛4个构造演化阶段。SQ1~SQ9在平面上的展布特征各不相同,但各二级层序内的三级层序具有一定的继承性。SQ1分布局限于中央凸起两侧的断槽内,沉积厚度大,为盆地伸展裂陷早期沉积[11,12]。地层分布严格受控于燕南断裂、盖州滩断裂和海南断裂,在中央凸起、燕南潜山带、燕东洼陷带没有沉积 (图6(a))。研究区有3个沉降中心,西侧沉降中心位于海南洼陷,最大沉积厚度1500m,东侧沉降中心分别位于凹陷的南部和北部,最大沉积厚度分别为3250、1750m。SQ2继承SQ1特点,但水体稳定扩张,地层分布范围扩大,在中央凸起西侧,SQ2越过盖州滩断裂超覆于中央凸起东坡之上;在燕南潜山带和燕东洼陷带的南部,SQ2越过燕南断裂超覆于燕东洼陷东部斜坡之上 (图6(b))。SQ3分布范围继续扩大,厚度变化平缓,为盆地第一裂陷期后热沉降沉积。中央凸起北部的海南潜山已完全沉没水下接受沉积,东部凹陷和西部凹陷开始连通。在燕南潜山和燕东洼陷带,大部分地区也已沉没水下接受沉积,SQ3完全越过燕南断裂向东超覆于燕东洼陷东部斜坡之上。中央凸起南部的月东潜山和燕东洼陷东部斜坡局部地区没有沉积 (图6(c))。SQ4、SQ5分布范围进一步增大,继续向中央凸起南部的月东潜山和燕东洼陷东部斜坡区超覆 (图6(d)、(e))。SQ6~SQ9分布继承SQ4特征,厚度变化更加平缓,燕南断裂带后期发生走滑改造,燕南潜山带和燕东洼陷北部的SQ9被剥蚀殆尽 (图6(f))。

全区层序研究表明:受幕式裂陷影响,总体上表现为Es和Ed,2个裂陷沉积充填旋回。纵向上,发育层序SQ1和SQ5,2期全区最大的湖泛,形成不同级别层序的有序叠加;平面上,不同时期、不同构造位置,层序发育存在差异,具有东西分区、南北分带的特征。

图6 辽河滩海东部地区各三级层序厚度图

4 层序发育模式

滩海东部凹陷层序发育具有东西分区、南北分带、纵向叠置的特点 (图7)。

东部凹陷北区SQ1~SQ2由西向东逐渐增厚,呈楔状单元,前积现象发育,说明该时期盆地结构具有东断西超半地堑特征 (图7(a))。东部凹陷北区西侧无基底主干边界断裂,为东倾沉积型缓斜坡,地层逐层超覆于西侧斜坡带,SQ1发育扇三角洲沉积,SQ2发育辫状河三角洲沉积;东部凹陷北区东侧发育控盆主干边界断裂带,燕南断裂控制沉积作用明显,SQ1发育近岸水下扇沉积,SQ2发育辫状河三角洲沉积。东部凹陷中区SQ1~SQ2由东向西逐渐增厚,呈楔状地震单元,说明该时期盆地结构具有西断东超半地堑特征 (图7(b))。东部凹陷中区西侧为控盆主干边界断裂带,盖州滩断裂控制沉积作用明显,SQ1发育近岸水下扇沉积,SQ2发育扇三角洲沉积;东部凹陷中区东侧燕南断裂活动性减弱,发育缓坡带。东部凹陷南区SQ1~SQ2具中间厚两侧薄,盆地结构具有双断地堑特征 (图7(c))。东部凹陷南区东、西侧均发育控盆基底断裂,盖州滩断裂和燕南断裂控制沉积作用明显。

SQ1~SQ3发育模式在东部凹陷的北、中、南区表现的各不相同。在北区表现为东断西超半地堑;中区为西断东超半地堑;南区为东西双断地堑。但随着地层发育和构造演化的进行,SQ1~SQ3具样式各异的层序发育模式,在SQ4~SQ5逐渐趋于统一,整体表现为双断的地堑结构。SQ4~SQ5沉积时期,东部凹陷西侧地层沉积受控于盖州滩断裂,发育扇三角洲沉积,东侧地层沉积受控于燕南断裂,发育辫状河三角洲沉积。此外,燕东次洼开始发育,表现为西断东超的半地堑,西侧受断裂控制发育近岸水下扇沉积,东侧缓坡带发育辫状河三角洲沉积。东部凹陷的双断格局发生在Ed1沉积期 (SQ8和SQ9消失),该时期古地貌以准平原化作用为特点。整个Ed1的LST不发育,只发育TST和HST。TST以河漫泛滥平原沉积为主;HST以曲流河边滩或辫状河心滩沉积为主 (图8)。SQ8发育曲流河沉积,SQ9发育辫状河沉积。

图7 辽河滩海东部地区SQ1~SQ2发育模式

图8 辽河滩海东部地区SQ9发育模式

5 结论

1)根据岩性、测井、古生物等层序识别标志,特别是微体生物的分带性,将辽河滩海东部地区古近系划分为9个三级层序。

2)滩海东部凹陷层序发育具有东西分区、南北分带、纵向叠置的特点,并具有一定的继承性。

[1]李晓光,张凤莲,邹丙方,等 .辽东湾北部滩海大型油气田形成条件与勘探实践 [M].北京:石油工业出版社,2007.

[2]孙洪斌 .辽河滩海地区石油地质特征及勘探潜力 [J].特种油气藏,2002,9(3):2~4.

[3]吴兴录,邹丙方 .辽河滩海地区第三系沉积体系及分布特征 [J].特种油气藏,2002,9(3):14~17.

[4]邹丙方,张凤莲,沈渭洲 .辽河滩海东部地区油气多期次成藏与分布 [J].石油实验地质,2005,27(3):266~269.

[5]蔡希源,李思田 .陆相盆地高精度层序地层学——隐蔽油气藏勘探基础、方法与实践 [M].北京:地质出版社,2003.

[6]邓宏文 .美国层序地层研究中的新学派高分辨率——层序地层学 [J].石油与天然气地质,1995,16(2):89~971.

[7]邓宏文,王洪亮,李熙喆 .层序地层基准面的识别、对比技术及应用 [J].石油与天然气地质,1996,17(3):177~184.

[8]樊太亮,吕延仓,丁明华 .层序地层体制中的陆相储层发育规律 [J].地学前缘,2000,7(4):315~321.

[9]顾家裕 .陆相层序地层学格架概念与模式 [J].石油勘探与开发,1995,22(4):6~10.

[10]顾家裕,张兴阳 .陆相层序地层学进展与在油气勘探开发中的应用 [J].石油与天然气地质,2004,25(5):485~490.

[11]董清水 .陆相层序地层划分及岩心、测井高分辨率层序地层界面判识 [J].石油实验地质,1997,19(2):121~126.

[12]王洪亮,邓宏文 .渤海湾盆地第三系层序地层特征与大中型油气田分布 [J].中国海上油气,2000,14(2):200~227.

[编辑] 邓磊

The Sequence Structure and Its Development Mode in the East of Liaohe Beach Area

WANGHaisheng(Author' sAddress:DepartmentofOilfieldDevelopment,LiaoheOilfieldCompany,PetroChina,Panjin124010,Liaoning,China)

According to the sequence stratigraphic markers of lithology,logging and paleontology of Paleogene System in the east of Liaohe Beach Area was divided into 9third-order sequences and unified sequence stratigraphic framework was established in the whole area.The sequence of SQ1~SQ9had the characteristics of partition in EW,zoning in SN and vertical superposition.The partition in EW presented that each sequence in SQ3~SQ9in the west side of basin was overlapped on the central hump without development of low water system domain,in each sequence of SQ1~SQ9in the central depression belt,the deposit became diminution with stable distribution.Each sequence of SQ3~SQ9in the east of the basin was overlapped on the east slope with obvious truncation and onlap.The difference between the north and south presents that the deposits in Gaizhoutan fault-nose zone,Taikui fault anticlinal zone and Longwangmiao fault anticlinal zone are totally coarse in the south and diminution in the north.

Liaohe Beach;paleontology;sequence structure;development mode

TE121.3

A

1000-9752(2014)04-0006-07

2013-12-05

王海生 (1970-),男,1994年中国石油大学 (华东)毕业,高级工程师,现从事油田开发管理工作。