珠江三角洲城市群大气污染与边界层特征研究进展

2014-03-01吴蒙吴兑范绍佳陈慧忠潘洪密

吴蒙吴兑,范绍佳陈慧忠潘洪密

(1 中山大学环境科学与工程学院,广州 510275;2 中国气象局广州热带海洋气象研究所, 广州 510080 )

珠江三角洲城市群大气污染与边界层特征研究进展

吴蒙1吴兑1,2范绍佳1陈慧忠2潘洪密1

(1 中山大学环境科学与工程学院,广州 510275;2 中国气象局广州热带海洋气象研究所, 广州 510080 )

珠江三角洲城市群是我国三大城市群之一,伴随着经济的快速发展,大气污染问题也接踵而来。尤其是近年来社会各界对大气污染问题愈加关注,新发布的《环境空气质量标准》也针对性地提出了许多更高的要求,因此继续深入开展大气污染成因和治理办法研究是非常迫切和必要的。通过回顾10多年来对珠江三角洲地区大气污染和大气边界层研究方面的进展,分三个方面介绍了目前珠三角地区的污染现状、气溶胶污染特征和边界层特征的研究成果。初步归纳了珠三角能见度与灰霾日近50年来的变化特征和污染气象特征,同时还讨论了珠三角大气污染和边界层研究的未来趋势。

大气污染,边界层,气溶胶

1 引言

珠江三角洲地区(珠三角)是我国三大城市群之一,正处于城市化、工业化快速发展时期,是我国经济发展快、经济总量大、综合实力强的地区之一。伴随着区域资源和能源的大量消耗,多种大气污染物高强度集中排放,珠三角地区光化学烟雾、灰霾等大气环境问题日益突出,大气污染呈现出区域性、复合型、压缩型特征[1-5]。与此同时,空气质量恶化所引起的大气环境问题对广大人民群众的生产、生活活动造成极大的危害,特别是对人体健康产生极大的危害,研究表明大气污染物对人体呼吸系统伤害尤为显著,污染浓度越高,伤害也就越大[6-7]。

随着生活水平的提高,人们对环境质量的要求越来越高,在新的《环境空气质量标准》发布后,珠三角多数城市细粒子污染超标明显,所面临的大气污染形势非常严峻[8]。为解决复杂的大气环境污染问题,近年来,在国家大力支持下,珠三角地区开展了大量相关研究工作,为区域空气污染联防联控提供了科学的指导,并在亚运会、大运会空气质量保障方面取得了许多有意义的成果,对珠三角区域经济社会的快速发展做出了积极的贡献。

2 珠三角大气污染与边界层特征研究现状

2.1 珠三角大气污染现状

由于经济规模的迅速扩大和城市化进程的进一步加快,人为大气污染物的排放量迅速增加,包括直接

排放的气溶胶和气态污染物通过化学转化与光化学转化形成的细粒子二次气溶胶,这些污染物带来的最直观的后果就是能见度的恶化和灰霾天气的出现[9-12]。自20世纪70年代初起,珠三角大部分城市能见度开始下降,并在经济高速发展的80—90年代初进一步恶化,90年代中期之后虽然能见度变化趋于平缓,但能见度下降的趋势仍未从根本上改变。总体来看,在过去50年珠三角所出现的3次大的能见度波动,分别对应着与经济发展相伴随的粉尘污染时期、硫酸盐加粉尘污染时期、以及光化学过程的细粒子加硫酸盐加粉尘的复合污染时期[13-15]。

珠三角大气污染的另一个显著特征就是灰霾日数的迅速增加[16-17]。珠三角地区是国内较早开展灰霾识别、研究和治理的区域,多年来已经取得了显著的成果,并建立了较为完善的灰霾预警预报系统[18]。吴兑等[19-20]最早提出了灰霾的清晰界定,即认为灰霾由空气中的灰尘、硫酸与硫酸盐、硝酸与硝酸盐、有机碳氢化合物等非水成物气溶胶系统造成的大气混浊、视野模糊并且水平能见度小于10km视程障碍的现象,并进一步提出将其视作一种灾害性天气。大量研究表明形成灰霾天气的气溶胶组成非常复杂,其本质是细粒子气溶胶污染,并且往往与光化学烟雾相关联[15,21]。随着灰霾灾害的日趋严重,其引发的环境效应问题和气溶胶辐射强迫引发的气候效应问题已经广泛地引起科学界、政府部门和社会公众的关注,成为当前舆论的热门话题。

图1 珠三角不同城市1955—2005年灰霾日数(单位:d)的月变化(a)广州;(b)增城;(c)肇庆;(d)惠州;(e)江门;(f)深圳

图1给出的是1955—2005年珠三角部分城市各个月份灰霾日的变化情况,珠三角的灰霾天气主要是从20世纪80年代改革开放后开始迅速出现,尤其是在广州和深圳。灰霾多发生在春季、秋季和冬季,夏季则

较少发生,也就是当年10月—次年4月为灰霾多发月份[22-23]。灰霾等低能见度事件多见于70%≤RH<90%的中高相对湿度范围,并且早晚较多发生,白天低能见度事件则一般出现在正午前后,在干季(10月—次年3月)能见度的日变化特征比较明显[24]。

2.2 珠三角气溶胶污染特征

近年来珠江三角洲地区的气溶胶污染日趋严重,灰霾天气甚至一年四季都可以出现。造成这种灰霾天气长期频繁出现的根本原因是大气污染物排放量的增加,而大气污染物有自然源(如森林火灾、火山爆发等)和人为源(如工业废气、生活燃煤、汽车尾气等)两种,其中又以人为源为主要排放源,尤其是工业生产和交通运输所造成的人为源。不同性质的排放源排放出的污染物的理化性质截然不同,其气溶胶成分也处于不断变化中,并且所造成的危害也存在着明显的差异。在珠三角地区,大量的工业生产活动和急剧发展的城市交通都使得珠三角的污染物种类、性质十分复杂[25-26]。

大量研究表明目前珠三角地区的气溶胶污染主要是细粒子的污染。在广州地区,超过一半年份PM10浓度的年均值超过国家二级标准的年均值限值,而PM2.5浓度年均值则全部年份都超过国家二级标准的年均值限值,有些年份的年均值浓度甚至超过标准限值的2倍,对比20多年前的历史资料,可以发现细粒子在气溶胶中所占比例有显著增加,PM2.5占PM10的比重甚至高达80%[27]。

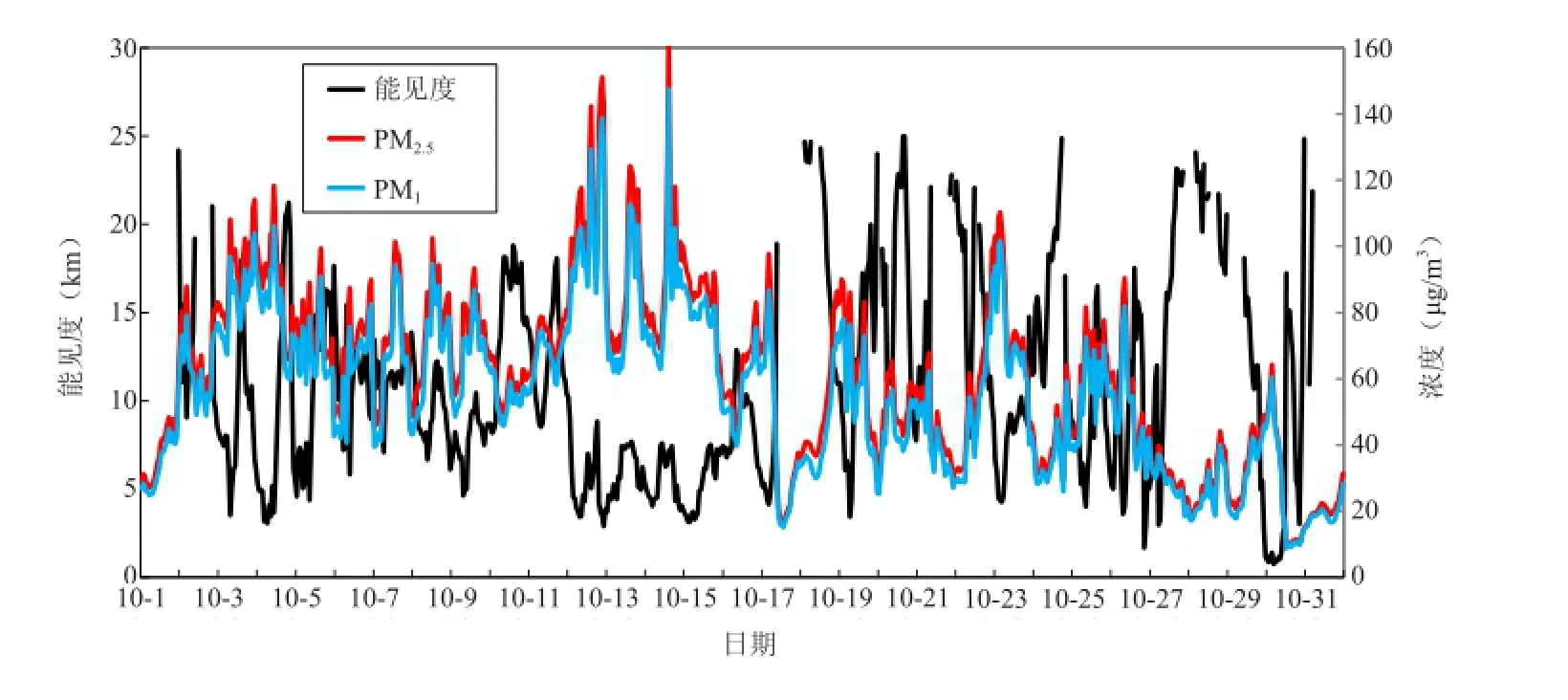

图2是广州2012年10月逐时能见度、PM2.5和PM1的时间变化情况。从中可以看出,当PM2.5和PM1的浓度增大时,广州的能见度下降,而PM2.5和PM1浓度减小时,广州能见度则上升。尤其是当能见度小于10km,出现灰霾时,PM2.5和PM1的浓度迅速增大。图中能见度与PM2.5,尤其是PM1有非常好的关系,因此细粒子气溶胶是造成珠三角能见度恶化的主要因子。

图3给出的是广州番禺大气成分站观测到的2012年PM10、PM2.5和PM1逐日质量浓度变化情况。从中可以看出,广州地区2012年颗粒物质量浓度夏季最低,其他季节则相对较高,尤其是春季浓度最高,这主要是由于夏季对流旺盛,降水较多,扩散条件较好,有利于颗粒物快速扩散。PM2.5和PM1占PM10质量浓度百分比甚高,两者之间的相关性非常好。PM10的浓度日均值除少数几天高于国家二级标准外,多数时候都远远小于国家二级标准,但是PM2.5和PM1的浓度则相对较高,有相当多天接近和达到了灰霾参考标准[28],进一步说明广州地区2012年细粒子污染较为严重。

大量研究表明,珠三角爱根核和积聚核的数浓度比巨核数浓度平均高3~4个数量级,在气溶胶质量权重中,黑碳气溶胶浓度增长较快[29-33],在水溶性气溶胶中,硫酸盐和硝酸盐贡献非常高[34];在平均相对湿度下,二次气溶胶对消光的贡献超过50%,而在高相对湿度的情况下,二次气溶胶对消光的贡献超过70%。沿海城市灰霾日数增长较快与海盐气溶胶粒子的氯损耗机制关系密切[35],二次粒子前体物如SO2和NOx等的排放未得到有效控制,是珠江三角洲能见度未能有效改善的主要原因。

图4给出的是广州番禺大气成分站测得的2012年黑碳、NOx和SO2逐日质量浓度变化情况。从中可以看出黑碳、NOx和SO2在冬春季节质量浓度较高,而夏秋季节相对较低,主要是由于夏秋季节气象扩散条件较好,而冬春季节扩散条件较差。此外,还可以发现NOx的浓度非常高,尤其是在春季,作为二次粒子的前体物会对空气质量产生重要影响。

图2 广州2012年10月逐时能见度、PM2.5和PM1的时间变化

利用广州番禺大气成分站2009年12月—2011年9月和深圳竹子林站2011年1—9月的逐时气体观测

资料,给出了广州和深圳酸性碱性气体的百分比情况(图5),其中酸性气体包括HCl、SO2、HNO2和HNO3,碱性气体为NH3。从图中可以看出,广州和深圳均以HNO2、SO2、NH3为主,但不同成分所占比例显著不同,广州SO2所占百分比要远远大于其他气体成分,其次是NH3;深圳NH3与SO2则所占比重相差不大,分别是36%和34%;其中,SO2、HNO3和H2SO4在海盐氯损耗过程中起到非常重要的作用。

图3 广州2012年颗粒物逐日质量浓度变化(a)PM10;(b)PM2.5;(c)PM1

2.3 珠三角边界层特征

气象条件是造成大气污染的直接影响因子,在污染物的扩散和输送中起到了主要的作用。风向、风速、温度、混合层厚度、大气稳定度等大气边界层特征和区域气候与天气背景等大尺度天气特征,都会在能见度恶化和空气质量下降中产生显著影响。珠江三角洲北依南岭、南面南海,特殊的地理环境使得珠三角的气象特征非常复杂。湿季(4—9月),珠三角极易受到南海夏季风和台风的影响;干季(10月—次年3月),又频繁受到寒潮的影响;同时还受海陆风、城市热岛环流、越南岭下沉气流等的复合影响[36-37]。

造成珠三角区域空气污染的典型天气形势主要有热带气旋型、大陆冷高压型、入海变性高压型和低压槽型4类[38-39],有些研究也划分为冷锋前部型、高压底部型、高压脊控制型3类[40]。伴随稳定性高压和变性高压脊出现的稳定层结和静小风,使得大气污染物难于扩散,是造成区域大气污染的主要原因之一;锋前负变压与正变温、边界层逆温层、强气温日较差和低混合层高度等都有利于灰霾天气的维持;弱冷空气难以改变大气稳定层结,空气污染可继续维持;强冷空气到来使大气环流形势改变,空气质量改善[41-42]。

近地层输送条件即地面流场对污染的稀释、扩

散、输送等起到重要作用,是影响污染物浓度的关键气象因子之一。吴兑等[43]研究发现,在纬向环流不显著的年份,气流南北交换则比较显著,冷空气跨越南岭到达珠江三角洲的机会比较大,伴随冷空气而来的大风天气有利于污染物的扩散;反之,在纬向环流显著的年份,冷空气跨越南岭到达珠江三角洲的机会则比较小,污染物易于堆积[44]。为了定量描述风场的水平扩散能力,吴兑等[43,45]提出了矢量和的概念,较小的风矢量和往往对应着与区域霾天气过程密切相关的气流停滞区,而较大的风矢量和则对应着较强的平流输送作用;同时为了定量描述风场对污染物的垂直扩散能力,廖碧婷等[46]则利用K指数、沙氏指数和抬升指数等提出了垂直交换系数的概念,结果表明如果某地垂直交换系数小于15000,那么该地比较容易出现灰霾天气,反之该地则较难出现灰霾天气。

珠三角地区是我国风廓线仪和激光雷达等垂直边界层观测设备最密集的地区之一,开展了许多边界层反演研究,拥有大量、详实的边界层观测数据[47]。在国家“973”计划、“863”计划支持下,先后在珠三角开展了3次大型的大气边界层观测试验,观测发现海陆风、山谷风、热岛环流等局地环流对珠三角的空气质量也有着不容忽视的影响[48-50]。从珠江口地区吹向珠三角内陆城市群的海风抑制了城市群大气污染物向下风向的输送,导致城市群中的大气污染物向下风向的扩散变缓,甚至在城市群中出现短期堆积,使得城市群大气污染物浓度随海风的出现而显著上升,而珠江口地区大气污染物的浓度则随海风的出现而降低[51]。

经过长期的观测研究积累,范绍佳等[52-53]根据珠江三角洲地理环境、气候背景和边界层气象观测特

征,建立了一个可反映珠江三角洲大气边界层一般机理的珠江三角洲大气边界层概念模型。该模型可解释珠三角地区环境空气质量变化的原因,有助于珠三角地区开展大气扩散能力分析、气流停滞区预测预报和灰霾天气预测预报。

由于珠三角众多的大型、特大型城市聚集在狭小的区域内,导致在发生大气污染时污染物在不同城市之间相互输送,造成显著的区域性污染特征[54-55]。快速的城市化进程使得下垫面的性质显著改变,城区高层建筑林立增加了静小风频率[56-57]。在城市热岛环流影响下,污染被从郊区输送回市区并可能笼罩在城市的上空,而多个城市的聚集使得热岛环流的特征愈加复杂化[58-62]。污染物的长距离输送也会对珠三角的空气质量产生不利影响,当我国北方出现沙尘暴之类的重污染天气时,伴随气流长距离输送而来的粗粒子也会造成珠三角部分地区污染[63-65]。

图5 广州和深圳各气体成分百分比(a)广州;(b)深圳

3 结语

通过对近十多年来珠江三角洲地区大气污染和大气边界层研究的回顾,可以发现,在国家和社会的大力支持下,经过广大科研工作者长期坚持不懈的努力,在很多方面已经取得了许多非常有意义的成果,形成了一整套卓有成效的大气污染预测预警理论和方法,并在提供公众服务上发挥了重要作用。但是,随着城市化进程的进一步加快,大气污染开始逐渐向更广大范围的城乡区域蔓延。面对日益严峻的污染形势,人民群众迫切的希望能够得到更加准确可靠的大气污染预测预报信息,但是现有的预测预报手段还远远不能满足人民群众的需求,因此还需要更深入地开展大气污染和边界层研究以进一步提高对污染天气的预测预报能力。展望未来,灰霾等污染天气的成因仍然有许多不清楚的地方需要进一步探讨,尤其是大气气溶胶的理化特征和反应机理等内容亟待了解。作为造成大气污染的直接外因,大气边界层具有极度的复杂多变性,这导致目前的工作多停留在定性方面,而定量研究仍然存在诸多困难,这也是今后需要结合多种研究手段进行深入研究的领域。

[1]范绍佳, 谭冠日. 广州迈向国际大都市的大气环境生态问题. 中山大学学报(自然科学版), 1996(S1): 162-166.

[2]吴兑, 邓雪娇. 环境气象学与特种气象预报. 气象, 2000, 26(8): 3-5.

[3]吴兑. 近十年中国灰霾天气研究综述. 环境科学学报, 2012(2): 257-269.

[4]邓茂芝, 范绍佳, 邓奕, 等. 室内空气污染防治研究. 城市环境与城市生态, 2003(S1): 65-67.

[5]Wu D, Tie X X, Li C C, et al. An Extremely Low Visibility Event Over the Guangzhou Region: A Case Study. Atmospheric Environment, 2005, 39(35): 6568-6577.

[6]Tie X X, Wu D, Guy B. Lung Cancer Mortality and Exposure to Atmospheric Aerosol Particles in Guangzhou, China. Atmospheric Environment, 2009, 43(14): 2375-2377.

[7]吴兑. 多种人体舒适度预报公式讨论. 气象科技, 2003(6): 370-372.

[8]吴兑. 新版《环境空气质量标准》热点污染物PM2.5监控策略的思考与建议. 环境监控与预警, 2012(4): 1-7.

[9]吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲气溶胶云造成的严重灰霾天气. 自然灾害学报, 2006(6): 77-83.

[10]曹治强, 吴兑, 吴晓京. 1961—2005年中国大雾天气气候特征. 气象科技, 2008(5): 556-560.

[11] 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等. 1951—2005年中国大陆霾的时空变化.气象学报, 2010(5): 680-688.

[12] 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等. 中国大陆1951—2005年雾与轻雾的长期变化. 热带气象学报, 2011(2): 145-151.

[13]吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究. 气象学报, 2006(4): 510-517.

[14]黄健, 吴兑, 黄敏辉, 等. 1954—2004年珠江三角洲大气能见度变化趋势. 应用气象学报, 2008(1): 61-70.

[15] 吴兑, 刘啟汉, 梁延刚, 等. 粤港细粒子(PM2.5)污染导致能见度下降与灰霾天气形成的研究. 环境科学学报, 2012(11): 2660-2669.

[16] 吴兑. 一种新的灾害性天气——灰霾. 环境, 2008(7): 38-39.

[17] 吴兑. 灰霾天气的形成与演化. 环境科学与技术, 2011(3): 157-161.

[18]吴兑. 大城市区域霾与雾的区别和灰霾天气预警信号发布. 环境

科学与技术, 2008(9): 1-7.

[19]吴兑. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论. 气象, 2005(4): 3-7.

[20] 吴兑. 再论都市霾与雾的区别. 气象, 2006(4): 9-15.

[21]吴兑, 吴晟, 陈欢欢, 等. 珠三角2009年11月严重灰霾天气过程分析. 中山大学学报(自然科学版), 2011(5): 120-127.

[22] 吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等. 细粒子污染形成灰霾天气导致广州地区能见度下降. 热带气象学报, 2007(1): 1-6.

[23] 陈欢欢, 吴兑, 谭浩波, 等. 珠江三角洲2001—2008年灰霾天气过程特征分析. 热带气象学报, 2010(2): 147-155.

[24] 陈静, 吴兑, 刘啟汉. 广州地区低能见度事件变化特征分析. 热带气象学报, 2010(2): 156-164.

[25]Wu D, Tie X X, Deng X J. Chemical characterizations of soluble aerosols in southern China. Chemosphere, 2006, 64(5): 749-757.

[26] 黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 广州市夏、冬季室内外PM2.5质量浓度的特征. 环境污染与防治, 2006(12): 954-958.

[27] 邓涛, 吴兑, 邓雪娇, 等.珠江三角洲一次典型复合型污染过程的模拟研究. 中国环境科学, 2012(2): 193-199.

[28] 中国气象局.中华人民共和国气象行业标准QX/T 113—2010:霾的观测和预报等级. 北京: 气象出版社, 2010.

[29]Wu D, Mao J T, Deng X J, et al. Black carbon aerosols and their radiative properties in the Pearl River Delta region. Science in China Series D: Earth Sciences, 2009, 52(8): 1152-1163.

[30]Yu H, Wu C, Wu D, et al. Size distributions of elemental carbon and its contribution to light extinction in urban and rural locations in the Pearl River Delta region, China. Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, 10(11): 5107-5119.

[31]黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 广州市住宅室内、外PM2.5中碳污染来源解析. 华南师范大学学报(自然科学版), 2007(4): 85-91.

[32]黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 广州市夏季室内外PM2.5中有机碳、元素碳的分布特征. 环境科学学报, 2005(9): 1242-1249.

[33]黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 广州市夏、冬季室内外PM2.5中元素组分的特征与来源. 分析科学学报, 2007(4): 383-388.

[34]夏冬, 杨少杰, 吴兑, 等. 广州市气溶胶质量谱和水溶性成分谱分析. 热带气象学报, 2009(6): 675-680.

[35]吴兑, 吴晟, 毛夏, 等. 沿海城市灰霾天气与海盐氯损耗机制的关系. 环境科学与技术, 2011(S1): 38-43.

[36]范绍佳, 祝薇, 王安宇, 等. 珠江三角洲地区边界层气象特征研究. 中山大学学报(自然科学版), 2005(1): 99-102.

[37]Feng Y R, Wang A Y, Wu D, et al. The in fl uence of tropical cyclone Melor on PM10concentrations during an aerosol episode over the Pearl River Delta region of China: Numerical modeling versus observational analysis. Atmospheric Environment, 2007, 41(21): 4349-4365.

[38]Chen X L, Fan S J, Li J N, et al. Typical weather characteristics associated with air pollution in Hong Kong area. Journal of Tropical Meteorology, 2008, 14(2): 101-104.

[39]陈训来, 范绍佳, 李江南, 等. 香港地区空气污染的典型天气背景形势. 热带气象学报, 2008(2): 195-199.

[40]李颖敏, 范绍佳, 张人文. 2008年秋季珠江三角洲污染气象分析.中国环境科学, 2011, 31(10): 1585-1591.

[41]黄义, 范绍佳, 刘吉. 珠江三角洲城市群一次区域性灰霾过程气象特征分析//中国气象学会2008年年会大气环境监测、预报与污染物控制分会场论文集. 中国气象学会, 2008: 9.

[42]杨武, 罗秋红, 李晓娜, 等. 2006—2008年秋季广州市重大气污染过程特征研究. 热带气象学报, 2012(1): 123-133.

[43]吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究. 应用气象学报, 2008(1): 1-9.

[44]张人文, 范绍佳. 珠江三角洲风场对空气质量的影响. 中山大学学报(自然科学版), 2011, 218(6): 130-134.

[45]吴蒙, 范绍佳, 吴兑, 等. 广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析. 中国环境科学, 2012(8): 1409-1415.

[46]廖碧婷, 吴兑, 陈静, 等. 灰霾天气变化特征及垂直交换系数的预报应用. 热带气象学报, 2012(3): 417-424.

[47]邓涛, 吴兑, 邓雪娇, 等. 利用激光雷达探测边界层演变研究//第27届中国气象学会年会大气物理学与大气环境分会场论文集.中国气象学会, 2010: 1.

[48]张人文, 范绍佳, 李颖敏. 2008年秋季从化山谷风观测研究. 热带气象学报, 2012, 28(1): 134-139.

[49]李明华, 范绍佳, 王宝民, 等. 珠江三角洲秋季大气边界层温度和风廓线观测研究. 应用气象学报, 2008(1): 53-60.

[50]李明华, 范绍佳, 王宝民, 等. 2004年10月珠江口西岸海陆风特征观测研究. 中山大学学报(自然科学版), 2007, 190(2): 123-125.

[51]李明华, 范绍佳, 王宝民, 等. 秋季珠江口地区海风对城市群空气污染的影响. 中山大学学报(自然科学版), 2008, 198(4): 114-117.

[52]范绍佳, 王安宇, 樊琦, 等. 珠江三角洲大气边界层特征及其概念模型. 中国环境科学, 2006(S1): 4-6.

[53]范绍佳, 王安宇, 樊琦, 等. 珠江三角洲大气边界层概念模型的建立及其应用. 热带气象学报, 2005(3): 286-292.

[54]李婷苑, 邓雪娇, 范绍佳, 等. 2010年广州亚运期间空气质量与污染气象条件分析. 环境科学, 2012(9): 2932-2938.

[55]余纬, 罗栩羽, 范绍佳, 等. 珠三角一次重空气污染过程特征分析及数值模拟. 环境科学研究, 2011(6): 645-653.

[56]张人文, 范绍佳. 珠江三角洲风场对空气质量的影响. 中山大学学报(自然科学版), 2011(06): 130-134.

[57]周军芳, 范绍佳, 李浩文, 等. 珠江三角洲快速城市化对环境气象要素的影响. 中国环境科学, 2012(07): 1153-1158.

[58]陆希, 周剑超, 姚腾, 等. 珠三角地区城市化对海陆风和局地环流的影响//中国气象学会2008年年会城市气象与城市可持续发展分会场论文集. 中国气象学会, 2008: 22.

[59]张晶晶, 窦浩洋, 张恩洁, 等. 珠江三角洲城市群热岛特征研究. //中国气象学会2008年年会城市气象与城市可持续发展分会场论文集.中国气象学会, 2008: 9.

[60] 王芳, 卓莉,冯艳芬. 广州市冬夏季热岛的空间格局及其差异分析. 热带地理, 2007(03): 198-202.

[61]饶胜, 张惠远, 金陶陶, 等. 基于MODIS的珠江三角洲地区区域热岛的分布特征. 地理研究, 2010(01): 127-136.

[62]麦健华, 罗乃兴, 赖文锋, 等. 城市化对珠江三角洲热岛效应影响的模拟. 热带地理, 2011(02): 187-192.

[63] 吴兑, 吴晟, 李海燕, 等.穗港晴沙两重天——2010年3月17—23日珠三角典型灰霾过程分析. 环境科学学报, 2011(4): 695-703.

[64]吴兑, 吴晟, 李海燕, 等. 以珠三角典型灰霾天气为例谈资料分析方法. 环境科学与技术, 2011(6): 80-84.

[65]吴兑, 吴晟, 李菲, 等. 粗粒子气溶胶远距离输送造成华南严重空气污染的分析. 中国环境科学, 2011(4): 540-545.

Research Progress in the study of Air Pollution and Atmospheric Boundary Layer over the Pearl River Delta City Cluster

Wu Meng1, Wu Dui1,2, Fan Shaojia1, Chen Huizhong2, Pan Hongmi1

(1 School of Environmental Science and Engineer, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275 2 Institute of Tropical and Marine Meteorology, China Meteorological Administration, Guangzhou 510080)

The Pearl River Delta city cluster is one of largest three city clusters in China. With the developing of economy, a series of air pollution problems occur one after another. People pay more and more attention to the air pollution problem, and the new Environmental Air Quality Standard is also much more stringent. All these show that it is necessary to make a study of the cause and controlling method of air pollution. Based on reviewing the research progress of air pollution and atmospheric boundary layer over the city cluster in Pearl River Delta in the recent ten years, the authors introduced the current condition of air pollution, atmospheric aerosol and atmospheric boundary layer study in Pearl River Delta. A brief summery of the characteristics of visibility, haze day, air pollution meteorology has been given, and the future trend of the air pollution and atmospheric boundary layer study in Pearl River Delta has also been discussed.

air pollution, atmospheric boundary layer, aerosol

10.3969/j.issn.2095-1973.2014.01.003

2013年6月4日;

2013年9月12日

吴蒙(1988—),Email: wumeng@mail2.sysu.edu.cn

吴兑,Email: wudui@grmc.gov.cn

范绍佳,Email:eesfsj@mail.sysu.edu.cn

资助信息:国家重点基础研究项目(2011CB403403)