OSS/BSS一体化及其与ITSM的融合

2014-02-28王亚石闵丽娟

王亚石,闵丽娟,周 严

(1.南京邮电大学物联网学院 南京 210003;2.南京邮电大学通信与信息工程学院 南京 210003)

1 发展与挑战

随着技术的进步和社会需求的发展,ICT(information communication technology,信息通信技术)的供给和消费已经进入社会化、一体化时代,这体现了ICT服务业的成熟,与其他服务行业的发展基本一致。如电力供应,就经历了从自己发电到电灯公司供电再到电网供电的发展历程。量变产生质变,信息通信技术正在进入一个新的时代,这一时代的标志是一些新兴的信息通信服务和应用的出现,如社交网站和社交应用、网络游戏、云计算、物联网、大数据应用等。对此,IBM将其总结为感知(instrumented)、互联(interconnected)、智能(intelligence)[1]。

随着ICT领域社会需求的扩大、技术的进步和信息资源的大量积累,信息通信服务和应用必然走向融合与开放,这主要体现在以下几个方面:

·技术的发展使得感知、互联和智慧服务有了坚实的技术和物质基础;

·消费者对信息服务提出了越来越高的要求,需要信息资源的关联,这就促使ICT走向开放融合;

·信息技术和信息产业经过多年的发展积累了巨大的信息资源,这些资源存在于社会的各个角落,其作用还有待充分发挥,发挥其作用的重要途径是更广泛地开放,并融合使用这些资源;

·对于消费者的要求,需要获取广泛的信息资源才能够满足,而这些信息资源处于广泛分布状态,必须有融合开放的理念和手段才能满足信息消费者的需求。

自20世纪80年代世界范围内的通信管制放松以来,国际上的ICT服务已基本市场化,市场竞争还出现了实体服务和信息服务相互渗透的形势,传统电信运营商面对的将是越来越严峻的竞争。随着融合开放的不断发展,ICT服务盈利模式也在发生变化,平台经济、长尾化、体验经济等对于传统电信运营商的经营组织和经营理念提出了严峻的挑战。

为解决市场开放和资源有限之间的矛盾以及市场化和普遍服务之间的矛盾,国际上已经形成一种重要的趋势:加强相对OSI参考结构1~3层设施的管制,促进高层(4~7层)的开放。所谓1~3层是指通信的基础设施,即管道、基站、光缆、骨干网网络层及以下的通路等,如澳大利亚成立了NBN(国家宽带网)公司,以加强管制的方式经营通信基础设施[2]。与此同时,发达国家的OTT业务已经基本放开[3]。

在ICT开放融合初期,受习惯思维的影响,传统电信运营商并未占得先机,从主观上看,其原因是在技术和市场的结合上缺乏进取心、在经营上过于依赖垄断和国家政策的倾斜;从客观上看,传统业务被边缘化,运营商赖以发展的通信业务(服务)平台被碎片化,使其无法保持通过平台盈利的能力优势。

对于传统运营商来说,重构自己的平台优势是发展的关键。所谓平台,就是一个多方参与并相互关联的实体[4],对于今天的信息服务经营来说是至关重要的因素。

作为信息服务运营支持和管理的手段,OSS/BSS/ITSM(IT service management,IT服务管理)系统也需要与ICT发展的大势相匹配,在其建设和演进中,应当充分考虑以下两点:

·与电信的经营格局和经营内容相匹配,如移动互联网、云计算服务、能力开放等都对OSS/BSS的一体化提出了很高的要求;

·与开放融合的大势相适应,尽早采取技术措施,使OSS/BSS成为电信运营改革和发展的助力者,而不是障碍。某种意义上,融合开放就是整个社会的IT一体化。

为了保证对运营以及运营改革的支持和促进,无论是传统运营商还是新型互联网服务商,都应当考虑OSS/BSS/ITSM在融合开放的环境下如何更有效地实现运营支撑和管理功能。

2 OSS/BSS的一体化

如前所述,随着社会需求和技术的发展,融合开放已经成为ICT的潮流,OSS/BSS/ITSM也不例外。这里的融合是指OSS/BSS/ITSM内部各成分之间以及它们与外部的融合。

从系统功能的角度看,一体化内容包括以下几个方面。

·不同内部系统的一体化,如计费与CRM、计费与网管、OSS/BSS与ITSM等,这是消除“烟囱式”应用的一体化。

·不同地域或业务单元支持的一体化,如全国范围的营销系统等,这是支持集约(集中)运营的一体化。

·不同服务层次的一体化,如应用一体化、平台一体化、基础设施一体化,这是内部资源共享和适应开放环境(如云计算环境)的一体化。

·业务支撑服务和经营服务的一体化,如IT服务管理功能作为服务向客户提供,这是实现融合开放服务的一体化。

·为了提高市场竞争力,企业需要随着经营的发展不断调整其经营方式和结构,目前,集约化运营已经成为电信企业运营的发展方向,一体化能够更好地适应这种运营模式,这是主要驱动力。

·一体化可以更好地保证业务和信息数据的一致性,有利于业务单元之间的衔接,有利于客户的体验。

·一体化可以提高业务处理的自动化程度和效率,更好地响应市场和客户的需要,降低运营成本。

·通过一体化,可以更好地掌握企业运营全局,为决策提供更好的支持。

技术和经济方面的驱动力包括以下几个方面。

·一体化本身的技术经济优势,如可以提高IT设施的利用率、降低IT设施的拥有成本和运行成本、降低排放。

·融合开放的环境需要一体化方法和技术的支持,掌握相关方法和技术将为企业的发展提供良好的基础。

完善市县配套政策,将兜底保障所需资金列入各级财政预算,为兜底保障工程提供可靠的资金保障。加强县乡救助队伍建设,鼓励发展壮大社会救助志愿者服务队伍,帮助困难群众在物质脱贫的同时实现精神脱贫。建立各级各部门数据互通、工作机制有效衔接、合力保障兜底的工作机制。建立社会救助“一站式”服务窗口,方便群众办事。将所有社会保障救助政策项目梳理汇编成册,加大宣传力度,引导群众依法依规理性寻求救助帮扶。

·移动互联网、物联网、云计算等均需要一体化技术的支持,其运营的条件也涉及IT系统的一体化。

·IT系统的一体化技术能更好地使用开放网络环境中的有用资源,更敏捷地适应技术和业务的变化。

·一体化有利于系统的长期稳定运行和有序演进。

企业内部IT一体化的动力首先来自业务和应用的需要,这一点必须明确,否则系统的建设会无的放矢。系统建设时,首先应总体考虑运营和系统的关系,其次应考虑运营模式、经营范围和内容、企业战略和经营策略等对IT系统提出的要求。

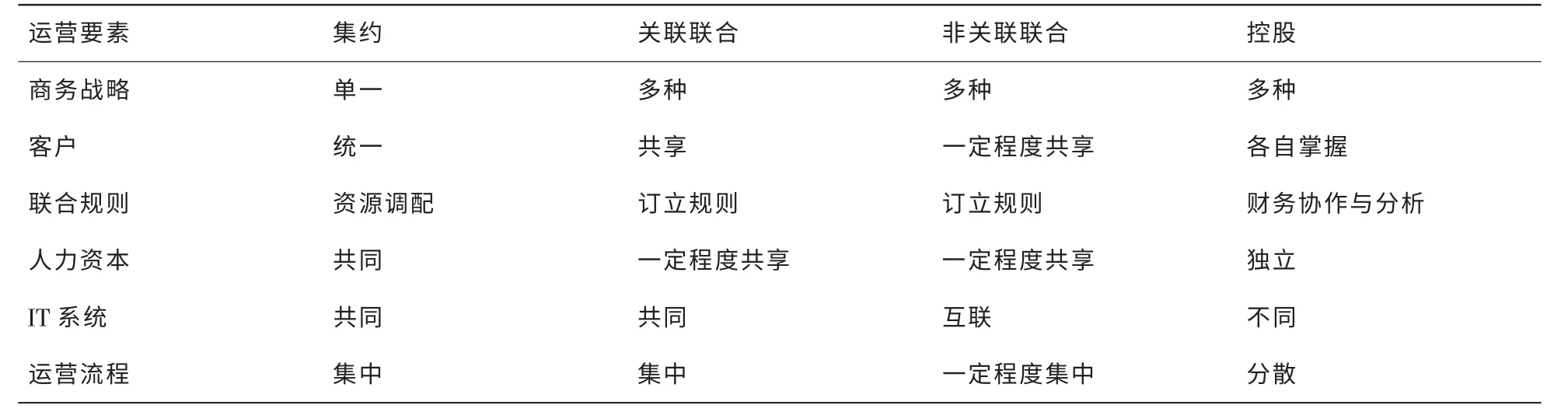

按照麻省理工斯隆学院对企业单元间关系的划分[5],企业的运营模式分类见表1。

表1中从左到右,集约化程度依次降低。从我国三大电信运营商的当前情况来看,大体上属于关联联合方式,正在向集约化方式努力;而多数互联网服务企业的网络运营和服务提供则属于集约化方式。当然,随着平台策略和平台经济的不断发展,上述分类在不同类型业务关联运行时,会有多样化和分类模糊的情况出现。

IT系统的主要目标在于能够很好地适应业务和运营的要求,集约化的运营需要一体化IT系统的支持,这必然涉及IT系统架构和技术。

目前,系统架构和技术方面的问题主要包括以下几个方面。

·对于大规模的开放融合系统来说,抽象描述以及与之相适应的方法论对于系统的稳定性、对业务支持的灵活性以及对技术发展的适应性都是十分重要的,而这一点目前没有得到足够的重视。

·对于全国范围分布的一体化运营支撑系统来说,系统性能受网络的影响很大,必须在业务流程设计、系统结构和技术方面采取措施。

·在分布如此广泛的情况下,如何保证对业务支持的不间断也是必须解决的问题,这一点同样需要在流程设计、系统结构和技术等多方面采取措施。

·广泛信息/数据的关联及其一致性也是必须解决的问题,可以通过数据的分片加上合理的广义编程方式来解决。

在主要技术问题解决后,可以为运营支撑建立一个伸缩自如的运营支撑平台,在平台支持下,各种应用系统可以迅速重组,满足不同集约程度经营的要求,甚至可以对外开放支撑能力,以更好地应对广泛多样的业务需求。

3 ITSM与OSS/BSS的融合

ITSM系统与OSS/BSS的融合是整个IT系统一体化的一部分,其必要性可以从运营商经营范围特点、网络和资源的技术特点、信息的一致性和完整性、ITSM服务OSS/BSS的共同点和能力开放等几个方面考虑。

首先从经营范围的特点看,传统电信运营商提供的产品是通信服务,以往这些服务和信息服务是有一定距离的。但随着通信技术和计算机技术的发展,通信和信息服务已经融合,彼此依赖,密不可分。市场的发展使得传统电信运营商也进入IT服务的领域,其范围从网络底层接入开始,到云计算、应用信息服务等,非常广泛。在这种情况下,OSS/BSS必须涉及IT资源和IT服务,这和ITSM系统的管理目标类似。

再从网络和资源技术特点看,电信运营商最重要的运营资源包括计算机资源和网络资源两个部分。技术上,目前这两个部分的融合程度已越来越高。对于计算机资源,由于分布式计算服务(云计算、物联网等)的发展和普及,网络已成为计算资源的一部分,并起着越来越重要的作用。网络资源对计算机系统的依赖性也越来越强,特别是最近出现的SDN(soft defined networking,软件定义网络),使得网络设备成为计算机的外设。整个通信网当前就是一个巨大的分布式计算系统。

表1 企业运营结构模式分类

而从信息和数据方面看,业务的一致性和完整性需要信息一致性和完整性的支持。“烟囱式”的信息系统很难保证这一点。由于业务和技术的特点,系统会涉及多方面的关联,包括:资源的关联,运营和内部IT需要共享资源平台甚至服务平台,必然需要共享资源信息;业务的关联,内部IT业务与对外的服务要衔接和关联,其信息需要共享,如客户和内部员工身份;服务的关联,需要内外服务共享,如认证、工作流、广义编程等,这同样涉及信息的关联。

作为一种信息服务,ITSM系统提供的能力本身为社会所需要,这也对ITSM和OSS/BSS的融合提出了要求:ITSM系统和OSS/BSS在功能上是非常类似的系统,从服务的角度看,它们可以共享很多服务(功能),如果单独建立,不仅无法保证业务的一致性,也无疑是巨大的浪费;ITSM系统的功能不仅为内部所需要,也为对外的信息服务和能力开放所需要,因此与OSS/BSS必然有千丝万缕的联系。

无论是流程还是系统,当前运营商的内外IT管理离一体化还差得很远。例如,有的运营商在各地建立了独立的ITSM系统,这就造就了新的“烟囱式”系统。

如前所述,这种状况的不合理是显而易见的。即使从常识出发,这样的部署也是一种悖论。为了管理OSS/BSS和其他内部IT系统,建立了ITSM系统,那么ITSM系统本身要用什么系统来管理呢?之所以出现这种状况,主要有以下原因:

·对“系统”的理解不一致、不正确;

·ITSM系统的流程没有进行很好地规划,特别是没有意识到ITSM系统和日常运营中服务的融合和衔接;

·在OSS/BSS的规划中,服务层的规划比较薄弱,基本没有相关的功能和信息定义;

·部门之间的分工和协调关系没有理顺,特别是IT、维护和业务销售等部门之间;

·对ITSM系统的认识不足,认为ITSM系统的重点在于系统的建立,并没有从电信运营的性质出发。

以上问题中,最重要的一点就是对ITSM的认识不足,过于强调系统而忽略了流程。改善ITSM应当从流程开始规划,优化和持续改进流程才能为系统的应用和IT建设指明道路,否则IT建设无疑是无的放矢。

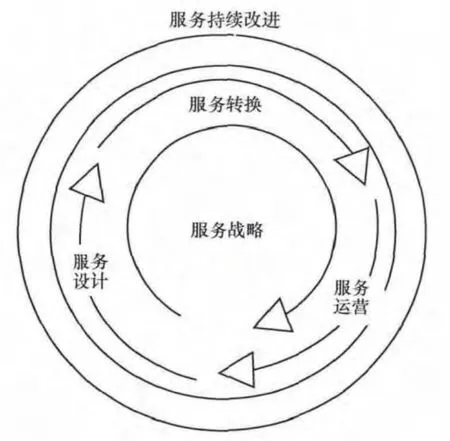

从公认的ITSM规范ITIL(IT infrastructure library,IT基础架构库)看,它描述的并不是系统,而是业务流程,是从生命周期的视角描述的[6],如图1所示,具体如下。

图1 ITIL结构

·ITIL是针对IT服务的活动(或称过程)进行管理的,是一个业务框架,描述的并不是系统。

·ITIL的活动是按IT服务活动的生命周期进行分类和安排的,有3个服务阶段(服务设计、服务转换、服务运营)和两个支撑阶段(服务战略、服务持续改进)。

·ITIL只是明确这些阶段的活动和过程,并没有明确对IT系统支持的需求。

至于对ITSM的信息支持,也不应当着眼于建立新的系统,而应首先考虑对OSS/BSS的重组和改造。

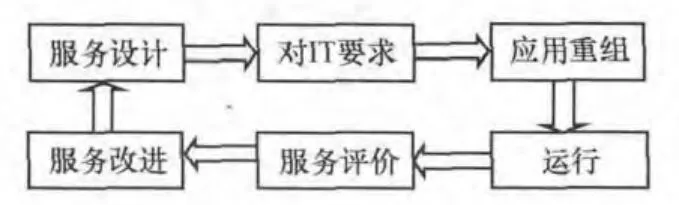

为了使ITSM能够得到IT系统的支持,必须将服务的需求映射到IT系统的功能和信息中,并形成一个持续改进的闭环。为了完成这一目标,有两件事情要做:一是系统和应用的抽象,二是落实需求。持续改进过程如图2所示。

图2 持续改进过程

与一般企业不同,在电信企业,ITSM未必需要建立一个ITSM“系统”来支持。从抽象的角度看,OSS/BSS实际已经囊括ITSM所需的功能和信息。

近几年,TMF在ITSM和OSS/BSS融合方面做了很多工作,如前面已经提到ITIL定位,这种融合工作主要在ITIL-eTOM映射方面进行[7~9]。

如果不考虑下列因素,或许Frameworx完全可以胜任运营商内部IT的管理流程以及应用和系统的建设工作:由于某些原因,企业需要通过ITIL或ISO20000的认证;内部IT服务管理是按照ITIL规划和设计的,这往往是一些咨询公司参与的结果;需要将ITSM作为服务向外部提供,而接受服务的客户内部的ITSM管理流程是按照ITIL规划和设计的。

除了ITIL以外,还有很多与Frameworx有关的框架,具体如下:

·ITU的TMN框架[10],这个框架主要涉及运营支撑系统的各种单元及其关系;

·信息系统审计与控制协会(ISACA)的COBIT[11],这个框架主要从业务和IT系统关系的角度考虑IT的管理和治理。如果从系统的角度看,它的抽象层次较高;

·ISO20000[12],是在ITIL基础上建立的IT管理流程标准化框架,其涉及的范围基本与ITIL、eTOM类似。

与Frameworx相比,这些框架的应用对象和覆盖范围有所不同,但有很大部分是重叠的。企业应当根据自己的情况,基于一种公认的框架建立自己的规划(过程和支撑系统),这种规范和规划可以看作对标准框架的具体化。

在融合使用的技术方面,着眼点主要在于系统(或IT应用)方面,抽象必须经过逐步具体化和形式化落实到系统和技术。应当意识到的是,对于一个大型、关键、复杂的系统来说,系统的生命周期往往比很多它所使用的技术的生命周期要长,通信系统本身就是这样的例子,30年前使用的技术(如模拟载波、空分交换)在今天的系统中已经基本绝迹。

当前除框架和抽象描述工作以外,对融合有重要作用的技术和技术体系主要是关联和互操作方面的,如SOA、Web Services、流程和规则引擎等。

4 对策与展望

单纯从技术的角度来看,当前由于基础设施(服务器、存储等)能力的提高和价格的下降、通信容量的增加以及分布式并行处理、虚拟化、SOA技术的成熟,一体化的条件已经基本具备。

国内传统运营商实现IT一体化依然是一件比较艰巨的任务,除了技术、标准以外,还有其他的制约因素,包括:企业规模大,地理分布范围广,系统关联复杂,集中业务处理困难;已投巨资建立了省份分散但较全面的IT系统;业务处理量大,业务对系统的依赖性强,需要稳定运行。

不同于以往的软件系统,新型IT系统及其建设过程有着很多不同的特征,具体见表2[13],服务系统和支撑系统都是如此,必须有新的系统建设理念和技术的支持。

为了实现IT一体化,技术方面的挑战必须重视,但业务和系统的规划与抽象描述中的问题或许对IT一体化的影响更为深远。例如,云计算的重要特点是开放资源的按需使用,就SaaS层来说,能够适应资源开放提供服务的系统必须是在高度抽象基础上建立起来的系统,因为只有这样才能为广泛的用户所共享。在当前的背景下,一体化意味着适应更广泛的需求。

表2 新旧系统的差异

实现一体化,必须对业务、系统、开发、部署各方面进行改进甚至革命。业务和系统总体规划对于系统的成败有着至关重要的影响。目前,对于业务和系统总体规划方面的挑战的应对策略包括以下几方面。

·改变以局部需求驱动IT规划和开发的局面,即使这种局部的范围很大,如全国性集团的一个省分支。

·企业战略和业务目标对IT规划进行比较明确的指导,使IT规划能够有的放矢,保证IT系统对企业战略和业务目标的长期支持。

·建立长期有效的业务、信息、系统等各方面的抽象描述[14],作为企业的规划和规范,保证在技术条件和具体业务需求发生改变时,不会对IT系统产生大的冲击(如推翻重来)。

·建立有效的方法,切实基于抽象描述实现对系统的演化,从根本上保证IT系统业务处理灵活性和稳定性的统一。

·对商务过程、信息和系统功能解耦,使其能够适应小粒度调度和小粒度组合。

系统及其功能的演化过程是不断形式化和具体化的过程[15]。传统软件工程中,编码(最终形式化)的前提是需求清晰(具体化完成)。但如前所述,这一点在今天的大型软件和软件密集系统中是不成立的。因此需要在具体化完成以前,对系统的描述尽量形式化,以建立一个能够适应不同情况的功能较为抽象的系统,这就是抽象和规范的作用。

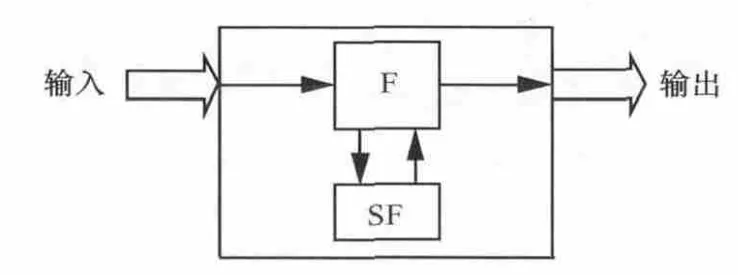

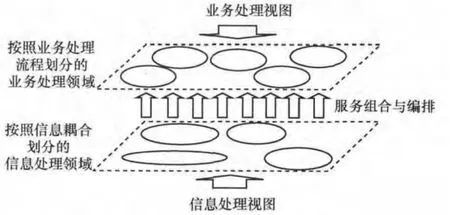

当前各类IT烟囱林立的局面来源于业务视图和系统视图的不同,而且往往是规划不彻底的系统迁就业务人员视图的建立。业务人员认为,系统应当按照业务功能划分;技术人员认为,系统应当按照信息处理划分。计算机系统本质上是处理信息的(如图3所示),目的是完成应用(业务)目标。SOA是解决这一矛盾的有利手段(如图4所示)[16,17]。

图3 信息处理系统抽象

图4 业务视图和技术视图的统一

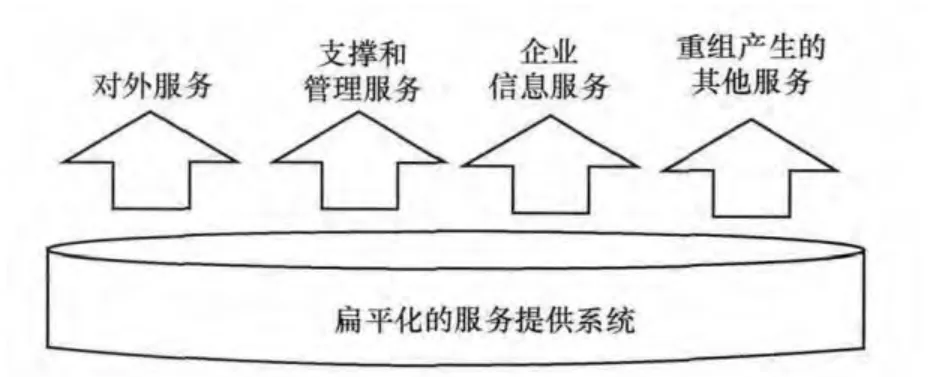

基于上述理念,企业的所有信息服务资源(包括数据、应用等)可以按信息本身的耦合关联特征组合成一个平面的共享资源池,在此基础上,按照业务需要,通过各种关联手段(如SOA、流程、广义编程等)形成各种业务“系统”,如图5所示。

图5 一体化IT资源支持

在开放融合的新型信息服务时代,运营商需要以新的思维、新的努力方向适应新的形势,谋求新的发展。今天,技术的发展已经为IT一体化铺平了道路,服务器处理能力的提高、网络通信能力的发展、SOA以及云计算的实用化都是这些技术的体现。实现IT一体化的一个重要前提就是规划好企业的信息化系统,特别是抽象和解耦。对于已有遗留OSS/BSS/ITSM系统的企业来说,要用积极进取的观念和态度实施谨慎渐进的系统演化,使其能够适应新形势的需要。

1 IBM.Smart earth in China.http://www-900.ibm.com,2008

2 刘光浩.澳大利亚NBN法案着眼经济增长和社会服务.电信世界,2011(4)

3 工业和信息化部电信研究院.OTT发展与管理趋势.http://www.miit.gov.cn,2013

4 陈威如,余卓轩.平台战略:正在席卷全球的商业模式革命.北京:中信出版社,2013

5 Ross J W.Forget Strategy:Focus It on Your Operating Model.MIT Sloan CISR:CISR Research Briefing,2005

6 Office of Government Commerce(OGC).Service Strategy.UK:TSO(The Stationery Office),2007

7 Tele Management Forum.An Interim View of an Interpreter’s Guide for eTOM and ITIL Practitioners,Release 6.0,2005

8 Tele Management Forum.Building Bridges:ITIL and eTOM,Release 1.0,2009

9 Tele Management Forum.eTOM-ITIL Application Note:Using eTOM to Model the ITIL Processes,Release 4.0,2004

10 ITU-T TMN Recommendation M.3400.TMN Management Functions,1997

11 IT governance institute COBIT 4.1rd edition:control objectives for information and related technology.http://www.itgi.org,2014

12 ISO20000.http://www.itzl.org/hdwiki/index.php?doc-view-3.html,2014

13 卢捍华,张顺颐,王亚石等.系统体系方法与软件系统功能形式分解.通信学报,2010,31(12):131~139

14 The Open Group.TOGAF Version 9.1.Van Haren Publishing,2011

15 Wang Y S,Min L J,Lu H H.A function framework for software and system of systems method.Proceedings of 2012 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems,Hangzhou,China,2012:429~433

16 Lu H H,Wang Y S,Min L J.Framework method used for large scale application information systems.Proceedings of 2010 6th International Conference on Networked Computing(INC),Gyeongju,Korea(South),May 2010

17 闵丽娟,朱珠,娄高见等.开放信息服务的运营支撑和服务管理系统.电信科学,2011,27(11):134~140