山东省菏泽市旱涝规律及成因分析

2014-02-27霍东亚王春霞李承坤

霍东亚 王春霞 李承坤

山东省菏泽市旱涝规律及成因分析

霍东亚 王春霞 李承坤

一、自然地理概况

菏泽市地处鲁西南,系黄河冲积平原,地势平坦,由于黄河的历次改道、淤积,形成了菏泽市不同的微地貌单元。地下水埋深的分布规律与地形地貌特点紧密相连,一般是岗地、黄河滩区埋深较大,低洼区埋深较浅;埋深2~3m的地区分布最广,约占全市面积的44%,耕层土壤多以粉质亚砂土为主,其次在中部和东部分布有粉砂土,东部低洼区及背河洼淤改地带分布有亚粘土。

二、旱涝规律的统计分析

旱涝级别的分析方法有雨量距平法、湿润度法、作物需水量法和经验公式法等。根据旱涝灾害面积将旱涝划分为五级,即重旱、旱、正常、涝、重涝。本文根据山东省菏泽市旱涝灾害天气的实际情况及特点,对现有1~5月、6~9月两个时段的降雨资料采用雨量距平法进行分析。

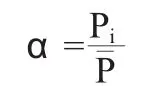

雨量距平法以主要影响作物生长和收成的1~5月份(小麦生长成熟期),6~9月份(晚玉米和棉花生长期)降雨量为依据,用占同期多年平均雨量多少为划分旱涝分级的指标。即公式:

式中:α—占同期多年平均雨量数;

Pi—同期年降雨量;

显然,α越大,越涝;反之,则越旱。根据α的取值范围确定旱涝实情的分级标准见表1。

表1 旱涝实情分级标准(1~5月、6~9月)

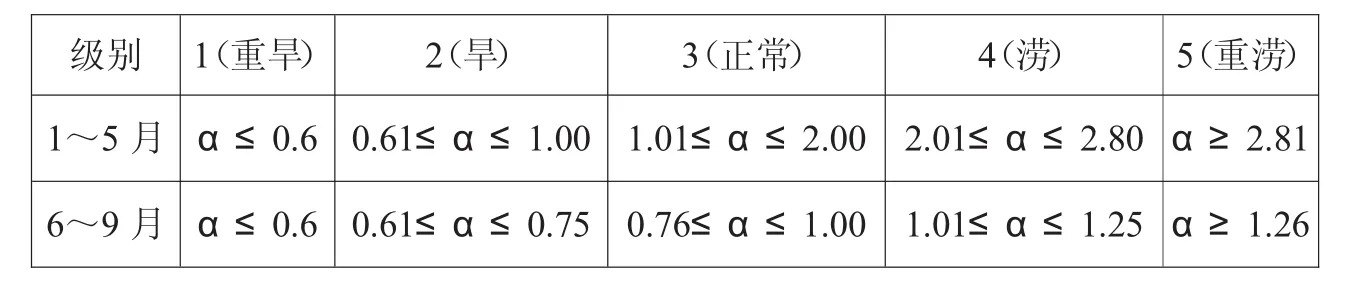

山东省菏泽市1954~2011年以来共58年的降雨资料,按1~5月和6~9月两个时段采用雨量距平法评判旱涝级别,绘制旱涝等级时间序列图见图1。

图1 菏泽市旱涝等级时间序列图

时间序列图用于表现一组或几组观察值随时间性变量变化的趋势。通过对旱涝等级时间序列图分析,可以看出菏泽市旱涝规律存在春旱秋涝的特点,且有连续出现春旱或秋涝年份的现象。

自相关指相关值来自一组时间序列中前一时间序列与其后序列的对应各观测值的相关。在时间序列图中,可根据相关系数的大小来判断序列模型的变动趋势。为分析是否存在年内春旱、秋涝的周期性变动趋势,现利用社会科学统计软件spss对58年的季节性旱涝等级序列(共116年数据)的自相关系数周期性进行分析,得出周期为2。

综上所述可以看出,菏泽市旱涝表现出明显的季节性。1~5月时间段内降雨偏少,蒸发较强。这时正是小麦拔节成熟期和春夏播种的关键时候,往往出现春旱,影响作物生长。

三、旱涝的成因分析

菏泽市旱涝的发生有其气象成因,同时也与本地区的自然地理条件有关。气象成因主要包括:降水量、蒸发量、空气温度等;自然地理条件主要有地势高低、地下水位的变化、土壤值度等。

1.旱涝的水文气象成因

(1)降水时空分布不均

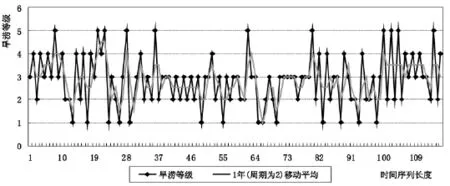

对菏泽市1954~2011年全市平均月降水量的统计分析显示:1~5月份、6~9月份(汛期)、10~12月份的降水量分别占全年降水量的20%、69%、11%。而汛期降水又以7、8两月最为集中,约占全年降水量的47%。菏泽市全年湿润度(伊万诺夫湿润度法)平均为0.6~0.7,属半湿润区。一年中只有7~8月属湿润段,其余均为半干燥段。

降水量年际变化也较大,菏泽市多年平均降水量665mm,年最大降水量多达1054mm(1964年),而年最小降水量仅为387mm(2002年),最大年份降水量为最少年份的2.7倍。单站降水量的年际变化更大,如曹县站1957年降水量达1206.1mm,而1997年仅401mm。郓城县黄堆集站1964年降水量达1622.1mm,2002年仅321.5mm。

降水量在地区上的分布总体是南部大于北部,东部大于西部。由于受地理位置、大气环流等因素影响,菏泽市的降水区域分布不均。由于降水量年际、年内分配不均,经常出现季节性干旱,春季降水稀少,春旱时常发生;由于降水集中在汛期,因此也容易发生秋涝。

(2)旱情的成因

蒸发量大于降水量。菏泽市多年平均陆地水面蒸发量1264mm,而年平均降水量只有665mm。二者差额较大,造成水分供不应求,致使一些季节发生旱情。

小麦各生长期的需水量高于同期降水量。菏泽市小麦生长期为10月至次年5月底,需水量为394mm,而这段时期的降水量只有192mm,相差201mm。

(3)涝灾的成因

夏季菏泽市受大陆热低压控制,处于低压槽的前部,盛夏热带海洋气团在暖温的东南季风控制之下,温度高,湿度大,空气垂直运动发展旺盛。此时北方冷空气虽已北退,但仍有小股南下入侵该区,造成大量降水,有时达到暴雨程度,盛夏时期锋面常停留本省,形成暴雨。

日降水量大于50mm称之为暴雨,该区暴雨强度和短历时暴雨量较大,往往超过土壤的入渗能力。遇到这样的高强度暴雨时,将会形成超渗产流。加之该区属于平原地区,坡地汇流较慢,河网汇流能力较差,当这些径流排出不及时,则引起内涝。如1957年7月上旬连降几场暴雨,十几天全市平均暴雨量500~600mm,暴雨中心的黄寺超过800mm,造成严重的水灾,全市受灾面积900万亩以上。据菏泽降雨实测资料,1h最大降雨量为1970年发生在单县的贾楼为121mm,最大6小时降雨量1970年发生在郓城县的玉皇庙为208.6mm,12小时最大降雨量1970年发生在曹县的青固集为121mm。

降水量大于等于1mm为一个雨日,小于1mm者不作统计。降雨日数不仅能反映降雨的集中程度,而且能反映天气的晴阴干湿情况,对于作物受渍有着直接的影响,是表征旱涝的要素之一。根据1999~2011年资料统计,菏泽市历年平均降水日数为66d,2003年降雨日数最多为96d,2006年降雨日数最少为49d。6~9月份降雨日数最多的2003年为50d,降雨日数最少的2002年为22d。由于2002年汛期降水严重偏少,导致在春季、初夏及晚秋连续发生了较重的旱情,造成小麦减产,夏播、秋种困难。

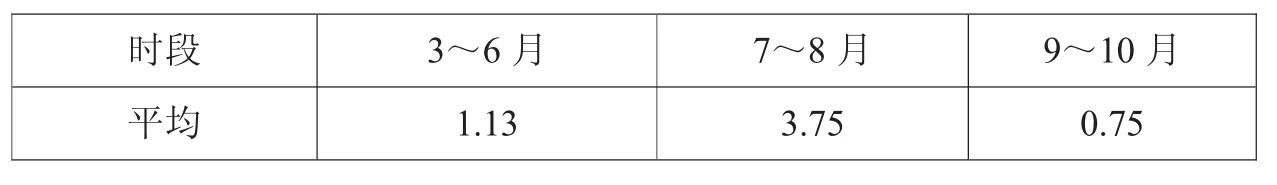

另外,菏泽市的暴雨不但强度大,而且次数多,连续降雨量大于50mm称之为一次暴雨,降雨间断一日,另作一次暴雨处理。暴雨次数的多寡往往反映出是否能够形成涝灾。根据资料统计,全市平均暴雨次数特征值见表2。

表2 菏泽市平均暴雨次数特征值

2.旱涝的地理因素

旱涝的形成也与地形的高低和地下水位的深浅有关。由于菏泽市系黄河冲积平原,在历史上多次受黄河改道冲淤影响。形成了西高东低,南高北低,由西南东北走向的缓岗和条形洼地相同排列。据统计全市大小洼地面积1513km2,占总面积的12%。这些洼地历来就有“十年九涝”之说。因为洼地每遇大雨,承受高地的径流汇流,成为自然涝洪区,形成涝灾。

四、减灾对策

1.提高全民防汛抗旱意识,坚持防汛抗旱两手抓

由于近些年来干旱天气多,形成了人们对水灾的松懈麻痹思想,因此,田间排水系统遭到一定的破坏,竹节沟、拦河坝比比皆是,有的地方还填平路沟,乱垦乱植,填沟种地,降低了蓄水泄水能力。菏泽市此旱彼涝,此涝彼旱,旱涝交错,年年都不可避免。

2.加快水利建设步伐,搞好灌排综合治理

进一步加大水利基础设施的投入,提高各类水利工程的标准,特别是应提高中型河道的防洪除涝标准。目前一些河道急需清淤疏竣。特别是三沟不通,人为修路打坝,严重影响着田间地面径流的排泄。若遇大暴雨,势必造成径流排不出,形成大面积内涝。同时搞好黄灌区配套。

3.加强非工程措施,将防汛与抗旱最大限度地结合起来

建立实施旱情监测自动化系统,加快防汛抗旱信息的传递,提高通信时效,及时掌握流域内的雨情、水情、地下水动态、旱情、灾情特点,分析未来的发展动向,预测旱情发展趋势,争取把旱灾带来的损失降低到最低限度。让蓄水泄水结合起来,科学调度,节水灌溉,做到涝能排水,旱能浇水。

4.大力开展水土保持

改善农业结构布局,蓄水保土,治标治本,从根本上减少水旱灾害■

(作者单位:山东省菏泽水文水资源勘测局 274000)

(专栏编辑:王 适)