渤中凹陷西斜坡碎屑锆石特征及物源定量示踪

2014-02-17余宏忠

余宏忠

(中国石油大学,北京 102249)

引 言

近年来,盆地物源分析的技术和方法逐渐完善[1],其中锆石同位素定年技术操作性强、示踪精度高[2],适用于火成岩和变质岩地层,在盆地物源定量分析中应用广泛[3]。前人对渤中凹陷西斜坡的古物源通道[4]、沉积体系[5]和砂体展布规律[6]进行了较深入的研究,一般认为古近系的物源来自盆地内的凸起,但没有考虑盆外物源的影响,相关的研究也停留在定性分析上。本次研究以锆石U-Pb定年技术为主,结合碎屑成分分析法和重矿物分析法,对渤中凹陷西斜坡古近系沙河街组和东营组的物源进行定量示踪分析,为寻找有利储集砂体提供定量依据。

1 研究区地质概况

渤中凹陷西斜坡位于渤海湾盆地中部[7-8],北部为燕山褶皱带,往南构造单元依次为石臼坨凸起、南堡凹陷、沙垒田凸起和沙南凹陷,研究区的物源可来自石臼坨凸起、沙垒田凸起和燕山褶皱带的的各种火成岩和变质岩类等。其中古近系的沙河街组和东营组为重要的含油层系[9],是本次研究的目标层。

2 碎屑锆石成因及特征

本次研究采集了来自6口井的沙一段、东二下段和东二上段的多块样品,对200多颗锆石进行了统计测试,依据锆石形成环境、结晶习性及内部结构的差异[10],结合阴极发光特征,识别出了岩浆成因和变质成因2类锆石,从而区分锆石所属的不同母岩类型。

2.1 岩浆成因锆石形态特征

砂砾岩样品中岩浆成因锆石多为长柱状,结晶环带比较发育,具有典型的岩浆作用特征(图1),其晶形、晶棱磨蚀一般较弱,表明锆石的搬运距离短。

图1 岩浆成因锆石阴极发光图像

BZ2-1-2井东二下段含炭质纹层细砂岩中发育典型的环带结构锆石,体现了岩浆活动过程中锆石振荡分带生长的特点(图1a);CFD5-5-1D井沙一段下部砾岩中锆石呈长方柱状,内部结构环带清晰(图1b);CFD5-5-1D井沙一段砾岩中锆石环带结构明显,发育较大的无环带核部(图1c);BZ3-1-1井东二上段红色泥质纹层细砂岩中,锆石呈柱状,发生一定程度的磨蚀(图1d)。

沙一段和东二下段岩浆成因锆石形态特征清晰,普遍发育环带结构,具有明显的火成岩标型特征,因此其母岩属于火成岩,指示了凸起内大面积分布的中生代火成岩与火山碎屑岩作为物源。

2.2 变质成因锆石形态特征

砂砾岩样品中变质成因锆石有的呈浑圆状,有的呈环带状,但都共同发育次生边,锆石具明显的变质作用的特征(图2)。

图2 变质成因锆石阴极发光图像

BZ8-4-1井东二下段砂岩中锆石磨蚀明显,外形呈浑圆状,浑圆状颗粒在变质过程中,发生增生,形成1个白色的次生边(图2a),CFD5-5-1D井沙一段砾岩中锆石则在动力变质作用下发生了明显碎裂(图2b),这些锆石都以变质成因为主,表明其母岩属于变质岩。

BZ3-1-1井和BZ2-1-2井东二段细砂岩中锆石核部具明显的环带结构,环带外侧也形成了白色的次生边(图2cd),因此这类锆石具岩浆-变质复合成因,表明其母岩为火成岩和变质岩。

3 碎屑锆石定年及物源示踪

本次研究共测定来自6口井的200多颗锆石,以锆石的成因特征为基础,采用锆石U-Pb测年法,通过单颗粒碎屑锆石的年龄分析,结合区域沉积演化过程,综合探讨凹陷内古近系碎屑沉积物的物源位置和岩性组合。

3.1 沙一段锆石定年及物源分析

沙一段沉积期,研究区断陷活动强烈,由于受到石臼坨凸起、沙垒田凸起的分隔,在盆地内部形成了多断多洼、多隆多洼、隆洼相间的复杂多样的古地理格局,该阶段研究区的沉积物源主要来自石臼坨凸起、沙垒田凸起。

沙一段锆石定年表明,元古代、古生代和中生代锆石占优势(表1),锆石以岩浆成因和变质成因特征为主,CFD5-5-1D井又位于石臼坨凸起与沙垒田凸起之间的低洼带,因此,推断沙一段物源既来自石臼坨凸起的中生代火成岩、火山碎屑岩和古生代碳酸盐岩,又来自沙垒田凸起的元古代变质岩和古生代碳酸盐岩、碎屑岩。

表1 沙一段、东二下段、东二上段锆石定年及物源分析

3.2 东二下段锆石定年及物源分析

东二下段沉积期,研究区断陷活动再次加强,盆地内形成了许多被石臼坨凸起和沙垒田凸起分割的断陷湖盆沉积。该阶段的沉积物源也主要来自石臼坨凸起、沙垒田凸起。

东二下段锆石定年表明,元古代、古生代和中生代锆石占优势(表1),锆石具变质成因和岩浆成因特征,各取样井又位于石臼坨凸起和沙垒田凸起周边,因此,推断东二下段物源既来自石臼坨凸起的太古代和元古代变质岩、中生代火成岩、火山碎屑岩,又来自沙垒田凸起的元古代变质岩。

3.3 东二上段锆石定年及物源分析

东二上段沉积期,研究区处于坳陷阶段,由于坳陷内各凸起长期遭受剥蚀夷平,整体为填平补齐沉积,凹陷区地势更加平坦,凸起的物源效应减弱,物源体系发生转换,由局部物源转变为区域物源。因此,该阶段沉积物主要来自北部的燕山褶皱带。

东二下段锆石定年表明,元古代锆石占优势(表1),太古代锆石和中生代锆石较少,锆石以变质成因为主,部分有岩浆成因。因此,东二上段的物源已从凸起等局部物源转换为燕山褶皱带大面积分布的太古代和元古代变质岩,而且燕山褶皱带的物源影响在逐渐增强,局部仍保存有石臼坨凸起的太古代和元古代变质岩、中生代火成岩、火山碎屑岩的物源贡献。

4 物源示踪结果讨论

4.1 研究区物源特征

研究区的物源分为盆外区域物源和盆内局部物源2类,其中北部燕山褶皱带为区域物源,石臼坨凸起和沙垒田凸起属于局部物源,其基岩年代、岩性差别较大,为物源示踪提供了良好的基础。北部燕山褶皱带大面积分布太古代和元古代变质岩,局部发育古生代和中生代基岩。石臼坨凸起基底大面积分布中生代火成岩、火山碎屑岩和古生代碳酸盐岩、碎屑岩,局部发育太古代和元古代基岩。沙垒田凸起基底大面积分布元古代变质岩,局部发育太古代和古生代基岩。

4.2 物源转换的验证

不同物源的岩性特征存在差异,东二下段至东二上段的沉积演化证明了物源转换现象的存在,另外还可以从砂砾岩样品的碎屑成分和重矿物组合特征对这种转换现象作出解释。

砂岩碎屑鉴定结果显示,沙一段砂岩的火山碎屑含量约为50% ~83%,东二段砂岩的火山碎屑含量约为8%~21%。沙一段的火山碎屑含量较高,表明沙一段沉积物主要来自含火成岩较多的局部物源,对应凸起中大面积分布的火成岩、火山碎屑岩。东二段火山碎屑含量较低,表明其沉积物开始受到区域物源的影响,对应燕山褶皱带的古老变质基岩。因此,从沙一段到东二段沉积物中火山碎屑含量的降低,指示了研究区的物源从石臼坨凸起、沙垒田凸起转换为北部的燕山褶皱带。

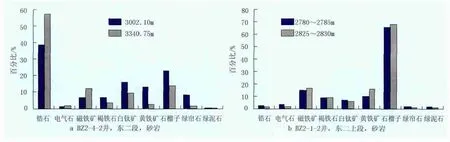

BZ2-1-2井重矿物分析结果显示,东二下段重矿物以锆石和石榴子石为主(图3a),东二上段重矿物以石榴子石和磁铁矿为主(图3b)。考虑到研究区物源中存在较多变质岩,而GZi指数又反映了物源区片岩、角闪岩、麻粒岩的母岩组成[11],GZi指数越大,这些变质岩在母岩中比例就越多[12],因此通过对比不同层段的GZi指数可区分不同的物源岩石组成。

式中:Q石榴子石为石榴子石含量,%;Q锆石为锆石含量,%。

依据公式(1)计算可知,东二下段的GZi指数为20% ~37%,东二上段的GZi指数为96% ~97%,东二下段的GZi指数较低,指示了岩性复杂多样的局部物源;东二上段的GZi指数较高,指示了以古老变质岩为主的区域物源。因此,从东二下段到东二上段沉积物中GZi指数的升高,同样指示了研究区的物源从石臼坨凸起、沙垒田凸起转换为北部的燕山褶皱带。

总而言之,沙一段至东二上段的沉积物性质发生了规律性变化:表现为火山碎屑含量明显降低,重矿物的GZi指数显著升高。这些变化都表明渤中凹陷新生代沉积充填过程中,凹陷内局部物源的影响在逐渐减弱,燕山褶皱带区域物源的影响不断增强,这也是盆地构造演化与沉积充填样式转变的具体体现。

图3 东二下段和东二上段重矿物含量分布

4.3 不同物源的作用效应

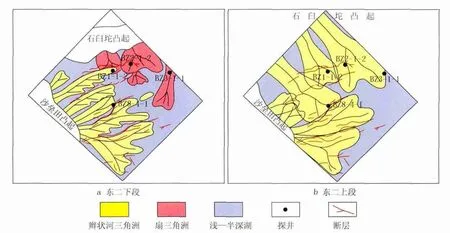

研究结果证实,东二上段沉积之前,研究区的沉积物主要来自石臼坨凸起和沙垒田凸起。石臼坨凸起提供的沉积物具近源、快速沉积的特点,在凸起南缘的陡坡带形成了阵发性水流成因的扇三角洲沉积,扇体规模较小,平面上呈扇状、片状展布(图4a)。受中生代火成岩、火山碎屑岩物源的影响,扇三角洲砂体中火山岩岩屑含量较高,储层物性较差。沙垒田凸起东缘为缓坡带,搬运距离较远,发育辫状河三角洲沉积,三角洲规模较大,连片性较好(图4a)。

图4 渤中凹陷西斜坡东二下段和东二上段沉积体系展布

从东二上段沉积开始,研究区物源发生转换,区域物源的供给逐渐增强,沉积物主要来自北部的燕山褶皱带。燕山褶皱带大面积分布太古代和元古代的花岗片麻岩,提供了丰富的石英、长石等粗碎屑,随着大量陆源碎屑物质的注入,在研究区形成了较大规模的SE向展布的辫状河三角洲沉积(图4b)。此外,沙垒田凸起东缘也发育小规模的辫状河三角洲沉积,这些辫状河三角洲砂体中火山岩岩屑含量明显降低,储层物性变好。

5 结论

(1)研究区的碎屑锆石主要包括岩浆成因和变质成因2类。岩浆成因锆石具典型的环带结构,表明物源的母岩为火成岩;变质成因锆石往往发育次生边,部分锆石有沉积成因特征,表明物源的母岩以变质岩为主,少量为沉积岩。

(2)碎屑锆石成因、锆石年龄分布和区域沉积演化综合表明,沙一段物源既来自石臼坨凸起的中生代火成岩、火山碎屑岩和古生代碳酸盐岩,又来自沙垒田凸起的元古代变质岩和古生代碳酸盐岩、碎屑岩;东二下段物源既来自石臼坨凸起的太古代和元古代变质岩、中生代火成岩、火山碎屑岩,又来自沙垒田凸起的元古代变质岩;东二上段的物源从局部物源转换为区域物源,主要来自燕山褶皱带大面积分布的太古代和元古代变质岩。

(3)沙一段至东二上段的沉积物性质发生规律性变化,表现为火山碎屑含量明显降低,重矿物的GZi指数明显升高。这些变化进一步验证了研究区的物源转换现象,表明凸起等局部物源的影响在逐渐减弱,燕山褶皱带区域物源的影响不断增强。

(4)不同物源的作用效应存在差异。石臼坨凸起和沙垒田凸起等局部物源主要形成扇三角洲和辫状河三角洲沉积,扇三角洲砂体中火山岩岩屑含量较高,储层物性较差;燕山褶皱带区域物源主要形成富含石英和长石的辫状河三角洲,辫状河三角洲砂体中火山岩岩屑含量低,储层物性变好。

[1]杨仁超,李进步,樊爱萍,等.陆源沉积岩物源分析研究进展与发展趋势[J].沉积学报,2013,31(1):99-107.

[2]谢静,杨石岭,丁仲礼.黄土物源碎屑锆石示踪方法与应用[J].中国科学:地球科学,2012,42(6):923-933.

[3]牛露,于炳松,张文博.塔里木盆地北部地区下志留统柯坪塔格组物源分析与物源区母岩年龄确定[J].沉积学报,2013,31(3):421-429.

[4]朱江涛,杨香华,周心怀,等.基于地震资料的陆相湖盆物源通道特征分析:以渤中凹陷西斜坡东营组为例[J].地球科学——中国地质大学学报,2013,38(1):121-129.

[5]朱红涛,杨香华,周心怀,等.基于层序地层学和地震沉积学的高精度三维沉积体系:以渤中凹陷西斜坡BZ3-1区块东营组为例[J].地球科学——中国地质大学学报,2011,36(6):1073-1084.

[6]李敏,朱红涛,杨香华,等.地震多属性在少井区和无井区沉积体系分析中的应用——以渤中西环BZ3-1区块沙河街组为例[J].海洋地质与第四纪地质,2012,32(1):151-157.

[7]黄众,朱红涛,周心怀,等.渤中凹陷西斜坡BZ3-8区块东营组东二下高分辨率井震层序及地震沉积学[J].海洋地质与第四纪地质,2012,32(1):61-67.

[8]黄胜兵,叶加仁,朱江涛,等.渤中西环古沟谷与坡折带特征及其对储层的控制[J].海洋地质与第四纪地质,2011,31(1):119-124.

[9]吴磊,徐怀民,季汉成.渤海湾盆地渤中凹陷古近系沉积体系演化及物源分析[J].海洋地质与第四纪地质,2006,26(1):81-88.

[10]陈道公,李彬贤,夏群科,等.变质岩中锆石U-Pb计时问题评述——兼论大别造山带锆石定年[J].岩石学报,2001,17(1):129-138.

[11]康春国,李长安,王节涛,等.江汉平原沉积物重矿物特征及其对三峡贯通的指示[J].地球科学——中国地质大学学报,2009,34(3):419-427.

[12]康春国,李长安,谢远云,等.哈尔滨地区风尘黄土重矿物特征及物源分析[J].自然灾害学报,2011,20(4):43-51.

[13]潘春孚,张常久,纪友亮,等.准噶尔南缘前陆盆地物源体系演化规律[J].大庆石油地质与开发,2013,32(4):20-23.

[14]何文祥,刘逸.镇北地区延长组长3油层组原油运移规律的物源指示意义[J].大庆石油地质与开发,2011,30(3):23-26.

[15]王粤川,周心怀,徐长贵,等.渤中坳陷石东构造带东营组二段物源分析[J].大庆石油地质与开发,2012,31(4):42-45.

[16]王延章,宋国奇,王新征,等.物源供给指数及其对滩坝发育程度的控制作用[J].大庆石油地质与开发,2013,32(1):49-53.