温米地区中浅层油气成藏特征与精细勘探方向

2014-02-17郭克成贾国强刘俊田任忠跃

郭克成,张 琪,贾国强,刘俊田,任忠跃

(中油吐哈油田分公司,新疆 哈密 839009)

1 地质简况

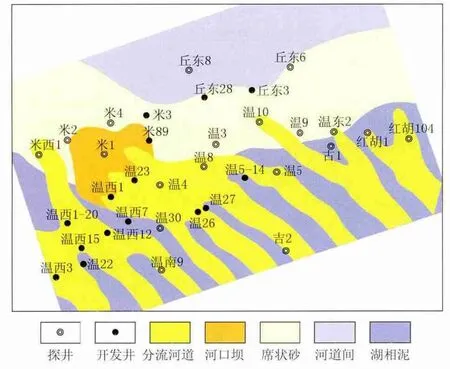

图1 温米地区勘探成果

温米地区是吐哈盆地主要的产油区之一,勘探目的层主要为中侏罗统三间房组和西山窑组,构造位置位于丘东次凹的南部缓坡上,东西长为57 km,南北宽为20 km,面积约为700 km2(图1),包括温吉桑、丘东、米登3个构造带,其构造多受逆断 层控制;储集层以辫状河三角洲水下分流河道砂体为主,低孔低渗;油气藏类型以构造型、岩性型以及构造-岩性油气藏为主,属于复式油气聚集带[1-2]。

1.1 构造特征

研究区构造主要形成于中晚燕山期—喜山期,受北部逆冲断层向南推覆挤压的影响,由南向北发育3排局部构造:第1排构造受控于马红断裂,包括温西区块、温2—温8区块和红湖区块;第2排构造受控于温1号断层,包括温9、温10区块;第3排构造受控于米登—丘东断层,控制着米登、丘东构造油气藏。从北向南、自西向东,构造高点逐级抬升。从构造样式来看,表现为背斜、断背斜、断鼻构造,构造的南翼受边界断层控制,断层在中晚燕山期沿水西沟群煤层滑脱,有效沟通了上覆储集层与水西沟群烃源岩,是研究区主要的油源断层。

1.2 层序地层特征

温米地区侏罗系地层发育齐全,自上而下为上侏罗统齐古组,中侏罗统七克台组、三间房组、西山窑组和下侏罗统三工河组、八道湾组。三间房组、西山窑组为主要含油气层系,岩性组合具有“泥包砂”的特点,依据三维地震、钻井、测井、录井资料,以基准面旋回为参照面,开展高分辨层序地层学研究[3],划分出2个三级旋回,14个四级旋回。三间房组共划分5个四级旋回(砂体),其中上油组包括2个旋回(砂体),下油组包括3个旋回(砂体),上油组砂地比高于下油组,反映了三间房组沉积时期表现为水退的旋回;西山窑组共划分为9个四级旋回,西山窑组砂体发育程度比三间房组好,河道的叠置程度更高。

1.3 沉积特征

中侏罗统沉积时期,温米地区发育辫状河三角洲前缘为主,物源主要来自南部觉罗塔格山,沉积微相主要包括水下分流河道、分流间湾、河口坝,前缘席状砂等(图2),以东南方向分布的水下分流河道砂体为主,厚度为3~60 m,为温米地区主要储集层。

西山窑组一、二段发育辫状河三角洲平原亚相,微相主要有分流河道和泛滥平原,煤层、煤线发育;三、四段主要以三角洲前缘亚相为主,微相主要有水下分流河道、分流河道间,河道砂体与河道间、泛滥平原细粒沉积形成了良好的储盖组合。

三间房组下油组发育滨浅湖相,上油组发育三角洲前缘水下分流河道微相,河道砂体和湖湘泥以及河道间细粒沉积形成了该层系良好的储盖组合。

图2 温米地区三间房组二段沉积微相

1.4 储集层特征

随着埋藏深度的增加,储集层非均质性增强,储集层岩石类型均以长石岩屑砂岩为主,其次为岩屑长石砂岩、岩屑砂岩,磨圆程度以次棱为主,其次为次圆—次棱,成分成熟度和结构成熟度较低。统计分析三间房组4 618个样品,孔隙度为15% ~25%,平均为14.75%,渗透率为10×10-3~50×10-3μm2,平均为41.85 ×10-3μm2;西山窑组 978个样品,孔隙度为4%~9%,平均为9.75%,渗透率为1×10-3~10×10-3μm2,平均为4.38×10-3μm2。可以看出,三间房组储集层物性明显优于西山窑组。孔隙类型均以次生孔隙为主,裂缝发育。综合评价认为三间房组储集层属于低孔、低渗型,西山窑组储集层属于特低孔、低渗型。

1.5 储集层预测及砂体平面展布特征

温米地区经过多年的勘探评价与滚动扩边,可供钻探的目标日渐匮乏。通过精细地质研究,运用地震属性与储集层反演等技术手段识别岩性、地层等非构造圈闭是目前的主要手段。

结合钻井、录井及测井精细解释,运用JASON反演软件的三维立体解释模块统计储集层时间厚度,通过时深关系,求取储集层厚度,与实钻储集层厚度对比分析,预测有效储集层的平面展布[4],研究认为:三间房组砂层厚度大于15 m的储集层主要分布在主河道,小于15 m的储集层分布在主河道侧翼;西山窑组砂层厚度大于60 m的砂层主要分布在主河道,小于60 m的砂层分布在河道侧翼。有效储集层的平面展布受控于沉积体系的分布。

2 油气成藏主控因素

温米地区位于吐哈盆地台北凹陷东部,紧邻丘东生油凹陷,是油气运移的有利指向区。沟通深部烃源岩的断层为油气运移提供了良好的通道,晚燕山期成熟烃源岩生成的油气,在向上运移中被古构造或位于油气运聚指向区的岩性圈闭捕获成藏,在侏罗系形成了具有一定规模的构造或构造-岩性油气藏,断层、构造、岩性因素相互制约,决定了油气藏的范围[5]。

(1)近东西向油源断层为该区下生上储式油气藏提供良好的油气运移通道,是成藏最关键的主控因素,其次中燕山期断层封堵油气侧向运移,为早期油气的保存提供了良好遮挡条件。

研究区影响油气成藏的断层大致可分为3类。第1类为油源断层[6],沟通烃源岩与储集层的断层,晚燕山及喜山运动形成的断层延伸至中下侏罗统西山窑组和八道湾组煤系烃源岩,是该区主要的油源断层;第2类为晚燕山及之前形成的早期断层,该类断层一方面控制了古沉积,影响砂体的平面展布,另一方面对早期油气的侧向运移及后期调整起到侧向封堵作用;第3类是具有撕裂性质的平移断层,主要形成于中侏罗统—第四系,对油气藏起到调整及破坏作用,不利于油气的保存,该区此类断层不发育。

(2)良好的构造条件是油气成藏的重要因素,继承性发育的正向构造接受油气的持续充注,是构造型油气藏富集的优势区域;继承性古构造斜坡区及古今构造转换带是岩性油气藏发育的优势区域[7-8]。

圈闭是油气藏保存的物质基础,该区圈闭类型包括构造型、构造-岩性型及岩性型,圈闭的形成与构造及其演化有很大的关系,该区构造主要形成于燕山运动中晚期,受喜山运动的改造,局部高点发生转移,现今构造高点与古构造高点吻合程度较高,构造样式主要表现为背斜、断背斜、断鼻构造,构造的南翼均发育边界控制断层。这些构造在温米油气富集带上与古断裂和沉积砂体匹配形成了多类型油气藏。

继承性发育的正向构造接受油气的持续充注,可以形成较大规模的构造油气藏,是早期勘探的主要目标。油气沿断裂、砂体等运移通道在古构造斜坡区及古今构造转换带聚集,形成岩性油藏,是精细勘探的现实领域。

(3)东南物源的辫状河三角洲水下分流河道控制着储集层砂体的分布,决定了不同区块的勘探潜力。近南北向延伸的砂体与近东西向分布的构造配置,有利于构造-岩性复合型油气藏的形成[9]。

温米—丘东地区中侏罗统储集层以辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体为主,平面上呈条带状、近南北向分布,纵向上多条河道叠置,形成不同规模的储集层,决定了不同区块的勘探潜力,近南北向展布的砂体与东西向延伸的构造相交,形成众多的构造-岩性圈闭。断层封堵、岩性尖灭是该类圈闭形成的关键因素,从精细勘探实践来看,在构造交接部和斜坡区,受构造背景、储集层、断层的共同影响,形成了空间组合类型多样的构造-岩性油气藏。

3 精细勘探方向

目前该区中浅层剩余构造型圈闭越来越少,勘探难度越来越大,有利目标逐渐由构造型转向岩性型及构造-岩性复合型[10]。近几年精细勘探的成果表明,各含油气区块控藏要素复杂,属于多重因素共同控制的复合型油气藏,油藏受岩性、小断层、早期断裂影响明显。通过精细勘探及控藏要素研究,相继取得了一系列进展,表明温米地区精细勘探潜力巨大。

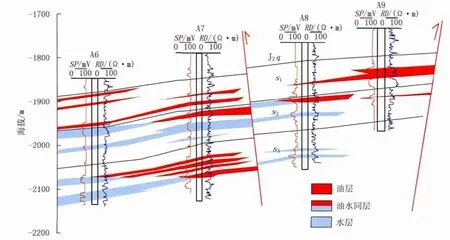

(1)同一构造背景上呈现“一块多藏、一砂一藏”的油水分布特征。薄互储集层的分布、断层的封堵沟通、构造背景的时空组合决定了油气藏的特征,纵向上表现为油气藏为独立的油水系统,在构造背景上不分高低均能成藏,是精细勘探的主要方向。

温米地区含油气区块众多,多层系含油,油水分布特征均存在差异。在区块内部,原有认识基本以每套含油气系统有统一油水界面来认识,通过与动态资料相结合的油藏重构表明,区块内部也不完全是统一油水界面。以温5块为例,对于三间房组油藏,原来认为是具有统一油水界面的油藏,但实钻表明,该油藏在受构造与断裂控制的同时,更多受到岩性的控制,具有“一块多藏、一砂一藏”油水分布特征(图3),即在三间房组,同一口井在纵向上可发育多套油水系统,单一砂体可成藏。在此勘探思路指导下,部署钻探A3、A5井获成功。A3井试油日产油为25.3 m3/d,分析认为:A3井纵向上发育2套油水系统,和A2井为同一断块,但由于砂体尖灭、断层遮挡的原因,井间砂体连通性很差,2口井没有形成同一油水系统,无统一的油水界面 (A3井油水界面为-1 980 m,A2井油水界面为-2 020 m);A5井构造位置较低,但由于砂体上倾方向岩性尖灭,形成岩性圈闭,油藏为单一砂体成藏,试油日产油为15 m3/d,研究认为,油气在砂体上倾方向尖灭或断层遮挡封堵是聚集成藏的主要原因。

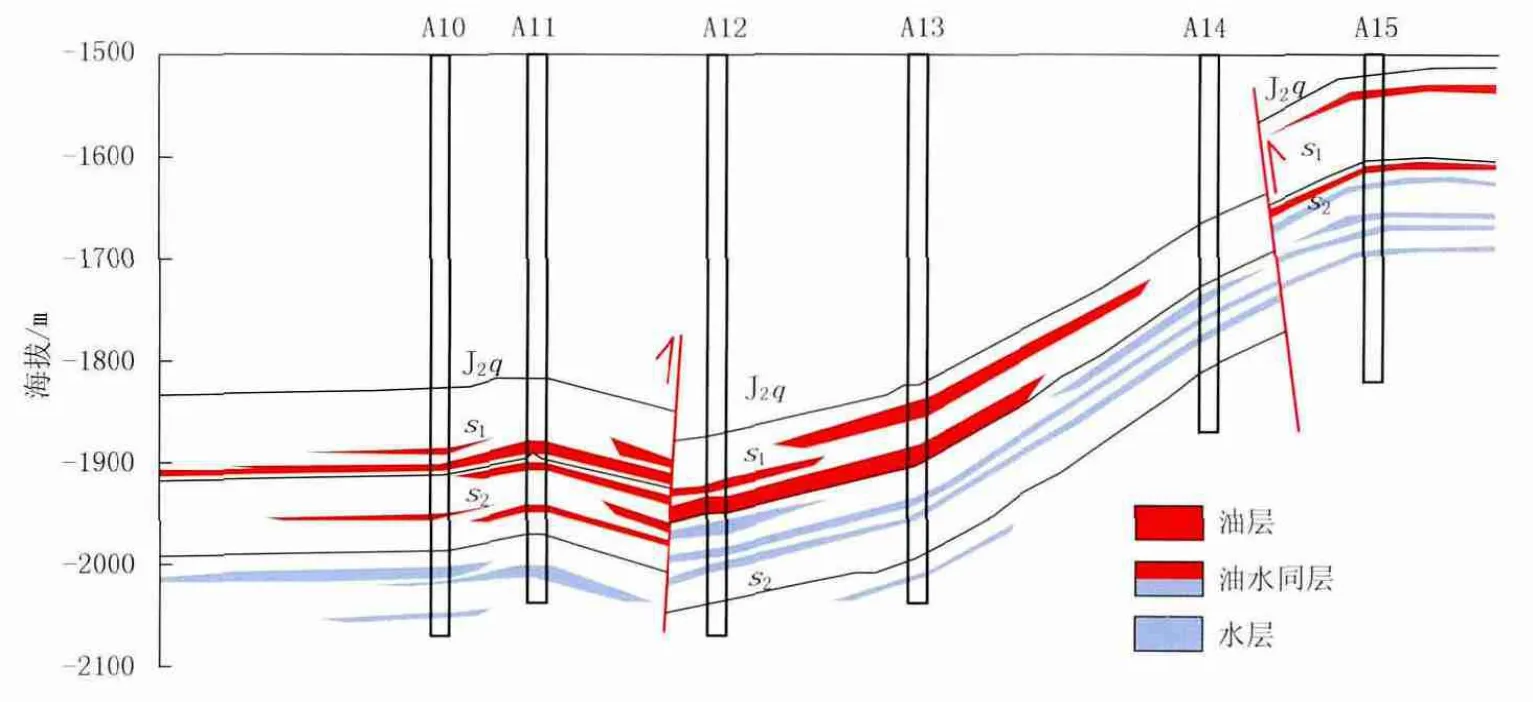

(2)主体区块斜坡区油藏类型多样,其中断层遮挡型、岩性尖灭型是现阶段精细勘探的主要对象[11]。

温米地区各区块受构造控制的油气藏已具有较高勘探程度,目前精细勘探的主要区域主要集中在各区块周边、区块间。近东西走向的构造背景与近南北向展布的沉积砂体斜交,在斜坡区形成各类油气藏,其中断层遮挡型、岩性尖灭型油气藏是精细勘探的主要对象。

图3 温5块东西向油藏剖面

部署钻探的A7井在s1、s2砂层试油获得成功,日产油达32.7 m3/d。该井处于温5块主体构造北斜坡区(图4),构造位置较低,但由于位于沉积主河道上,储集层较发育,油气向主河道砂体上倾方向运移,受到断层遮挡成藏,南翼受断层控制,东西两翼受河道砂体边界控制,但断层的封堵对成藏起到决定作用,属于典型的断层遮挡型油气藏。

图4 断层遮挡型典型实例

部署钻探的A13井在s1砂层试油也获得工业油流,日产油达32.7 m3/d。该井位于温5块主体构造西翼(图5),主要含油砂层为较厚的水下分流河道砂体,横向上叠置连片,油气在河道砂体侧翼上倾方向遇到岩性尖灭封堵成藏,属于岩性尖灭型油气藏。

图5 岩性尖灭型典型实例

4 结论

(1)温米地区位于吐哈盆地台北凹陷东部,紧邻丘东生油凹陷,是油气运移的有利指向区。沟通深部烃源岩的断层为油气运移提供了良好的通道,晚燕山期成熟烃源岩生成的油气,在向上运移中被古构造或位于油气运聚指向区的岩性圈闭捕获成藏,形成了具有一定规模的构造-岩性油气藏。

(2)各油气区块没有单一的控藏要素,属于多因素联合控制的复合型油气藏,断层、构造、储集层为主要控藏要素,表现为“一块多藏、一砂一藏”的油水分布特征。

(3)断层遮挡型、岩性尖灭型油气藏是目前精细勘探阶段的主要对象,温米地区主体构造南部斜坡区及丘东—米登等古今构造转换带是有利的勘探领域。

[1]桑廷义,罗权生,李道阳,等.台北凹陷温吉桑-温南地区滚动勘探开发潜力及技术对策[J].特种油气藏,2003,10(5):20-25.

[2]王劲松,李斌.台北凹陷侏罗系隐蔽油气藏勘探[J].吐哈油气,2004,9(3):201-203.

[3]邓宏文,王洪亮,李小孟.高分辨率层序地层对比在河流相中的应用[J].石油与天然气地质,1997,18(2):90-95.

[4]陈启林,杨占龙.岩性油气藏勘探方法与技术[J].天然气地球科学,2006,17(5):622-626.

[5]杨占龙,陈启林.关于吐哈盆地台北凹陷岩性油气藏勘探的几点思考[J].天然气地球科学,2006,30(4):323-329.

[6]卓勤功.断陷盆地洼陷带岩性油气藏成藏机理及运聚模式[J]. 石油学报,2006,27(6):19-23.

[7]周立宏,李洪香,王振升.歧口凹陷歧北斜坡地层岩性油气藏精细勘探与发现[J].特种油气藏,2011,18(6):31-35.

[8]胡朝元.油气成藏原理[M].北京:石油工业出版社,1989:21-28.

[9]李志军.吐哈盆地台北凹陷岩性油气藏勘探思路和方向[J]. 新疆石油地质,2009,30(4):474-477.

[10]杨占龙.吐哈盆地台北凹陷天然气成藏条件与勘探方向[J]. 天然气地球科学,2006,17(5):688-692.

[11]刘震,赵政璋,赵阳,等.含油气盆地岩性油气藏的形成和分布特征[J]. 石油学报,2006,27(1):17-23.