2000年以来中国旅游城镇化研究进展*

2014-02-09郑鹏

郑鹏

(郑州大学 旅游管理学院,河南郑州 450001)

2000年以来中国旅游城镇化研究进展*

郑鹏

(郑州大学 旅游管理学院,河南郑州 450001)

旅游城镇化是以旅游产业发展带动城镇化进程的一个新方向和新命题。通过对中国学术期刊全文数据库CNKI检索,选取了2000年以来与旅游城镇化有关联的226篇文献进行梳理。研究发现:从成果数量来看,旅游城镇化研究呈逐年增长态势,尤其在2012年以后,数量明显倍增。在研究方法上,主要采用定性研究中的概念性方法,但其所占比重逐渐下降;定量研究中的构建模型方法受到学者们的逐步重视,论文数量在近5年增长迅速。研究内容方面,整体仍侧重于旅游城镇化的概念和模式研究,尽管比重较大,但与我国旅游城镇化的发展实践相比,理论水平仍然滞后,还未形成完善的旅游城镇化概念体系。在近5年的研究中,学者们开始深入思考,并将研究重点转入旅游与城镇化的关系评价及旅游城镇化影响,尤其一些新的模型方法的应用,更加精确考量了旅游城镇化的实践发展水平。研究成果对旅游城镇化研究脉络的把握和推动旅游城镇化的健康发展有一定的启示作用。

旅游城镇化;研究进展;展望

城镇化是现今城市社会转型发展的历史过程,地理学、经济学、社会学等不同学科的学者从自身角度均给予了高度关注和解释。自改革开放以来,我国城镇化发展突飞猛进,2011年城镇化率突破50%,我国城镇化发展进入关键时期。旅游业作为经济活动中最具活力与强劲势头的产业之一,对推进城镇化进程具有重要的影响作用。旅游城镇化成为以旅游产业发展带动城镇化进程的一个新方向和新命题。从旅游学角度梳理与展望城镇化发展能够明晰旅游与城镇化之间的关系,促进旅游在城镇化进程中的作用发挥。因此,促进旅游业与城镇化协调发展成为当今旅游研究中的一项重要内容。

旅游产业对经济、社会、环境的综合作用,直接影响着城镇化进程,是城镇化发展的重要驱动力之一。旅游城镇化是从以高工资和大众消费为特征的福特时代开始的,在20世纪70年代的后福特时期逐渐成熟。旅游城镇化在国内外实践领域已经有大量案例。例如,新加坡、意大利威尼斯、法国尼斯、美国拉斯维加斯、泰国巴塔亚、澳大利亚阳光海岸,以及我国的三亚、黄山、丽江、曲阜、张家界等地都具有典型的旅游城镇化特征。在这些城市中,旅游业成为促进地区人口非农化、所在区域城市景观化的主要原因,成为城镇发展的主导产业。

一、国内旅游城镇化研究文献总体情况

(一)资料来源及年谱分析

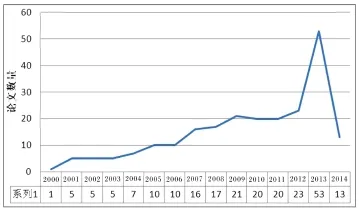

笔者通过输入“旅游城镇化”、“旅游城市化”及与其含义相关的中文关键词或主题词,对中国学术期刊全文数据库CNKI进行检索,从2000年1月至2014年7月共选取了与旅游城镇化有关联的226篇文献,然后运用文献综述法、比较归纳分析法,对资料进行分类汇总,并对其中有代表性的文章进行选择。从图1可知,我国旅游城镇化研究自2000年起呈逐年递增趋势,并且2012年后表现出倍增态势。其中,由于2014年数据不完全,所以折线图出现下滑。

图1 国内2000年以来旅游城镇化研究年谱分析

(二)文献研究方法及数量分布

科学发展历程中每一次重大突破都肇始于新思想、新方法的创新及其应用。方法是在学术研究中所应用的确定的、具体的、可以依循的解决问题的途径、程序或某种逻辑。一般认为,研究方法可分为定性法(细分为描述性、概念性、个案研究)和定量法(可细分为假设检验、构造模型和统计分析)[1]。以这种分类法为依据,在对旅游城镇化文献所使用的研究方法进行分析后,发现定性研究的比例在各个阶段都明显高于定量研究,但也可以看出随着研究的深入,定量研究的比例呈逐年上升趋势,尤其是采用构造模型的定量研究方法,从2000-2004年阶段的第6位增长到2010-2014年阶段的第2位。具体研究方法中,概念性研究方法占到几乎一半的比例,达45.58%,且在各个阶段皆排序第1;由于构造模型研究方法在2010-2014年阶段的大量运用,使其排序总体达到了第2位,占15.93%;排在第3位的是假设检验研究方法,占15.49%;个案研究方法比重为12.39%;其余研究方法的数量都较低,不足10%(见表1)。

表1 国内旅游城镇化文献数量分布

二、旅游城镇化主要研究内容

(一)旅游城镇化的概念

无论是“城镇化”、“城市化”,还是“都市化”,都来源于英文Urbanization,其本质是相同的。这些不同的译法一定程度上增加了城镇化概念的复杂性。在国务院2001年颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中明确了“要不失时机地实施城镇化战略”这一提法。尽管目前学术界仍有不同的翻译解释,但为与国家正式文件保持一致,本文采用“城镇化”这一提法。

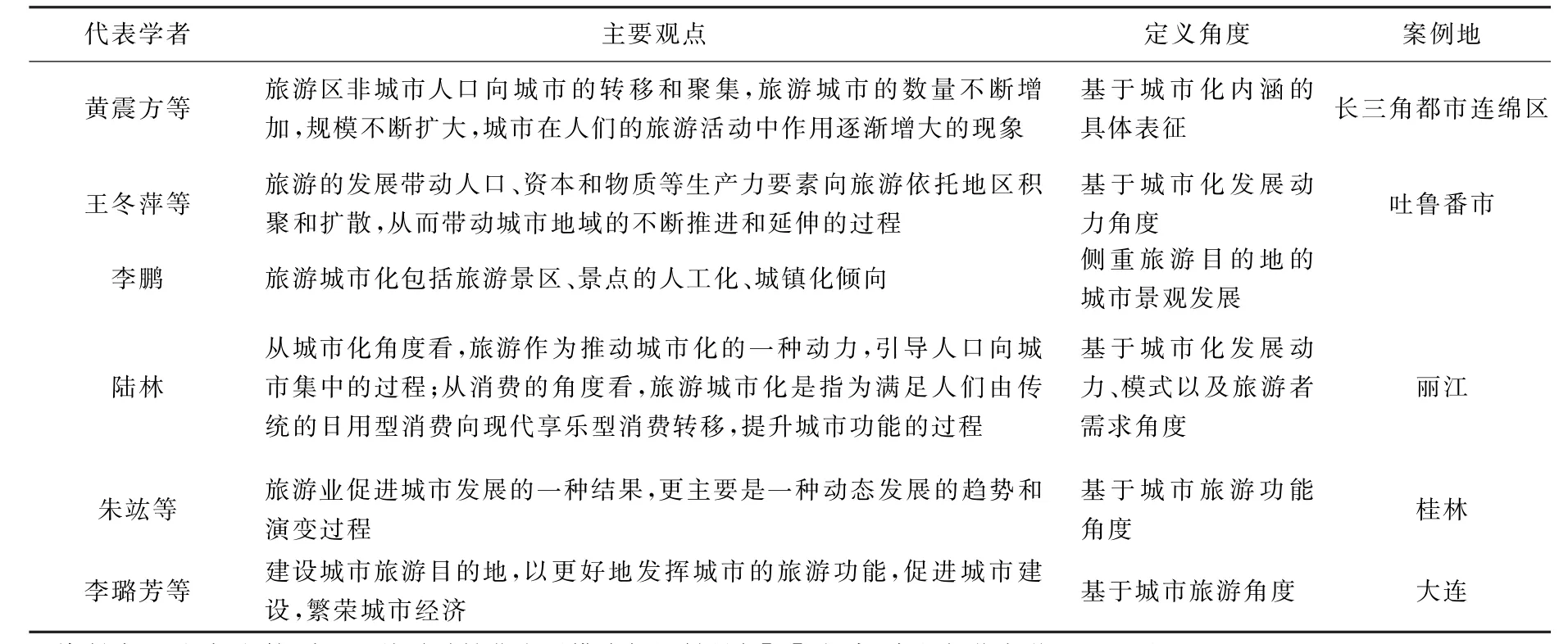

在国外,帕特里克·马林斯(Mullins)最早提出了旅游城镇化(Tourism Urbanization)概念,认为它是在西方发达国家出现的一种基于后现代主义消费观和城市观的城市形态,是一种建立在享乐的销售与消费基础上的城市化模式[2]。这一提法受到了国内外学者的广泛认可与关注,黄震方[3]、陆林[4]、李鹏[5]、王冬萍[6]、朱竑[7]、李璐芳[8]等学者根据案例地实际情况从不同角度发展延伸了旅游城镇化的概念体系(详见表2)。

表2 国内学者对旅游城镇化概念的定义

国内学者从不同视角对旅游城镇化概念进行的阐述,能够更加全面认识旅游城镇化的内涵,综合来看,存在以下几点要素:①旅游业是城市城镇化的重要驱动力;②旅游城镇化是为了增强城市的旅游功能,满足游客的旅游消费需求;③表象为城市规模的扩大和非城市人口的大量增加;④由于旅游业具有不同于其他产业的众多特征,旅游城镇化必然是一个循序渐进的动态发展过程。

(二)旅游城镇化的模式

我国各地区资源条件、区位条件、社会经济条件差异巨大,不同地区的城镇化也就不能按照同样的道路或模式来发展。随着我国城镇化进程的加快,一些特征鲜明的旅游城镇化案例地纷纷出现,学者们从不同的角度分析总结了不同类型的旅游城镇化模式(详见表3)。

表3 国内学者对旅游城镇化模式的研究

葛敬炳辨析驱使区域旅游发展的不同动力,将我国的旅游城镇化模式分为资源驱动型、经济驱动型和综合型3种,它们在自然、人文旅游资源的丰富程度、城市经济总量(GDP)的大小、城市规模的大小、产业结构的构成、资源比较优势、旅游者类型等方面都有差异。葛敬炳在模式划分的基础上,以丽江为案例地实证研究了资源驱动型旅游城镇化模式[9]。之后,傅宇阳以深圳为案例地研究了经济驱动型旅游城镇化

模式[10]。王红、宋颖聪将旅游城镇化分为两种方式,一种是内涵式旅游城镇化,包括3种类型:旅游推动城镇“质”的提升、旅游推动城镇空间结构重组、旅游推动城镇转型和功能转变;另一种是外延式旅游城镇化,也包括3种类型:旅游直接推动城市规模扩张、旅游推动农村转变为旅游城镇、旅游直接引致产生城镇或城镇景观[11]。黄郁成、金茨萍以井冈山市为例总结出旅游城镇化的3种方式:城市外延扩张模式、乡村导入城市模式、乡村经济城市化模式[12]。李欢欢、李雪铭等关注小城镇的城镇化模式,针对大连甘井子区从发展动力角度提出了小城镇旅游城镇化模式[13]。李强在其博士论文中系统总结了我国旅游城镇化的模式,包括城镇化带动模式、旅游先行模式、城镇化—旅游互动模式,每个模式下又包含多个发展类型[14]。

(三)旅游城镇化的影响

1.旅游城镇化的积极影响

旅游城镇化的最直接影响就是促进地区经济迅速发展,转变地区经济结构,扩大城市规模。由于大量游客的到来,产生了多种消费需求,涉及吃住行游购娱等多个方面,为迎合旅游需求,旅游地必然调整产业结构,增大第三产业的规模。李璐芳认为,旅游城镇化能够提升城市功能和面貌,改善城市的人文环境[8]。保继刚、楚义芳认为,旅游对城镇人口就业率、第三产业就业人员比重、城市收支平衡、城市基础设施改善都有积极影响[15]。王冬萍等分析了吐鲁番旅游城镇化对其在人口规模、产业规模、城市地域面积、城市功能等多个方面的积极影响作用[6]。郑鹏、马耀峰等检验陕西省国际旅游消费与地区经济增长的关系,得出旅游城镇化可以促进地区经济发展[16]。金准以北京市为例,探讨了城镇化进程对城市旅游的影响[17]。

2.旅游城镇化的消极影响

城镇化发展是一把双刃剑,也会产生一些消极影响。保继刚认为,旅游城镇化的发展必然会使地区经济过分依赖极不稳定的旅游产业,同时也会抬升土地价格,导致建筑污染、交通堵塞[15]。卞显红认为,旅游城镇化会使旅游地地租增加,并由此引发一系列的社会、文化、环境问题[18]。李芸在肯定旅游城镇化积极影响的基础上,也提出人口压力、城市用地剧增、城市环境质量下降、景观不协调等负面影响[19]。黄震方等早在2000年就提出了旅游城镇化所导致的系列问题,如破坏旅游景观和生态环境不协调,旅游规划与城市规划及城市发展不适应,人口管理比较混乱,用地功能分区不明显,土地资源浪费严重等问题[3]。徐红罡认为,在旅游城镇化进程中,如果住宿设施集中在景区景点内就会出现对旅游资源的分割、破坏、拥挤等现象,这会大大地降低旅游资源本身的吸引力[20]。焦华富、丁娟、李俊峰分析了九华山当地民众对旅游城镇化所带来的社会生活、经济发展和环境影响的感知评价[21]。胡爱娟在分析旅游城镇化建设对旅游资源影响的基础上,提出为实现旅游的可持续发展,在旅游的产业链条上,应把环境资源作为利益相关者的组成部分[22]。

(四)旅游业与城镇化的关系评价

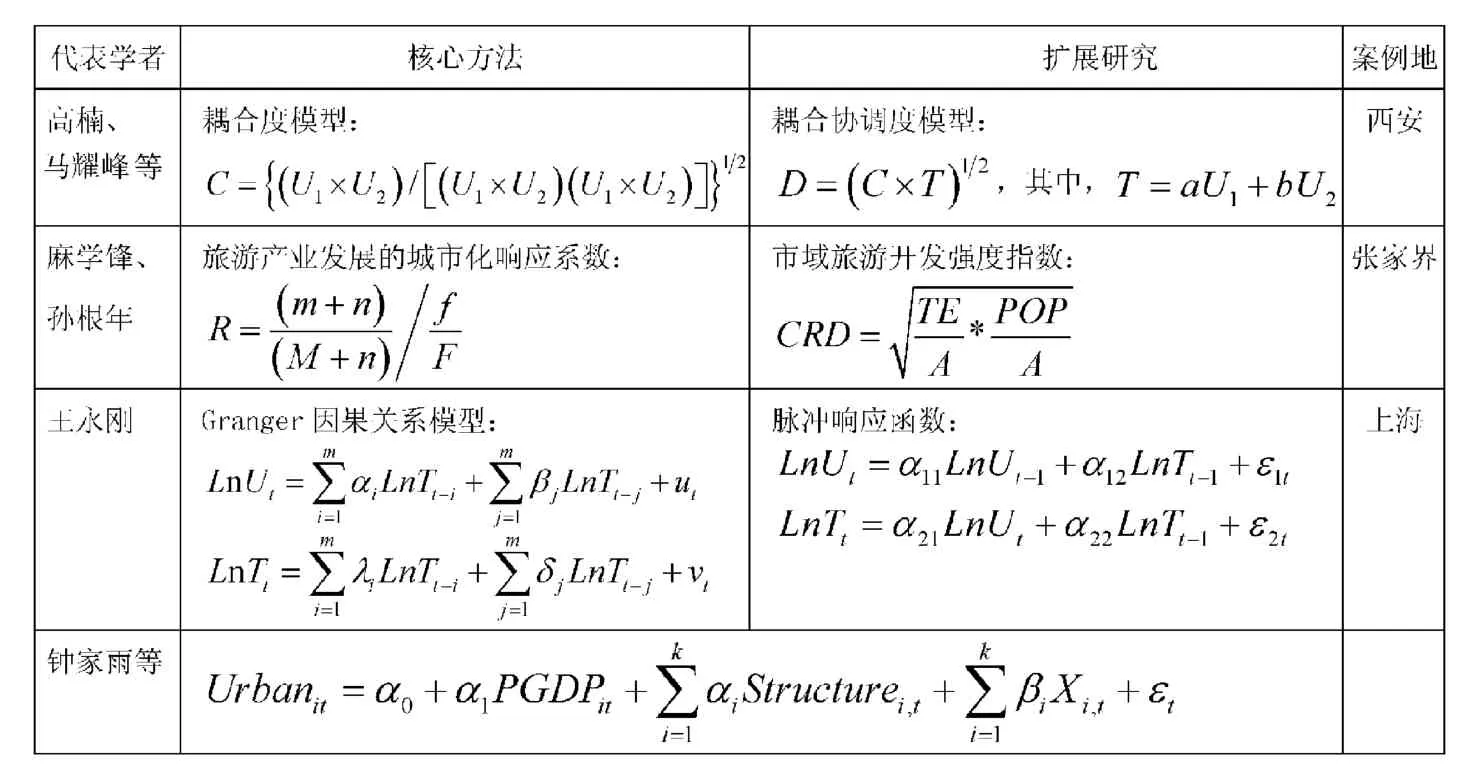

近些年,学术界开始关注旅游业与城镇化之间协调关系的研究,尤其是旅游业和城镇化之间耦合评价的研究最为活跃。随着旅游产业的不断发展与壮大,旅游产业与旅游地城镇化之间的深层关联性也不断凸显,并由此引发旅游产业与目的地城镇化之间存在的驱动与响应关系也日益受到重视,针对该问题的系统、深层次探索也成为旅游学研究的一个重要科学问题(详见表4)。

表4 国内代表性学者对旅游业与城镇化关系评价的研究

高楠、马耀峰等借鉴物理学中的耦合理论,建构了旅游产业系统和城镇化系统的耦合评价模型和指标体系,定量研究了两者之间的互动关系[23]。吴晶、马耀峰根据耦合协调度模型对东、西部地区6个典型城市旅游产业与城市化的协调程度进行测算,发现耦合协调度普遍不高[24]。李森、马耀峰等借助突变级数模型和耦合模型,对北京市城市基础设施系统和旅游产业系统的发展水平以及两者之间的协调关系进行了评价[25]。张春燕结合湖北省京山市实际情况,构建了旅游产业与新型城镇化的耦合度与耦合协调度模型,对旅游产业与新型城镇化的耦合效应进行了实证检验[26]。林岚、杨蕾蕾等采用分形理论、GIS空间分析技术等方法,对福建省旅游目的地子系统空间结构的耦合关系进行研判[27]。董亚娟、马耀峰等通过耦合协调度函数及其量化模型,分析了西安市城市旅游环境与入境旅游之间的耦合协调关系[28]。麻学锋、孙根年在对旅游城镇化响应强度进行界定的基础上,静态和动态分析了张家界旅游城镇化响应强度的影响机制[29]。熊亚丹从可持续发展角度,提出了旅游与城镇化之间互动发展的保障路径[30]。王永刚利用Granger因果关系检验、协整检验、脉冲响应及方差分解模型,得出上海城市化进程与旅游业发展之间存在长期均衡协调关系状态[31]。王兆峰、余含分析了张家界小城镇建设和旅游产业之间耦合发展的关系[32]。钟家雨等通过构建计量模型分析了全国及东中西3个区域的旅游与城镇化之间关系[33]。

三、结语

改革开放三十余年来,我国城镇化发展速度惊人。尤其是“十八大”对城镇化的重视程度更进一步提升,新型城镇化引起了各方的高度关注,这成为中国现今社会发展的主流形态。而旅游业作为多层次、多功能、全方位、综合性的世界第一产业,涉及众多行业和部门,可以为旅游城市带来巨大消费市场和产业发展动力,所以在我国目前城镇化大潮中,旅游业会起到推波助澜的重要作用。旅游城镇化已经成为我国多元城镇化道路中的快速干线,但从近十余年的国内研究成果看,旅游城镇化研究仍然处于探索阶段。

从研究成果数量来看,旅游城镇化研究呈逐年增长态势,尤其在2012年的“十八大”之后,数量明显倍增。但从总量来看,仍然有增长的巨大潜能。在研究方法上,主要采用定性研究中的概念性方法,但其所占比重逐渐下降;定量研究中的构建模型方法受到学者们的逐步重视,论文数量在近5年增长迅速。研究内容方面,整体仍侧重于旅游城镇化的概念和模式研究,尽管比重较大,但与我国旅游城镇化的发展实践相比,理论水平仍然滞后,还没有形成完善的旅游城镇化概念体系。在近几年的研究中,学者们开始深入思考,并将研究重点转入旅游与城镇化的关系评价及旅游城镇化影响。尤其一些新的模型、方法的应用,可以全面考量旅游城镇化的实践发展水平,这为更加精确界定旅游城镇化的内涵与外延,构建完善的旅游城镇化理论体系提供了重要帮助。

通过对2000年后国内旅游城镇化研究进展的梳理,笔者认为旅游城镇化研究在下列方面有待深化和完善:(1)旅游发展必然对区域发展带来重要的影响,然而我国旅游城镇化现象的显现具有局限性,如何考量不同区域的旅游业与城镇化之间的协调关系和结合点,避免一哄而上的重复建设和“千城一面”的病态发展是需要进一步考虑的问题。(2)新型城镇化最重要的一点是要解决“人”的问题。随着旅游城镇化的发展,旅游消费移民和旅游劳工移民会大量在城镇聚集,将出现一系列经济、社会、文化、环境问题。(3)旅游城镇化研究是一个交叉、复杂、动态的研究方向,这导致了其研究内容的驳杂、研究方法的多样。目前旅游城镇化研究在方法上还处于简单移植、初级模仿阶段,某些方法的效度、信度还缺乏足够的检验,跨学科成熟理论方法的借鉴仍然是今后旅游城镇化研究的主要手段。

[1]陆林.旅游地理文献分析[J].地理研究,1997,16(2):105-111.

[2]Mullins P.Tourism urbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,1991,15(3):326-342.

[3]黄震方,吴江,侯国林.关于旅游城市化问题的初步探讨:以长江三角洲都市连绵区为例[J].长江流域资源与环境,2000,9(2):160-165.

[4]陆林.旅游城市化:旅游研究的重要课题[J].旅游学刊,2005,20(4):10.

[5]李鹏.旅游城市化的模式及其规制研究[J].社会科学家,2004(4):97-100.

[6]王冬萍,阎顺.旅游城市化现象初探:以新疆吐鲁番市为例[J].干旱区资源与环境,2003,17(5):118-122.

[7]朱竑,贾莲莲.基于旅游“城市化”背景下的城市“旅游化”:桂林案例[J].经济地理,2006(1):151-155.

[8]李璐芳,谢春山.旅游城市化现象探析[J].科技情报开发与经济,2007(7):166-167.

[9]葛敬炳.资源驱动型旅游城市化实证研究[D].芜湖:安徽师范大学,2007.

[10]傅宇阳.经济驱动型旅游城市化演化研究[D].厦门:厦门大学,2009.

[11]王红,宋颖聪.旅游城镇化的分析[J].经济问题,2009(10):126-128.

[12]黄郁成,金茨萍.旅游开发与农村城市化的实现模式研究:以江西井冈山市为例[J].地域研究与开发,2009,28(3):76-79.

[13]李欢欢,李雪铭,解鹏,杨俊.小城镇的旅游城市化发展模式研究:以大连市甘井子区为例[J].海洋开发与管理,2013(3):48-52.

[14]李强.旅游城镇化发展模式与机制研究[D].长春:东北师范大学,2013.

[15]保继刚,楚义芳.旅游地理学[M].3版.北京:高等教育出版社,2012.

[16]郑鹏,马耀峰,王洁洁,李天顺.基于格兰杰因果检验的陕西省国际旅游消费与地区经济增长关系研究[J].干旱区资源与环境.2011,25(12): 190-195.

[17]金准.我国现阶段城市化对城市旅游的影响[D].北京:中国社会科学院研究生院,2008.

[18]卞显红.旅游者目的地选择影响因素分析[J].地理与地理信息科学, 2003,19(6):83-88.

[19]李芸.旅游城市化与历史文化名城的保护[J].科学对社会的影响,2001(3):22-25.

[20]徐红罡.城市旅游与城市发展的动态模式探讨[J].人文地理,2005,20(1):6-9.

[21]焦华富,丁娟,李俊峰.旅游城镇化的居民感知研究:以九华山为例[J].地理科学,2006,26(5):635-640.

[22]胡爱娟.城镇化建设对旅游资源的影响及策略探讨[J].环境污染与防治,2009,31(5):87-90.

[23]高楠,马耀峰,李天顺,白凯.基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究:以西安市为例[J].旅游学刊,2013,28(1):62-69.

[24]吴晶,马耀峰.东、西部城市旅游产业与城市化耦合协调度对比研究[J].旅游论坛,2014,7(1):46-50.

[25]李森,马耀峰,位贺杰,刘智兴,刘军胜.基于突变级数模型的北京旅游产业与基础设施协调研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(9):203-210.

[26]张春燕.旅游产业与新型城镇化的耦合评价模型[J].统计与决策,2014(14):28-31.

[27]林岚,杨蕾蕾,戴学军,唐得昊.旅游目的地系统空间结构耦合与优化研究:以福建省为例[J].人文地理,2011(4):140-146.

[28]董亚娟,马耀峰,李振亭,高楠.西安入境旅游流与城市旅游环境耦合协调关系[J].地域研究与开发,2013,32(1):98-101.

[29]麻学锋,孙根年.张家界旅游城市化响应强度与机制分析[J].旅游学刊,2012,27(3):36-42.

[30]熊亚丹.旅游城市化与城市旅游化关系探讨:兼论城市与旅游互动发展的保障路径构建[J].商业时代,2013(18):127-129.

[31]王永刚.上海城市化进程与旅游业发展的动态计量研究[J].华东经济管理,2012,26(7):1-5.

[32]王兆峰,余含.张家界旅游产业发展与小城镇建设耦合发展研究[J].经济地理,2012,32(7):165-171.

[33]钟家雨,柳思维,熊曦.旅游业与城镇化协同发展的区域差异分析[J].经济地理,2014,34(2):187-192.

The Progress of the Study of Tourism Urbanization in China since 2000

Zheng Peng

(School of Tourism Management,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Tourism urbanization is a new direction and proposition driven by the development of tourism urbanization process. The author searched the China Academic Journal Full-text Database CNKI,then selected 226 documents associated with tourism urbanization since 2000.The study found:From the number of achievements,tourism urbanization research increased year after year.Especially after 2012,the number was doubled.On the research methods,the conceptual approach in qualitative research is mainly adopted,but the proportion gradually declines;Building the model of quantitative research method has been gradually promoted by scholars,and the number grows rapidly in recent 5 years.In terms of research contents,the overall still focused on the concept and model of tourism urbanization research.Although the proportion becomes larger,theoretical level still lags behind the development of Chinese tourism urbanization practice,and a perfect tourism urbanization concept system has not been formed. Scholars began to deeply think,and put the research emphasis into tourism and evaluation of the relationship between the tourism urbanization and urbanization.In recent five years of study,especially with the application of some new model methods,scholars concern more precisely on the practice of tourism urbanization development level.The research results have certain enlightenment function in mastering tourism urbanization research and promoting the healthy development of tourism urbanization.

tourism urbanization;the research progress;expectation

F592

A

1674-3784(2014)06-0001-06

[责任编辑:连云凯]

国家自然科学基金项目(41401147)

2014-10-08

郑鹏(1980-),男,山西长治人,郑州大学旅游管理学院讲师,博士,研究方向为旅游者行为。