自我同情、自尊对女大学生自我决定锻炼动机的预测作用

2014-01-31黎力榕

黎力榕

(广西经济管理干部学院,广西南宁 530007)

尽管大量研究表明体育运动对健康的积极作用,但对于不少女性而言,并不能积极的投入到体育运动中来[1]。主要原因在于:1)不少女性参与体育锻炼的动机更多的是为了满足审美的需求,目的是通过体育运动让自己看上去更加苗条、美丽[2],这样的锻炼动机对女性长期保持体育锻炼的习惯和坚持性是不利的。2)体育锻炼行为通常是与社会情境密切相关。无论是在什么样的社会情境下,都有可能包含着对运动参与者“身体”的负面的评价,其结果很可能影响不少女性参与体育锻炼的动机[3]。因此,在运动领域中塑造一个正确的健康“自我”对促进女性积极参与体育运动和心理健康水平具有重要意义。

在众多关于“自我”的研究中,自尊的研究历史最为悠久。自尊是一种自我价值的评价过程[4],它不仅是心理健康的重要成分而且与体育锻炼之间也保持着密切的联系。一项对113项体育锻炼与自尊关系研究元分析指出:体育锻炼对自尊的效果量不大,但能显著改善锻炼者整体自尊水平[5]。Philip M.Wilson研究指出:高自尊女性锻炼者与自主性锻炼动机相关,并能有效预测锻炼者未来体育锻炼参与水平[6]。尽管自尊与体育锻炼之间的关系密切,但仅仅依赖于自尊来塑造一个正确的健康“自我”从而促进女性体育运动的参与显然是不够的。这是因为自尊的过程包涵了与他人相关自我价值的评价,通常依赖于成绩的获得和社会比较[4]。这种通过外在的评价和社会比较而获取的自我价值,往往并不利于女性体育运动的参与。Wilson研究认为:女性参与体育锻炼的动机通常试图获得一个外在的标准(如:看上去更苗条和漂亮),她们为了迎合这种社会评价体系的压力而参加体育锻炼,因此很难形成一种长期的锻炼动机模式以及整体的自我价值的实现[6]。此外,自尊也经常和自恋、自我为中心,缺少对他人的关爱等相联系[8]。

考虑到自尊的这些不足,对女性运动参与者“自我”的管理采取必要的补足措施对于促进和提升女性运动参与水平具有重要的意义。近年来,美国学者Neff及其他一些学者提出了自我同情的概念,Neff指出:自我同情是对自我的关心和关切,同时最小化自我聚焦(egoistic self-focus)。它包涵了3个维度,分别为:自我友善(self-kindness),普遍人性感(common humanity),以及正念(mindfulness)[7]。自我友善是指:用宽容和理解代替对自己苛刻的评价,与自我批评相对。普遍人性感是指不孤立的看问题,把自己的经历当作整个人类经历的一部分。正念是一种保持意识平衡状态的能力,以一种平衡的方式清晰地觉察(有意识)当前的情形,对自己的缺陷以及自己所遭遇的不幸既不忽视也不会纠结其中。尽管自我同情是一个全新的概念,但是自我同情的思想在佛学中存在了几千年,根据Neff的观点,人们通常对自己比对他人更加严格,以避免自己的失败和堕落,但这种过于”严格律己”的认识会导致负性的情感体验,从而削弱了动机的力量,自我同情的个体,他会接纳自我,使个体体验到情感上的安全感,能够清晰的分辨出自己的改变和成长的方向,通过对自我的友善和同情获得健康的满足。已有证据显示出自我同情与心理健康关系密切,能够帮助个体应对负性生活事件,缓冲它们所带来的消极影响并能较好地预测心理健康水平[9]。

自我决定理论(self-determination theory,SDT)是由美国心理学家Deci Edward L和Ryan Richard M等人在20世纪80年代提出的一种关于人类自我决定行为的动机过程理论。该理论认为,人类具有3种与生俱来的心理需要:自主需要、能力需要和归属需要。满足这些需要的人际情境可以增加一个人对活动的乐趣并促进自主性的行为调节。自我决定理论将从事某一项任务的动机分为3种不同的状态——无动机、外在动机和内在动机。外在动机又进一步被分为4种调节动机:外部动机、内摄动机、认同动机与整合动机。无动机、外在动机和内在动机这3种动机状态有规则的位于自我决定的连续体上,其在连续体上的位置在一定程度上受参与动机的内化程度支配。当一个人的动机状态向内在动机发展时,将导致行为参与、坚持性或努力程度增加,且态度更积极[10]。因此,自我决定过程是从“自我”的表达开始进行着行为的触发和调节。

Neff认为自我同情与自我决定之间存在很多的共通点,首先自我决定和自我同情都强调积极的“自我”促进心理健康的重要性,其次,在自我同情和自我决定的文献中,对自尊都提出了批评,因为自尊更多的强调与他人的比较,再次,自我同情和自我决定都反映了无条件的爱和价值,成功和失败都不是个人价值的重要表征,因此有理由相信自我同情的感受将伴随着个体的动机过程,自我同情较高的个体更倾向于指向内在动机(自主性动机)的激发[11]。然而,这种特异性的关系在运动领域还未得以检验。

基于以上考虑,本研究将探讨女大学生自我决定的锻炼动机和自我同情、自尊之间的关系。并提出两个基本假设,第一,自我同情与女大学生体育锻炼的内部动机、认同动机、联结动机成正相关;与体育锻炼的外部动机和内摄动机成负相关。第二、自我同情对女大学生锻炼动机可释方差将超过自尊对女大学生锻炼动机的解释力。

1 方法

1.1 研究对象

对上海市几所高校中随机抽取总共700名女大学生参与了这项研究,年龄17~23岁,98.15%为汉族。纳入标准为具有规律性锻炼习惯健康女大学生。在对体育锻炼情况进行筛选时采用自编选择性的问题,即:过去的一个月内,你在体育锻炼时,达到呼吸急促,出汗以及运动时间超过20~30 min的情况。按照1~4分“每周一次,每周两次,每周三次,每周三次以上”4级计分。得分在3分以上的女大学生纳入本研究的研究对象。排除了体育锻炼问卷得分3分以下的学生369名,错选,漏选答卷的无效样本14名,其它因素未能获取数据的24人,最终样本为208人,平均年龄19.04±1.31岁。

1.2 施测

研究者参与学校的课堂,班级进行宣讲,由学校和专业教师统一组织,所有被试均签订同意知情书。在施测时,参与者首先填写基本资料,随后完成所有施测问卷的填写,施测时都由专业人员解答参与者问题。

1.3 研究工具

1.3.1 自我同情

采用Neff所编制的自我同情问卷中文版(由心理学专业人士双向翻译后确定项目)。包括自我友善、自我批判、普遍人性感、孤立、正念以及过分认同六个分量表,共26个项目,其中有13个项目为反向计分题。问卷采用5级评分,每个题项从1分(没有)到5分(经常),来反应一个人自我同情水平,得分越高,自我同情水平越高。国内董妍等采用该量表对中国学生进行测量,其信度和效度均符合测量学要求[12]。

1.3.2 自尊

采用Rosenberg自尊量表中文版修订版。该量表采用自评方式,共10个项目,分非常符合、符合、不符合、很不符合4级Likert评分,用于测量个体的整体自尊水平,高分代表高自尊。由于该量表条目8中的含义表达与西方有所不同,存在一个突出的有文化差异的问题,故修订版将条目8中的问题直接删除。国内田录梅对修订后的Rosenberg自尊量表进行了信度和效度的再检验,其修订后的Rosenberg自尊量表的内部一致性为:0.8518,信度为:0.7996[13]。

1.3.3 自我决定锻炼动机

采用Mullan等编制的锻炼行为调节问卷(The Behavioral Regulations in Exercise Questionnaire,BREQ),该问卷总共有19个项目用来测量自我决定的锻炼动机。问题的设置围绕着“你为什么进行体育锻炼?”展开,被试采用Likert从0(不符合)到4分(非常符合)计分。共4个分量表,包括了体育锻炼的外部动机(4个项目,例如:“老师或者其他人认为我应该进行体育锻炼所以我选择了进行体育锻炼”);内摄动机(3个项目,例如:“如果我不进行体育锻炼,我有内疚感”);认同动机(4个项目,例如:“我认为体育锻炼很有价值”);内部动机(4个项目,例如:“体育锻炼很有趣所以我参加体育锻炼”),联结动机(4个项目,例如:“我进行体育锻炼将有助于我人生梦想的实现”),BREQ是测量锻炼者锻炼动机可靠的测量工具,其重测信度在0.76到0.90之间[14]。

2 数据分析

将所有数据输入计算机采用SPSS19.0进行数据分析。采用相关分析来检验第一个假设,即自我同情应和认同动机,联结动机,内部动机成正相关,与外部动机和内摄动机成负相关。采用层次回归分析(Hierarchical Regression Analysis)来检验是否自我同情优于自尊对锻炼动机独立方差的解释。第一步将自尊输入到回归方程,第二步将自我同情输入到回归方程。在输入方程之前所有变量进行正态性,线性,方差齐性的检验。显著性以p<0.05表示。

3 结果

3.1 各统计变量的均数和标准差以及相关系数

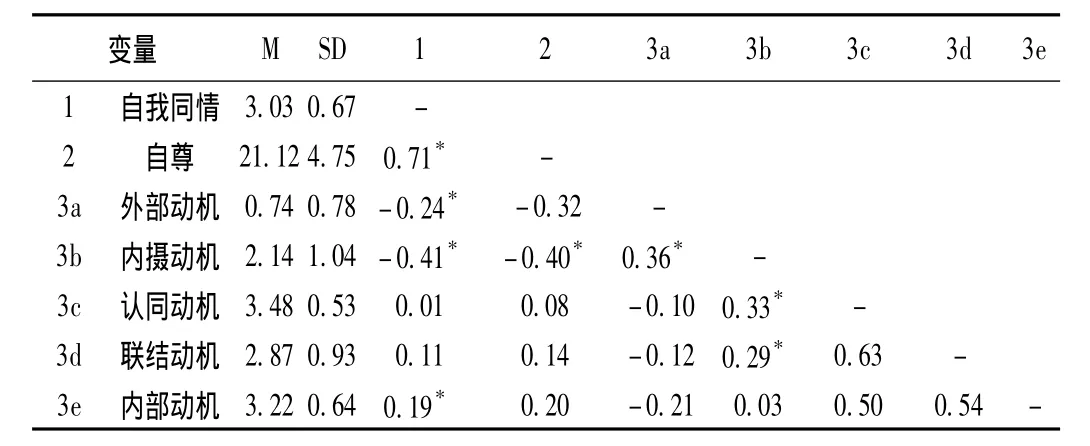

自我同情、自尊以及锻炼动机各维度均数和标准差以及它们之间的相关,请见表1。如表1所示:自我同情与自尊、内部动机呈现显著正相关,与外部动机和内摄动机呈现显著负相关,自尊与内摄动机呈现显著负相关。自我同情和自尊在方向上与锻炼的动机的相关性是一致的,自我同情并没有和联结动机,认同动机成显著性相关。该结果只是部分支持第一个假设。

表1 各变量的均数(M)和标准差(SD)以及相关系数

3.2 自尊和自我同情对自我决定锻炼动机的预测作用

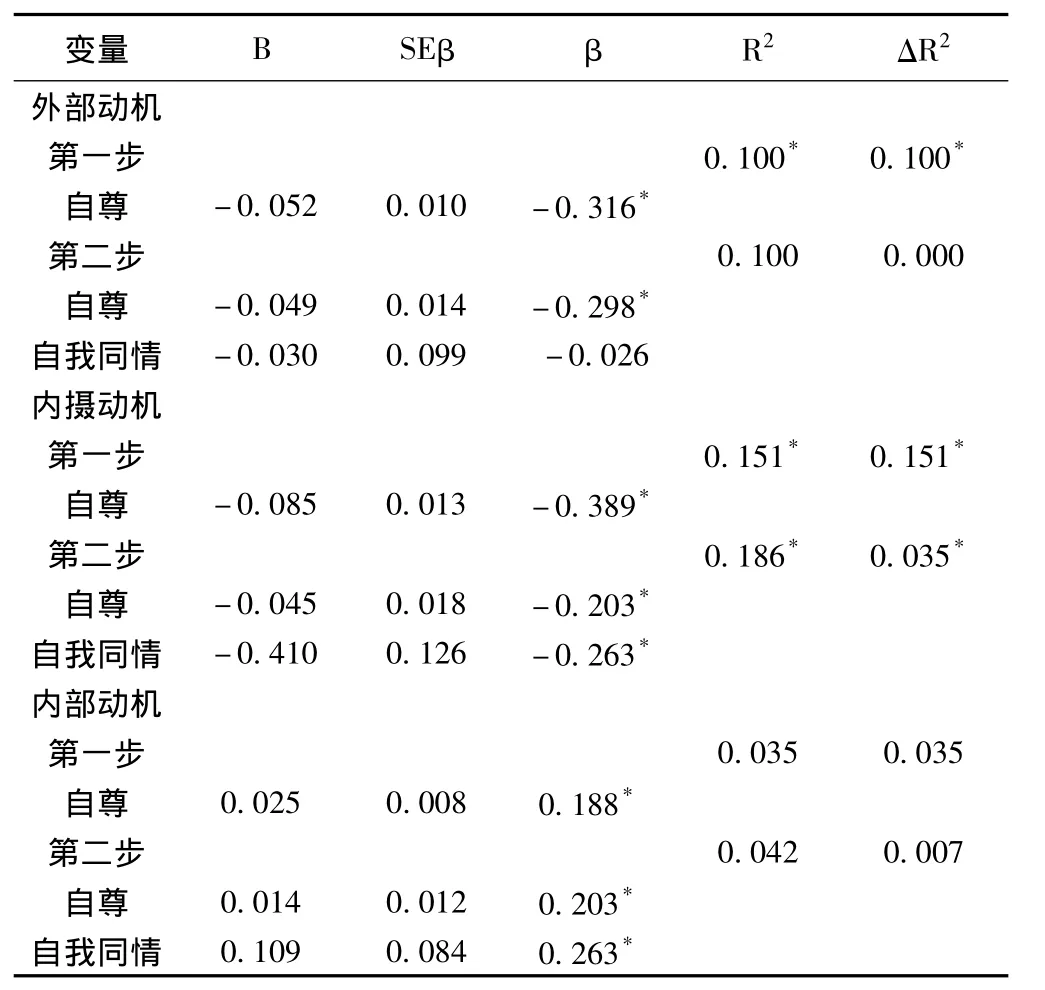

研究的第二个假设涉及自我同情、自尊两个变量对锻炼动机的影响。因此我们接下来进行了层次回归分析。第一步把自尊变量引入方程,第二步再引入自我同情,看引入自我同情后方程的解释力增加了多少,第二步引入自我同情后方程增加的解释力(ΔR2)即对于某一锻炼动机的效应量,如果该效应显著,说明自我同情将超出自尊对某一锻炼动机的预测,见表2。如表2所示:自我同情比自尊对内摄动机的独立方差的解释更显著(p<0.05),而对外部动机和内部动机的解释无显著性差异。这一结果也是部分支持本假设。

表2 自尊和自我同情对锻炼动机的层次回归分析

4 讨论

本研究结果显示:自我同情与自我决定的锻炼动机是存在相关性的,自我同情与内部动机显著正相关,而与外部动机、内摄动机呈现显著负相关。此外,层次回归分析表明自我同情超过自尊对独立方差的解释可以有效的预测体育锻炼的内摄动机。这说明自我同情对于有规律锻炼习惯的女大学生来说有重要意义,是一个提升女性锻炼者锻炼动机重要的心理结构。

本研究结果表明自我同情与自我决定的锻炼动机呈现相关性,特别是自我同情与内部动机显著相关。这一结果对自我同情与自我决定的结构存在共通性的假设提出了支持。Thogersen认为:内部动机的过程包涵了一种对真正自我的强烈倾向,这一过程包涵了一种无条件的自我价值的感受[15]。Neff et al认为:自我同情和内部动机提升了自己更多自我价值的感受,并且减少了自我评价的过程,自我价值感的形成在面临困境的时候显得尤为重要[7]。因此,在面临负面情境时,自我同情所延伸出的对自我的和善能够增强内部动机的形成。另一方面,本研究结果也发现自我同情与外部和内摄动机是负相关的。这是因为这两种动机更多的指向于自我价值的结果,他们感觉到“不得不”,并不是因为他们“想”[16]。从另一个角度来看,这种负相关也提出了一种可能性,即,自我同情是一种潜在的负性锻炼行为结果的缓冲剂,正如前言中所述女性在参与体育运动中的动机更多的来源于对审美的需求,为了获得苗条的身段所感受到的压力而“不得不”进行体育锻炼,这种压力主要来源于和其他完美身材女性的对比[2]。而自我同情提供的是一种自我价值感,并非基于审美的标准或者成就的大小,而是一种与潜在的负性锻炼行为相对抗的过程,能够帮助女性很好地管理这种锻炼行为,形成正确健康的锻炼观。

我们的研究结果支持了Neff的研究,即自我同情和自尊通常呈现中度相关。Leary指出:自尊是基于个体与他人价值比较的结果,而自我同情更多的是关注于自我[17]。尽管这两者存在有很多的差异,我们倾向于支持这样的一种观点,即,自我同情和自尊是互相补充的关系,而不是相互替代的关系。女性锻炼者进行体育锻炼的时候,最好的办法是双重考量自我同情和自尊的作用,使其能够相互补充,互通有无。

本研究层次回归分析的结果表明:自我同情对自我决定锻炼动机中内摄动机的独立方差的解释超过自尊。这进一步说明自我同情是自尊的一个非常重要的补充,由于自我同情的介入从而缩小了自尊与他人价值比较的过程。内摄动机的增加反应了积极的健康自我的削弱[4],自我同情对内摄动机的作用恰恰是反映了一个正确的自我锻炼观。Leary et al.研究认为自尊的积极效益可能正是自我同情效益的存在,而并非是自尊独自作用[18]。另外一个可能的解释是由于自尊与高自我评价是紧密联系的,高自我同情的个体包涵的自我评价的过程低于低自我同情的个体,当面临痛苦和失败的时候,通过中和负性情绪,从而保持着积极的自我认识。此外在本研究结果中我们发现,单独的自尊能够解释外部动机和内部动机的方差,这表明:在一些情况下自尊和自我同情是同等重要的。由于自我同情的研究还处于起步阶段,对它的测量还没有完全展开。它们具体的差异以及对锻炼动机的作用将是未来研究方向之一。

本研究一个不足在于在本研究中测量的是整体自尊,而自尊却又是一个多维的结构,它还包含了身体自尊的成分,例如:运动竞争,身体形象,身体力量,身体条件[19]。这些成分与体育锻炼之间存在着理论和逻辑上的相关性,因此未来的研究应关注自我同情在特定领域与身体自尊的比较。另外,本研究只是从相关性层面来探讨自我同情对锻炼动机的作用,并没有深入到具体的机制和因果联系,是否自我同情与锻炼动机之间存在必然的因果关系有待进一步考证。最后,本研究的研究对象是年轻在校女大学生,并没有延伸到其他的人群,未来研究应扩大研究对象的范围,从而增加自我同情的普遍适用性。

5 结论

在运动情境中,自我同情对于女性参与体育锻炼是非常重要的心理健康资源。自我同情与自尊、内部动机成正相关,与外部动机、内摄动机成负相关,自我同情对内摄动机的独立方差的贡献率超过自尊,说明:相对于自尊来说,自我同情对于女性的锻炼动机更为重要,自我同情得分较高的女大学生更有可能积极的进行体育锻炼。

[1] Davis,C.,Kennedy,S.H.,Ralevski,E.,& Dionne,M.The role of physical activity in the development and maintenance of eating disorders.Psychological Medicine,1994 24,957 –967

[2]Markland,D.,& Hardy,L.The Exercise Motivations Inventory:Preliminary development and validity of a measure of individual’s reasons for participating in regular physical exercise.Personality and Individual Differences,1993 15,289–296

[3]Sabiston,C.M.,Crocker,P.R.E.,& Munroe-Chandler,K.J.Examining current ideal discrepancy scores and exercise motivations as predictors of social physique anxiety in exercising females.Journal of Sport Behavior,2005,28,68 –85

[4]Neff,K.D.Self- compassion:An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself.Self and Identity,2003 2,85–101

[5]Spence,J.C.,McGannon,K.R.,& Poon,P.The effect of exercise on global selfesteem:A quantitative review.Journal of Sport and Exercise Psychology,2005,27,311–334

[6]Wilson,Philip M.,and Wendy M.Rodgers."The Relationship Between Exercise Motives and Physical Self‐Esteem in Female Exercise Participants:An Application of Self‐Determination Theory1."Journal of Applied Biobehavioral Research 7.1(2002):30-43

[7]Neff,K.D.Self-compassion and psychological well- being.Constructivism in the Human Sciences,2004,9,27 –37

[8]Baumeister,R.F.,Bushman,B.J.,& Campbell,W.K.In-group bias and self-esteem:A meta-analysis.Personality& Social Psychology Review,2000,4,157–173

[9]顾海根.大学生自我同情及其与人格、应对方式和助人行为的关系研究[D].上海:上海师范大学,2013

[10]刘丽虹,张积家.动机的自我决定理论及其应用[J].华南师范大学学报(社会科学版),2010,4:53-59

[11]Neff,K.D. & Vonk,R.Self- compassion versus global self-esteem:Two different ways of relating to oneself.Journal of Personality,2009,77,23 –50

[12]董妍,周浩,俞国良.应对消极自我评价:自我同情的作用[J].中国临床心理学杂志,2011,19(6):810-813

[13]田录梅.Rosenberg(1965)自尊量表中文版的美中不足[J].心理学探新,2006,26(2):88 -91

[14]Mullan,E.,Markland,D.,& Ingledew,D.K.A graded conceptualization of selfdetermination in the regulation of exercise behavior:Development of a measure using confirmatory factor analytic procedures.Personality and Individual Differences,1997 ,23,745–752

[15]Thogersen-Ntoumani,C.,& Ntoumanis,N.The role of self-determined motivation in the understanding of exercise-related behaviors,cognitions,and physical self- evaluations.Journal of Sports Sciences,2006,24,393–404

[16]Deci,E.L.,Eghrari,H.,Patrick,B.C.,& Leone,D.R.Facilitating internalization:The self-determination theory perspective.Journal of Personality,1994,62,120–141

[17]Leary,M.R.,& MacDonald,G.Individual differences in self-esteem:A review and theoretical integration.In M.R.Leary& J.P.Tangney(Eds.),Handbook of self and identity(pp.401–418).2003 New York:Guilford Press

[18]Leary,M.R.,Tate,E.B.,Adams,C.E.,Allen,A.B.,& Hancock,J.Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events:The implications of treating oneself kindly.Journal of Personality and Social Psychology,2007,92,887–904

[19]徐霞,姚家新.大学生身体自尊的量表的修订与检验[J].体育科学,2001 21(2):78 -81