从“匪”类套语看新闻语篇中他者群体的污名化*

——中国新闻语言现代性进程的一个视角

2014-01-22付伊

付 伊

(浙江财经大学人文学院,杭州310018)

提 要 污名类属也是人们对事物认知的途径,是新闻语言实现建构他者群体形象的策略手段。借助媒介通过高频率的话语将某一群体负面特征刻板污名化是媒体制造舆论的手段之一,而这种话语因其高频性而形成定性套语。20世纪50、60年代《人民日报》中“匪”类话语就是如此,其嬗变过程体现了强势群体借助大众媒介提升群体利益的意图,也体现了中国新闻语言现代性的进程。

大众媒介是传播信息的重要渠道,当媒体带着有色眼镜对一定群体进行报道且试图使该群体具有某种刻板印象时,其叙述话语将带上特定的形式。为了使其设定的标签看起来合理合法,传播手段之一就是借助媒介对标记话语进行高频率的使用。

一、“匪”类话语在《人民日报》中的使用轨迹分析

以不同的检索方式对六十年来《人民日报》中的“匪”类话语的使用频率进行统计,结果表明,“匪”类话语在某一时期的使用处于一种非正常的高频率状态。

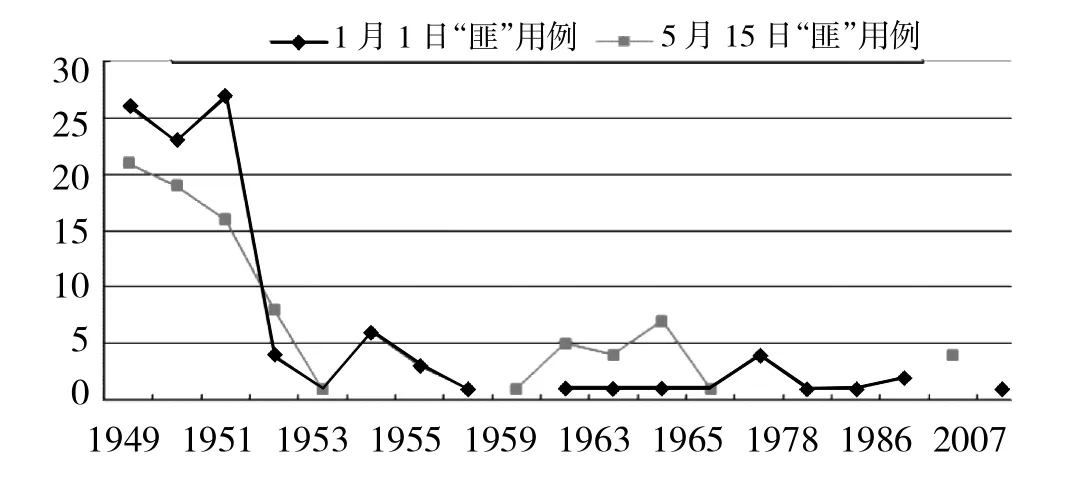

首先,以《人民日报》1949-2010年共六十年中的每年1月1日、5月15日前四版中,“匪”类话语的使用情况做了一个统计,如下表:两条折线分别是《人民日报》1月1日和5月15日“匪”的使用频率走向图,比较后可以发现,不同时间的频率走向基本是一致的。

图1:《人民日报》1949-2010年1月1日、5月15日前四版“匪”类话语抽样统计

我们以“匪”为关键词检索了《人民日报》1949-2010年六十年间第1版的使用情况:

图2:《人民日报》1949-2010年第1版“匪”的使用情况

上图显示,“匪”的使用频率走向图与图1保持一致。我们同时又检索了《人民日报》1949-2010年前四版“匪”的用例,其使用频率折线图如下:

图3:《人民日报》1949-2010年前四版“匪”的使用情况

纵观这三个“匪”类话语使用频率的曲线图,“匪”类话语的使用有以下几个特点:

第一,无论采用哪种语料检索方式,“匪”类话语的使用频率走向基本是一致的。“匪”类话语的使用集中出现在1949-1955年间,使用次数最多的年份是1949年,三个图中的使用频率分别高达47、597、1342次。我们对1949年之前(即1946年5月15日至1948年12月31日)的《人民日报》中“匪”的使用情况进行了检索,共有3270条记录(1946年149条,1947年1144条,1948年1977条),在1948年,“匪”的使用频率最高。纵观《人民日报》六十年来的新闻语篇,诸如带有负面情感的“匪”类话语如此大规模出现的并不多见。

第二,我们以图3为例进行分析,在1949-1955这七年中,“匪”类话语的年均使用频率是464次,如此高的使用频率说明“匪”类话语在新闻语篇中的出现不是记者的偶然为之,这七年间如此高频率的使用状态反映了当时国共两党的对立关系,是掌握媒体话语权一方在舆论上的宣传手段。

第三,1949-2010年间“匪”类话语的使用轨迹反映了中国社会发展过程中的一些现象:在新中国建立前后的50年代初期,“匪”主要用于指称国民党及相关的事物,指称建国初期战争时的敌方;60、70年代出现频率大大减少,且以出现在影视、评论文章中居多;80年代初期的“匪”类话语主要出现在对往事回忆的新闻语篇中,如“清匪反霸”的表达,80年代中期出现的,基本上是“警匪”之类的表达;90年代后,“匪”类套语集中在“车匪路霸、村匪庄霸”等新闻语句中,指称社会经济发展后产生的一些负面现象的主体。“匪”类话语的指称对象的变化反映了社会不同发展阶段过程中的伴随物的产生。2000年之后,“匪”主要出现在一些专题栏目的文章中和一些国际新闻中,其指称对象或是“车匪路霸”,或是国际新闻中的“劫匪”。

《现代汉语词典》(商务印书馆,2002年版)对“匪”的解释是“强盗”,对“强盗”的解释是“用暴力抢夺别人财物的人”。这是一个带有贬义色彩的词语,“匪”类话语是一类带有显性负面色彩的表达方式。理应作为客观中立的新闻媒体,为什么会如此大规模且如此集中地在50、60年代的《人民日报》中出现“匪”类话语表达呢?

二、“匪”类套语指称对象及套语功能解读

在50、60年代的新闻语篇中,对于非“我”集团常用的带有负面情感色彩的指称,以“匪”类话语的高频率出现为代表。在50、60年代的《人民日报》新闻语篇中,对敌对方的人或事的指称中嵌入“匪”字,成为一种典型的身份标记。“匪”类表达在《人民日报》特定时期的语篇表达中的语义已经损耗了其词典的基本义,基于“匪”类话语在特定时期出现的高频率特征、特定的指称对象及其在特定时期的话语功能,我们将该类话语称为“匪”类套语。

作为一种套语概念,能够进入我们研究范围的,主要是在50、60年代出现的“匪”类话语,这个时期的“匪”的指称对象有以下几类:

第一类:“匪”指个人

在新闻语篇中,指称国民党的高级官员时,会嵌入“匪”。“蒋匪介石、胡匪宗南、胡匪本人”等即是此类。该类“匪”套语涉及的主体皆是当时的国民党高官,一般的形式是“姓+匪+名”、“姓+匪”、“匪+姓名”等。如:

(1)天津和北平人民被傅匪作义捕去者五千余人,至今下落不明。(1949年1月7日第1版)

(2)中原解放军继收复襄樊后,又于十五日攻占襄阳西北的重镇老河口,活捉巨匪陈别三。(1949年1月20日第1版)

(3)张匪义纯安徽合肥人,五十五岁,保定军校第三期毕业。(1949年5月15日第1版)

(4)我们太原市人民辗转呻吟于阎匪锡山的铁蹄下。(1949年5月15日第1版)

第二类:“匪”指集体

在新闻语篇中,对国民党集团进行指称时,也会嵌入“匪”。“胡部匪军、胡宗南匪部、国民党匪军、匪军”等即是此类。该“匪”类套语涉及的主体是当时国民党集团组织,一般的形式是“姓+部+匪军”、“姓+匪”或直接称呼“匪军”,这里的“姓+匪”指称以该姓领导所带领的国民党集团军队。如:

(5)至此,胡部匪军即完全陷入我军的包围圈内,无路可逃。(1949年12月31日第1版)

(6)这时,一多和我们一起,做了许多工作,国民党匪帮恫吓要暗杀他。(1955年6月10日第3版)

(7)开封解放前夕,刘积学还在信阳指示亲信组织散匪合力反共。(1957年7月13日第2版)

(8)毛主席从革命的全局出发,为了打倒蒋介石,解放全中国,指挥人民解放军积极与国民党匪军进行战略决战。(1974年9月12日第3版)

当时对与国民党有关的物品进行指称的常见“匪”类套语如“匪机”:

(9)汕头空防部队十五日击落来袭的国民党匪机一架。(1950年1月17日第1版)

在所有与“匪”类套语相关的指称中,“蒋匪”出现的频率最高,这与蒋介石当时是国民党最高领导人有关。在50年代,“匪”类套语主要指以蒋介石为领导的国民党的领导阶层及其军队。

“匪”类话语是《人民日报》新闻语篇中通过语言塑造他者形象的一种手段,是通过语言描述塑造他者刻板形象的言语策略。其在媒体中的话语策略主要体现在哪里呢?我们认为以下两点值得注意:

第一,作为宣传手段与制造刻板印象。

传播学的奠基人之一哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)在其博士论文《世界大战中的宣传技巧》(Propaganda Technique in the World War)中对宣传的定义,被认为是最早和最权威的定义。他认为(转引自王海2009:12-13):“宣传指以有含义的符号(就是以描述、谣言、报道、图片和其他种种社会传播方式)来控制人们的意见。”而战时宣传有四个主要目标:(1)激起对敌人的仇恨;(2)保持与盟国的友好关系;(3)善待并争取中立者;(4)瓦解敌人的斗志。

这样的宣传目标决定了战时媒体语言中对目标对象的身份性指称及称呼类型。“匪”类污名化套语具有实现第(1)个目标的功能:通过高频率的语言轰击,将对立群体异类化,使其在受众的认知上成为不被容纳的、被排斥的对象,激起受众对对方群体的仇恨。新中国刚建立时,国共两党处于敌对状态,为了更大程度地进行舆论宣传,新闻媒体采用了带有情感倾向性的“匪”类套语对敌对方进行舆论攻击。

“匪”类套语通过对所指对象塑造的“匪”类刻板印象,在百姓心中制造一种强大的舆论力量,即我方现在与他方作对,不是因为我们之间有什么冲突,而是因为他们是“匪”,使实施方的任何对敌作战的行为在舆论宣传下看起来都是合理、不受质疑的,通过给对立方加贴异端标签达到己方目的。在大众传媒中,给某事件、某对象加贴的异端标签不一定反映事件、对象本身的特性,而常常受到某些价值观和意识形态的影响。由此,“匪”类套语这种污名使对立群体形象在受众心中刻板化。

第二,用于群体划分与意图渗透。

社会心理学认为,类属化是人们简化对世界认知的有效途径。(吴江霖、戴健林等,2000:382)1949年前,国共两党为了更大程度地在人民心中确立己方正面形象,争取更多数普通百姓的支持,同时给敌对方贴上坏标签,使人们不经验证就对其某种观点、某个人、某一事物持反对态度并加以谴责。“匪”的使用意图即是如此。我们在检索1949年前的《人民日报》语料时,发现了在当时国民党一方的表述中,共产党也被称为“匪”的用例,如:

(10)刘芷薰指中共为“匪”。(1946年5月23日第1版)

(11)捉去我干部九人,到处声称:“只要有了麦子,消灭共匪就有把握。”(1946年5月24第2版)

以上例子表明,“匪”类套语形成之初,是国共两党互称的一个套语。“匪”在词典中的释义是“强盗”,但事实上,50、60年代的“匪”类指称对象并没有法律意义上的、实质上的强盗行为,语义上的弱化是使得“匪”类套语成为丑化对方的一种话语策略。通过给对方贴上让人厌恶的标签实现使对方污名化的目的,是特殊时期不同利益集团的一种话语策略:指称对方为“匪”,将对立方界定为另类,界定为不与我方同群的群体。

三、污名化与污名群体

社会学家戈夫曼(E.Goffman,1963:1-10)最早提出污名概念:“由于个体或群体具有某种社会不期望或不名誉的特征,而降低了其在社会中的地位,污名就是社会对这些个体或群体的贬低性、侮辱性的标签。”

自从Goffman提出污名概念之后,林克(B.G.Link)和费伦(J.C.Phelan)将污名定义为一种标签、刻板印象和歧视等元素共存的权利状态,这种状态存在于各种污名元素的叠加效应之中。(B.G.Link&J.C.Phelan,2001)

我们以“污名”为关键词,以模糊方式检索中国知网相关方面的研究,共检索到140篇论文,研究时间主要集中在2007-2012年,而在已有的研究中,较多的主要是关于精神疾病、艾滋病等、留守儿童群体以及地域的污名研究等。学者关注的对象主要是农民工、留守儿童、艾滋病患者、身体残疾人士等,他们都有一个共同特征:在经济地位、社会地位或者文化地位等方面没有或丧失话语权,成为被污名化的对象。当我们判定某个群体是否被污名化时,都有一个预先设定好的参照物,这个参照物和被污名群体共处一个框架中但分处于框架的两端,相比参照物他们处于无话语权状态。

“匪”类话语六十年来在《人民日报》中的指称对象主要有两类,一类指一些违反法律的抢劫行为,即车匪路霸等;一类指称蒋介石集团,如“蒋匪”等的指称。该类话语在50、60年代的使用频率特别突出。但不管是“车匪路霸”,还是“蒋匪集团”,对于指称对象本身来讲,都是一种污名化指称,“车匪路霸”即使有“匪”的行为,但在法律领域有更中立的指称概念,不使用中立指称概念而使用带有负面情感色彩的“车匪路霸”类指称,即是一种污名化过程;而用“匪”作为身份标记指称政治上的对手,更是一种污名化。我们认为,污名化不仅仅是一种“污名”的语义泛化,更是指一种身份在叙事中被污名的过程。

检索的“匪”字使用频率走势图告诉我们,六十年《人民日报》新闻语篇中的“匪”使用经历了从高频到低频使用直至被抛弃的过程。“匪”类套语曾是打击对手的一种方式,是权势或具有领导权的个体或集团渗透意图的一种手段,最终目的只是为了服务于某一特定阶层,满足媒体话语策略的需要,颠覆对立方形象。当时代、社会不再需要这种为对方贴标签的策略手段的时候,这种带有感情色彩的、具有深长意味的套语作为时代的标签,在完成它的使命之后,也逐渐退出,自行离开受众的视野。

污名化套语的频繁使用给目标对象形塑一种刻板印象,这种印象在认知上就是一种无根据的概括化的推论,会让人无意识地以为“他(他们)真的如此”。被污名化者的身份特征、被污名化的程度完全视被污名对象的社会地位、经济地位和政治权利等因素而定。污名化体现的是一个社会群体对另一社会群体的他者形象塑造,而事实上,任何一个团体和其行为之间没有必然的联系。正如西方学者所指出的,“对任何标签化的过程来说,语言或许是本原性的存储器与中介体,用以构造和表现社会不同群体的道德与社会的轮廓与关系”,当我们在使用某些用语的时候,“并不单单是中性地暗示对某些规则的破坏,而且也在肯定某种同这些行为相反的主流或共识的趋向”(约翰·费斯克等,2004:147)。

四、报刊“匪”类套语与中国新闻现代性的进程

我国的现代化进程,不仅仅是经济的现代化,也是政治的现代化、观念的现代化和言语行为的现代化。就大众传媒而言,新闻言语行为的现代性首先就体现在言语行为功能类型的自觉性上,社会越是发展,言语行为功能类型越是丰富。旧的功能类型不断裂变,新的功能类型不断产生。

“匪”类套语盛行的时代早已过去。随着现代化的进程,有些话语方式会随着历史的河流渐行渐远,“匪”类套语淡出新闻语言、淡出我们视野之外的过程说明,该类污名指称已不再得到受众的认可和支持。但在当下媒体中,却不断地涌现出对其他对象的污名,如“X霸”等。“农民工”、“保姆”、“小姐”类称名也有着特别的意义。如“农民工”这个词语本身没有污名特征,但媒体关于农民工的叙事,更多地是以一个居高临下的语气叙述这个群体带给城市的负面影响,将负面信息附加于该主体身上,农民工有时被冠以愚昧、肮脏、没礼貌、粗俗等负面标签,而这个群体带给城市的贡献几乎不纳入媒体的叙事议程。这种叙事不是客观的叙事,“农民工”这个指称也不是一个中立的、更加具有现代性的指称。“农民工”本是一个表达身份和职业的合成词,但值得警醒的是媒体却常常突出了其身份而忽略了其职业。我们检索六十年来《人民日报》中关于“农民工”的指称发现,在早期的新闻语篇中,“农民工”这一指称并没有附带负面的信息,其指称也经历了一个逐渐附加负面信息的过程。从新闻史的角度来看,早期的新闻语言现代性程度并不一定亚于50、60年代的新闻语言。“匪”类套语的指称对象及其话语逐渐退出了历史舞台,但诸如“农民工”这类指称被附加负面信息的过程还在显示着中国新闻语言现代性的艰难历程。

语言常常是一种不可轻视的武器,它可以在不动声色之中慢慢地将人逼进绝境。不同的社会集团秉承不同的社会语言,相同的社会集团使用同样的话语方式。话语是施加社会影响的最强有力的象征符号,而污名化套语是其中强有力的符号之一。

正是通过不同类型的污名化套语,我们今天才得以理性地认识社会,去关注不同集团的社会价值观。而正是因为污名化话语体现对他者群体形塑刻板印象的意图,我们更应该冷静地思考和慎重地实践我们的语言运用。污名化对某一群体的无意识的伤害,是当下媒体环境应该重审语言实践的一个重要方面。中国新闻语言的现代性不但需要“去污名化”,更需要“去套语化”。在现代社会,大众传媒不但是一个国家内部信息传播的渠道,也是外部社会了解、理解这个国家的重要窗口,因此,大众传媒言语行为的现代性进程也将直接显示这个国家的现代性进程。