氮磷施用量对冬小麦小穗粒位结实粒数和粒重的影响

2014-01-16刘文珺

刘文珺

(甘肃省天水农业学校,甘肃 清水 741400)

氮磷施用量对冬小麦小穗粒位结实粒数和粒重的影响

刘文珺

(甘肃省天水农业学校,甘肃 清水 741400)

观察分析了氮、磷肥不同施用量对冬小麦不同小穗的不同粒位结实粒数和粒重的影响。结果表明,冬小麦灌浆期,多施氮肥或只施氮肥不施磷肥,有利于形成全部小穗粒数。在氮肥和磷肥配合施用的基础上多施磷肥,能够促进1、2粒位粒重的增加;在氮磷肥配合施用的基础上多施氮肥,有利于促进3、4粒位粒重提高,即氮肥对高粒位粒重有促进作用。1、2粒位粒数和粒重对产量影响不大,3、4粒位粒数和粒重直接引起产量差异,要提高产量必须提高3、4粒位粒数及其粒重。

氮肥;磷肥;施用量;冬小麦;小穗;粒位;粒数;粒重

穗数、粒数、粒重是构成小麦产量三因素,穗数通过播种量和有效分蘖控制,而粒数和粒重因受到遗传和环境因素的影响波动很大,其中土壤中的氮磷肥影响更大,尤其对不同小穗不同粒位粒数和粒重的影响更为复杂。虽然前人已有氮磷肥对小麦不同小穗不同粒位粒数粒重的研究[1],但只停留在影响趋势上,具体到不同小穗不同粒位上的较少。播种密度对冬小麦不同穗位与粒位结实粒数和粒重的影响的也有报道[2]。笔者研究了氮磷肥不同施用量对冬小麦不同穗位与不同粒位结实粒数和粒重的影响,旨在探索稳定增加粒数和提高粒重的理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试材料

氮肥为碳酸氢铵(含N≥17.1%),金昌奔马农用化工股份有限公司生产;磷肥为普通过磷酸钙(含P2O5≥12.0%),昆明晋宁金宏混合磷肥厂生产。指示冬小麦品种为当地主栽品种兰天15号。

1.2 试验方法

试验于2009—2010年度在甘肃省天水农业学校试验农场进行。试验地土质为黄绵土,容重1.15 g/cm3,耕层(0~20 cm)土壤有机质10.3 g/kg、速效氮49.1 mg/kg、速效磷16.13 mg/kg、速效钾98.14 mg/kg。

试验设4个处理:处理1为不施N,施P2O5148.5 kg/hm2;处理2为施N 270.0 kg/hm2,施P2O5148.5 kg/hm2;处理3为施N 135.0 kg/hm2,不施P2O5;处理4为施N 135.0 kg/hm2,施P2O5148.5 kg/hm2。随机区组排列,2次重复,小区面积为24 m2。试验采用人工开沟点播方式,氮肥、磷肥作为底肥一次性施入,密度375万株/hm2,田间管理措施同大田生产[3~4]。在小麦抽穗始期,选同一天抽穗和穗子大小、植株高度整齐一致、无病虫害损伤的植株挂牌,开花时进行第2次定株,即只保留同一天开花的植株,解掉其余植株的标签。开花后直至成熟每小区取挂牌植株9株,每隔5 d取样测定1次,逐株测定主茎穗,每穗自基部第1个小穗至顶部小穗依次编号,每小穗自基部至顶部按粒位依次编号,将不同小穗位的不同粒位籽粒对号装袋,计数,并分别称取干重。数据为2次重复的平均值。

2 结果与分析

2.1 粒数的变化

试验结果表明,灌浆初期(5月29日至6月10日),不同小穗不同粒位粒数以9穗为单位统计,其中1粒位处理3开始于第1小穗,结束于20小穗,总数163粒。处理2开始于第2小穗,结束于21小穗,总数159粒。处理1开始于第4小穗,结束于17小穗,总数114粒。处理4开始于第2小穗,结束于18小穗,总数124粒。说明氮肥多于磷肥,1粒位形成的早结束的迟,1粒位总粒数多,即氮肥对粒数的形成有重要的作用。2粒位粒数变化趋势和1粒位粒数变化基本一致,只是处理1第2粒位籽粒形成的迟,比1粒位结束的早。3粒位粒数的变化,处理1上下部小穗急剧下降,处理2和处理3变化一致,且差异不明显,处理4上下部小穗也有所下降,说明只施磷肥不施氮肥小花退化严重。4粒位粒数的变化是处理2>处理3>处理4>处理1,不同处理4粒位粒数的变化差异明显,说明粒位越高,氮肥对其影响越大。

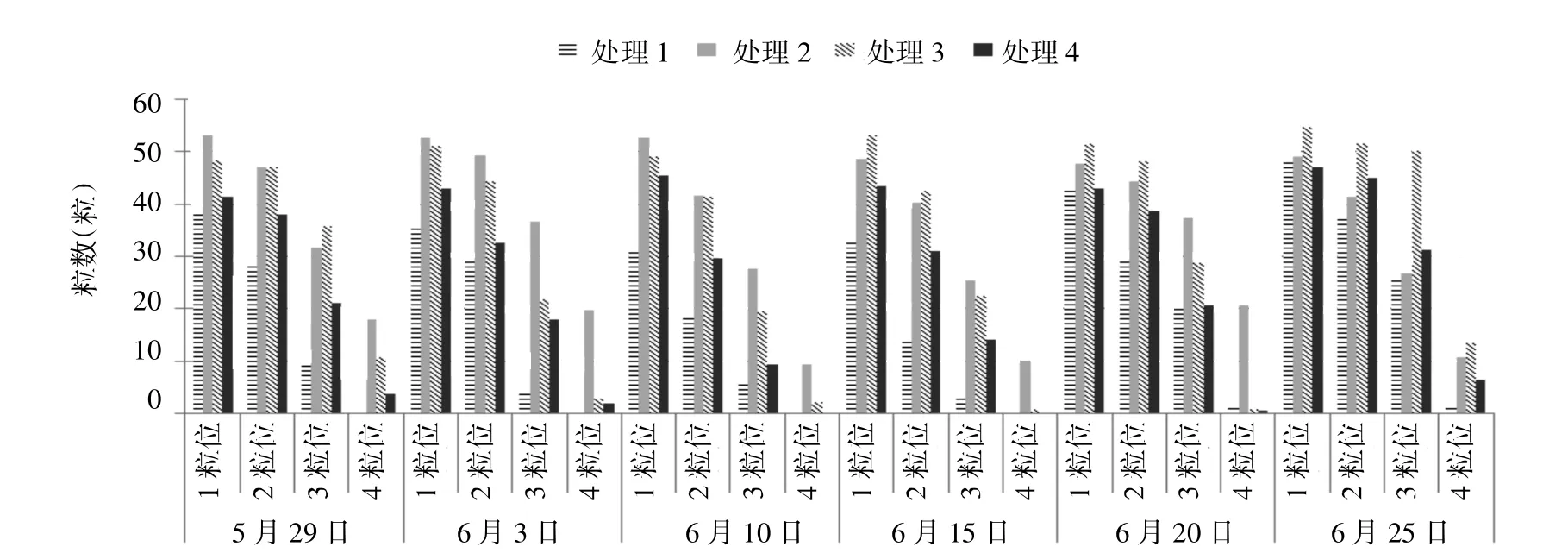

图1 不同时期不同施肥量1、2、3、4粒位粒数变化

从以上分析可知,灌浆初期处理2、处理3的1粒位、2粒位粒数较稳定,3粒位、4粒位随粒位升高粒数急剧下降。处理1、处理4的1粒位、2粒位、3粒位、4粒位粒数形成的迟,结束的早,并随粒位的升高粒数呈持续下降趋势。说明氮肥对粒数有很大的影响,对高位粒数影响更大。因此,在氮肥、磷肥配合的情况下,多施氮肥有利于形成更多的粒数。

灌浆后期(6月15日至6月25日)不同穗位1粒位粒数变化,处理3和处理4与灌浆初期相同,处理1相对于灌浆初期粒数增加,处理2有所下降。2粒位变化只有处理1粒数增加,其它处理基本没变。3粒位仍然只有处理1粒数增加,而处理2粒数大幅下降。4粒位变化是处理3>处理2>处理4>处理1。说明不施氮肥只施磷肥,有利于促进后期粒数的形成。施氮肥过多,引起营养生长过旺,反而使粒数下降,并且粒位越高,对粒数的影响越显著,氮肥和磷肥配合施用或少氮肥,对后期粒数没有影响。

从表1可以看出,在氮肥和磷肥配合施用的基础上,多施氮肥的处理(处理2)粒数最多;只施氮肥不施磷肥的处理(处理3)粒数较多;氮肥和磷肥配合施用的基础上多施磷肥的处理(处理4)粒数较少;只施磷肥不施氮肥的处理1粒数最少。从图1可知,氮肥对粒数有很大的影响,尤其对高位粒数影响更大,因此在氮肥、磷肥配合的情况下,多施氮肥有利于形成更多的粒数;不施氮肥,只施磷肥,有利于促进后期粒数的形成;施氮肥过多,引起营养生长过旺,反而使粒数下降,并且粒位越高,对粒数的影响越显著,氮肥和磷肥配合施用或少氮肥,对后期粒数没有影响,因此要最大限度的形成更多的粒数,必须在氮肥和磷肥配合施用的基础上多施氮肥。

2.2 粒重的变化

从图2知,不同小穗在灌浆初期(5月29日至6月10日)1粒位单粒重处理1最大,处理3最小,与粒数正好相反。说明粒数多时分配到每粒的物质少,也说明氮肥对粒数的影响大于对粒重的影响。2粒位单粒重和1粒位单粒重变化是一致的。3粒位粒重的变化是处理4>处理2>处理1>处理3,说明在氮肥和磷肥配合施的情况下,多施磷肥有利于上位籽粒灌浆,但不施磷肥只施氮肥3粒位粒重接近于0。4粒位粒重的变化是处理2>处理4>处理3>处理1,不同处理4粒位粒重的变化差异很大。

由以上分析可知,1、2粒位粒重说明氮肥和磷肥配合施用时,多施磷肥比多施氮肥粒重大,而只施氮肥不施磷肥比只施磷肥不施氮肥粒重大;3粒位粒重只是处理1粒重有所下降,因此不施氮肥对高粒位粒重的提高有限制作用;4粒位粒重说明在氮肥和磷肥配合施用的基础上,多施氮肥对高粒位粒重有促进作用。

表1 冬小麦上中下部各小穗不同粒位粒数变化①

灌浆后期(6月15日至6月25日)不同小穗的不同粒位粒重处理2和处理4的1、2、3、4粒位粒重变化和灌浆初期接近,只是处理4比处理2稍微上升,处理1和处理3的1、2、3、4粒位粒重变化和灌浆初期正好相反,处理3粒重上升,处理1粒重下降。1、2、3粒位粒重的变化说明只施氮肥不施磷肥,或氮肥和磷肥配合施用的基础上多施磷肥,有利于后期粒重的增加,4粒位粒重的变化说明,在氮肥和磷肥配合施用的基础上多施氮肥,对促进高粒位粒重有重要的作用。

图2 不同时期不同施肥量1、2、3、4粒位粒重变化

表2 冬小麦上中下部各小穗不同粒位粒重变化

从表2可以看出,下部小穗1、2粒位粒重处理2和处理3没有区别,但3、4粒位粒重处理2>处理3>处理4>处理1,说明多施氮肥对下部小穗高粒位粒重有促进作用。中部小穗1、2粒位粒重处理4>处理3>处理2>处理1,与下部小穗相比除处理1外,处理2和处理4顺序正好相反,说明在氮肥和磷肥配合施用的基础上少施氮肥对中部小穗1、2粒位粒重有促进作用,而3、4粒位粒重与下部小穗3、4粒位粒重表现一致。上部小穗1、2、3粒位粒重处理3>处理2>处理4>处理1,说明多施氮肥或只施氮肥对上部小穗各粒位粒重都有促进作用。在氮肥和磷肥配合施用的基础上,多施氮肥对高粒位粒重有促进作用。要提高粒重,必须氮肥和磷肥配合施用,在此基础上多施磷肥有利于增加粒重,但如果氮肥施用不足,则直接限制了高粒位粒重的增加,从而使小麦优良品种的增产潜能无法发挥,产量的提高主要是依靠增加高粒位粒重。

3 小结与讨论

1)试验结果表明,不施氮肥只施磷肥,有利于促进后期粒数的形成。施氮肥过多,引起营养生长过旺,反而使粒数下降,并且粒位越高,对粒数的影响越显著,氮肥和磷肥配合施用或少氮肥,对后期粒数没有影响。氮肥和磷肥配合施用时,多施磷肥比多施氮肥对低粒位粒重影响大,而多施氮肥对高粒位粒重影响大。冬小麦不同小穗1、2粒位粒数各处理差异不大,3、4粒位粒数处理2最多,处理1最少;多施氮肥或只施氮肥不施磷肥,有利于形成全部小穗粒数。氮肥和磷肥施用量对小麦不同粒位粒重的影响是在氮肥和磷肥配合施用的基础上多施磷肥,能够促进1、2粒位粒重的增加,要提高3、4粒位粒重,必须在氮肥和磷肥配合施用的基础上多施氮肥,说明氮肥对高粒位粒重有促进作用。

2)试验中氮肥和磷肥对不同粒位粒数和粒重在影响上是同步、异步还是交互,有待进一步研究。

[1]李世清,邵明安,李紫燕,等.小麦籽粒灌浆特征及影响因素的研究进展.西北植物学报[J].2003,23(11):2031-2039.

[2]屈会娟,李金才,沈学善,等.播种密度对冬小麦不同穗位与粒位结实粒数和粒重的影响.作物学报[J]. 2009,35(10):1875-1883.

[3]袁伟,薛福元.泾川县旱塬区全膜穴播冬小麦“3414”施肥试验[J].甘肃农业科技,2013(2):27-29.

[4]魏接旺,王转军.成县冬小麦“3414”优化施肥试验初报[J].甘肃农业科技,2013(5):42-43.

(本文责编:郑立龙)

S512.1;S147.2

A

1001-1463(2014)08-0048-03

10.3969/j.issn.1001-1463.2014.08.020

2014-04-30;

2014-05-30

刘文珺(1967—),女,甘肃张家川人,高级讲师,主要从事农业类教学、科研和培训工作。联系电话:(0)15193823388。E-mail:1419326668@qq.com