一句话带来一段历史

2014-01-15武军垒卫红春

武军垒+卫红春

上世纪六十年代,为改变家乡落后面貌累死在工作岗位上的杨水才,是一个名扬全国的先进典型,他的“小车不倒只管推”这句话,曾被国人广为传诵。现在,坐落在河南省许昌县水道杨村的杨水才纪念馆,已经成为河南省爱国主义教育示范基地和河南省廉政教育基地。

改变家乡贫穷面貌

离许昌市十几公里远的许昌县桂村乡水道杨村,原本是一个籍籍无名的小村庄。1925年6月29日,杨水才就出生在这里。

杨水才的家境非常贫寒,他6岁时就随母亲外出讨饭,12岁时在地主家当童工,多次遭地主辱骂和毒打。1949年元月,杨水才参加了中国人民解放军。他作战勇敢,奋勇杀敌,参军一年多时间,就先后立大、小功各一次,荣获“人民功臣”光荣称号。

1950年2月,杨水才参加了解放广东南澳岛的战斗。档案记载他在这次战斗中的表现时,有这样几句话:“在肺病发作的情况下,仍坚持不下火线,一鼓作气,勇猛追击敌人80多里,直到战斗最后胜利。”

1951年10月,杨水才响应党的号召复员回乡,积极参加土地改革和农业合作化运动。1952年,杨水才担任水道杨村农委会武装委员。第二年,他在水道杨成立第一个互助组,1955年任高级社副社长,1956年1月31日入党,兼任水道杨村第一生产队队长,后来担任水道杨大队党支部副书记。

1963年9月1日,由水道杨、桂东、桂西等七个大队贫下中农创办的桂村农业中学成立了,杨水才被推选为农中校长,新盖起的6间草房成为校舍。1965年秋,杨水才又带领大家建房21间,开垦荒地20多亩。这样,桂村农业中学不仅有了宽敞的教室,还有了自己的农林试验园地。短短几年,桂村农业中学为当地培养了大批新型农民。

那时的水道杨是一个两岗夹一洼,岗高缺水的地方。解放前,这里流传着一首辛酸的歌谣:“高高水道杨,地霸逞强梁;农民勤劳动,吃的菜和糠;推车如上山,步步踏坎上;遇到天气旱,连水喝不上。”

为了改变水道杨村的贫困面貌,杨水才向党支部提出建议:“要拔掉水道杨的穷根,一要抓水利,一要抓绿化。咱要下定决心,排除万难,把高岗变成水浇地,把秃岭变成花果岗。那时候,咱水道杨变成桐树路,花椒寨,柿树沟,桃花岗。”

1964年,杨水才带领群众开挖幸福塘,建成了三级提灌,用电动机把水抽上东西两岗,让旱地成为水浇地。

“小车不倒只管推”

在治岗治水的同时,杨水才又领着社员植树造林。

1969年7月13日,《人民日报》刊登的《一不怕苦、二不怕死的共产主义战士——记共产党员杨水才同志的光辉事迹》一文写道:“一天,东方刚刚微明,杨水才带上几个馍,往长葛县太平店林场学嫁接技术去了。下半晌,水才学会嫁接,拾掇拾掇准备回去的时候,天上乌云翻滚,一场暴风雨就要来了……水才一心想着队里的几万棵树苗,哪里肯住。他不顾疲劳,顶着大风就上路了。”“走出没几里地,瓢泼似的大雨浇下来了。一程泥泞,一程水,疾病严重的杨水才哪里跑得下来!走到半路,累得吐了血……晚上十点多钟,他带着一身泥水,回到了水道杨。”

1965年冬天,水道杨大队开始了全面造林工作。杨水才提上石灰篮,去蹲树坑,规划各种树木的栽植。恰在这个时候,他的肺结核病又复发了,这一次比以前都严重,发高烧,大口大口地吐血。在家休息的杨水才刚一退烧,就开始工作。

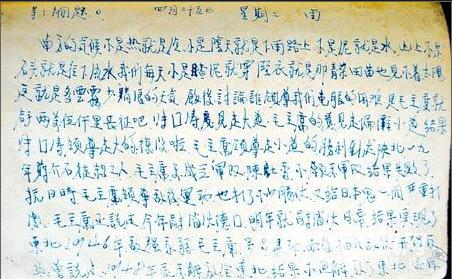

杨水才身患肺结核、肾结石、胃溃疡等多种疾病,但他一直带病坚持工作。疾病的折磨,工作的劳累,使他身体渐渐消瘦,晕倒的次数越来越多。他在笔记中写道:“已经都病成这个样子了,小车不倒只管推,只要还有一口气,就要干革命。”

1965年,杨水才带领水道杨村群众植树5万多棵,绿化村庄和东西两岗,水道杨成了“水上岗、树满坡”的新农村。杨水才被评为许昌县林业模范、许昌地区林业模范。1966年,他被评为许昌县、许昌地区和河南省学习毛主席著作积极分子。

杨水才生活简朴,办事勤俭。到地、县开会,大都是步行。他的棉衣翻拆好几次,一顶帽子戴了八、九年。当杨水才出席全省活学活用毛主席著作积极分子代表大会时,村上人劝他:“水才呀,这次要到省里开会了,你这顶帽子该换了吧?”他笑了笑说:“不,这就很好嘛!收拾一下还能再戴几年。”

全国学习的典型

1966年12月5日早晨,水道杨大队天寒地冻,41岁的杨水才因劳累过度病逝在大队办公室。这是杨水才离开人世前的工作节奏:开会、劳动、调查……忙了整整18个小时。杨水才由于身患传染病,终生未娶。

杨水才去世后,水道杨大队和桂村公社的群众自发开展学习杨水才活动。1968年,桂村公社举办了杨水才办学事迹展览,全县师生和外地教育工作者万余人前来参观。

1969年1月20日,《人民日报》发表了《一所贫下中农创办的“抗大”式的学校》,介绍杨水才创办桂村农中的事迹。1969年5月,许昌县、许昌地区、河南省先后发出了学习杨水才的决定。

1969年7月13日,《人民日报》头版头条发表了《一不怕苦、二不怕死的共产主义战士——记共产党员杨水才同志的光辉事迹》长篇通讯,文章中说,为了改变水道杨一穷二白的面貌,杨水才同志十数年如一日,就是这样以钢铁的意志,忍受着疾病的折磨,顽强奋战,不怕苦,不怕死。他经常豪迈地说:“小车不倒只管推,只要还有一口气,就要干革命!”

当天,中央人民广播电台也播出了这篇通讯,全国各省、市、自治区的报纸和电台都相继转载和播出,杨水才的先进事迹迅速传遍了祖国各地。

时任中共中央主席的毛泽东看了文章后说:“我赞成这样的口号,一不怕苦,二不怕死。”从此毛主席语录有了“一不怕苦,二不怕死”。

1969年7月31日,《人民日报》又发表了《为人民鞠躬尽瘁》的评论员文章,号召全国人民学习杨水才同志一不怕苦,二不怕死,小车不倒只管推的革命精神。文章写道:“小车不倒只管推”就是一心为公、完全彻底为人民;就是不怕困难、不怕牺牲、艰苦奋斗;就是为人民事业鞠躬尽瘁、死而后已。endprint

后来,《河南日报》接连发表了很多文章,号召大家学习杨水才。同时,《光明日报》发表了《做人要做这样的人》,《红旗》杂志发表了《一所为三大革命服务的农村中学》等文章来纪念杨水才同志。

杨水才的事迹不但被搬上小学语文课本,1969年至1970年,10个版本的《一不怕苦,二不怕死的共产主义战士杨水才》连环画,分别由河南、天津、浙江、山东人民出版社出版。河南省豫剧界人士也创作了豫剧联唱《歌唱杨水才》、清唱《他是我们学习的好榜样》和小戏曲《一把嫁接刀》。

那时,杨水才的“小车不倒只管推”成了广为流传的名言。直到1978年,河南人民出版社还出版了《闪光的年华》一书歌颂杨水才。

1969年10月1日,作为全省农业战线的代表,水道杨大队支书岳建智应邀参加了新中国成立20周年国庆观礼,受到毛主席、周总理等党和国家领导人的亲切接见。1973年8月,岳建智当选为中国共产党第十次全国代表大会代表,1977年8月,他再一次赴首都北京,参加党的十一大。

杨水才纪念馆

上世纪六七十年代,因为杨水才,水道杨村而名噪全国。

1969年,面对全国掀起的学习杨水才的热潮,水道杨村建起了杨水才纪念馆,参观学习者络绎不绝。据杨水才纪念馆工作人员介绍,1969年建纪念馆到1982年,全国各地来参观学习的人数达到230万人次。

2001年,当地政府恢复重建杨水才纪念馆,2009年再次扩建。纪念馆前是杨水才全身汉白玉雕像,高4.1米,象征杨水才走过的41年光辉岁月。雕像的北侧就是占地800多平方米的主展厅和东西两侧的副展厅。以油画、国画、布景为主,配以杨水才生前用过的生产、生活用品全面展示了他艰苦奋斗的一生。

纪念馆西侧不足百米处是2009年被公布为第三批许昌市级文物保护单位的杨水才墓,墓地上半部分为汉白玉,地面铺着水泥块,墓碑上写着“永垂不朽”和“一不怕苦,二不怕死的共产主义战士杨水才之墓”。另外一块上镌刻着杨水才的事迹,还有一块镌刻胡乔木写的一首诗。墓旁有象征“小车不倒只管推”革命精神的杨水才手推车雕像。前边和左右是杨水才生前带领群众建成的桐树路、花椒寨、柿子沟,墓地西侧为见证英雄精神的幸福塘。

随着时代的变迁,杨水才身上所蕴含的某些精神特质还在影响着人们。水道杨村有“推英雄小车,奔小康社会”、“学水才精神,做时代楷模”的标语。2001年4月10日,许昌县委下发《关于在全县广大党员干部中进一步学习和弘扬杨水才精神的意见》的文件。2009年,杨水才被评为60位新中国成立以来感动中原人物。

如今的杨水才纪念馆是国家AA级旅游景点和河南省国防教育基地、河南省爱国主义教育示范基地、河南省大中小学生德育基地。2012年,杨水才纪念馆被河南省纪委定为河南省廉政教育基地。

40多年过去了,在杨水才“小车不倒只管推”精神的激励下,水道杨村发生着巨变。

担任过30年村支书的岳建智老人告诉笔者,上世纪60年代,水道杨村农业生产靠的是独轮车,老百姓除了几间土屋外,根本就没有围墙和大门;到了70年代、80年代,生产用上了架子车,日子稍好一些了,家里就盖个土坯房;到了90年代,改革开放,村里发展成了运输专业村,基本上家家户户都买了拖拉机,推倒了土坯房,盖起大瓦房;如今,家家户户盖起楼房,村里有50多辆轿车,还有10多辆大卡车。如今的水道杨村,是许昌县的小康村、乡镇企业明星村、市科技示范村。endprint