由霍夫曼《大黄鸭》所引发的几点思考

2014-01-03刘通

刘 通

(山东艺术学院 山东 济南 250000)

前一段时间在公园里非常火的一个“小家伙”想必大家都比较熟悉,就是一只黄鸭。从香港开始出现就引发了对于大黄鸭的“全民风暴”,各大媒体的显要版面都进行了报道。在全民追逐欣赏的同时,在当下风靡流行的背后是值得我们反思的,新鲜劲过后媒体们的反应可以说是此一时彼一时,本文就当下的现象表达一下自己的拙见,细细想来这种现象的出现是有其必然性的。因为追根必溯源,有源才有流。

中国博大深厚的传统文化自然就拥有与之相对应的造物设计史。众所周知,在造物史中,并不缺乏美,而缺乏的只是发现美的眼睛。从田自秉先生编著的中国较早的工艺美术专著《中国工艺美术史》中不难看出,历朝历代在不同的工艺美术种类中都有非常杰出的造物设计作品呈现,如现当代的霍夫曼的大黄鸭、隋建国的毛主席像、扬中的巨型河豚像等等很多具有代表性的作品。

不容回避的一个问题是中国传统思想在不断发展完善过程中与其他领域学科交融互相影响。包括在汉代这个特别的时代,思想大融会,无论是儒家还是法家、墨家等与黄老之学相互采结,形成了顺应时代发展潮流、大众能够接受的主流文化思想。工艺文化作为主流思想文化的分枝,在造物方面亦有深度。从众多的文献资料中可以看出,如《考工记》、《天工开物》、《淮南子》等等,里面都从不同的角度提出了造物设计原则与思想。

从表面上看这是当代外国设计师与商业运作的又一次完美结合,可以说是赚得了盆满钵满。这时候我们不仅要反问:为什么一只小小的鸭子就能搅得维多利亚港、颐和园天翻地覆?其实答案很简单:霍夫曼在设计心理上牢牢抓住了我们每一个人的内心那种已经失去或者即将逝去的童年回忆。试想我们哪一个人没有童年?哪一个人没有童年里值得记忆的东西?答案是肯定的。弗洛伦泰因·霍夫曼做到了这一点事实上已经成功了一大半。它再一次验证了一个观点那就是设计来源于生活,它就是实实在在地存在我们的世界里,只是缺少发现它的眼睛。反观我们现在的设计或者是很高深的那中一般人看不懂,比如说行为艺术,怪异的姿态,将平时难开口的事物物质化加以呈现,或者是太通俗的东西,这两样都不能让人记住,很快过一段时间就忘了,因为它没有打心底里引起我们的共鸣。这是设计作品的普适性,这是一点。

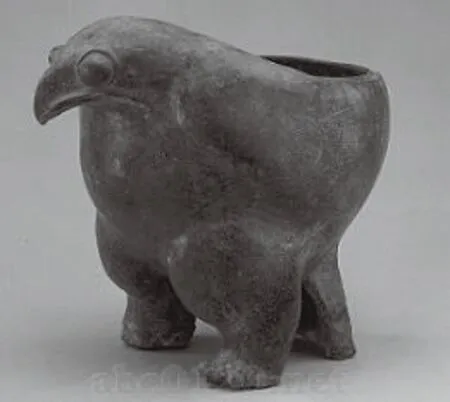

第二点我想说的是关于设计的两极化问题。从大黄鸭的事例中不难看出,霍夫曼其实也没有做太大的改动,大黄鸭其实本身就是一个橡皮鸭,说白了就是将其无限的放大,大的超乎人们的想象,大的引起人们惊呼!正如霍夫曼本人所说:“童年的记忆放大了,世界呢就变小了”,在设计上这一点是非常重要的,作为一个艺术家,一个设计师,别人根据什么记住你的作品,如果你设计的器物不大不小,不偏不倚,我想别人是不会看的,就像过眼云烟而已。当然这不是要求设计师标新立异,为了追求别人的注意力,而作的不恰当的设计。这一点我们自己也有很好的例子可以参考。在湖南长沙由著名雕塑家隋建国主持设计的《长沙的沙——中山装》也是颇为令人称赞的。一个城市的历史变迁可以说是一个大浪淘沙的变革,在经过了历史的洗礼之后留下的自然就是精品,无疑也是最能代表这个城市的。设计师所用的材料就是取自流经长沙市的湘江,正可谓是就地取材,很好的贯彻了设计主题。在我国古代劳动先民们的创作中也足以说明这一点。我们所熟悉的国之重器司母戊鼎无论是造型上还是体积上都给人绝对的震撼力、质量感、厚重感。汉代工艺美术史上灿烂辉煌的铜灯工艺,灯具很小但是将其设计为各种动物的形象,就显得栩栩如生,生动可爱,麻雀虽小五脏俱全,对我们同样是具有很大启示的。器物设计之大,让人真真的感受到它的体积感,厚实感;器物设计之小巧,在于抓住了人们对于事物把玩的心理,“万事尽在股掌之中”的满足感得以实现。

中山装

总的来说,霍夫曼的黄鸭可以说是一石激起千层浪,后面连带的一系列事情的发生大大超乎艺术家的想象。先是有国内的人们指出这是我们自己的鸭子,艺术家涉嫌抄袭!这无疑是给艺术家当头棒喝。后来再是全国各地风一样速度建起来的各式各样的“黄鸭”。在有无邪与萌真的黄鸭面前再一次无情的提醒我们——艺术教育的缺失、审美教育的匮乏是多么的严重!这在某种程度上也反映了我们国家文化软实力的“硬度”不是那么经得起推敲。在20世纪初期由梁启超、闻一多、蔡元培等发起的“美育救国”思想,想必很多人都已经忘乎所以,从而导致整个社会虽然物质生活方面不能和那个年代同日而语,但是人们心底里值得坚守的东西确实寥寥无几,现代社会强调的德、智、体、美、劳全面发展——即我们通常说的“五育”,但在自己看来所有的教育都应该是以美育作为方法,同时也是终极目的。因为在任何社会只有大家都拥有美的眼光,那么世界也可以是美的。尤其是在目前中国综合国力、科技发展水平已经发生翻天覆地的变化的情况下,将美育介入到社会变革和文化艺术的进程中,那个年代的呐喊似乎还余音绕梁,不绝于耳。

还有一点需要说明的是,对于传统文化的认同感。我们传统文化中难道没有这样的经典吗?在唐代诗人李瑞的《奉和秘书元丞杪秋忆终南旧居》中写道:“行鱼避杨柳,惊鸭触芙蓉。”诗中生趣别致的场景绝不逊于大黄鸭。通过这种现象我们不难看出它是与仿生设计是有密切联系的。仿生设计由来已久,发展到现在衍生出好多新型边缘交叉学科如仿生设计学DesignBionics等。它与我们是息息相关的,涉及到包装设计、产品设计、造型设计等等好多方面。

在工艺美术史、设计史、造物史当中仿生设计的历史文脉是很清晰的,它与我们工艺美术的发展是同步的,与设计萌芽的产生亦是同步的。其实在我们人类出现以前,物种已经与大自然相互争斗了亿万年,在进化过程中的好多物种为了能够生存下来对自身进行了有益的升级。我们人类诞生以后从它们当中寻找适合自己的设计灵感,即所谓的“拿来主义”从而使自己更好的生存。从原始社会的彩陶工艺中鱼纹、鸟纹、蛙纹等,商周时期的饮酒器觥,其盖作兽头形,也是很好的事例。除此之外在前文已经提到的汉代的日常器皿设计都带有自然界中具体动物的形态。朱雀灯、铜牛灯等都是我们劳动祖先在仿生设计的萌芽阶段,这就是仿生之美。亦即“诗性之美”。可以概括为简单朴实。朴实之中蕴含着劳动人们探索进取的艰辛历程。通过对具象形态的模仿,使器物具有了像人一样的生命力、感召力,器物让人产生一种浑然天成的美感——诗性之美。在原始思维与智慧中一直是伴随我们左右的。这就需要我们在实际的生活中多一份对传统文化的守候,只有坚守才能有进一步传承的可能性。真正意识到这些表面背后的东西,那么就不仅仅是在拍完照之后再也没有下文,好多人压根就没有把黄鸭作为一个艺术品来看待,仅仅是玩具而已!而霍夫曼恰恰是把生活中在寻常不过的用品作为艺术品!这种新的思维方法是国人所不屑的。艺术品也可以让从人心底里这样感动、这样欣慰?答案是显而易见的。

简短的文字并不能全部概括、解释当下所发生的社会现象,它能做的就是在纷繁嘈杂的喧嚣声中,带给人们一种对于传统文化坚守与反思的征象。有源才有流,追流必溯源。中国传统文化经过几千年的文明发展史,在以前没有中断,在现在同样不会出现断点。因为我相信对美的事物,无论是过去还是将来都会引起共鸣!对于传统化文化的守望与创新,任重而道远。

[1]杭间.中国工艺美学史[M].人民美术出版社,2007.

[2]祝帅.从清华园到西南联大—闻一多“美育救国”思想的形成、发展及其阐释[M].装饰,2011.

[3]刘渊,邱紫华.维柯“诗性思维”的美学启示[M].华中师范大学学报.

[4]田自秉.中国工艺美术史[M].东方出版中心,2012.

[5]柳宗悦.工艺文化[M].广西师范大学出版社,2011.