西安高新区战略性新兴产业创新能力评价研究

2014-01-01吴忠涛

吴忠涛,张 丹,龚 艳

(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安710061;2.陕西省环境保护厅,陕西 西安710006;3.西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安710054)

一、引 言

近年来,中国经济保持高速增长,人民生活水平大幅度提高。但由于工业经济发展初期技术水平低,主要依靠高投入、高消耗、高污染粗放模式增长,导致中国经济发展面临着规模扩张与资源、环境、技术等方面的矛盾与压力,传统的发展模式迫切需要转变。在全球经济格局面临重大调整、中国经济发展需要战略转型的关键时期,中国做出了加快培育和发展战略性新兴产业的重大战略决策。战略性新兴产业指的是对本国、本地区有重大及长远影响,能够带动本国、本地区经济发展的新兴产业,它具有战略性、成长性和创新性[1]。新兴产业的发展本身就是技术不断深化与创新的结果,依靠科技创新培育战略性新兴产业,激发经济增长的内生动力,是走出危机、实现新一轮经济繁荣的根本途径。西安高新区始终把自主科技创新作为战略性新兴产业发展的动力,依托于西安高校密集,研究机构较多,在发展战略性新兴产业上具有强大的研发实力和丰富的研发人才优势,培育了一大批在软件开发、集成电路设计、电子元器件、新材料、光伏与LED等特色产业领域内具有较强产业化能力的“特、精、专”型小巨人企业。然而,由于具体七大产业的创新能力各不相同,政府在制定产业发展政策时应将产业的创新能力作为重要的参考指标。因此,对战略性新兴产业创新能力评价的研究具有重要的理论与实践意义。

创新能力根据研究对象不同可分为宏观层面的国家创新能力、中观层面的产业创新能力和微观层面的企业创新能力。本文研究的产业创新能力属于中观层次范畴的创新能力,对于产业层面的研究有助于更好地实现宏观创新目标与微观创新目标的相互融合。本文是对产业创新能力进行研究,并且细化地对产业旗下所属行业的创新能力进行研究,对于细分行业创新能力的研究更有助于把握产业内在发展的规律。基于此本文构建了战略性新兴产业创新能力评价研究指标体系,并结合具体数据进行实证检验。

二、文献回顾

对于战略性新兴产业的研究,国外学者对战略性新兴产业没有明确的定义,而是基于新兴产业的定义对新兴产业进行了不同的研究。Low和Abrahamson等从产业生命周期的角度,将新兴产业界定为出于自身生命周期最早的形成阶段的产业[2-3]。

对于创新的研究源于熊彼特创立的创新经济学。熊彼特第一个赋予“创新”概念经济学内涵,即指建立一种新的生产函数,把一种生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。包括5种情况:创造一种新的产品、采用一种新的生产方法、开辟一个新市场、取得或控制原材料或半制成品的一种新的供给来源、实现任何一种新的产业组织方式或企业重组。

对于产业创新能力评价体系的研究,国内外已经相当成熟。目前世界最具权威性创新能力评价指标体系是世界经济论坛从1979开始发布的《世界竞争力报告》。Scherer认为创新能力的最终实现范围很广,并提出了根据不同类型的创新而采用不同的评价指标。国内学者吴友军从创新资源投入能力、创新管理能力、研究开发能力、创新制造能力、创新产出能力和创新决策能力六个方面来评价产业技术创新能力[4]。胡海波认为产业创新分为产业技术创新和制度创新,并提出用产业创新能力的投入和产出来衡量产业技术创新能力,用产业创新环境与管理能力来衡量产业制度创新能力[5]。段婕、刘勇从技术创新保障能力、创新资源投入能力、技术创新转化吸收能力和创新资源产出能力四个方面构建中国装备制造业的技术创新能力评价指标体系,并用因子分析法对其进行了实证检验[6]。周霞等系统性的提出新兴产业创新能力评价体系,即从技术创新行为维度、技术创新效益维度和技术创新支撑维度三个方面全面地构建了新兴产业创新能力评价体系,但其并没有进行实证检验[7]。本文就是在其提出的具体评价体系上结合西安高新区战略性新兴产业发展的实际情况进行了实证检验。

对于产业创新能力评价方法的研究,综合国内外学者的研究,共有七种方法。李金兰、郑淑蓉用主成分分析法(PCA)对泉州高新技术产业中各行业大类的技术创新能力进行分析[8]。罗媛、常向阳用数据包络分析方法,以江苏省高技术产业2004年相关数据为研究对象,对高技术产业不同行业的技术创新情况进行了实证研究[9]。胡恩华运用集合、权重和模糊数学方法,构建了企业技术创新能力的指标体系[10]。胡树华等从科技创新能力、制度创新能力和管理创新能力三个维度,用模糊综合评价模型对武汉市高技术产业创新能力进行了评价[11]。李美娟等运用灰色关联度对中国制造业产业技术创新能力进行评价研究[12]。范柏乃等运用专家筛选法、相关分析法和评价指标的辨别力分析对城市技术创新能力的理论评价模型进行了实证分析和检验[13]。段婕等用因子分析法建立评价模型[6]。张军涛等运用因子分析和聚类分析方法,对中国30个省级行政区域的自主创新能力进行了综合评价[14]。具体评价方法汇总表见表1。综合比较各个方法的优缺点,本文决定采用因子分析结合聚类分析来进行实证研究。

表1 创新能力评价方法研究概括表

三、战略性新兴产业创新能力评价研究

(一)评价指标体系构建

对于技术创新能力评价,国内外学者分别从国家层面、产业层面和企业层面进行了研究,但对于战略性新兴产业创新能力评价,大多数学者只是提出了评价指标体系并没有进行实证检验。本文结合国内外研究已成熟的评价指标体系,对七大产业所对应的细分行业进行创新能力评价。对产业下分行业创新能力评价,能更好地反映出产业创新能力强弱的根源,并从行业进行突破,提高产业创新能力。

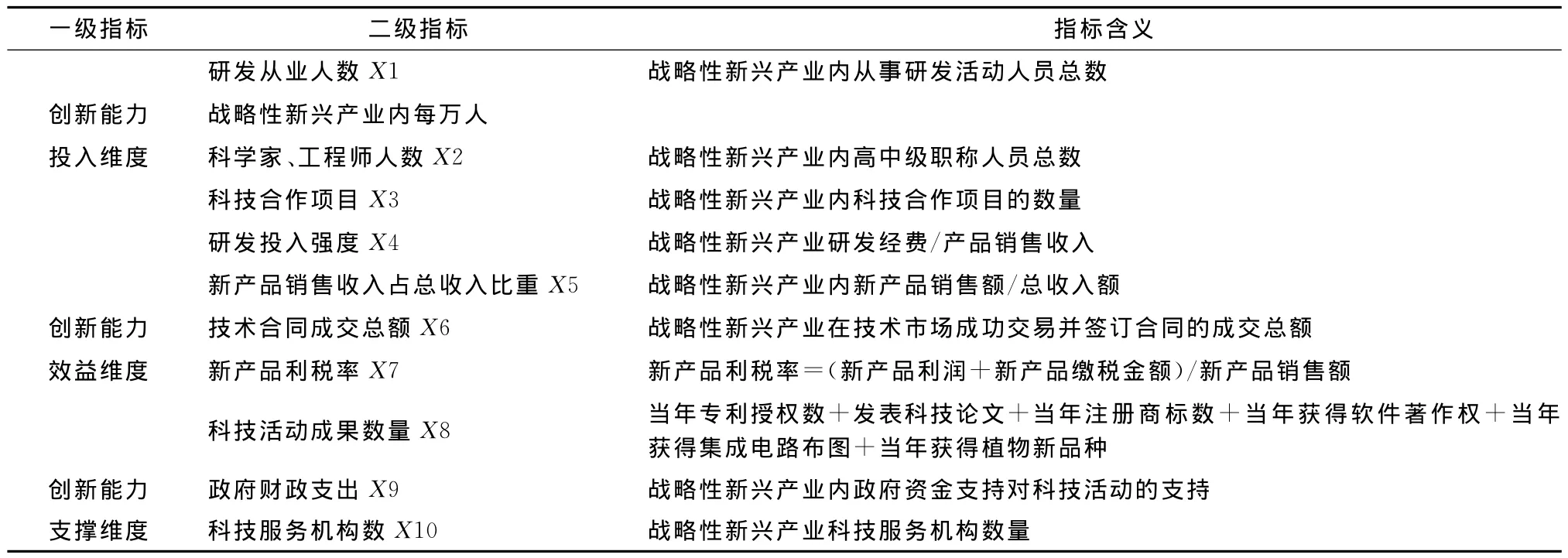

在具体指标选取上,根据科学性、可比性、成长性、定性与定量相结合的原则,考虑到指标之间必须具有独立性和逻辑性,参照段婕等采用产业内每万人科学家、工程师人数、科技合作项目和研发投入强度指标来衡量技术创新能力[6],胡树华等用研发从业人数和技术合同成交总额来衡量高新区创新能力[11]。并具体结合西安高新区实际情况,采用与战略性新兴产业密切相关的新产品利税率、科技活动成果数量和科技服务机构数来对反映战略性新兴产业的创新能力,从创新能力的投入、创新能力的产出与创新能力的支撑三个方面进行指标设定。具体评价指标体系见表2。

表2 西安高新区战略性新兴产业创新能力评价指标表

(二)数据来源及产业细分标准

本文所涉及数据主要来源于国内公开出版的统计年鉴、报告以及相关部门的官方网站。主要有陕西省统计年鉴《2012》、《西安统计年鉴2012》、《中国高技术产业统计年鉴》(2012年)和西安高新区火炬计划相关资料。

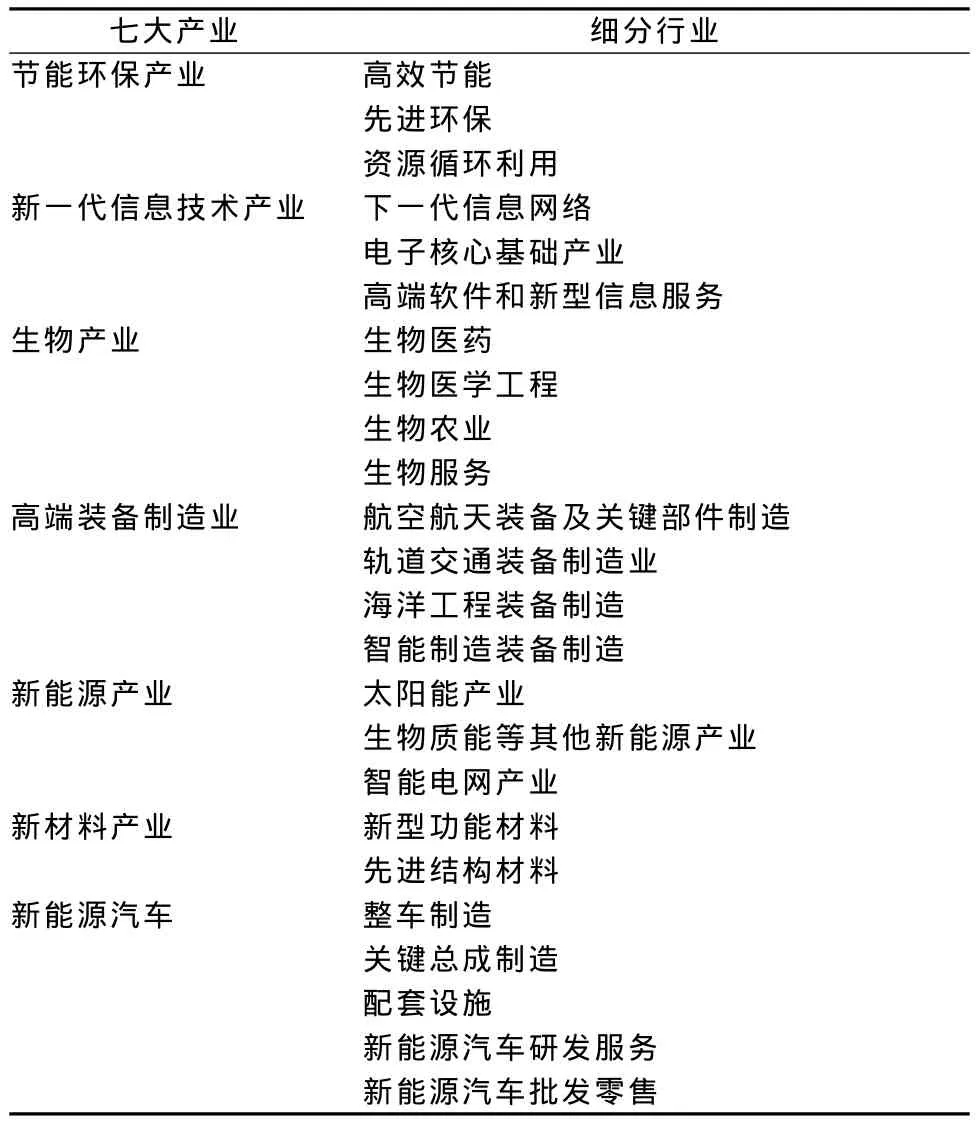

产业细分标准的依据为国务院2010年9月审议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》对战略性新兴产业进行的七大分类,即:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车;陕西省人民政府2011年7月发布的《陕西省战略性新兴产业发展“十二五”规划》对七大产业以及细分行业的划分;曾昭宁在《西安市战略性新兴产业发展研究研究报告》中指出的西安市战略性新兴产业小行业的划分。在此基础上,结合西安高新区战略性新兴产业的具体情况,将这七大产业细分为24个细分行业。具体产业细分标准见表3所示。

表3 西安高新区战略性新兴产业分类表

四、实证检验

(一)因子分析

本文采用SPSS18.0进行数据标准化,在此基础上对高新区战略性新兴产业24个细分行业进行创新能力评价。可靠性检验结果:KMO检验的值为0.666,表示适合进行因子分析。在Bartlett球体检验中,学者们将Sig值是否显著作为是否适合因素分析的标准,本文Sig值为0.000小于显著水平0.05,因此拒绝“相关系数矩阵为单位阵”的原假设,表示变量之间存在相关关系,适合做因子分析。

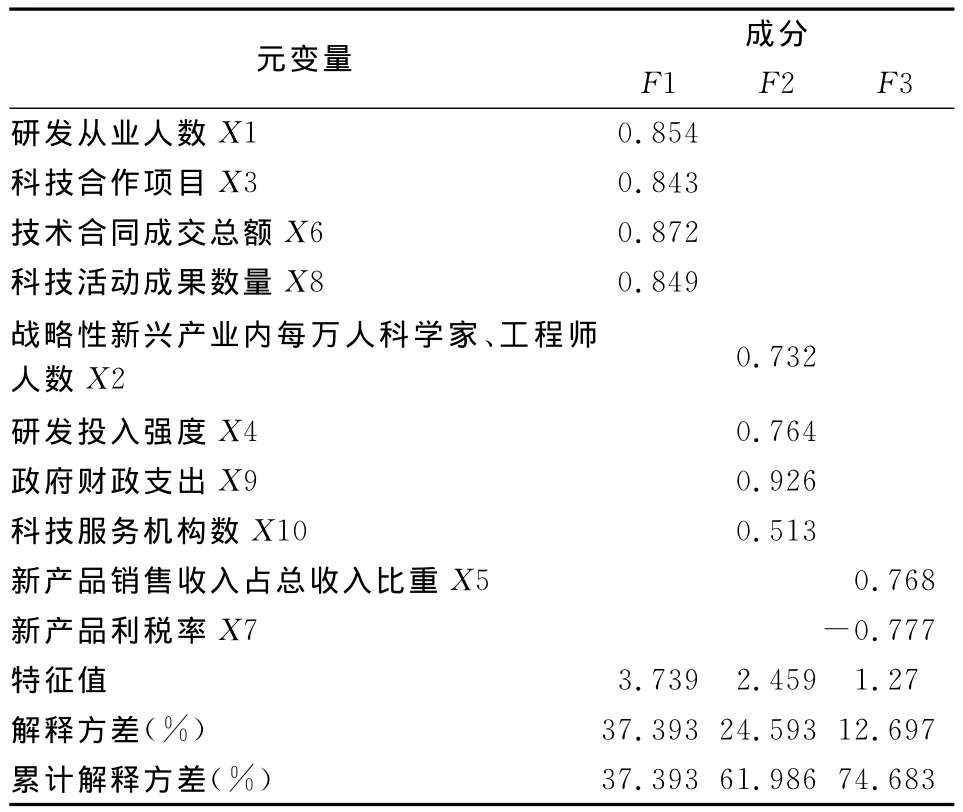

利用主成分分析方法,对因子进行萃取,提取出特征值大于1的因子共三个。三个主因子对模型的总解释力为74.683%,说明提取的公因子能较好的反映原数据的大部分信息。为了使公因子的命名和解释能更清晰,对模型进行Kaiser标准化的正交旋转。从表4可以看出主因子F1在研发从业人数、科技合作项目数、技术合同成交总额和科技活动成果数量方面具有较大载荷,代表的是战略性新兴产业创新转化能力;主因子F2在战略性新兴产业内每万人科学家人数、研发投入强度和政府财政支出和科技服务机构数方面具有较大载荷,代表的是战略性新兴产业创新保障能力;主因子F3在新产品销售收入占总收入比重和新产品利税率方面具有较大载荷,代表的是战略性新兴产业创新实现能力。

表4 旋转成份矩阵表

经过正交旋转后,各因子解释力更加清晰。同时,根据表4可以得出总得分的函数表达式。即:F=0.501F1+0.329F2+0.17F3。根据此公式,可计算出综合得分。

1.细分行业评价结果。(1)新型功能材料创新能力领先。该行业得分最高为1.36,这取决于它的高研发投入强度和高新区新建新材料产业园的带动作用。2011年陕西省研发投入强度为1.987%,全国研发投入强度为1.84%,而新型功能材料的研发投入强度为5.14%,远高于陕西省和国家水平。但相较于国外对新兴产业15%的研发投入强度,高新区研发投入强度还不够。关键总成制造行业的研发投入强度虽高达7.88%,但创新能力却处于中等水平,说明该行业的投入与产出不成正比,创新效果不理想,也说明了在对战略性新兴产业的扶持中不能只进行研发的投入,还要考虑产业的转化和科技成果产出能力。(2)海洋工程装备制造行业创新能力不足。主要原因是新产品利税率过高。陕西省高新技术企业的产品利税率标准为20%,高的利税率代表企业高经济效益和对国家做的高贡献,但过高的利税率却会对企业的发展形成障碍。海洋工程装备制造行业的新产品利税率为78.83%。该行业营业外收入过高,是主营业务收入的8.89倍,说明了该行业持续经营存在问题。此外,该行业营业外收入主要是来源于技术转让,反映了该行业具有研发实力,但是却并未应用于生产中,大规模的技术转让将会导致其创新能力不断下降。

表5 综合得分排名表

2.三大因子实证结果含义。(1)主因子F1代表创新转化能力。创新转化能力即是产业创新的效益,指的是战略性新兴产业新技术、新工艺的产出量及转化为现实生产力的能力。这是连接研究开发与市场需求的桥梁。可以反映知识、技术向现实生产力转化的程度。科技创新成果经过开发、调试、规模化生产出最终产品,并成功进入和占领市场,形成现实生产力,是科技创新的根本目的所在,是衡量战略性新兴产业科技创新能力的重点。(2)主因子F2代表创新保障能力。创新保障能力不仅代表战略性新兴产业创新能力的实际水平,也反映出战略性新兴产业未来创新能力的变化趋势,成为最根本的影响因素。因此创新保障能力与产业创新能力之间存在明显的正相关关系。创新保障主要分为人员保障和资金保障,其中资金保障所占份额更大。在人员保障方面,西安高新区战略性新兴产业行业研发人员比重为23.3%,远高于陕西省规上企业的水平。在资金保障方面,2011年陕西省政府对科技投人不论是总量还是占地区GDP的比重都很靠前,排名全国第2位,其中有很大一部分是对战略性新兴产业的支持。高新区设立了每年7亿元战略性新兴产业的专项资金和重大项目资助都成为产业发展的助推力。2012年高新区支持战略性新兴产业项目共65个,单个项目最高支持300万元。(3)主因子F3代表创新实现能力。F3主要由新产品销售收入占总收入比重和新产品利税率组成,前者与F3成正相关关系,后者与F3成负相关关系。新产品销售收入占全部产品销售收入的比重可以衡量产品创新对整个销售收入的贡献,也可反映新产品创新周期、更新换代频率和市场竞争能力等指标的优劣。与陕西省规模以上工业企业新产品销售收人占销售收人比重8.02%相比,战略性新兴产业发展和创新能力就具有很大的优势。2011陕西省企业制造和生产能力排名列全国第15位,新产品销售收人综合指标处于全国下游水平,企业的产品创新能力较弱,与研发投入不成正比。因此要加大对战略性新兴产业新产品的开发和创新,提升产品整体性能,带动陕西省整体企业的发展。新产品利税率=(新产品利润+新产品缴税金额)/新产品销售额,高新技术企业认定的利税率标准为20%。而七大产业利税率均高于20%,尤以新一代信息技术产业最高。销售收入增加不仅带来利润的增加,同时带来了税收的增加,因此政府应扩大税收覆盖面,对战略性新兴产业提供全面的税收保护政策以支持其发展。

3.综合得分经济意义。综合得分F=0.501F1+0.329F2+0.17F3的经济意义是F1、F2与F3的权重比为0.501∶0.329∶0.17。由此可知,创新转化能力比创新保障和创新实现能力更能带来西安高新区战略性新兴产业整体创新能力的大幅提升。创新转化能力可以作为产业是否具有创新能力的重点衡量指标之一。因此在今后不仅要注重研发,更要注重科技成果的转化,促进产业科技成果的市场化。在综合得分中排名前三的行业有两个行业是属于新一代信息技术产业。该产业是高新区战略性新兴产业中规模最大产业板块,2012年总收入达到361.95亿元,占战略性新兴产业规模的33.6%。因此综合得分创新能力很强。2011年战略性新兴产业总产值占西安高新区产值的28%,七大产业创新能力的提升对高新区整体经济的发展具有很强的拉动作用。

(二)聚类分析

本文选取系统聚类作为研究方法。在因子分析结果的基础上,运用聚类分析找出这24个行业之间的联系,对24个行业进行分类统计。

通过聚类分析结果可以看出战略性新兴产业所对应的24个细分行业被聚类成了三大产业梯度。第一梯度共4个行业,为领先产业;第二梯度有2个行业,为优势产业;第三梯度有16个行业,为潜力产业。具体分类结果见表6。

表6 聚类分析结果表

1.领先产业创新综合实力强劲,在创新能力各构成要素上表现突出但也存在一定差异,特别是创新转化能力和创新实现能力差异显著。这类产业的绝对优势体现在创新转化能力上。属于该产业的行业分别是电子核心基础、高端软件和新型信息服务、新型功能材料和新能源汽车研发服务行业,是在综合评价中排名位于前四的行业,其中属于新一代信息技术产业的有两个行业。新一代信息技术产业是高新区最大的产业集群,拥有三星电子、中兴通讯、华为、美光等企业900余家,2012年总收入占七大产业的33.6%。这四个行业综合具有明显的发展优势和发展潜力,必须作为全市的龙头行业大力发展。对于领先产业,应大力发展其创新能力,进一步发挥其带动性和导向性,提升战略性新兴产业影响力,以期形成创新型产业集群。

2.优势产业创新综合实力较强,处于中上游水平,在创新能力各构成要素上表现不尽相同。该类产业包括资源循环利用和智能电网行业,二者创新能力评价得分相同,但构成要素优势不同。资源循环利用行业的优势主要体现在创新转化能力上,该行业2011年科技合作项目数达到1 066项,技术合同成交总额约9亿元,位于行业前列。表明该行业科技成果转化力强,市场化程度高。智能电网行业在创新转化能力上动力不足,但在创新保障和实现能力上优势明显,研发投入强度为5%,新产品销售收入占总收入比重为46.01%,二者分别在24个行业中位居第三和第四。优势产业已经具有相当规模,但在创新能力各要素协调上还存在问题,应重点突破,使之尽快成为领先产业,打造战略性新兴产业增长极,形成对潜力产业联合辐射能力。

3.潜力产业创新综合实力稍显不足,创新能力综合得分和各构成要素大多低于产业整体水平。该产业包括16个行业,且都位于中下游水平,大部分行业属于七大产业中的节能环保、高端装备制造和生物产业。高新区先后被列为国家级医药出口基地、国家火炬计划生物医药产业基地和国家生物产业基地,拥有陕药、金花、力邦等为代表的企业200余家,其中GMP认证企业43家,生物产业2012年总收入达到307.88亿元,占战略性新兴产业规模的28.6%,今后有很大的上升空间。此外,节能环保、高端装备制造产业目前处于发展的初期阶段但其市场前景广阔,因此政府应加大资金倾斜力度,推动科技成果转化,对新产品提供更多保护措施。对于潜力产业,应将自身比较优势和后发优势“双重优势”进行战略组合,加大与领先产业和优势产业合作,从而实现产业升级,提高创新综合实力。

五、结论及政策建议

上述研究表明,战略性新兴产业创新能力的主要体现为创新转化能力、创新保障能力和创新实现能力,其中创新转化能力影响因子最大,对产业整体创新能力的作用最强。因此在发展战略性新兴产业的过程中,应首先考虑产品转化能力,同时提供人员和资金保障,缩短新产品研发周期。在此基础上进一步把高新区战略性新兴产业划分为领先产业、优势产业和潜力产业。三类产业创新综合实力虽有差异但总体差距不大,应按照潜力产业→优势产业→领先产业的路径进行转化,从而提升西安高新区战略性新兴产业总体创新能力,带动西安乃至陕西经济增长。

本文以24个行业反映出的产业创新能力评价结果为依据,从3个主因子角度提出相应的战略对策,以期提升高新区战略性新兴产业创新能力。

1.以市场为导向,注重科技成果转化,提高产业创新转化能力。西安高新区应继续秉承“专业化聚集、园区化承载、集群化推进”理念,进一步发挥重大科技计划杠杆作用,加速大规模产业化。提升西安高新区经济体系的分工协作程度,增强战略性新兴产业内贸易与分工在该高新区经济体系中的收益。为此从三方面入手:第一,发挥市场化科技创新服务机构的中介作用,为科技成果市场供需双方搭建一个公共平台。发挥新一代信息技术产业龙头带动作用,促进上下游配套企业的进入,形成产业集聚,为高新区聚集高端资源提供产业平台。第二,强化技术孵化、信息咨询、人员培训、资金融通和法律保障等中介机构的建设,为科技成果转化提供服务机构集聚平台。第三,鼓励专利、论文、注册商标、集成电路图等科技成果应用于市场,增加战略性新兴产业科技成果的经济效益。

2.以政策为导向,注重人员与资金双层面的保障,提高产业创新保障能力。在人员保障方面,一要重视本土化人才培养,充分利用西安高校资源丰富优势,培养战略性新兴产业方面专业储备人才,加强与高校合作;二要以院士专家工作站、博士工作站为依托,创造条件吸引、集聚全国、全球高端人才,提升新兴产业持续竞争力。在资金保障方面,充分发挥政府作用,提供财政专项资金。在财政预算中增加用于战略性新兴产业基础投入的专项资金,支持研发基础好、在技术上具备重要性和前瞻性的研发创新平台。在重大项目资金扶持上,完善奖励条例,支持自主创新与新兴产业重大技术改造项目,为战略性新兴产业提升整体创新能力提供坚实基础。

3.以产品为导向,缩短研发周期,减轻税负,提高产业创新实现能力。首先,在七大产业的发展中,运用并行工程、流程管理等先进制造思想和方法,减缓“资源拥塞”,缩短新产品研发和设计周期,加快新产品更新换代速度。鼓励企业建立自主研发平台,增强自主创新能力。其次,发挥税收的杠杆效应。落实现有税收优惠政策,减少新兴产业的税务负担。在所得税方面,对经过认定的战略性新兴企业按照优惠税率征收企业所得税。在营业税方面,对战略性新兴企业因技术转让、技术开发业务和相关的技术咨询、技术服务业务而取得的收入免征营业税。在房产税方面,对符合规定的生物、新能源等战略性新兴产业的房产税纳税人进行减免。

[1] 林学军.战略性新兴产业的发展与形成模式研究[J].中国软科学,2012(2).

[2] Low M,Abrahamson E.Movements,Bandwagons and Clones:Industry Evolution and the Entrepreneurial Process[J].Journal of Business Venturing,1997(12).

[3] Van de Ven A,Garud R A.Framework for Understanding the Emergence of New Industries[J].Research on Technologi-cal Innovation Management and Policy,1989(4).

[4] 吴友军.产业技术创新能力评价指标体系研究[J].商业研究,2004(11).

[5] 胡海波.产业自主创新能力评价指标体系构建及实证检验[J].财经问题研究,2010(9).

[6] 段婕,刘勇.基于因子分析的中国装备制造业技术创新能力评价研究[J].科技进步与对策,2011,28(20).

[7] 周霞,盛丹华,何小文.新兴产业创新能力评价体系研究[J].价值工程,2014(10).

[8] 李金兰,郑淑蓉.基于PCA的高新技术产业技术创新能力评价——以泉州为例[J].科技进步与对策,2010,27(16).

[9] 罗媛,常向阳.基于DEA模型的高技术产业技术创新相对有效性分性——以江苏省为例[J].现代管理科学,2007(5).

[10]胡恩华.企业技术创新能力指标体系的构建及综合评价[J].科研管理,2001,22(4).

[11]胡树华,解佳龙,王松,等.基于多级模糊综合评价法的国家高新区竞争力研究[J].软科学,2012,25(5).

[12]李美娟,陈国宏,陈国龙.基于灰色关联度的产业技术创新能力评价研究[J].山西财经大学学报,2008,30(6).

[13]范柏乃,单世涛.城市技术创新能力评价指标筛选方法研究[J].科学学研究,2002,20(6).

[14]张军涛,陈蕾.基于因子分析和聚类分析的中国区域自主创新能力评价——创新系统视角[J].工业技术经济,2011(4).