上海市参加1976年唐山大地震救援工作述略

2013-12-25谢忠强

谢忠强

(上海大学 历史系,上海 200444)

0 引言

1976年唐山大地震发生后,上海市积极参加了灾后的救援工作。几十年来,学界对于这段历史的研究和反映屡见不鲜。然而从学科角度而言,目前为止学界对于上海市参加唐山大地震救援的反映多为文学或影视作品,而从历史学角度对其梳理之专论则尚付阙如。有鉴于此,笔者不揣浅陋,拟依据上海市档案馆馆藏相关档案,对上海市参加1976年唐山大地震救援的相关史实进行大致的梳理,以期可以深化人们对这一问题的认识。

1 现场医疗救护

大地震发生后,伤病员的抢救工作是抗震救灾的首要任务。作为医疗条件最为先进的城市之一,对唐山大地震灾区派出医务人员对伤病员进行医疗救护,是上海参加1976年唐山大地震救援工作的首要任务。

上海市首批抗震救灾医疗队在唐山大地震发生后的当天即紧急组建。上海市首批抗震救灾医疗队880人,于1976年7月29日上午出发,30日上午九时半到达天津杨村车站,下午一时开始分批上飞机,晚上十点半陆续到达唐山机场。全体上海医疗队的同志们带着上海市委和上海一千万人民的委托,决心把党中央对灾区人民的亲切关怀,送到广大灾区人民的心坎里。他们发扬“一不怕苦,二不怕死”和连续作战的工作精神,积极投入到救治伤病员的工作当中去。上海邮电医院医疗队在30日下午三时半到达机场后就立即收治伤员。待上海医疗队全部到达后,根据河北省抗震救灾指挥部的统一安排,上海南市区的两个医疗队,三十一人立即进入陡河水库发电站。凌晨三点多第二医学院的七个队共一百十二人进入丰润县;市四、市六、市传染病医院、妇婴保健院、徐汇区、建工、上电、铁路中心医院共十个队的一百五十一人及纺织一、二、三医院,黄埔、卢湾、虹口、闸北区、华东医院、第二结核病院、公用事业职工医院共十一个队的一百六十七人,也于31日上午分别进入唐山市的路南区三个街道和路北区抢救、收治伤员;第一医学院的五个队、长宁区的两个队共一百一十一人,分别进入丰南县城和丰南县的老铺地区;杨浦、普陀区、第一结核病院和市一、新华、胸科、肿瘤、邮电医院共六个队的九十三人,分别负责机场附近的灯光球场和八大处的伤员抢救治疗以及飞机转运工作。8月2日,因听说迁西县有唐山市区和陡河水库转去的一千四百多名伤员,其中重伤员四百多,医务力量严重不足,上海市医疗队立即调“中山”、“肿瘤”两个医疗队前去支援[1]。

医疗队进入指定救护点后,亲眼看到灾区人民在党和国家的关怀下,在中国人民解放军的大力支援下,发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,团结一致,充满信心与自然灾害斗争的动人场面,无不深受教育。他们纷纷表示一定要以实际行动向解放军学习,向灾区人民学习,和灾区人民共甘苦,同战斗,克服困难,战胜地震灾害。他们向广大灾区人民和伤员大力宣传了党中央和毛泽东主席对灾区人民的慰问电。很多队员一进现场背包来不及放下,就立即紧张的抢救治疗伤员,并涌现出了多位典型代表。如市二医院外科医生陈凤珍,五十多岁了,连续三天日以继夜地进行手术,抢救了许多伤病员。第一妇婴保健院护士陈玮英,在烈日高温下连续抢救病人,自己中暑发烧,仍带病坚持巡回医疗。市传染病药剂员沈慧珠,白血球很低,刚病休上班不久,这次坚决报名参加抗震救灾,并坚持在唐山市内条件最艰苦的路南区为伤员服务。该区由于破坏严重交通阻塞,粮、水供应困难,一院护士张守玲同志心脏病发作,发烧,心跳一百二十次,仍在坚持工作。许多医疗队员还将自己的水全部让给伤员喝,自己忍着饥饿,继续工作,从不叫苦。不少队员由于缺水,已经三至四天没有大便,还是坚决把市委慰劳医疗队的苹果全部让给伤员。各医疗队大多数同志都不吃或少吃市委送来的苹果,转送给重伤员。南市区医疗队收到北京运来的两只西瓜,领队的南市区卫生组负责人孙茂庭同志召开队员会议讨论“两只西瓜怎么处理”时,队员们一直要求将西瓜让给伤员[2]。除了将亲人般的温暖和及时的救治在第一时间带给伤病员外,上海医疗队还想方设法克服困难,以保障医疗救护工作的顺利开展。许多医疗队员特别是在唐山市区和机场的队员,几天来都没有擦身、洗澡,喝的是冷水,吃的是压缩饼干,因来时匆匆,多数人未带被子,晚上没有盖的,不少人泻肚子,发烧,但没有叫苦,还是带病坚持工作。党、团员和领导干部在这场战斗中起了先锋模范作用。在抢救中,由于伤员多,药品、医疗器械少,许多医疗队员打破分工界限,千方百计就地取材,因陋就简,进行抢救。如建工局职工医院伤骨科医生余志祥就因地制宜,组织灾区小朋友到市郊采集血见愁、蒲公英等止血消炎的中草药,积极为病人治疗。有位腰部外伤,肾出血伤势较重的病人,在连续服用两天草药后就收到了明显的效果。一医医疗队换药镊子不够就自制竹夹代替,没有夹板就借工具利用旧木料自己做。二医医疗队利用树木和木柱等对骨折病人作牵引、固定,也收到了很好的效果。新华医院、普陀区中心医院和第一妇婴保健院的医疗队在极其困难的条件下,为两位受伤的产妇顺利地接了生,并把自己的住棚腾出来让产妇休息,产妇们都非常感动,一位唐山电子厂的苏姓工人产妇把她的孩子取名为“抗震”,以示感谢。另外,许多医疗队还宣传并发动灾区群众积极改善环境卫生,喷洒消毒药水,开展预防工作[3]。

2 援建抗震医院

虽然上海医疗队和全国其他支援唐山地震灾区的医疗队一起,舍生忘死,克服艰难,为抢救伤病员的工作做出了巨大贡献,然而由于伤病员的后续治疗和恢复还需要更多的医疗投入,所以河北省抗震救灾指挥部通过省指挥部医疗药品组向上海转达意见,要求上海在伤员较为集中而又急缺医疗条件的丰润、遵化、迁西及玉田四个县建立抗震医院[4]。

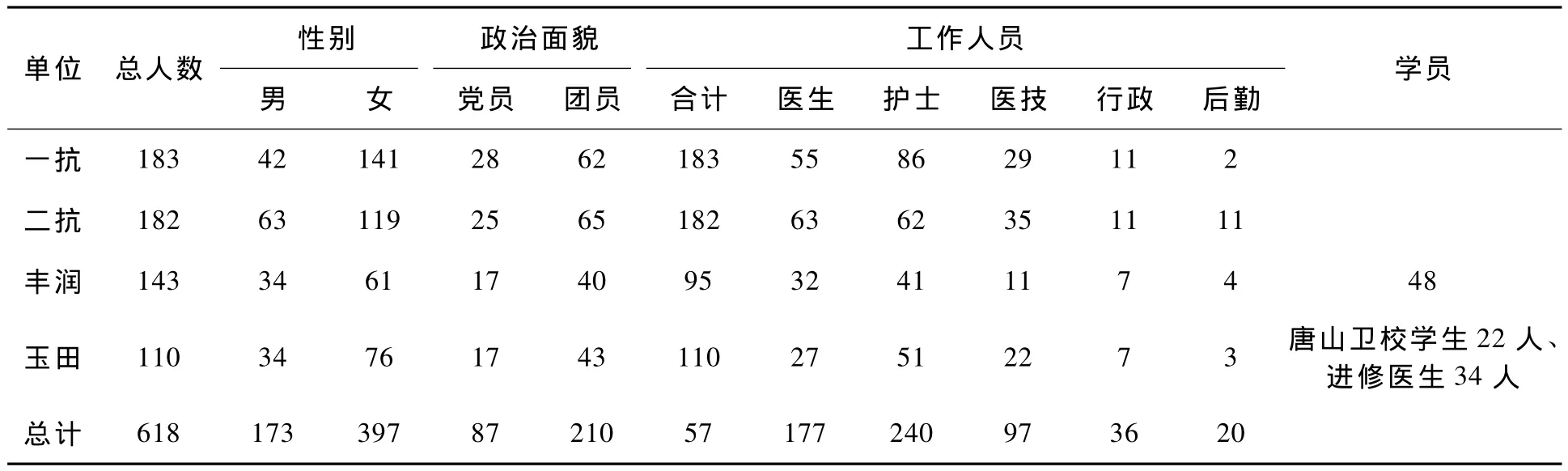

接到河北方面的上述要求后,上海市即紧急派出后续的医疗支援队,在“河北省抗震救灾指挥部的统一指挥下筹建和主办了唐山市第一、第二抗震医院和玉田、丰润县抗震医院”[5]。四所抗震医院从1976年组建,到1978年主体撤回上海,历时共两年多[6]。关于四所抗震医院的组建情形及救治成绩详情,可见下列表格:

通过表1我们可以发现,上海市在抽调医疗力量支援唐山组建抗震医院过程中并不是采取某医院整体搬迁的做法,而是从各个区的医疗机构抽调部分工作人员。这样做既是确保援建唐山抗震医院后不致影响上海各区各医疗机构的正常运转,同时也可以确保筛选各方面最适合前往震区工作的医务人员。另外,从人员派遣的批次配置来看,第二批派遣前往唐山震区的医务人员总数为764人,第三批为620人,第二批要比第三批多了144人。这一点也可以从侧面反映出上海市在援建唐山抗震医院过程中,在两地初步计划人数(第二批)不能满足实际工作需要的情况下,上海医疗界对于抗震医院的后续支援力度,上海在本市医疗资源不很充足的情况下依然向震区派出了后续的医务人员(第三批)。

如上表所示,上海市援建震区四所抗震医院的工作人员在整体构成上,性别以女性为主体,女性工作人员为397人,约占工作人员总人数的64%;政治面貌以党、团员占很大比重,党、团员总数为297人,约占工作人员总数的48%;工作分工中,除了绝大部分为一线医务工作者外,还配备了一定数量的行政人员和后勤工作人员,这就为确保抗震医院的正常运转提供了必要的条件,同时也在一定程度上减轻了震区人民的负担,提高了救护效能;而护士人数与医生人数比例的配置情况方面,护士240人、医生177人,护士明显较多的配置情况,也符合了震后被救人员更需后续护理的实际需要,这也从侧面体现了上海援建抗震医院筹划之初工作安排的细致程度。

表1 上海市支援唐山大地震灾区医院情况一览Table 1 The Hospitals of the Tangshan Earthquake Supported by Shanghai

续表1

表2 抗震医院(医疗队)人员分类统计表Table 2 Statistics of Personnel Classification in Earthquake Relief Hospitals

表3 上海赴唐山地区医疗队业务统计表(1976年7月30日——1978年2月20日)Table 3 Statistics of Shanghai Medical Team`s Business(July 30,1976— February 20,1978)

表3告诉我们,在不到两年的时间里面,上海市派往唐山震区的医疗工作者们在自己的工作岗位上做出了非常突出的工作业绩,仅接待门诊人次就将近68万人次,住院人次也有2万多次,抢救危重病人1500多例,各类手术将近23000例。另外,除了接收地震伤员外,还承担起了更加广泛的社会救助职能,如为地震灾区当地培训医务人员、赤脚医生,派出小分队下乡服务,为当地群众提供防疫注射等服务。

3 帮助重建和安置灾区人员

除了派出医疗队抢救伤员和援建抗震医院外,上海市有关行业和部门还积极参加了帮助唐山相关企业恢复生产和重建的工作。上海市支援唐山重建的工作主要是厂房的修缮和机器设备的修复、重新安装等,故而从行业门类看主要是工业冶金等部门[7]。其中,上海帮助唐山钢铁公司的恢复重建工作即较具代表性。1976年8月3日,上海市通知上海冶金局,负责支援唐山钢铁公司修复630中型轧钢厂的抗震救灾任务。接到相关任务后,上海市冶金局经过局党委研究后,立即派局机动组组长张金生、安装大队党委副书记朱陶法、上钢三厂革委会常委奚林兴、冶金设计院工程科长陈同章四位同志,于8月6日中午到达冶金部,当晚九时抵达唐山。7日由冶金部陈绍昆部长带队到达现场观察。下午四时陈部长在现场召开会议,听取唐钢李书记、曹副主任汇报抗震救灾情况和恢复生产的初步意见。后根据相关部署,上海市承担唐钢的包建任务为第一炼钢厂和中型轧钢厂[8]。

根据包建任务,上海市冶金局由上钢一、二、三、五厂,二机修、机修总厂共抽240名工人和干部,先后两批组成了支唐队伍(其中党员56名团员61名),并成立了临时党支部,从1976年12月中旬到1977年11月中旬,在唐钢公司和第一炼钢厂、中型轧钢厂党委的领导下,与唐山工人、干部一起投入到抗震救灾和恢复生产的战斗中去[9]。

在一年多的援建工作中,上海冶金局的援建工作取得了很大成绩。据不完全统计,一年中,上海冶金局援建人员共完成了化铁炉、转炉、连铸大中修20余次,行车大中修30台,制作60吨电瓶车二台,修理好车床七台,车床的备件备品加工量提高了一倍以上,修复了各种减速箱52只,新装了各种类型减速箱31只,修复了大小电机300余台,大修了80千瓦大电机七台,13.5直流发电机一台。同时还革新了一台电工自动裁带机和一台小型机械拉磨顶压机,改革了200吨机械压力机,自行设计自行制作了一台300吨油泵压力机,改革了模具钻床12套,在一定程度上解决了多年来机械加工中的老大难问题。特别是在油管会战中,铆焊工同志担负了双层管的焊接任务,要求高,技术性强,工作环境比较艰苦,由于这些同志发扬了一不怕苦、二不怕死的勇敢精神,从而及时赶在寒流之前,提前三天完成了会战任务,保证了氧气炉的正常开炉。此外,上海冶金局还为唐山市育红学校(即孤儿院)制作了一台烘烛机,为该校自力更生、勤工俭学创造了一定条件[10]。

在灾后援助重建的一年多时间里,上海冶金局广大支唐职工始终保持一股旺盛的工作干劲,最终他们在为唐山恢复重建做出积极贡献的同时,也获得了社会的广泛认可。通过总结评比,有106名同志被评为先进工作者,占总人数的43.1%,另外很多同志也收到了相关部门的表扬。而在援建工作结束后,上海冶金局与唐山方面协商后决定“凡是上海冶金局所属单位在支唐期间建造的单身宿舍和自办食堂用的锅炉、冰箱等固定资产,按照财务制度办理无价调拨手续”,“备用的日常生活用具,如铁床、办公桌”等均作有价调拨[11]。毫无疑问,在震后重建物资奇缺的情况下,上海冶金局援建队撤离后的物资支援,又为唐山震后重建工作进行了一定的助力。

在组织人力、物力赶赴唐山地震灾区进行救援和帮助恢复生产的同时,上海方面还按照相关部门的统一部署,接需要进一步手术治疗的重伤员到上海进行治疗和恢复。另外,上海方面对唐山到上海的其他人员也制定了相应的安置方案。

为了妥善安置唐山来沪人员并保障他们在沪期间的正常生活需要,以上海市第一商业局为代表的相关部门和单位,指定了周密的接待计划。对于有组织地转移到上海进行治疗的伤员,除由相关医院进行及时治疗外,其生活用品“统一由接收伤员的医院出具证明,由商业部门负责供应”;对于“因公长住或临时来沪工作人员”,其生活用品供应“分别由相关业务单位负责解决”;对于“灾情发生后个别来沪而又没有亲友的人员,其中包括原来家住唐山的或外地赴唐山的”,“建议由民政部门设立接待点,解决食宿问题,有关生活用品由民政部门出具证明,商业部门负责供应”;供应标准为:凡住院治疗的伤员,每人供应牙膏、牙刷各一支,香皂、肥皂各一块,面盆一只,毛巾两条,手帕两块,内衣(包括汗衫或背心、短裤)两套;如能起床活动而又没有外衣的,每人供应一套,鞋子一双、袜子两双,所需水瓶由医院集中供应。凡住在民政部门所设接待点的,草席、面盆、水瓶、被褥、卫生纸等物品,由民政部门统一购置,集中公用,商业部门负责供应;个人生活用品原则上每人供应牙膏、牙刷各一支,香皂、肥皂各一块,毛巾一至两条;如果没有替换内衣的供应汗衫或背心、短裤各一件;如果没有外衣的,供应一套;如果没有鞋、袜的,可以供应一双鞋、一至两双袜子[12]。

在对唐山来沪人员进行妥善安置和接待后,上海方面还相继制定了一系列的保障措施,对唐山到沪人员的后续生活进行更加细致的关怀。如随着时间的转移,当天气逐渐进入秋冬季节后,上海市第一商业局委员会还制定了《关于唐山灾区继续留沪人员秋冬令服装供应问题的请示报告》,对他们的御寒保障问题做出了专门的安排[13]。

除了生活用品外,粮食供应也是上海方面对于接待唐山来沪人员工作中重点安排的事情。鉴于“近日来唐山灾区来沪人员增加,根据市委办公室和市革委会财贸组对市商业局《关于唐山灾区来沪人员在沪期间生活用品和票券问题的处理意见》的指示,按照抗震救灾斗争的需要”,上海市商业局专门对相关人员的粮食供应问题做出妥善计划:对“有组织转移来沪治疗的伤员,统一由医院出具证明,由当地粮食部门负责发放”;“住在旅馆或民政部门接待点的灾区人员,统一由旅馆或接待点出具证明,由当地粮食部门负责发放”;“灾区来沪投靠亲友的人员,一般先由亲友调剂解决,调剂有困难的,由里弄居委会出具证明,向所在地区粮管所领取”;“借粮标准,居民、小孩参照本市定量标准,职工每人每天掌握在一斤二两以下”;“上述借支粮票由发放单位专项统计,上报,由上海市商业局统一核销”[14]。

4 结语

1976年唐山大地震发生后,全国各地均对地震灾区人民进行了相应的支援。与其他省市的救助措施相比,上海市的援助措施主要以医疗援助和后续厂矿重建、修建为主。一方面是因为上海与唐山震区距离较远,不可能像北京、天津、山东等省直辖市那样,向震区派出大量义务搜救人员和接收大量危重伤病员;另一方面,上海市作为中国近代以来医疗、科技、文化、经济发展水平较高的城市之一,其在全国占据区位优势地位的同时,也负有服务全国整体发展的历史使命和责任。这一点在建国以后的历史发展过程中显得尤为突出。

揆诸史实,在整个支援唐山大地震灾区的过程中,从医疗抢救、援建抗震医院到帮助恢复生产和安置灾区人员等一系列举措的实施,不但为唐山地震灾区的恢复与重建做出了重要的贡献,同时也为当今的抗震救灾、灾后重建工作积累了历史经验。

[1] 中共上海市卫生局委员会关于本市赴唐山救灾医疗队下一步工作安排的请示[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-374-1.

[2] 上海市卫生局赴唐山医疗队工作总结[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-374-32.

[3] 上海市卫生局革命委员会关于赴唐山抗震救灾医疗队的汇报[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-374-46.

[4] 上海市卫生局关于赴唐山抗震救灾医疗队的工作汇[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-376.

[5] 上海市卫生局革命委员会关于上海赴唐山抗震救灾医疗队的汇报提纲[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-376-54.

[6] 上海市卫生局革命委员会关于上海在唐山地区办四个临时医院有关问题的请示的批复[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-2-378-40.

[7] 上海市革命委员会工业交通组关于上海市建筑工程局、华东电管局承担唐山、开滦矿机修厂电厂复建工程有关建材等物资由上海市供应的通知[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B109-4-519-137.

[8] 上海市冶金局关于支援唐山钢铁公司修复、第一炼钢厂、中型轧钢厂的情况报告[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B112-2-671.

[9] 上海市冶金工业局革命委员会关于抗震救灾、支援唐山钢铁公司修复第一炼钢厂、中型轧钢厂的情况报告[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B112-2-671-1.

[10] 上海市冶金局关于支援唐山钢铁公司工作的情况汇报[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B112-3-92.

[11] 上海市冶金局关于支援唐山钢铁公司修复、第一炼钢厂、中型轧钢厂的情况报告[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B112-2-671.

[12] 上海市第一商业局革命委员会关于唐山灾区来沪人员在沪期间生活用品和票券问题的处理意见[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-3-763-1.

[13] 上海市第一商业局革命委员会关于唐山灾区继续留沪人员秋冬令服装供应问题的请示报告[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B242-3-763-12.

[14] 上海市粮食局革命委员会关于唐山灾区来沪人民借支粮票问题的请示报告[Z].上海市档案馆馆藏档案,档案号:B248-2-935-58.