福建省城镇-交通系统的景观分隔效应

2013-12-25张天海邱全毅甘永洪

张天海,罗 涛,邱全毅,甘永洪,3,张 婷

(1.中国科学院城市环境研究所,城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021;2.中国科学院研究生院,北京 100049;3.漳州师范学院,漳州 363000)

城市化以及与之相关联的交通基础设施建设是对环境造成巨大影响的重要人类活动之一[1-2]。近年来,中国城市化进程的快速推进使全国城市化率2010年末达49.95%,城市建成区面积由2000年的22427 km2上升到40058 km2[3-4]。几十年来,在“要想富。先修路”思想的引领下,国家及各级地方政府对于交通基础设施建设的投入持续大幅增加。以公路建设为例,全国公路网总里程即将在2010年398万 km基础上,到2015年增至450万km[5]。一个覆盖全国的巨大城镇-交通网络网络已经初步形成并正在日益完善。该网络系统在不同空间尺度上,对我国国土空间产生分隔效应,并在景观尺度上表现为区域景观的深度破碎化[6-7]。

景观分隔和破碎化所引发的诸如栖息地破碎、缩小,生物多样性降低,景观障碍增多、动物迁徙困难,空气、水、固废污染滞留等系列生态破坏效应[8-9],对区域生态安全构成严重威胁[10-11]。国内外学者对此问题进行了广泛的研究并试图提供解决方法[12-15]。兰州大学李太安等在全国尺度上对我国由于城市和道路建设所造成的景观分隔效应进行了首次分析尝试,其研究指出道路分割生态基质严重影响生态系统完整性,道路规划者需要从景观尺度而非运输廊道本身审视生态影响。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

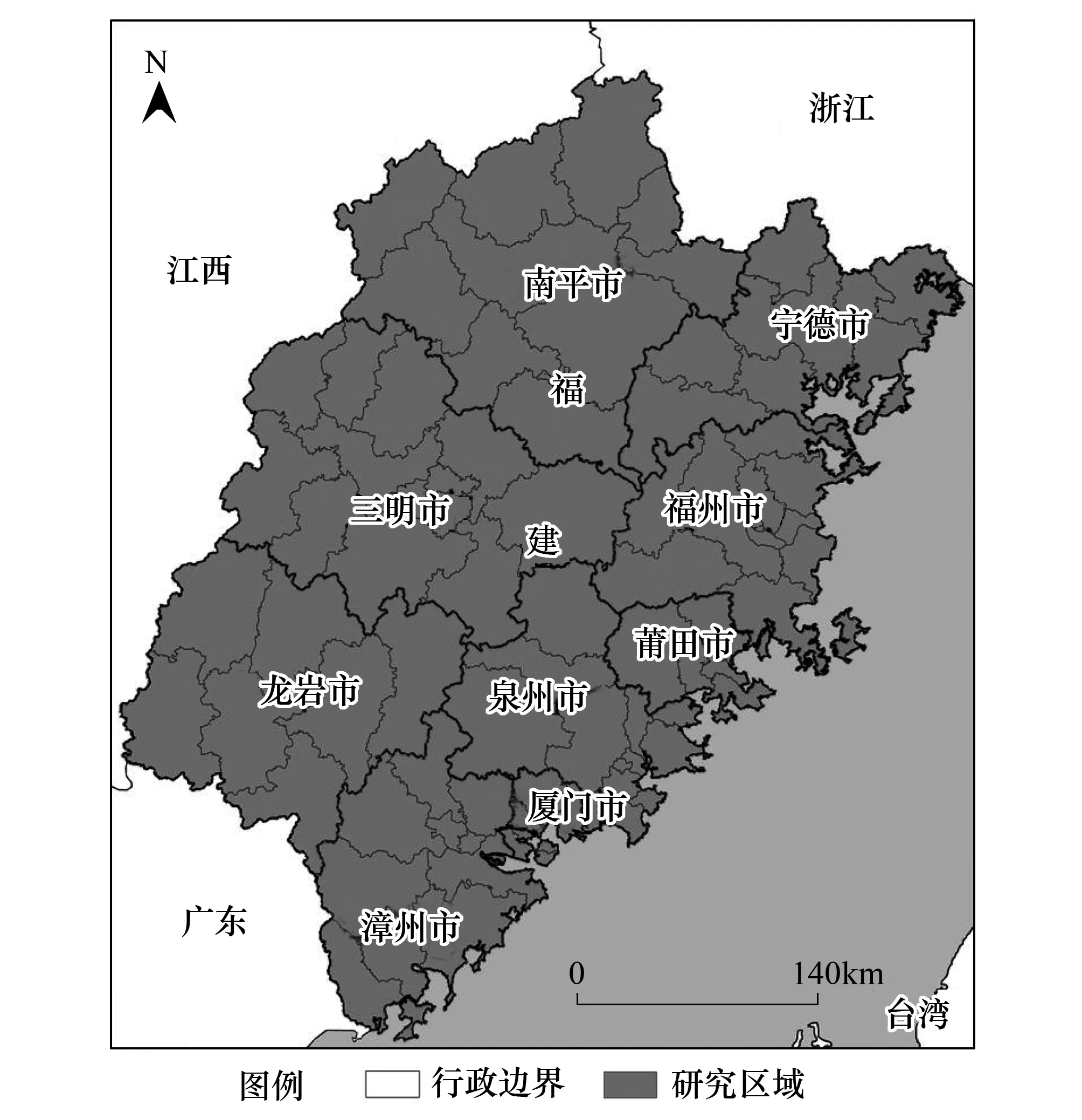

图1 研究区福建省区位

福建省地处中国东南,介于北纬23°32′—28°19′,东经115°51′—120°52′之间,背山面海,与台湾一水相隔(图1)。全省陆地面积12.40万 km2,境内山地、丘陵占全省面积80%以上,森林覆盖率达62%,居全国第一。全省辖9个设区市、26个市辖区、14个县级市、45个县(含与大陆没有道路交通相连的金门县)。在本研究基准年份(2007年),全省城市化率为48.7%,城市建成区面积为917.5 km2[18]。

近年来,福建境内沈海、福银、厦蓉、京台等一批高速路相继建成通车,全省公路形成“一纵两横”的高速路、“两纵两横”的国道、“八纵九横”的省道为骨架的公路网系统。至2007年底,全省公路通车里程达86926 km,公路密度达0.716 km/km2。其中,高速路通车里程达1366 km[18]。

1.2 跨边界有效栅格

(1)

式中,meff(j)为第j个报告单位栅格面积值;Atj为第j个报告单位总面积大小;Aij为第j个报告单位中第i个斑块面积大小。

该指标的数学解释是:以某一报告单位内栅格的平均面积大小来指示该报告单位内两个随机点同时落在同一斑块内的概率[14]。从生态学角度来看,该指标显示动物活动范围的大小和种群丰富度的高低。因为,两个任意点落入同一斑块的概率值大小直接与斑块面积大小相关,斑块面积越大,则概率值也越大,则动物在其栖息地斑块内活动范围更广,个体处在同一区域的概率更大,更有利于繁衍、迁徙等活动,有利于维持和提高种群丰富度。

(2)

1.3 数据来源

本研究将福建省道路交通网络按类别和等级分为:铁路、高速路、国道、省道、县道(含建成区外城市街道)。各类交通设施有效宽度及其选择依据见表1。全省城镇建成区范围根据“福建省情地图集2009年2月版”经过数字化处理得出。

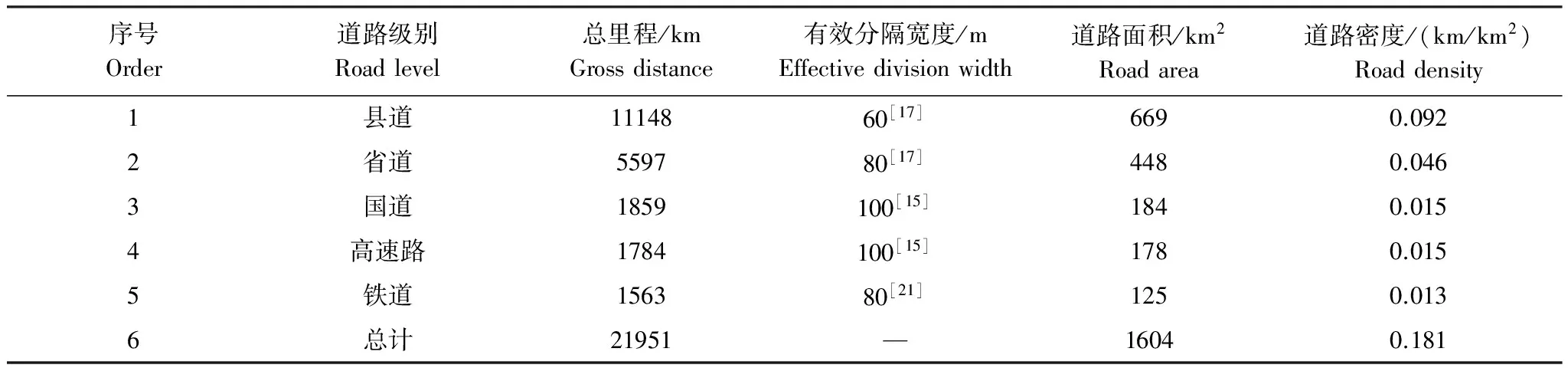

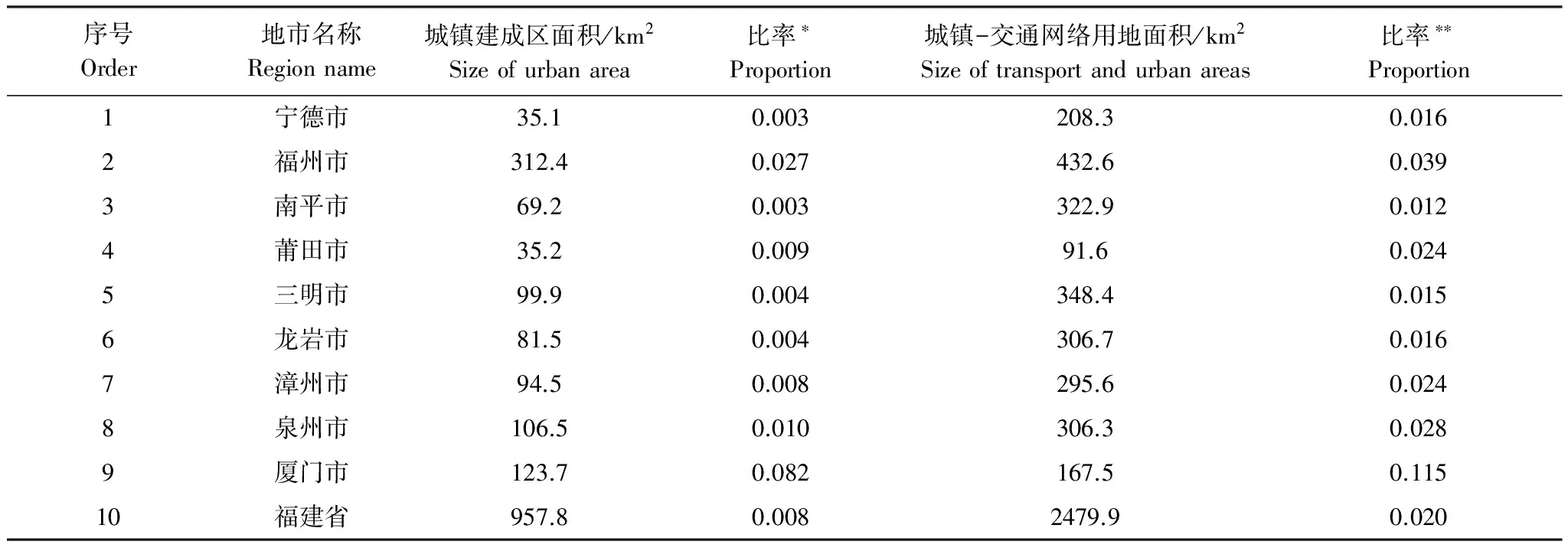

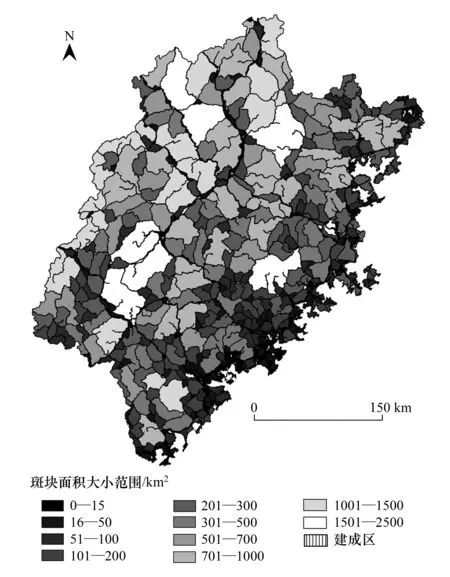

福建省城镇建成区、铁路、高速路、国道、省道及县道网络构成的城镇-交通网络见图2。构建该网络所使用的基础数据来源为:交通和建成区数据由福建省情地图集经ArcGIS 9.3数字化处理得到;TM遥感影像下载自遥感数据查询系统http://ids.ceode.ac.cn/query.html;福建省地市行政区划数据取自中国科学院城市环境研究所地理空间基础数据库。鉴于本研究所使用的交通数据只细化到县道,因此没有县道和不与大陆公路连接的岛屿被舍弃。福建省各地市城镇建成区及交通设施占地情况统计汇总见表2。

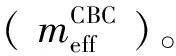

表1 研究区各类交通设施分类统计

图2 福建省城镇-交通网络

2 结果

从图2及表2可见,福建省城镇-交通网络在东南沿海地区密集分布,并以福州市和厦漳泉3市形成双核心格局。向西、向北则逐渐稀疏。南平市城镇-交通网络密度最低(用地面积比0.012)。从道路分布格局看,交通干线(铁道、高速路、国道)经过地带密度较高,形成三横两纵的骨架,省道、县道都沿此骨架向全省空间范围拓展。

2.1 福建省景观分隔现状

由福建省城镇-交通网络分隔景观基质所产生的斑块分级见图3。从区域分布看,厦门、泉州、漳州3市(厦、泉、漳地区)集中了全省最密集的斑块面积小于50 km2的小斑块。景观破碎化严重区域主要位于沿海(海岸线向内约10 km范围内)、城镇周边和交通干线两侧。由图3可见,上述地区聚集了大部分的小面积斑块。福建省景观破碎化严重区域呈三横两纵展开。其中,三横分别由西向东通向福州、泉州、漳州,两纵则由南向北,一条沿海从漳州经过东部各市到宁德,一条平行于海岸贯穿西部三明和北部南平。

表2 各地市城镇-交通网络用地面积统计

*该比率指建成区面积占该行政区国土面积比率;**该比率指该行政区内交通道路缓冲面积加建成区面积占国土面积比率

图3 福建省城镇-交通网络分隔景观基质现状

面积为0—15 km2的斑块数量最多,但所占面积比率最小。面积比率最大的景观斑块面积大小位于301—500 km2之间,占全省面积的近20%。1000 km2以上的斑块面积比率超过20%,表明福建省还存在大面积生态完整性较良好的区域(图3,表3)。

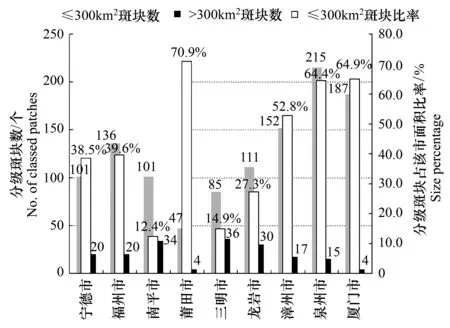

以300 km2为标准划分景观斑块大小,并以地级市为单位,分级统计景观斑块。东部6市和西部3市分别集中了小斑块和大斑块。厦门、泉州和漳州3市小于300 km2的斑块面积占全市面积比率,以及该级斑块数量占全市斑块数比率均高于南平、三明和龙岩3市。其中南平市拥有研究区最大斑块,其值为2361.5 km2(图4)。

2.2 福建省景观破碎化现状

2.2.1 地市尺度上的景观破碎化评价

以地级市为报告单位,福建省景观破碎程度整体格局呈现西轻东重、北轻南重格局。东部沿海6市(宁德市、福州市、莆田市、泉州市、厦门市、漳州市)中除了莆田市,其他5市跨边界有效栅格值均低于600 km2,而西部3市(南平市、三明市、龙岩市)的值均高于600 km2。

西部3市的景观破碎程度由北向南渐次加重。东部6市也有同样趋势。以莆田市为界,北部宁德市和福州市的景观破碎化程度明显轻于南部的泉州市、厦门市和漳州市。景观破碎化最严重区域位于以厦门市为核心的厦门、泉州和漳州3市(其跨边界有效栅格值均在400 km2以下)。最轻微区域位于北部的南平市。其他5市则处于这两极之间(400—800 km2),整体呈现三级梯度分布(图5)。

表3 研究区景观斑块分级统计

*该比率指该类斑块数量占全部斑块数量的比率;**该比率指该类斑块总面积占研究区总面积比率

图4 各市分级斑块数及面积比率

图5 以福建省地级市为报告单位的跨边界有效栅格计算结果

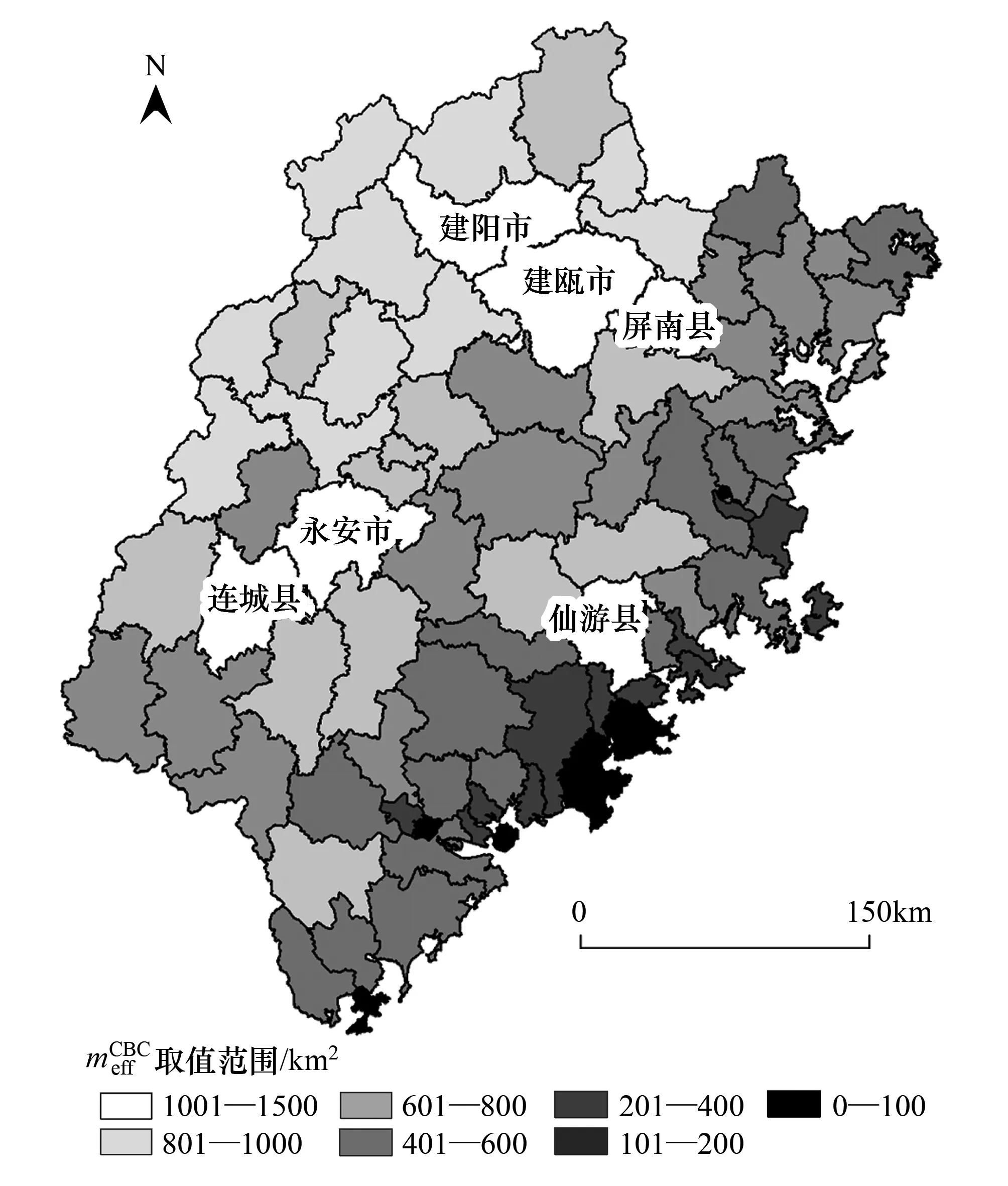

2.2.2 县(市、区)尺度上的景观破碎化评价

图6 以福建省各县(市、区)为报告单位的值计算结果取值范围为1.8 km2到1304.1 km2

以县(市、区)为报告单位,其计算结果进一步证实了福建省景观破碎化西轻东重、北轻南重的整体格局(图6)。将84个县(市、区)的跨边界有效栅格值由小到大排序,排名前42位以内(上半区)的县(市、区),除西部龙岩市武平县外,其余41个县(市、区)都隶属东部6市。排名后42位以内(下半区)的县(市、区), 29个县(市、区)隶属西部3市。

3 讨论

3.1 对比分析

3.1.1 区域差异与影响因素

福建省城镇-交通网络造成的景观破碎化整体上呈现北轻南重、西轻东重的空间格局。以行政区域统计,跨边界有效栅格值由小到大分为第1组团(厦门市、泉州市和漳州市),第2组团(宁德市、福州市和莆田市),第3组团(南平市、三明市和龙岩市)。以地理区位分析,全省景观破碎化程度由沿海向内陆次第减弱。结合交通网络的布局分析,景观破碎化严重区域沿交通干线成带状分布。

福建省地势由西北向东南渐次下降。闽西、闽中两大山带从北至南斜贯福建省。省内闽江、晋江、九龙江下游冲积成四大平原(漳州平原、福州平原、泉州平原、兴化平原)[18]。西部、北部地区较大的地形坡度限制或阻碍了城市扩张和交通建设[14]。沿海地区则与之相反。地理地形空间格局的差异是造成84县(市、区)景观破碎化由内陆向沿海渐次加重的重要原因。

此外,中国沿海地区是经济活动最为活跃的区域。福建省大规模的出口经济活动导致沿海城市化和交通基础设施建设规模、速度远高于内陆[22]。景观破碎化作为人类经济活动的一种生态效应,呈现出由沿海向内陆的扩散趋势。同时,交通干线两侧景观破碎化程度显著严重的现象再次表明了交通基础设施生态效应研究的迫切性[14]。

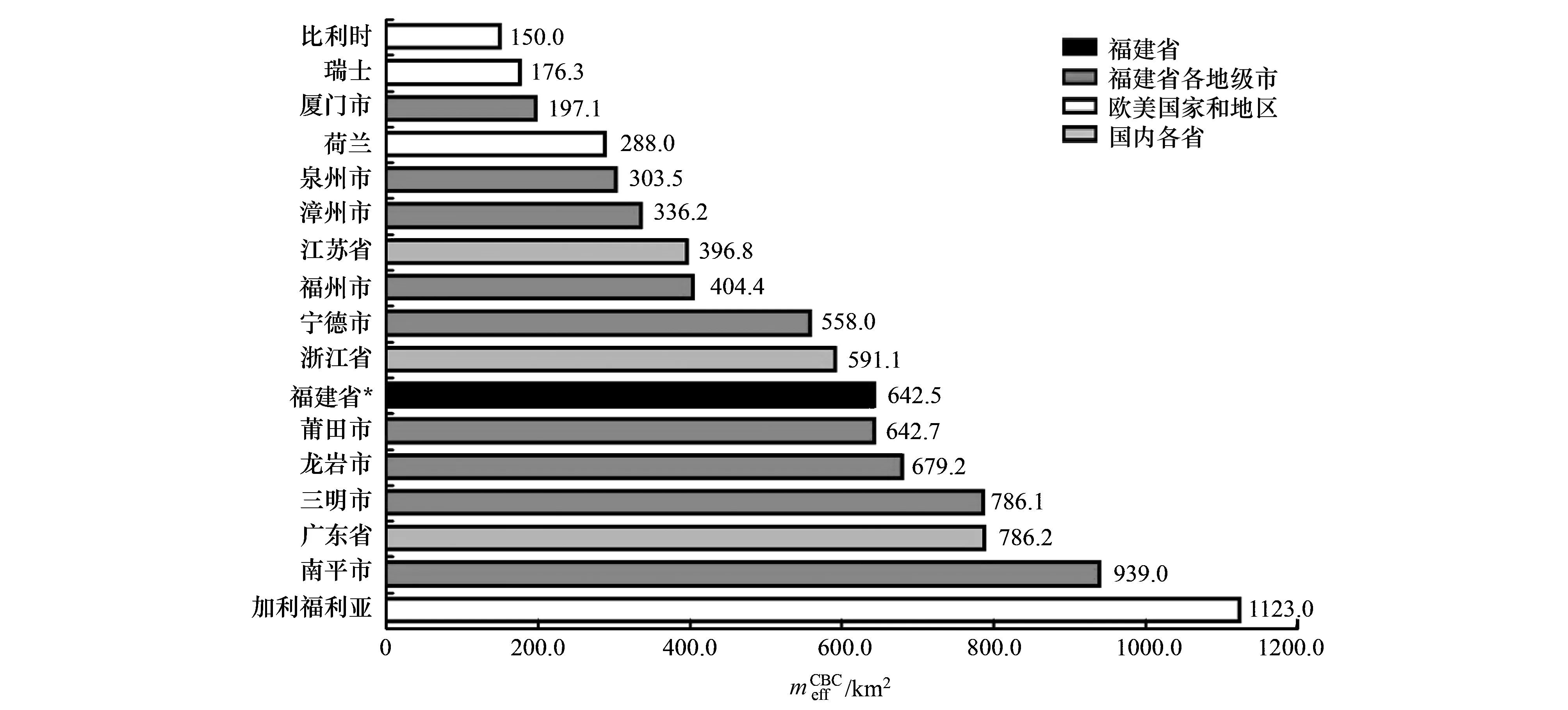

3.1.2 国内外对比分析

国内同样处于沿海地带的江苏省景观破碎化程度高于其他各省市,应与该省处于人类活动强度居全国之首的长三角经济圈有密切关系[24]。

图7 国内外地区跨边界有效栅格值比较图

在未来的经济发展和城市、交通基础设施建设中,厦泉漳3市应当通过采取相应生态工程技术措施,设法避免景观的进一步破碎化,防止生物多样性继续降低并修复遭到破坏的环境生态功能[15]。而南三龙3市由于尚存良好的生态保育机会,应设法维护目前良好的生态完整性,防止先破坏后修复[25]。

3.2 生态影响与生态规划

城市化进程和交通基础设施建设为经济社会发展做出了重大贡献,同时也加剧了对区域生态系统的扰动,导致栖息地破碎、缩小,生物多样性降低、道路交通致死等[9]。其直接表现为景观破碎化程度的加强,最终结果则是对生态系统完整性的破坏[6]。为缓解和预防由城镇-交通网络对于区域生态安全的影响,道路交通设施的生态效应研究和相应的工程技术手段研究亟待加强。

受未来新一轮的城市化发展和交通建设影响,福建省中西部面临景观破碎化加重和生态功能衰减的挑战。生态型的道路规划、城市建设,以及紧密结合城镇、交通发展的景观规划急需得到重视和实施[15,26,27]。一些国外的方法措施值得借鉴,如合并道路、建立生态联通廊道等。这些措施致力于提高景观斑块之间的景观连通性,提升斑块景观生态功能。本研究的结论可为相关领域工作者提供参考信息,便于认识现状、进行分析或划定标准阈值等。

3.3 关于指标

由于数据可获得性等方面的考虑,本研究的空间分辨率限于县(市)尺度。只选择了有硬化路面的高速路、国道、省道等。还有许多引发景观分隔效应的分隔因素没有被纳入考虑,包括乡道、未铺筑路面和水体、山岩等自然因素[12]。此外,由于新农村建设和村村通家家通道路工程的建设,旧道路翻新改造等,尚有大量的交通路面没有被纳入本研究范围。采用更高精度的航片数据固然可以将此类数据纳入并提高精度,但是,此类因素的生态影响方式和程度尚未确定,因此也无法和上述有铺装路面的景观分隔效应进行简单的类比。各类分隔因素本身性质的不同也会导致其生态效应的不同。例如水域、河流既可以作为分割要素,但同时也具有廊道功能,有利于生物分布和迁徙。而未铺筑路面、桥梁、隧道的景观障碍性显然不如高速路。

4 结论与展望

景观破碎化对区域生态系统造成破坏和扰动。如何通过生态修复与保育手段缓解、消除城市化和交通基础设施建设带来的此类影响,是重要的后续工作。与此相关的景观规划、生态规划、道路生态技术等研究、实践急需展开。由于城镇-交通网络的生态效应呈现中尺度区域特征,以往对于城镇节点生态影响的研究需要向区域网络拓展。此外,跨边界有效栅格指标在不同景观尺度上的适用性和转换方法也是下一步研究验证的要点。

[1]Turner B L I I,Clark W C,Kates R W,Richards J F,Mathews J T,Meyer W B.The Earth as Transformed by Human Action:Global and Regional Changes in the Bio-Sphere over the Past 300 years.Cambridge:Cambridge University Press,1990:713-713.

[2]Watts R D,Compton R W,McCammon J H,Rich C L,Wright S M,Owens T,Ouren D S.Roadless space of the conterminous United States.Science,2007,316(5825):736-738.

[3]National Bureau of Statistics of China.China Statistical Yearbook—2011.Beijing:China Statistics Press,2011:4.

[4]Pan J H,Niu F R,Wei H K.Annual Report on Urban Development Of China.Beijing:Social Sciences Academic Press,2009.

[5]Ministry of Transport of the People′s Republic of China (MOT).Transport the 12th Five-Year Plan.MOT:2011.http://www.chinahighway.com/news/2011/530343.php.2012-03-13.

[6]Forman R T T,Sperling D,Bissonette J A,Clevenger A P,Cutshall C D,Dale V H,Fahrig L,France R L,Goldman C R,Heanue K,Jones J,Swanson F,Turrentine T,Winter T C.Road Ecology:Science and Solutions.Washington,DC:Island Press,2003.

[7]Forman R T T.Land Mosaics:The Ecology of Landscapes and Regions.Cambridge:Cambridge University Press,1995:632-632.

[8]Trombulak S C,Frissell C A.Review of ecological effects of roads on terrestrial and aquatic communities.Conservation Biology,2000,14(1):18-30.

[9]Jaeger J A G,Bowman J,Brennan J,Fahrig L,Bert D,Bouchard J,Charbonneau N,Frank K,Gruber B,von Toschanowitz K T.Predicting when animal populations are at risk from roads:an interactive model of road avoidance behavior.Ecological Modelling,2005,185(2/4):329-348.

[10]Collinge S K.Ecological consequences of habitat fragmentation:implications for landscape architecture and planning.Landscape and Urban Planning,1996,36(1):59-77.

[11]Collinge S K.Spatial arrangement of habitat patches and corridors:clues from ecological field experiments.Landscape and Urban Planning,1998,42(2/4):157-168.

[12]Jaeger J A G,Bertiller R,Schwickc C,Müller K,Steinmeier C,Ewald K C,Ghazoul J.Implementing landscape fragmentation as an indicator in the Swiss Monitoring System of Sustainable Development (Monet).Journal of Environmental Management,2008,88(4):737-751.

[13]Jaeger J A G.Landscape division,splitting index,and effective mesh size:new measures of landscape fragmentation.Landscape Ecology,2000,15(2):115-130.

[14]Jaeger J A G,Bertiller R,Schwick C.Degree of Landscape Fragmentation in Switzerland-Quantitative analysis 1885-2002 and implications for traffic planning and regional planning.Condensed version.Swiss Federal Statistical Office:Neuchtel,2007.

[15]Li T A,Shilling F M,Thorne J H,Li F M,Schott H,Boynton R,Berry A.Fragmentation of China′s landscape by roads and urban areas.Landscape Ecology,2010,25(6):839-853.

[16]Guan W B,Xie C H,Ma K M,Niu J Z,Zhao Y T,Wang X L.A vital method for constructing regional ecological security pattern:landscape ecological restoration and rehabilitation.Acta Ecologica Sinica,2003,23(1):64-73.

[17]Girvetz E H,Thorne J H,Berry A M,Jaeger J A G.Integration of landscape fragmentation analysis into regional planning:a statewide multi-scale case study from California,USA.Landscape and Urban Planning,2008,86(3/4):205-218.

[18]Committee of Fujian Maps.Maps of Fujian 2007.Fuzhou:Fujian Map Press,2009.

[19]Jaeger J A G.Landschaftszerschneidung.Eine transdisziplinäre Studie gemäß dem Konzept der Umweltgefährdung.Stuttgart:Ulmer-Verlag,2002.

[20]Moser B,Jaeger J A G,Tappeiner U,Tasser E,Eiselt B.Modification of the effective mesh size for measuring landscape fragmentation to solve the Boundary problem.Landscape Ecology,2007,22(3):447-459.

[21]Ministry of Railway.The manage rule of forestry technology on railway.http://www.doc88.com/p-900965077938.html.1989,93.2012-03-13.

[22]Lin M S.Empirical study on FDI,export trade and sustainable growth of Fujian economy:a simultaneous equations approach.Asia-Pacific Economic Review,2011,(6):145-150.

[23]Shen Y,Li T A.The research about the Fragmentation effect of China′s Roads Ecology.Transportation Construction and Management,2010,5:165-171.

[24]Tian J L,Han F.Comparison of industry Niche within producer services community in Yangtze River delta---based on the theory of industrial ecology.Science and Technology Progress and Policy,2012,29(1):46-53.

[25]Meng G W,Vogt J.Spatial planning as a tool for ecological and environmental protection:the german experience and its significance in China.Progress in Geography,2005,24(6):21-30.

[26]Zong Y G.The corridor effects in urban ecological landscape planning---a case study on Beijing.Acta Ecologica Sinica,1999,19(2):145-150.

[27]Zhu Q,Yu K J,Li D H.The width of ecological corridor in landscape planning.Acta Ecologica Sinica,2005,25(9):2406-2412.

[28]Liu C R,Chen L Z.Analysis of the patch shape with shape indices for the vegetation landscape in Beijing.Acta Ecologica Sinica,2000,20(4):559-567.

参考文献:

[3]国家统计局.中国统计年鉴,2011.北京:中国统计出版社,2011:4-4.

[4]潘家华,牛凤瑞,魏后凯.中国城市发展报告.北京:社会科学文献出版社,2009.

[5]交通运输部.交通运输“十二五”发展规划.交通运输部:2011.http://www.chinahighway.com/news/2011/530343.php.2012-03-13.

[16]关文彬,谢春华,马克明,牛健植,赵玉涛,汪西林.景观生态恢复与重建是区域生态安全格局构建的关键途径.生态学报,2003,23(1):64-73.

[18]《福建省情地图集》编纂委员会.福建省情地图集.福州:福建省地图出版社,2009.

[21]铁道部.铁工务(1989)93号:铁道部铁路林业技术管理规则.铁道部:1989.http://www.doc88.com/p-900965077938.html.2012-03-13.

[22]林美顺.FDI、出口贸易与经济可持续增长研究——基于联立方程模型对福建经济的实证分析.亚太经济,2011,(6):145-150.

[23]沈毅,李太安.对中国道路生态破碎效应的初步研究.交通建设和管理,2010,5:165-171.

[24]田家林,韩锋.长三角地区生产性服务业群内生态位比较——基于产业生态视角.科技进步与对策,2012,29(1):46-53.

[25]孟广文,尤阿辛.福格特.作为生态和环境保护手段的空间规划:联邦德国的经验及对中国的启示.地理科学进展,2005,24(6):21-30.

[26]宗跃光.城市景观生态规划中的廊道效应研究——以北京市区为例.生态学报,1999,19(2):145-150.

[27]朱强,俞孔坚,李迪华.景观规划中的生态廊道宽度.生态学报,2005,25(9):2406-2412.

[28]刘灿然,陈灵芝.北京地区植被景观中斑块形状的指数分析.生态学报,2000,20(4):559-567.