底水油藏水平井底水锥进理论研究

2013-12-23王小玮祁丽莎幸明刚

王小玮,祁丽莎,幸明刚,陈 沥,刘 波

(长江大学,湖北武汉430100)

在底水油藏开采过程中底水有两种基本的驱动方式:托进与锥进。托进是指底水驱动时,水驱前沿(油水界面)在油层中缓慢、均匀、大面积向上移动;而锥进则是底水沿着局部高渗带流向油井。托进主要发生在油层内或油层与底水之间有遮挡条件的夹层的底水油层或距离油井较远的区域。托进驱动有利于水均匀驱油,驱油效率较高,无水生产期较长,最终采出程度较高。而锥进主要发生在井底附近,锥进使油井很快见水,无水生产期缩短,且降低油藏最终采收率[1-4]。

1 底水锥进机理

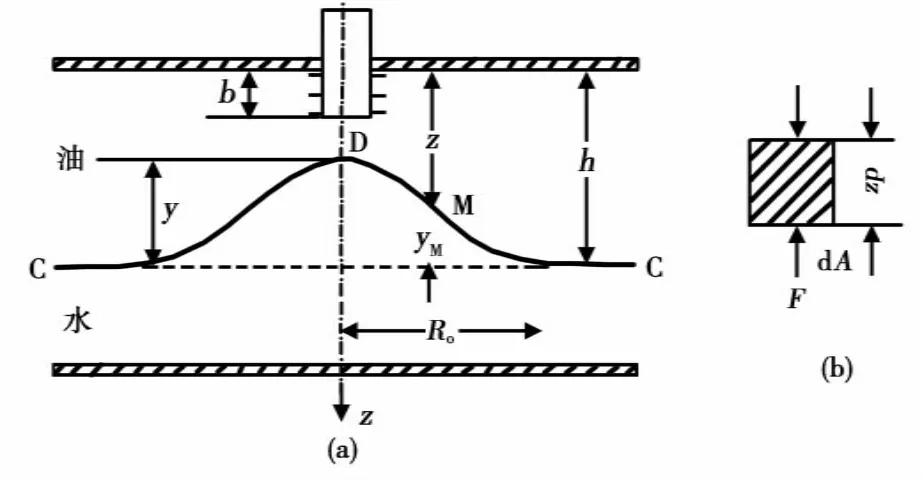

当射开底水油层时,随着油井以一定产量生产,在井底形成压力降落的压降漏斗。开采前近似水平的油水界面在油水势梯度的作用下发生变形,在井底形成锥体形状。而在水平井开采中,底水更多的是以脊形上升的,在垂直于水平段方向的横截面形状类似于直井中形成的“锥面”,称之为“水脊”[1]。底水锥进或脊进主要是由于油井生产时产生的压力降所致。即在开采过程中,油层下部形成了近似垂直向上的压力梯度,使得水带向上运动。在开采过程中,井底流动压力Pwf逐渐降低,而要保持平衡,就不可避免地造成水柱高度y 升高(见图1a),这就是底水油藏水平井水脊形成机理。当以一定的产量稳定生产时,形成的水锥可能稳定在某一高度。当油井产量增加时,水锥高度增加,直到底水进入油井,油井开始见水。

底水油藏的底水锥进是一个十分复杂的过程。在研究其锥进机理时,首先假定地层是均质的,底水和油层是直接接触的。对于一口底水油藏油井,当以一定的产量生产时,假定形成(如图1a)所示的底水,油水界面就会由开采前的近似水平的CC 界面变形并上升到CDC 位置,若油井产量在一定范围内,则油水界面可能稳定在CDC 位置不动,由于分界面以下的水不流动,所以压力按水静力学分布[5]。

图1 底水油藏底水锥进示意图

在分界面上任选一点M,则M 点的压力PM为:

式中:PC——距井Ro处分界面压力,MPa;ρw——水的密度,g/cm3;yM——M 点高出原始分界面CC的高度,m。

未生产前,M 点处于含油区,此时压力也按静水压力分布,其压力以P′M表示:

式中:ρo——油的密度,g/cm3。

(2)式减(1)式,则得到油井生产前后M 点产生的压差ΔPM:

在此压差作用下,水质点从CC 上升到M 点。同理可求得井底以下锥顶D 点的压差ΔPD:

当油井产量增大时,井底压差也增大,从(3)和(4)可以看出,锥顶的高度y 也增大。当y 增大到射孔底部位置时,水就侵入油井。因此,只要将油井产量控制在一定范围内,就可以保持水锥稳定在某一高度,从而延长油井无水采油期。

2 水锥稳定条件

既然水锥无法避免,为了延长无水采油期,就要找到水锥稳定的条件[6-8]。

在锥顶取一单元垂直圆柱体dA×dz(见图1b),单元圆柱体顶底面上的压力差使水质点向上运动的力F 应等于:

水质点自重使其向下运动的力G 等于:

若要使水质点稳定在井底以下某一高度处不再向上运动,则必须使水质点向下运动的力大于或等于向上运动的力,因此,水质点稳定条件为:G≥F

即:

用势来代替压力,则分界面上任意一点的势可以表示为:

因为Z 轴方向向下,所以这里取“-”号,则可得到用势表示的水锥稳定条件:

从上面的式子可以看出,水锥稳定条件就是要使井底压差(势差)不大于一个特定值。对于具体的底水油层,其油水密度差、油层渗透率与粘度均一定,则从水锥稳定条件可知,要控制水锥就要以一定的产量生产,即通常所说的以临界产量生产。

3 底水驱油藏水平井产量公式

根据镜像反映和势的叠加原理,推导出底水油藏中任意一点的势函数和底水油藏中水平井底势差(压差)和水平井产量公式。

设油藏是顶边界封闭、底边界为底水(油水边界为恒压边界或等势边界,其初始势函数为Φe的底水油藏)。在距油水界面Zw处有一水平井,油井半径为rw,油层厚度为h,如图2所示。

图2 底水驱油藏水平井渗流物理模型示意图

根据镜像反映及叠加原理,推导出底水驱油藏中任一点势分布的公式为[5]:

利用势函数与压差之间的关系,得到水平井产量公式[7]:

式中,K 为地层渗透率;ΔP =Pe-Pw。

上式没有考虑地层的各向异性。若地层是各向异性的,则需要对上式进行修正。

将上式变为实用工程单位为:

定义水平井无因次产量(QD)与无因次水平段位置ZD为:

则底水油藏水平井无因次产量公式为:

[1] 万仁溥,王鸿勋.水平井开采技术[M].北京:石油工业出版社,1995:307-378.

[2] 何鲁平,陈素珍,俞启泰.底水油藏水平井数值模拟研究[J].大庆石油地质与开发,1995,(6):27-30.

[3] 金勇.CB油田泰州组油藏合理生产压差研究[J].小型油气藏,1999,2(4):11-13.

[4] 郑俊德,高朝阳,石成方等.水平井水淹机理数值模拟研究[J].石油学报,2006,27(5):99-102.

[5] 刘尉宁.渗流力学基础[M].北京:石油工业出版社,1986,:29-34.

[6] 程林松,郎兆新,张丽华.底水驱油藏水平井锥进的油藏工程研究[J].石油大学学报(自然科学版),1994,18(4):30-33.

[7] 刘良跃,岳江河,熊友明,等.水平井底水锥进临界产量计算[J].西南石油学院学报,2001,23(5):35-37.

[8] P Papatzacos.Cone breakthrough time for horizontal wells[A].SPE19822,1989.