技术寻求型对外直接投资逆向技术溢出效应研究*

2013-12-18李媛,赵申,杨乐

李 媛, 赵 申, 杨 乐

(沈阳工业大学 经济学院, 沈阳 110870)

近年来,我国企业对外并购的重点逐渐向国外先进的技术概念和核心资产转移。在全球化经济背景下,中国企业要想获得更先进的技术和更好地适应国际国内新形势,在更高的层次上参与国际经济合作与竞争是必不可少的,而技术寻求型FDI将是企业的最佳选择之一。

杜群阳(2004)认为:“技术寻求型对外直接投资(technology sourcing foreign direct investment,简称TSFDI)是以获取东道国的智力资源、研发机构等技术要素为目标,以新建或并购海外机构为手段,以提升企业技术竞争力为宗旨的跨境资本输出行为,其投资方向主要是从发展中国家到发达国家,集中于我国本身不具备比较优势的技术领域,是一种‘逆向型对外直接投资’。”[1]本文用我国对经合组织的对外直接投资与我国全要素生产率的关系来衡量逆向技术溢出效应的存在。

一、文献回顾

Kogut和Chang(1991)[2]通过研究美国R&D能力和产业结构的分布,对日本企业FDI的区位选择和影响因素进行了实证分析,这是国内外学者首次用实证方法检验TSFDI的存在和作用,证实了外向型对外直接投资寻求技术的动机。Yamawaki(1993)[3]实证研究了以并购方式进入欧洲和美国制造业的日本企业,结果表明日本企业是为了寻求东道国的技术等竞争优势而进入欧洲和美国市场的。Head、Ries和Deborah(1999)[4]检验了日本制造业企业在美国开展FDI时区位选择和产业集聚关联度的关系,结果表明其在美国开展FDI的同时促进了日本国内的产业升级和技术进步。Nigel、Michael和James[5](2005)通过劳动单位成本和R&D密度两个指标进行实证分析并得出结论:当英国的R&D密度大于投资国的R&D密度时,对外直接投资带有技术寻求的动机;如果同一行业中英国的单位劳动成本大于投资国的单位劳动成本,此时的FDI就是纯粹的TSFDI。

国内学者对TSFDI及其逆向技术溢出效应的研究始于20世纪90年代末期。冼国明和杨锐(1998)[6]是国内较早的从理论上关注TSFDI的学者,从动态技术累积和竞争策略两方面入手阐述了发展中国家企业以学习先进技术为目的对发达国家开展FDI的重要性。赵伟、古广东和何元庆(2006)[7]通过构建模型并进行相关实证分析,得出开展OFDI对我国技术进步有着显著正向促进作用的结论。杜群阳(2004)[1]通过分析TSFDI与逆向技术溢出的关系,指出发展中国家可以通过积极地开展FDI接近东道国R&D资源,进而获得东道国的技术外溢。曾剑云、刘海云和符安平(2008)[8]基于博弈论思想建立双寡头古诺模型,从交换威胁和寻求技术动机两方面分析了缺乏技术优势的企业开展FDI的合理性。林青、陈湛匀(2008)[9]构建了面板数据下的逆向技术溢出效应模型,实证表明开展TSFDI时逆向技术溢出显著地存在。刘明霞、王学军(2009)[10]对2003—2007年的省际面板数据进行实证检验,结果显示我国的逆向技术溢出效应地区差异明显,吸收能力是决定其大小的关键因素。刘辉煌、代迪尔(2009)[11]通过研究得出吸收能力越强、传导机制越有效则TSFDI对国内经济促进作用越大,并且产生更高福利水平的结论。王宗赐、韩伯棠和钟之阳(2011)[12]通过构建动态面板计量模型对TSFDI的逆向技术溢出效应进行实证检验,结果表明逆向技术溢出效应显著存在,且TSFDI在国际FDI中占据着重要位置。

可以看出,国内外学者在TSFDI及逆向技术溢出方面开展了大量研究,由于不同学者所采用的研究方法不同或数据选取口径差异,所得结论也略有差异。我国在这一领域起步较晚,研究成果也较少。

二、计量模型和数据处理

1. 模型设定

本文基于Coe和Helpman(1995)提出的CH模型并参考LP模型的思路,假设我国的技术进步一方面源于本国已有的研发资本存量,另一方面源于以国际直接投资为载体的外国研发资本存量的溢出,构建的模型为

(1)

(2)

式中:OFDIt为第t年我国对外FDI存量;Kt为第t年我国固定资本存量;∑Set为第t年除中国外各国研发资本存量总和。

同理,外商直接投资R&D溢出存量计算公式为

(3)

式中,FDIt为第t年我国外商直接投资存量,其他变量含义同式(2)。

2. 变量选取和计算方法

因为1990年以后我国的统计制度变得愈加完善且对外直接投资有了一定发展,而2011年的部分数据在本文研究时尚未公布,所以笔者最终选取1990—2010年共21年的数据进行实证研究。

(1) 测算技术进步。本文用TFP表示技术进步。假设技术进步为希克斯中性,则两种要素的道格拉斯函数为

(4)

式中:Y为历年产出;AeθT为技术水平,其中A表示基年的技术水平,θ表示技术进步系数,T代表时间;Lt为劳动投入量;Kt为资本存量;α,β为劳动和资本的产出弹性,假设在规模报酬不变的情况下α+β=1。

对式(4)两边取对数整理得

ln(Yt/Lt)=lnA+θT+βln(Kt/Lt)+εt

(5)

式中:θ,β为待估参数;εt为误差项。

用Eviews 6.0进行OLS估算,可得β=0.782,α=1-β=0.218。将β和α的值代入式(6),即可算出全要素生产率为

TFP=Y/LαKβ

(6)

在式(6)中,产出Y用《中国统计年鉴》中的历年GDP表示,并折算为按基年(1990年)不变价格计算的GDP。L来自于《中国统计年鉴》中的全社会就业人数。国内资本存量K的测算方法采用永续盘存法,其基本式为

Kt=Zt/Pt+(1-δt)Kt-1

(7)

式中:Kt为第t年我国固定资本存量;Zt为第t年固定资本投资总额;Pt为第t年固定资产价格指数;δt为第t年固定资产折旧率;Kt-1为上一期固定资本存量。

固定资产价格指数来自《中国统计年鉴》,以后年份统一折算为以1990年为基期的固定资产价格指数。本文1990年资本存量取自于国内比较有代表性的张军和章元的已有研究。固定资本投资总额来自《中国统计年鉴》,取折旧率δt为5%。根据式(7)可以测算出历年我国的资本存量,并最终测算出我国1990—2010年每年的TFP。

(2) 测算国内R&D资本存量。依据永续盘存法,国内历年R&D资本存量的计算公式为

(8)

(9)

(4) 测算OFDI。我国对外直接投资起步较晚,将其严格区分为技术寻求型和非技术寻求型是不现实的,并且我国自2003年起才开始编制《中国对外直接投资统计公报》并分类别统计对外直接投资情况,而在此之前学者大都采用《中国对外经济贸易年鉴》中各年批准的海外投资存量数据。考虑到数据的可得性,本文在测算OFDI存量时只是作了一下简单的处理,在我国对外直接投资总量中剔除了非洲数据,即假设我国对外直接投资除流向非洲以外都是具有技术寻求目的的。数据来源于《中国对外经济贸易年鉴》和各年度《中国对外直接投资统计公报》。

三、计量检验与分析

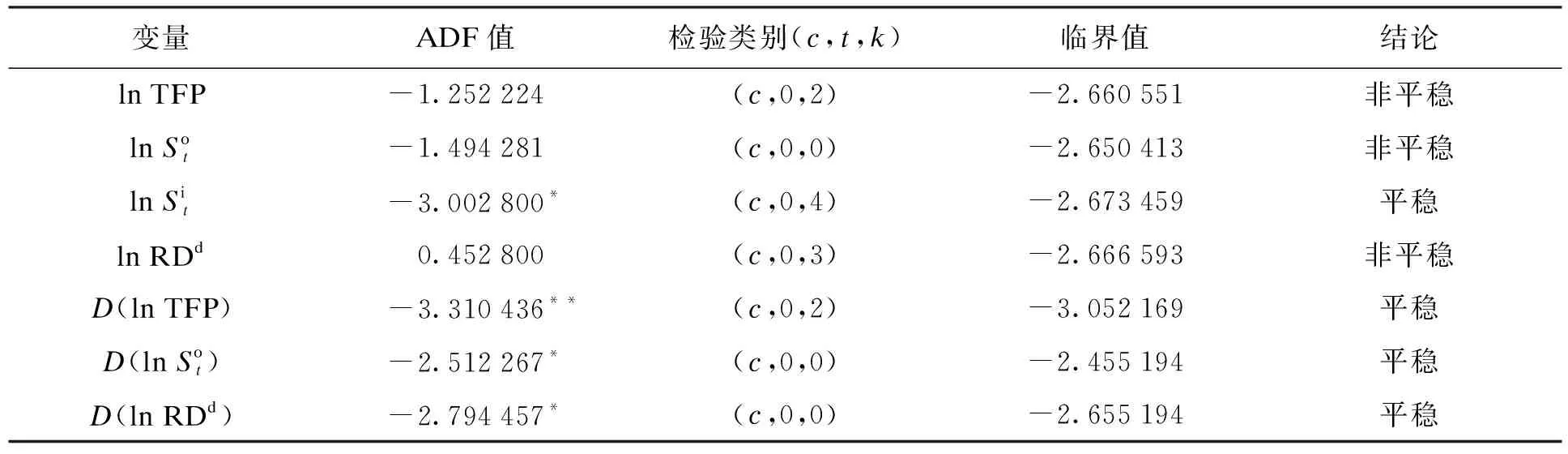

1. ADF检验

表1 变量序列相关性检验结果

2. 协整检验

可以看出,不同线性组合形式的随机误差项ui是平稳的,所以变量间存在协整关系,即变量之间存在着长期均衡,回归方程是合理的。因此,可将方程(1)修正为

(10)

用Eviews 6.0对式(10)进行回归,见表2。

表2 ln TFP回归结果

从表2可以看出,回归模型有较强的解释能力,模型的拟合优度为80.53%,其他参数均通过t检验。回归方程通过DW检验,说明方程也通过了序列自相关检验。

四、结论与建议

(1) 政府层面。第一,出台支持政策以加强扶持力度。一方面,当前除了实力雄厚的国有企业外,我国的一些民营企业具备对外直接投资和在国外设立研发机构的条件并急需国外先进技术,有关部门应加大改革力度以消除歧视性优惠政策,给予民营企业和国有企业同等的机会。另一方面,我国政府应协调好谈判工作,与投资关系国签订相关协议以防止对海外投资企业进行双重征税。此外,还应建立全面的监管制度,避免企业以海外投资为幌子转移资金。第二,加大资金支持力度。强大的资金保障是进行海外并购和海外投资的前提条件,政府有关部门除了运用补贴、减息等优惠的财政金融手段降低企业融资成本外,还可通过信用保证、设立风投基金等措施为TSFDI企业和海外研发机构提供资金支持。第三,开展信息服务。我国企业开展TSFDI除了要了解东道国经济政策、法律和税收政策等基本信息外,还要掌握前沿技术发展状况、东道国的技术和产业聚集情况等相关信息。政府有关部门应发挥其优势作用,在搜集信息方面对TSFDI企业和海外研发机构给予支持,以防止和减少我国企业盲目的海外投资。政府除了发挥自身的公共服务职能之外,还应该制定相应政策支持海外服务中介机构的发展。

(2) 企业层面。为了最大化地获取逆向技术溢出,海外投资企业和研发机构应增强自身在东道国的嵌入能力和吸收能力,妥善处理外部技术获取和自主研发的关系。第一,应增强自身的嵌入能力,具体措施包括:海外投资企业或研发机构应充分学习和了解当地的相关法律制度和文化习俗,在运行机制和企业内部制度等方面与当地企业保持一致,积极开展与当地企业、政府以及科研院校的合作;与上下游企业建立合作共赢的关系并努力使自身成为东道国产业链中不可或缺的一员,努力使自己的产品和服务融入当地文化;实行积极的“用人当地化”人才聘用制度,聘用当地人员特别是高层管理人员参与企业的经营管理,以有效增强海外投资企业的亲和力和管理能力[14]。第二,应增强自身的吸收能力,主要措施有:完善人力资源管理制度,通过培训和薪资报酬等手段提高企业员工吸收学习前沿技术知识的主动性,不断提高员工的吸收能力;改革企业内部组织结构,以完善企业或研发机构的内部知识技术转移渠道,建立灵活开放的内部学习机制,以提高企业吸收知识的效率。

参考文献:

[1] 杜群阳,朱勤.中国企业技术获取型海外直接投资理论与实践 [J].经济评论,2004(2):109-123.

[2] Kogut B,Chang S J.Technological capabilities and Japanese foreign direct investment in the United States [J].The Review of Economies and Statistics,1991,73(3):401-413.

[3] Yamawaki H.Internantional competitiveness and the choice of entry mode:Japanese multinationals in US and European manufacturing industries [J].A CEPR Workshop,Oxford,1993,28(1):12-13.

[4] Head C K,Ries J C,Deborah L S.Attracting foreign manufacturing:investment promotion and agglomeration [J].Regional Science and Urban Economics,1999,29(2):197-218.

[5] Nigel D,Michael H,James H L.Linking motivation and effect:the nature of inward FDI and its impact on productivity growth in the UK [J].Inward & Outward Spillovers,2005,68(5):364-412.

[6] 冼国明,杨锐.技术累积、竞争策略与发展中国家对外直接投资 [J].经济研究,1998(11):56-63.

[7] 赵伟,古广东,何元庆.外向FDI与中国技术进步:机理分析与常识性实证 [J].管理世界,2006(7):53-60.

[8] 曾剑云,刘云海,符安平.交换威胁、技术寻求与无技术优势企业对外直接投资 [J].世界经济研究,2008(2):54-59.

[9] 林青,陈湛匀.中国技术寻求型跨国投资战略理论与实证研究:基于主要10个国家FDI反向溢出效应模型的测度 [J].财经研究,2008(6):86-99.

[10] 刘明霞,王学军.中国对外直接投资的逆向技术溢出效应研究 [J].跨国公司与国际投资,2009(9):57-62.

[11] 刘辉煌,代迪尔.技术寻求型FDI与技术利用型FDI:基于经济效率的对比分析 [J].湖湘论坛,2009(5):87-91.

[12] 王宗赐,韩伯棠,钟之阳.技术寻求型FDI及其反向溢出效应研究 [J].科学学与科学技术管理,2011(2):5-13.

[13] 刘天善,林成杰.我国FDI与OFDI技术溢出效应的实证检验 [J].技术经济,2010(1):5-9.

[14] 李媛,张晓晶,王彧琳.基于企业对外直接投资动机的政企博弈分析 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2012(1):24-29.